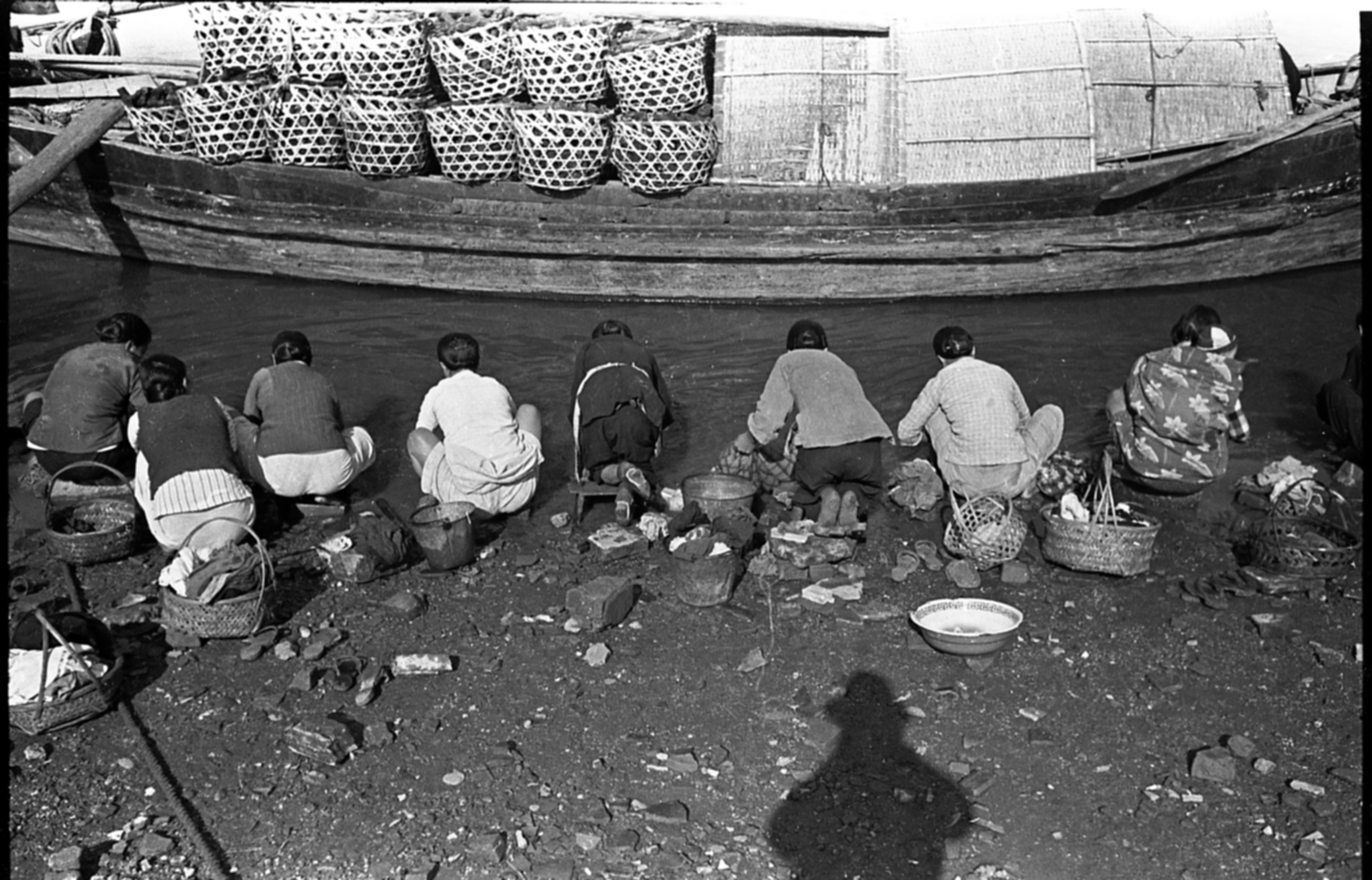

台灣前輩攝影家李火增作品,照片中為尚未大興堤防的淡水河岸,河流幅員廣闊,人河共生。

二十世紀初期以前,艋舺河運發達,可行大小船隻,移民商旅皆由此進出,內可上通大嵙崁,外可航行南洋。清領時代,龍山寺建寺之貴重石材、木材皆仰賴遠洋帆船(戎客船)運送至艋舺碼頭,河岸有料館,專營木材貿易運輸,照片中可見料館之蓄木作業。另婦女河邊洗衣亦為早期常見生活樣貌,體現早期生活與河流的息息相關。

淡水河為台北盆地發展的母河、孕育文明的發源地,淡水河流域上、中、下游沿岸無數古老河口聚落,皆引領著城市發展重要歷史;艋舺,是僅次於新莊,為台北最早發展、規模最大、影響最深遠的清代街庄,故有「一府、二鹿、三艋舺」之稱,為北台第一大城。龍山寺建於清乾隆三年(西元1738年),為艋舺最早寺廟,也是台北移民開墾史上最重要的一頁,其族群信仰生活與地方治理中心的確立,奠定了早期漢人社會的發展型態,艋舺成為台北發源之始。李火增此系列連作拍攝於1939年,紀錄淡水河生活場景,在地理、社會型態與人文生活上,具有珍貴時代紀錄意義。

日本殖民時代,出身於大稻埕的著名寫真家李火增,為全台僅22名取得「臺灣總督府登錄寫真家」資格的台籍攝影家。