位處農業城市的雲林,農村文化的認識與了解是相當重要的課題,本社大透過地方學的調查與研究,關心雲林的河川環境與流域社造等議題,並且透過一系列的雲林溪文史調查方式,將盤點及認識流域內的人文及環境,並且透過多元的活動方式,引導社區民眾與社大師生們從流域共學的過程中,發掘在地珍貴的文化資產與歷史故事。 地名的源起與轉變通常會跟一地的發展狀況有關,像是鎮南國小所在之處「社口」,依據史料經驗,可以得知這附近原先可能有平埔族的聚落,但後來隨著人口變遷而同化、消失。透過「番仔溝遺址」、「社口遺址」,我們可以知道斗六史前時期的人類生活,經過鄭氏治台、清領時期,斗六的人口越來越多,人們開始相互爭奪資源─搶水、搶土、搶物資,發生許多械鬥,因而在社口附近有許多「慈善堂」、「大眾公」、「萬姓祠」等祭拜孤魂野鬼的廟宇。斗六耆老口中:「街頭媽祖廟、街尾觀音亭、街中土地公」,更見證了當地景物的變遷,石川欽一郎在《山紫水明集》─〈斗六の街裏〉中,也描繪納到雲林溪的模樣,從行啟記念館、太平老街、斗六廳廳舍、跑馬場舊址,新舊照片的對照,甚至從地圖上的聚落變化,都能看見雲林溪流域周圍歷史流動的痕跡。 <span style="font-size: 10px;"><br></span> |

跳到主要內容區塊

:::

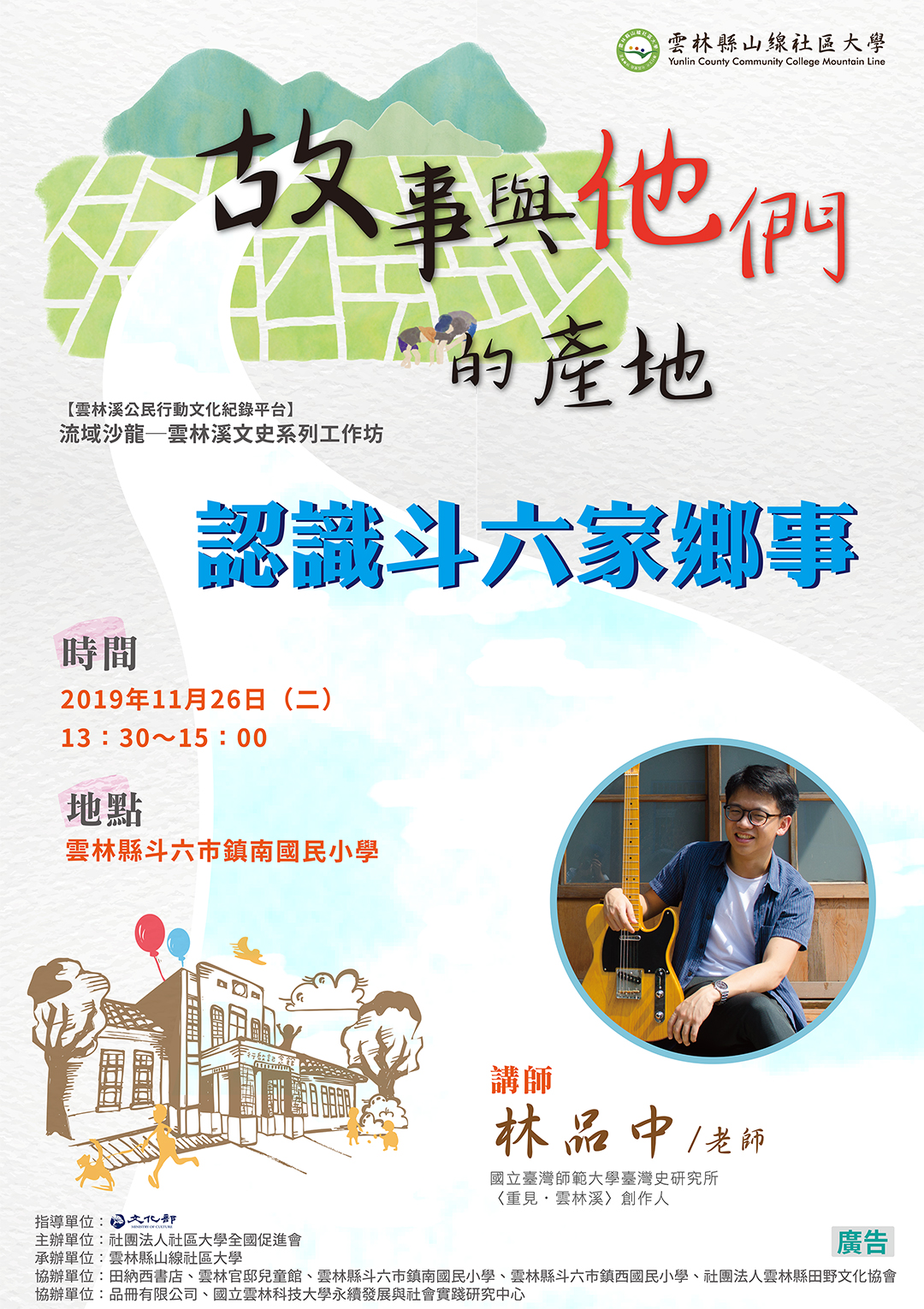

流域沙龍─雲林溪文史工作坊:「認識斗六家鄉事」(下午)

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 地點-縣市區雲林縣

- 撰寫者黃莉婷、李柏翰

- 時間起2019/11/26

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。