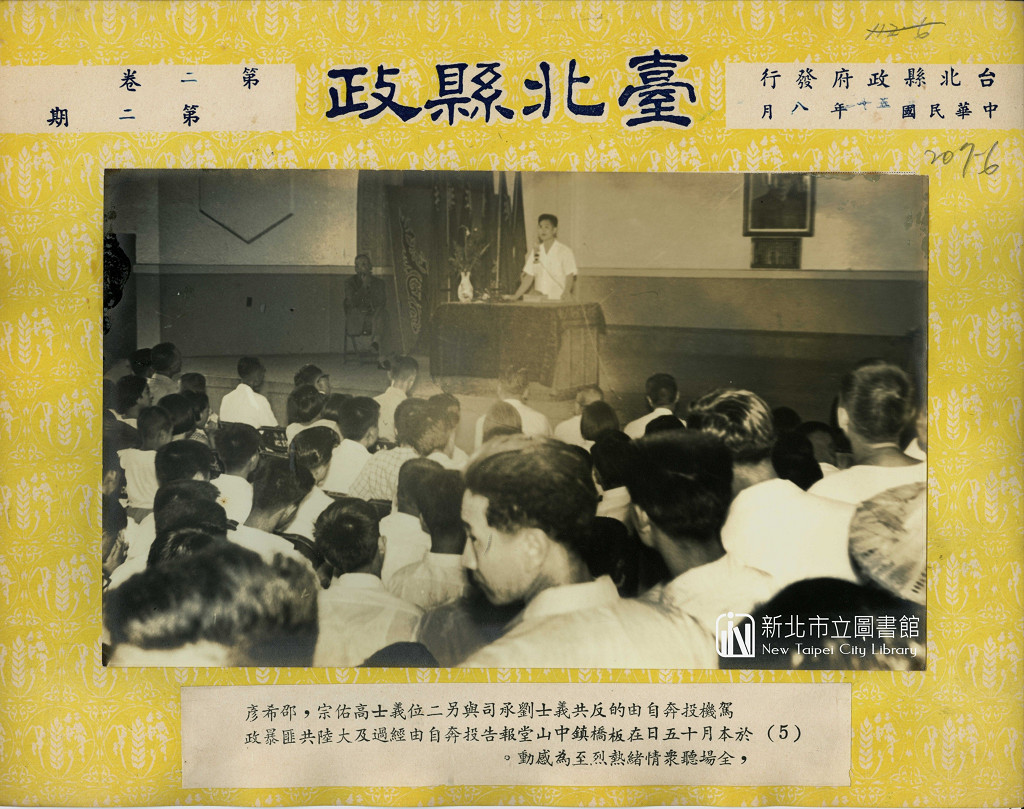

照片為民國51年(1962)8月,由台北縣政府攝影官所拍攝。站在講台上發表演說的是駕機投奔自由的反共義士劉承司,當天(8月15日)與另外兩位義士高佑宗和邵希彥,在板橋鎮中山堂報告投奔自由的經過及大陸共匪暴政,現場參與的民眾情緒高昂、反應熱烈。

反共義士一詞首次於台灣出現,是在韓戰期間(民國43年,1954),由韓國仁川港搭美軍艦艇來台的中國人民志願軍戰俘,這一天為1月23日,也是一二三自由日的由來;後於民國50至70年代(1960至1980年代)左右,當時政府設置了各種安置、獎勵辦法,將逃離共產黨、投奔自由台灣的中國人民列為統戰樣板,特別是駕機、駕船來台的反共義士,發放高額的黃金獎勵。

照片中的劉承司就是在民國51年(1962)3月3日駕米格-15戰鬥機,從浙江路橋起飛降落桃園的投奔自由者;而高佑宗、邵希彥則是在民國50年(1961),駕民用螺旋槳飛機噴灑農藥時,從山東飛往韓國濟州島,再轉往台灣。在那個時代陸續有駕機或是劫機來台的投奔者,但至民國80年(1991)政府終止動員戡亂後,反共義士便成為歷史名詞。