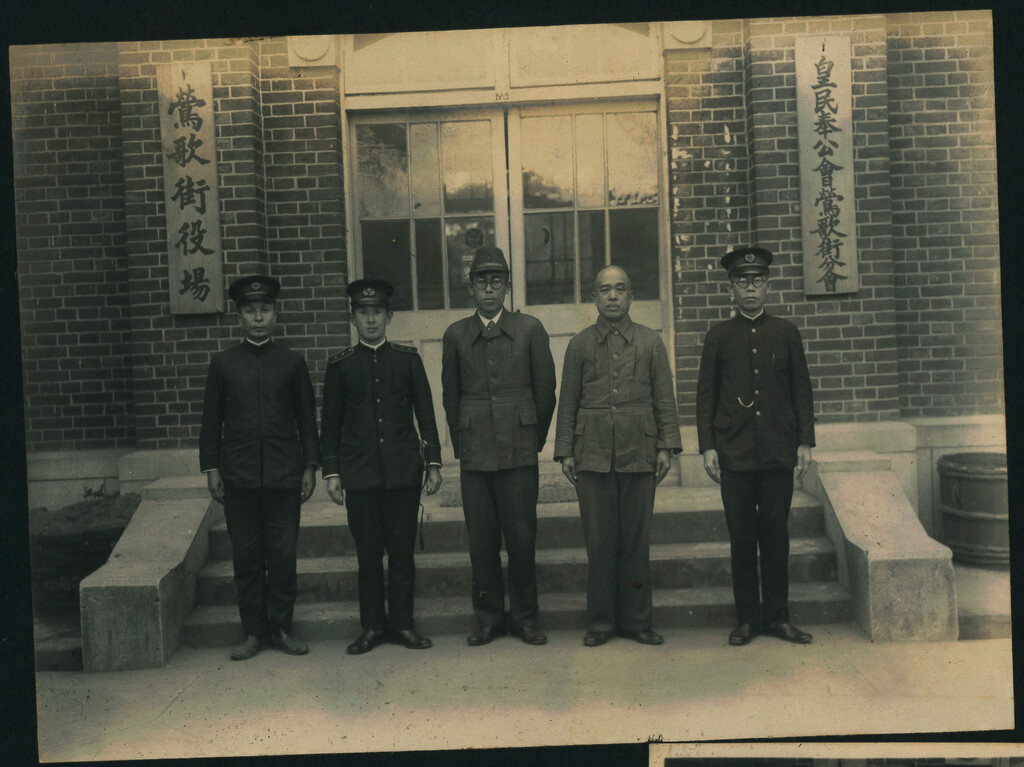

照片為皇民奉公會成員在鶯歌街分會前合影,奉公會的鶯歌街分會即設在鶯歌街役場中。

在戰時體制下,台灣社會承受了政治、經濟、思想等各方面的統制,日常生活緊縮,台灣人除了被迫動員,從事軍事、勞務等工作之外,還得面對戰爭時期的恐懼生活。

昭和12年(1937)中日戰爭爆發,此時的台灣人儘管已經被日本統治了42年,但日本當局仍不放心,認為必須對台灣人加強皇國精神教育,藉由皇民化運動的推行,加速台灣人日本化的程度,驅使台灣人為日本帝國盡忠,讓臺灣人成為「忠良的帝國臣民」。

昭和16年(1941)4月,第18任總督長谷川清和台灣軍司令本間雅晴共同成立了「皇民奉公會」,成為涵蓋上自總督府各機關,下至全台各級地方政府渾然一體的皇民化運動推行機關。皇民奉公會組織龐大,全台灣人都是當然會員,在中央本部之下,依照行政區域系統,5州2廳各置支部,其次11市51郡各設支會,56街209庄各置分會﹔而市支會下設257個區會。總督府利用皇民奉公會將皇民化運動推展得更為徹底,幾乎深入各行各業,人人皆必須在工作崗位上為聖戰而努力貢獻,再加上原本的保甲組織,達到徹底執行政策的效果。