中華民國政府更改臺澎各地地名基於兩個原則,一為將三個字以上的地名全部改為兩字,以符合統治上的一致性;另一個理由為地名不雅。所謂不雅,除了官方的認知加以貶斥之外,普遍認為澎湖人受日本奴化教育,除了禁日語,禁帶日帽,全力消除含有明治、大正、昭和年號的文物,在當時正權貶低臺澎文化之下,連澎湖人也產生自我否定。

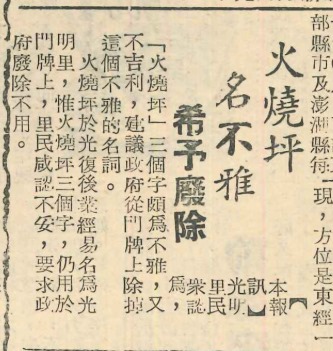

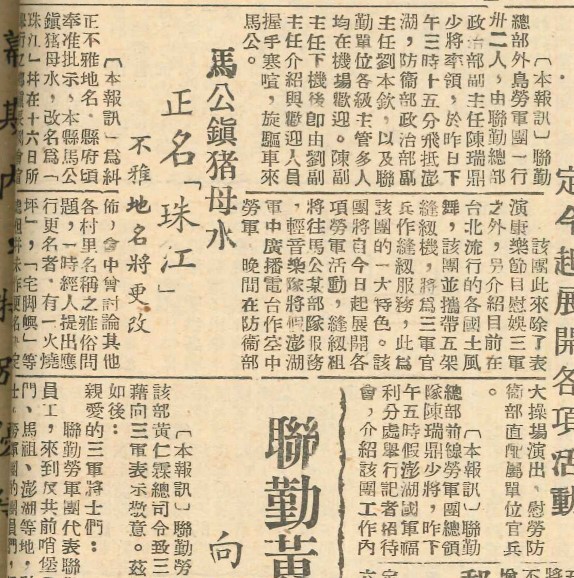

二次戰後,民國38年(1949)白沙鄉港尾村改名為講美,澎湖諸多傳統地名被更改為新地名也應在此時前後。西嶼鄉緝馬灣成為赤馬,小池角則分為池東池西兩村。白沙鄉部分大赤崁改為赤崁,小赤崁易名為小赤。湖西鄉港子尾成為許家,白猿坑定名為白坑,港底易名成功,紅羅罩定為紅羅。西寮中寮合併為中西,沙港、土地公前、水窟合併為沙港,但基本上並未易名。馬公鎮方面的變異最大,金龜頭被更名為金龍頭,後窟潭成為重光,火燒坪改為光明,舊媽宮三甲也消失在地圖的標註上,劃分為數個里;雙頭掛改為興仁,豬母水成為山水。望安鄉基本上無變動,大嶼鄉則由澎湖縣長劉燕夫以七美人塚故事報請臺灣省政府易名為七美。