北投石自1905年日本人岡本要八郎於北投溪發現距今已超過100年,岡本要八郎於1915 年撰寫《北投石調查報告文》,內容有詳盡的北投石描述與成分之分析,他將北投溪分成泉源與四個區予以分析,泉源區為北投石生成的起點;第一區岩石表面僅有薄層的北投石;第二區是北投石生長最好的地方;第三區北投石生長較少但河床上仍有北投石附著;第四區水溫低北投石已少見,七星橋為北投石生產的終點。

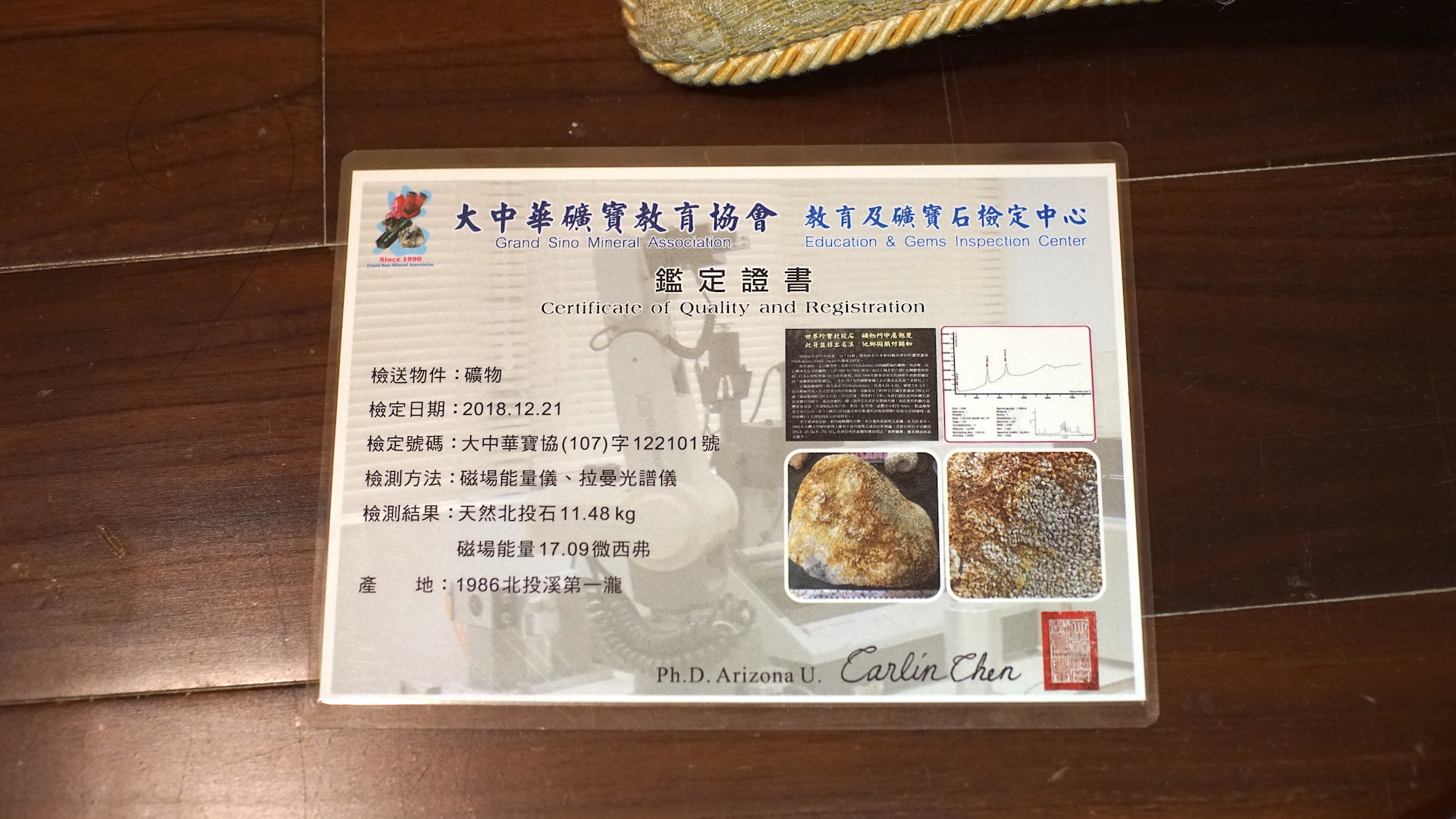

臺北市政府於102年以岡本要八郎『北投石調查報告文』之資料為依據,調查現今北投石分布及放射性含量,調查結果如下:第一瀧位於加賀屋正下方,背景輻射值約0.1-0.2kmR/hr,北投石的放射性含量為0.3-0.4KmR/hr;可觀察到黃色的黃鐵鉀礬,肉眼難以觀察微細之北投石。第二瀧位於北投溫泉博物館附近,背景輻射值約0.2 KmR/hr,北投石的放射性含量為0.6-1.6KmR/hr;此處的北投石晶體較大顆,但多已被刮除過,僅可看到殘餘的鉀礬。第三瀧位於瀧乃湯一帶,背景輻射值約0.3 KmR/hr,此瀧發現許多細小的北投石,似乎是剛形成,其放射性含量為 0.8-3.5KmR/hr;此瀧不易由馬路下達溪床,北投石破壞較少。第四瀧位於熱海飯店附近,背景輻射值為0.3KmR/hr,北投石的放射性含量為0.3-3KmR/hr,晶體大多微小。第五瀧位於東初別莊一帶,背景輻射值為0.3 KmR/hr,北投石的放射性含量為0.3-1.6KmR/hr;越靠近地熱谷發現越多的硫磺,石頭上附著有白色物質,但不具放射性並非北投石。