淡水福佑宮前,因墾首何姓大地主在此設立公館,承租佃農收穫稻米,載運到附近米市街交易,並到公館繳租。故廟前一帶,古時稱為公館口。

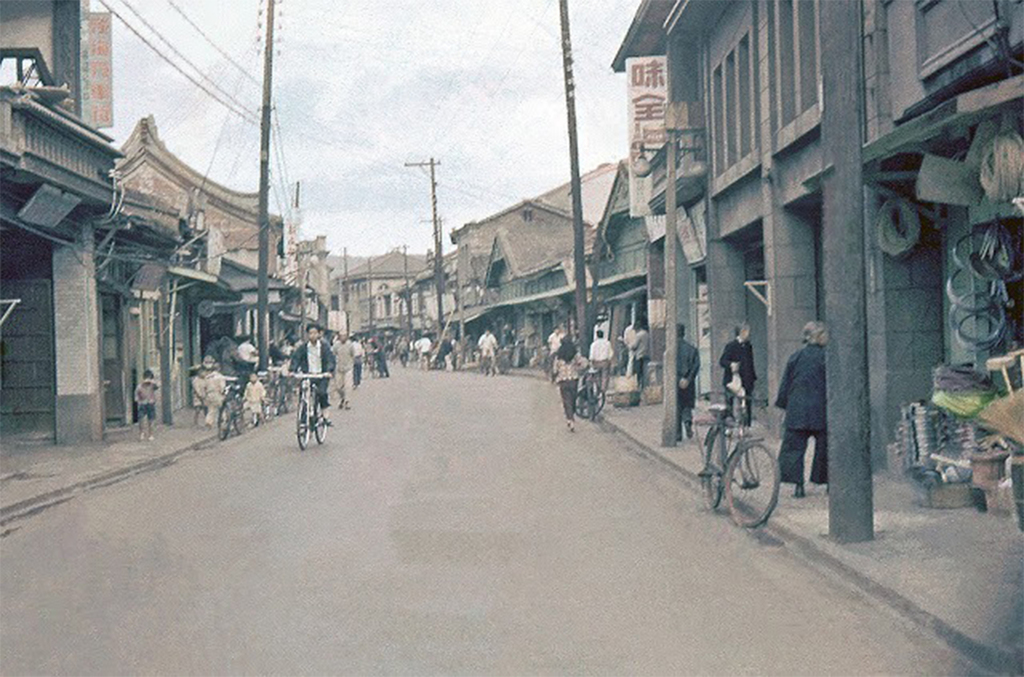

在前清時,公館口已成為淡水最繁華所在。河運物品與山區農作,都在此地匯集。人聲鼎沸,炊煙四起,好不熱鬧。清末淡水河淤積,河岸提高,人們紛紛與河爭地,紛在河岸新增屋舍建築。

日本時代,為求公共衛生,引入現代化市場概念。淡水地區首在福佑宮前擇地建設市場,自此,媽祖廟前的視野就被建物擋住。民國60年代(1970年代),拆遷改建鋼筋水泥二樓的魚市場,兼售飲食小吃。民國90年代(2000年代),市場拆除改建成地下美食商場,福佑宮媽祖又可重見觀音山,地方傳為佳話。