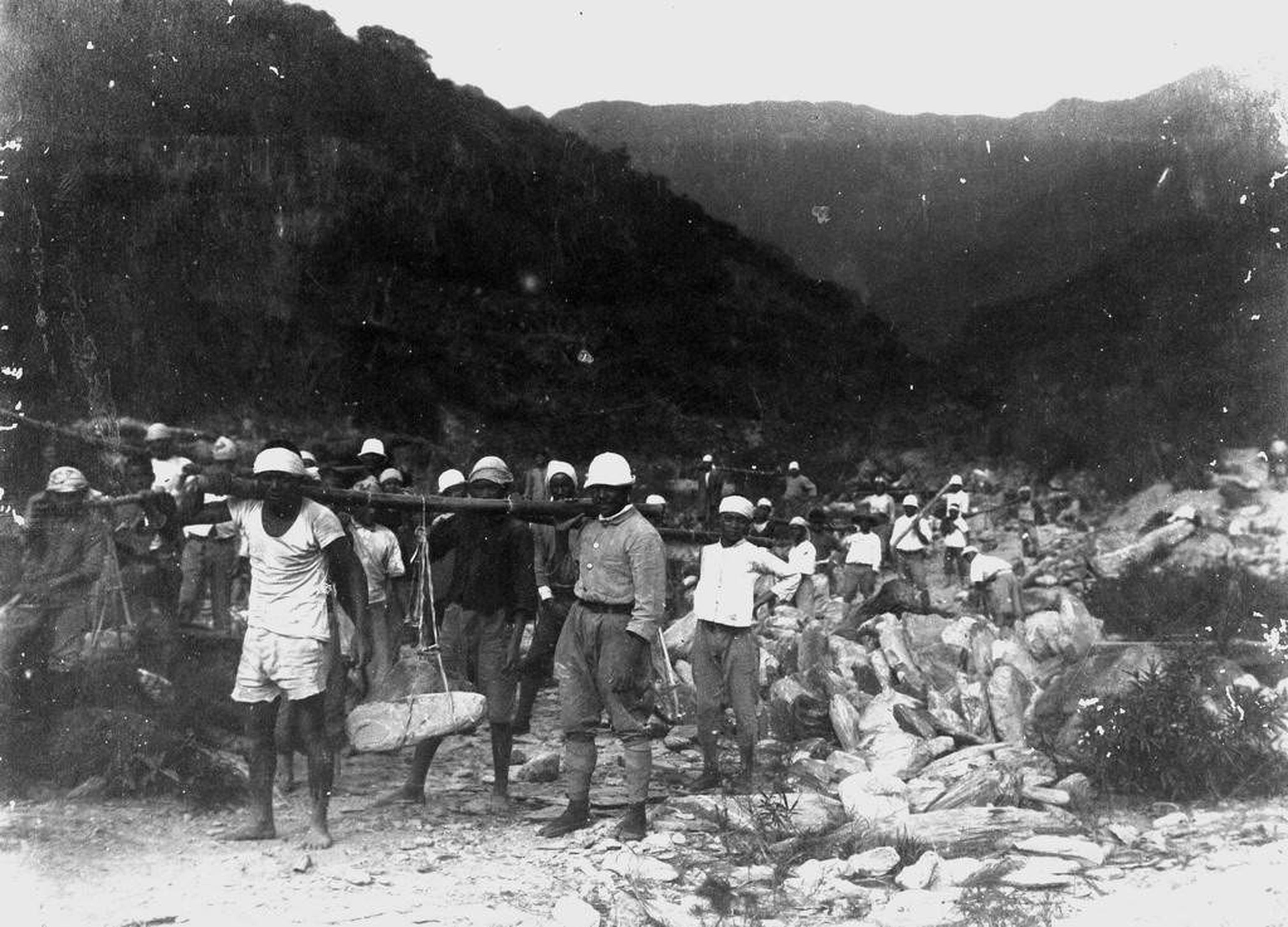

昭和16年(1941)太平洋戰爭爆發後,全日本動員,臺灣人有做不完的「公工」,要自己準備食物,住在竹子做的工寮,從事建機場、挖水圳、修道路等義務勞動。圖中的景象,是築水圳源頭的「埤頭」,當時一般水圳的源頭,都是用土、石堵起來做成小型水壩,再把河水導入水圳,流入田間灌溉。埤頭常因一場大雨而沖毀,又要再修,於是會以村為單位,分批輪流做工。工程進行中,遇到大的石頭,則以二人將石頭扛走,更大的石頭,則在石頭下挖個深坑,將石頭埋入,拍攝地點為臺東縣池上鄉。

跳到主要內容區塊

:::

做埤頭

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 資料來源ISBN 978-986-00-8513-6:客情:東移池上客家情(2006,黃學堂,行政院客家委員會發行),頁92。

- 撰寫者高逸豪

- 創作者佚名

- 時間資訊拍攝時間民國民初時期/臺灣的日治時期昭和年間

- 媒體類型照片

- 時間分期臺灣的日治時期昭和年間

- 地點拍攝地點臺東縣池上鄉 (121.2161784, 23.120733)

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。