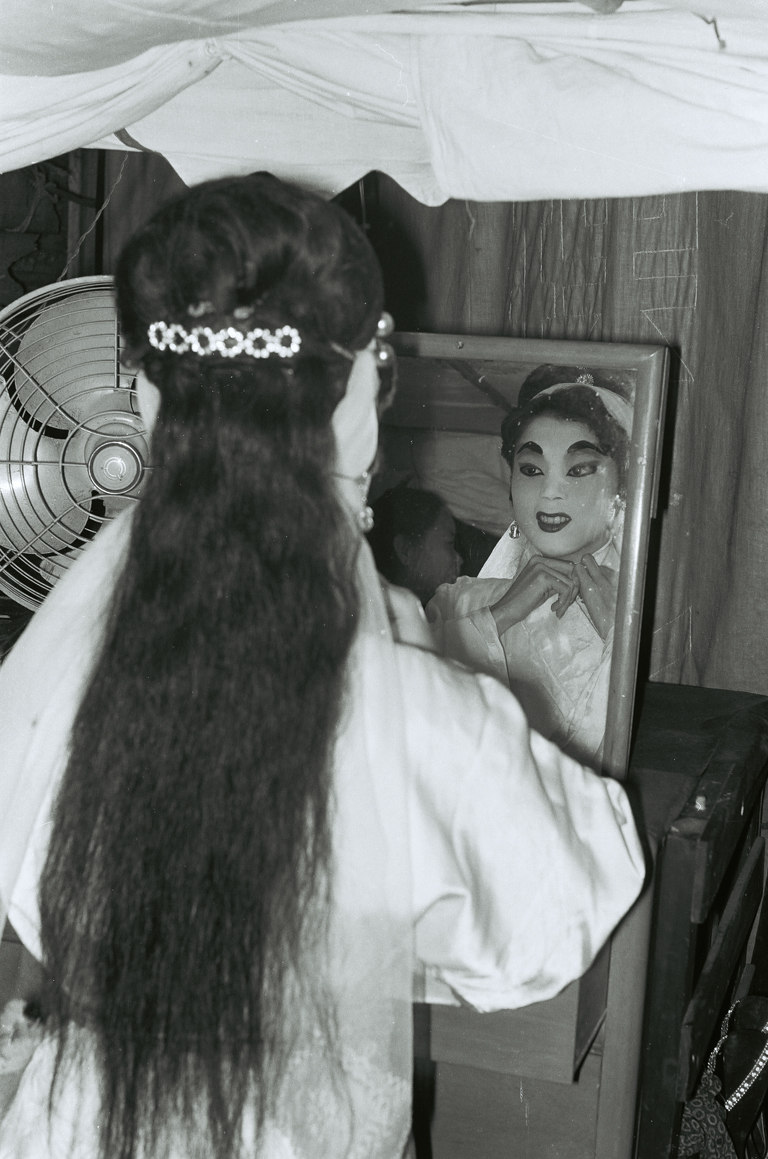

拍攝時間:1959年至1960年期間。

拍攝地點未知。此照片攝於劇場後台,一名女演員正在梳理自己的裝扮。劇團規模較小或是扮演配角的戲曲演員除了要學習身段、指法、腔調,多半還得身兼多職,要會化妝、場地及道具布置等。傳統戲曲依據地區、技法、唱功差異的相異而有不同的劇種,各劇種又有不同的派系差異,派系之間還會相互學習衍生出新的技藝,傳統戲曲可謂是百家爭鳴。除了演員自身的技藝、修養以外,外在的化妝、服飾及道具對於戲劇的表演也是不可或缺的,化妝可以形塑出角色的性格形象,服裝則體現出角色的身家背景,道具則可以協助演員有更進一步的展演,比方說「翎子(插在頭盔上的兩根長雉雞羽毛)」便可用來表現角色的心情,耍弄翎子的技法自成了「翎子功」的一門學問。

本批照片由時任台灣基督教救濟會第五任主任的薛培德牧師拍攝。薛培德(Barry L. Schuttler)是一名美國籍長老教會牧師,任職救濟會主任的任期為1959年3月至1960年11月,在臺期間負責統籌藉由基督新教的管道進入臺灣的美援物資,在他的相片中常可見救濟物資發放時的景況。此外,薛培德牧師在工作之餘(或是在前往物資發放地點的途中),也會使用相機拍攝當時臺灣的風土民情,留下了1959年至1960年間的臺灣影像紀實。