跳到主要內容區塊

:::

《硓古石》季刊第46期〈澎湖群島閩方言調查的初步思考~南島語島名的殘存問題〉

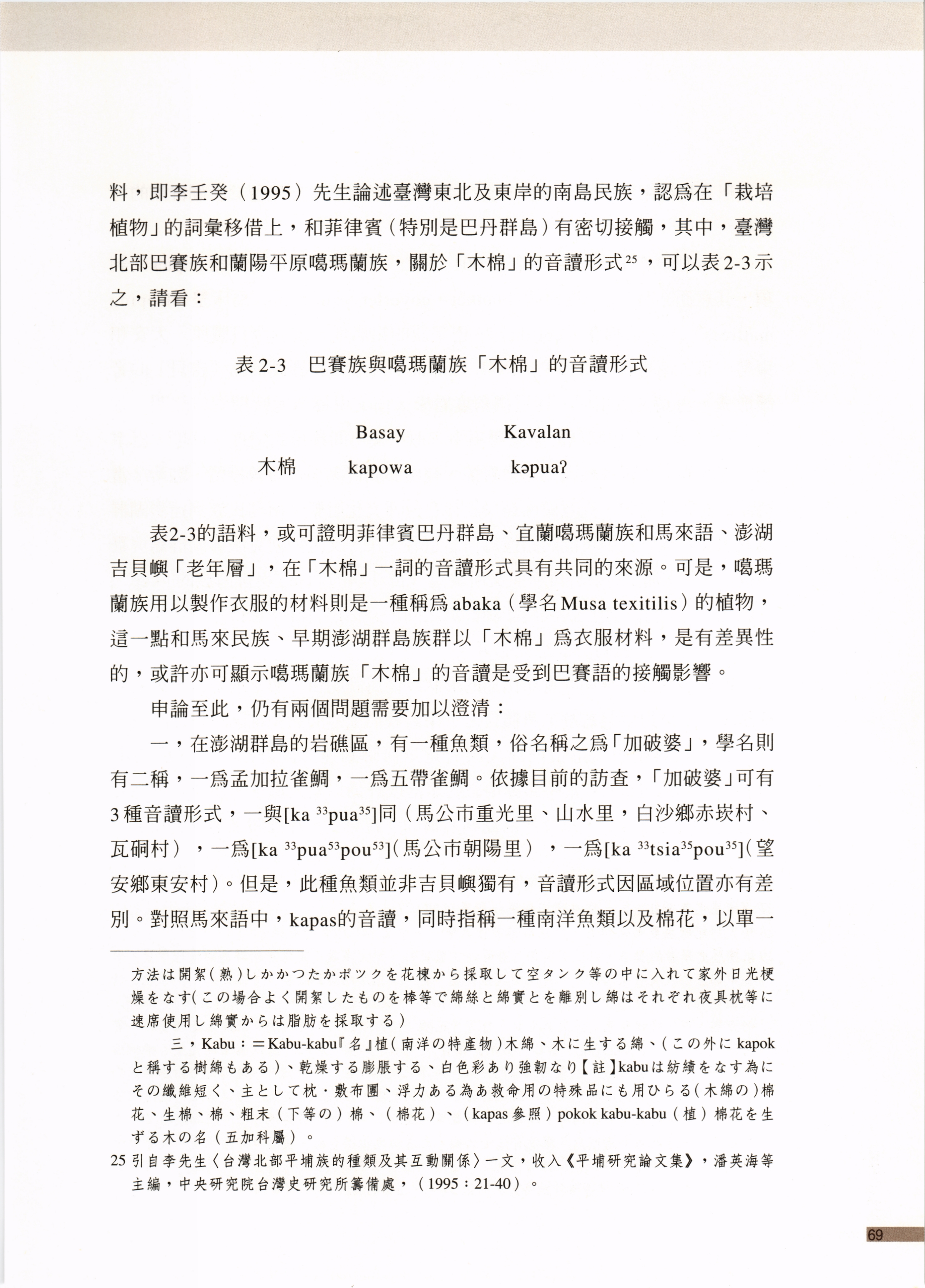

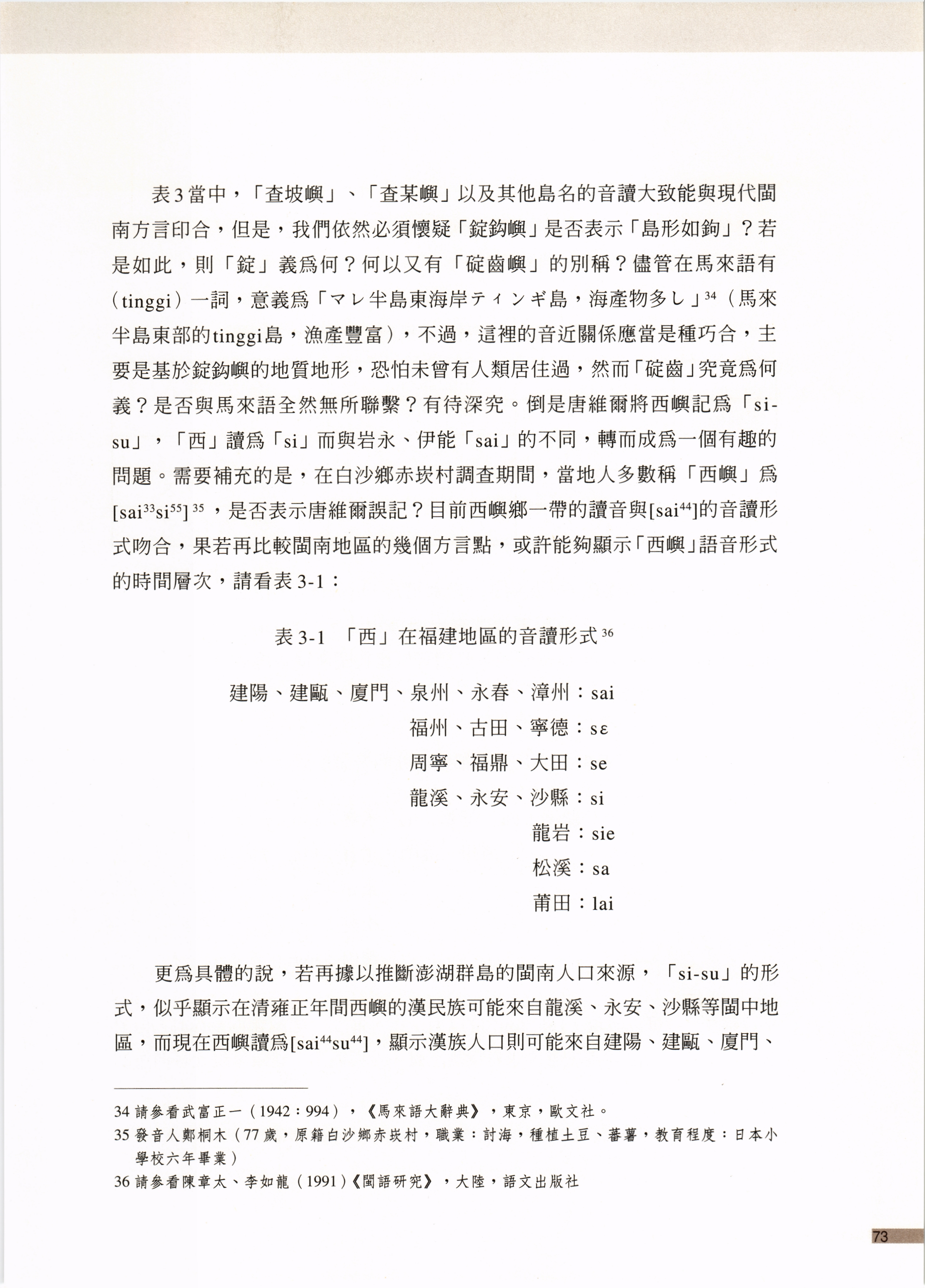

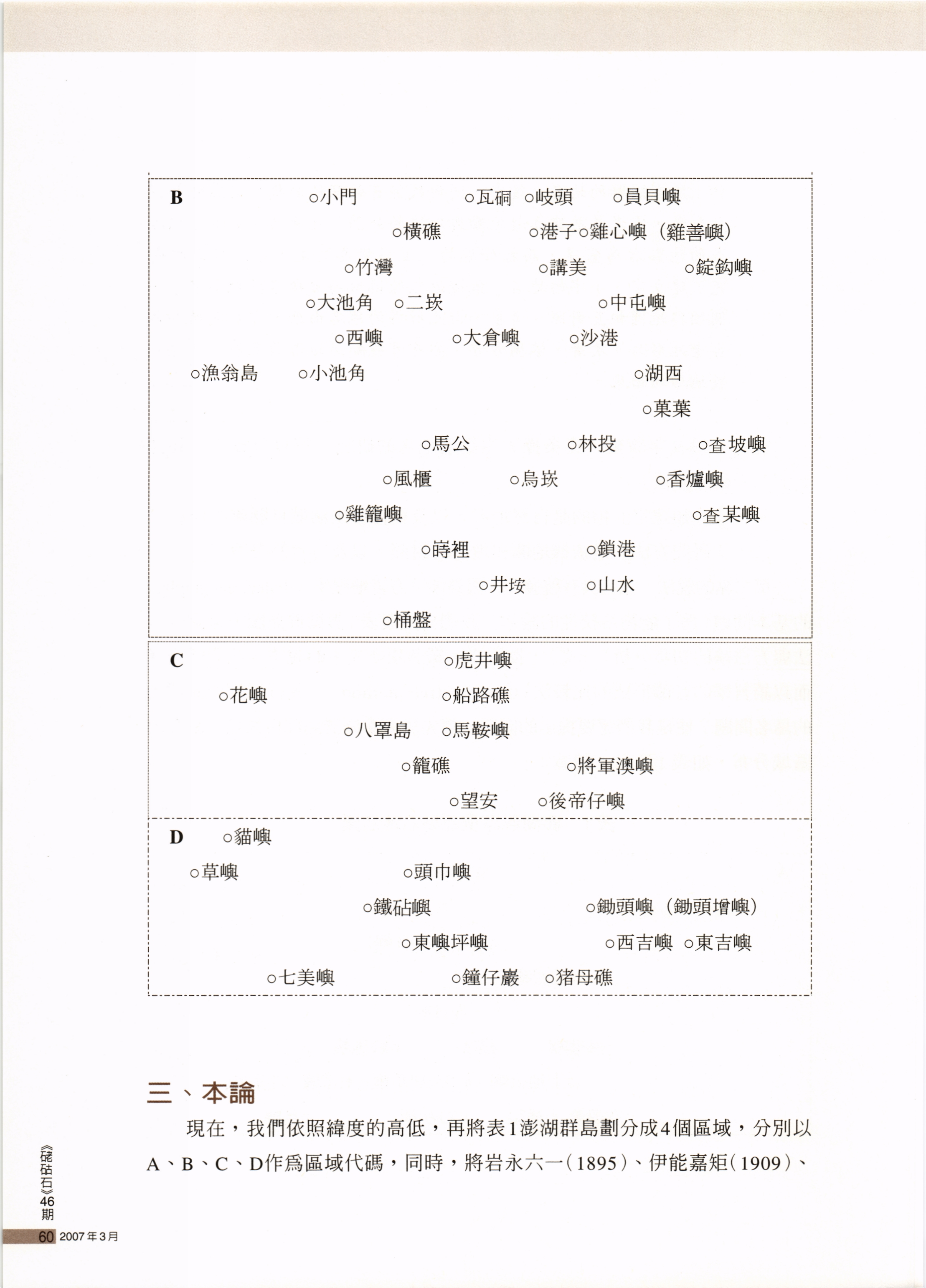

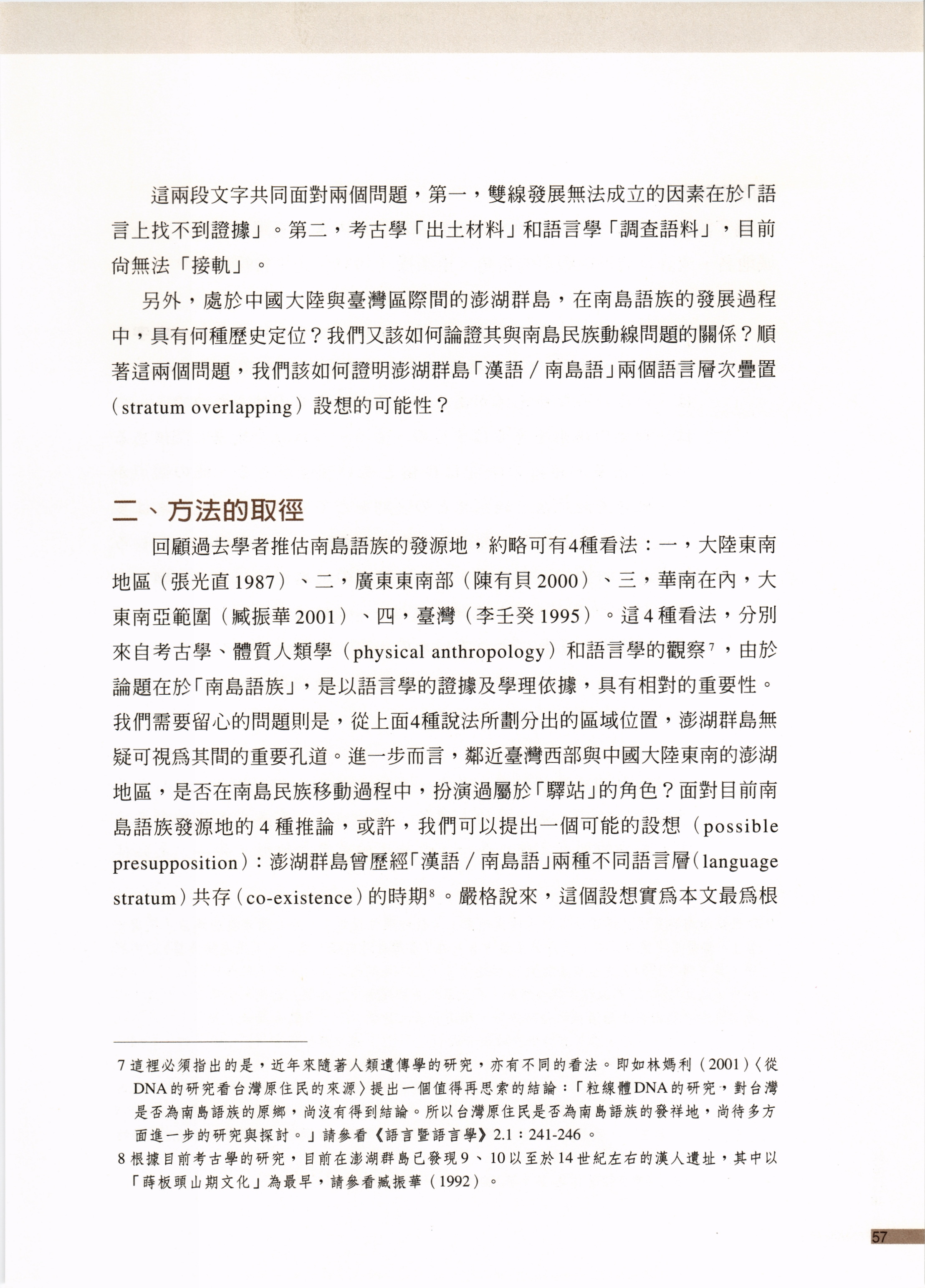

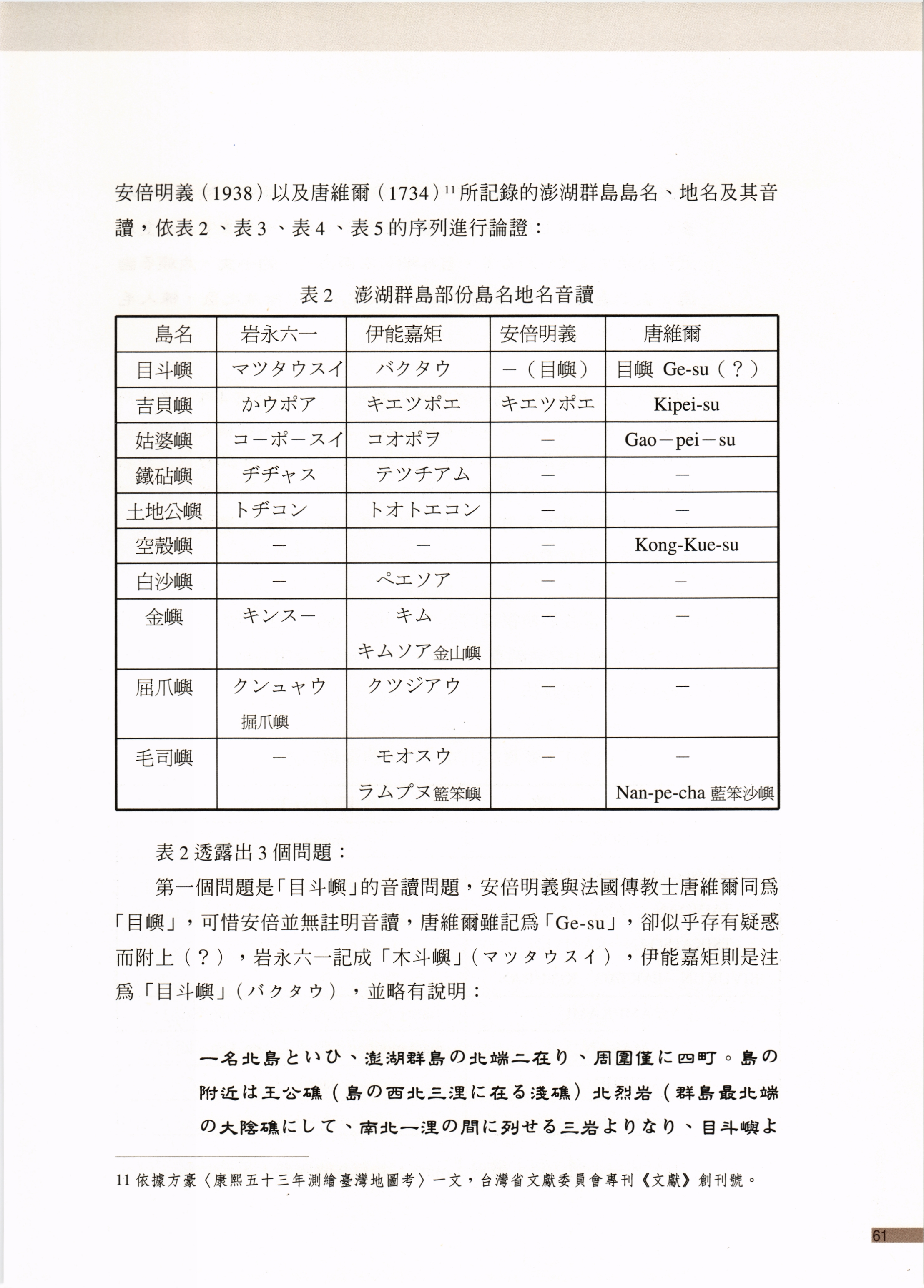

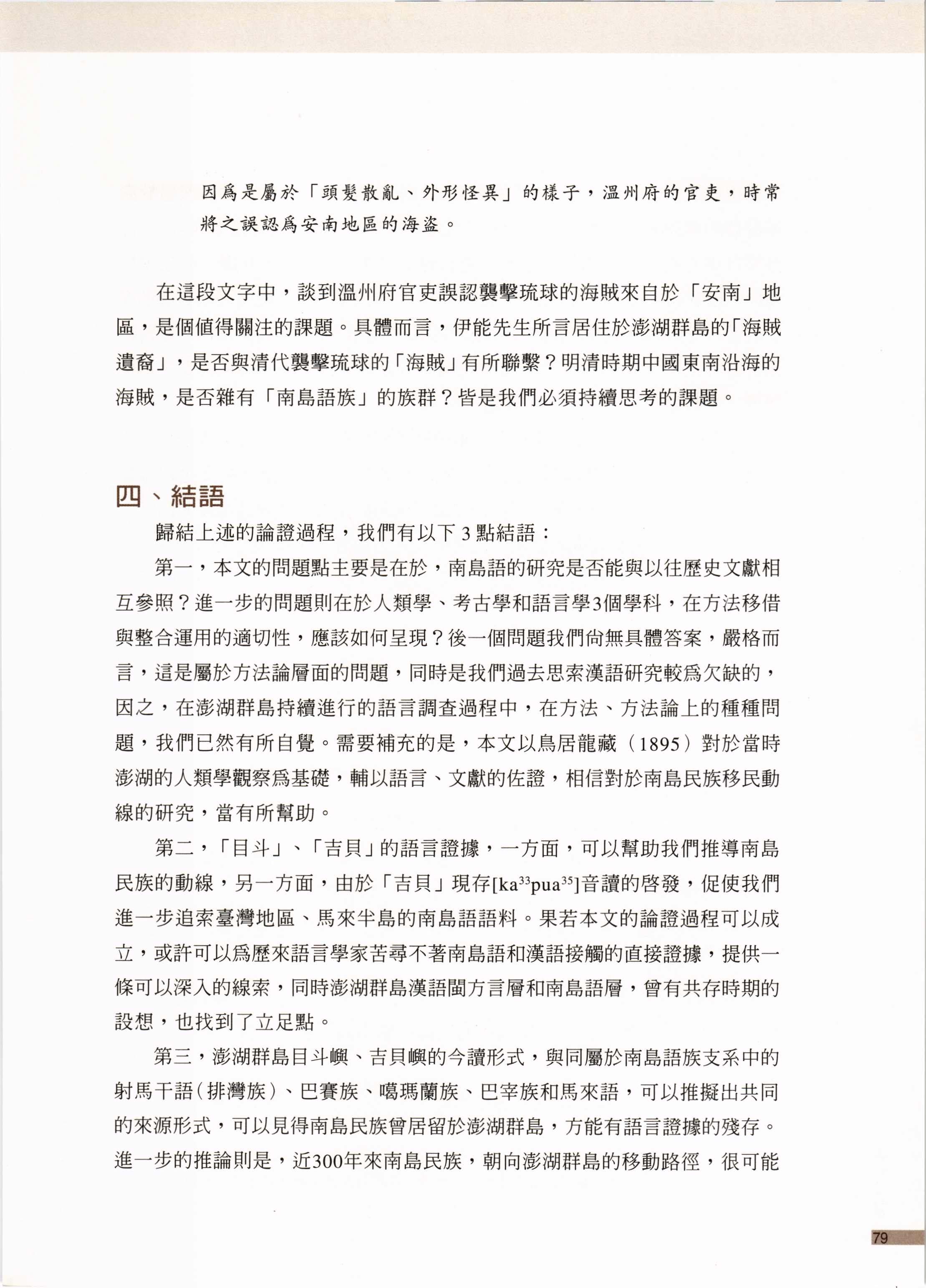

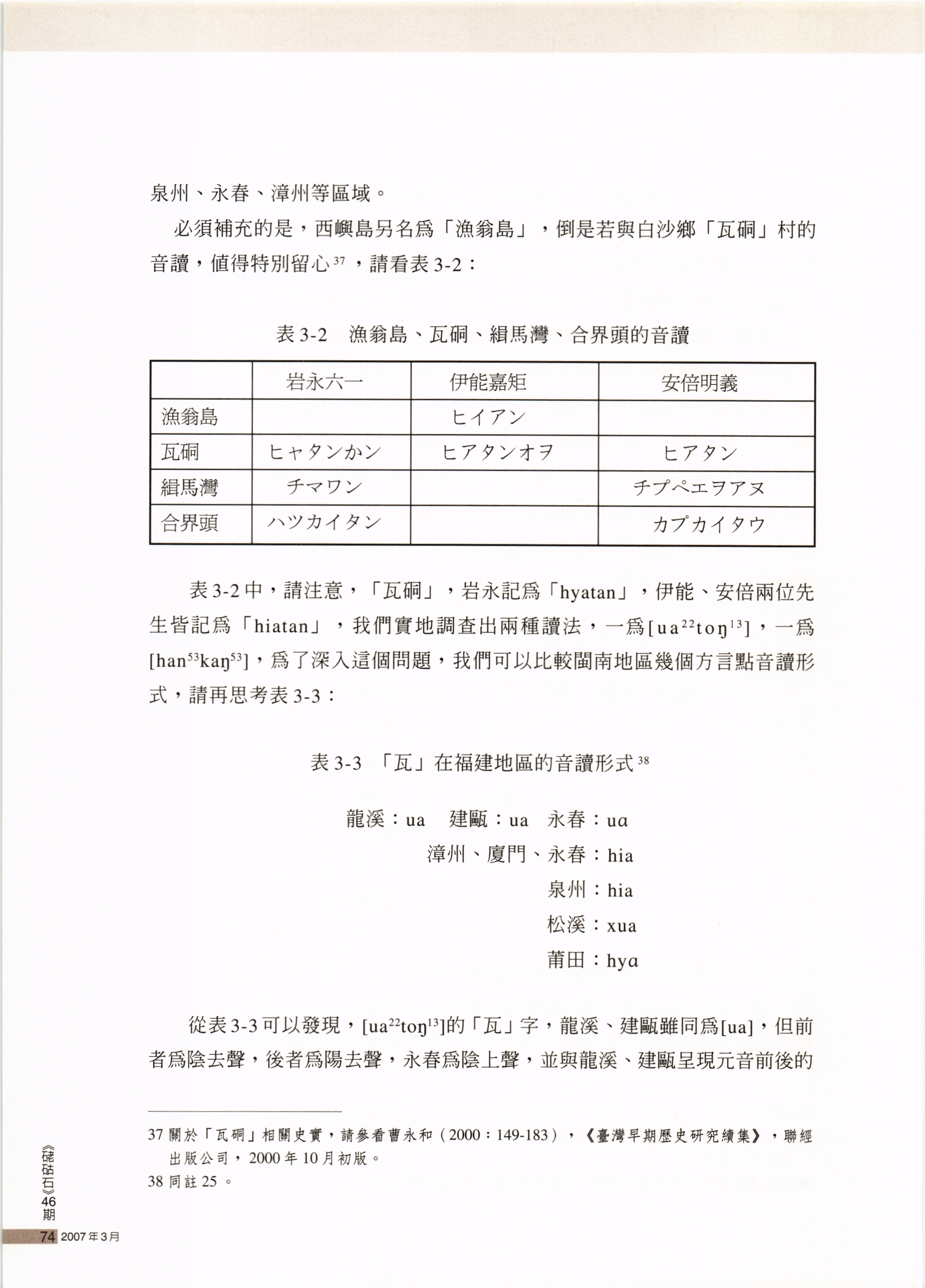

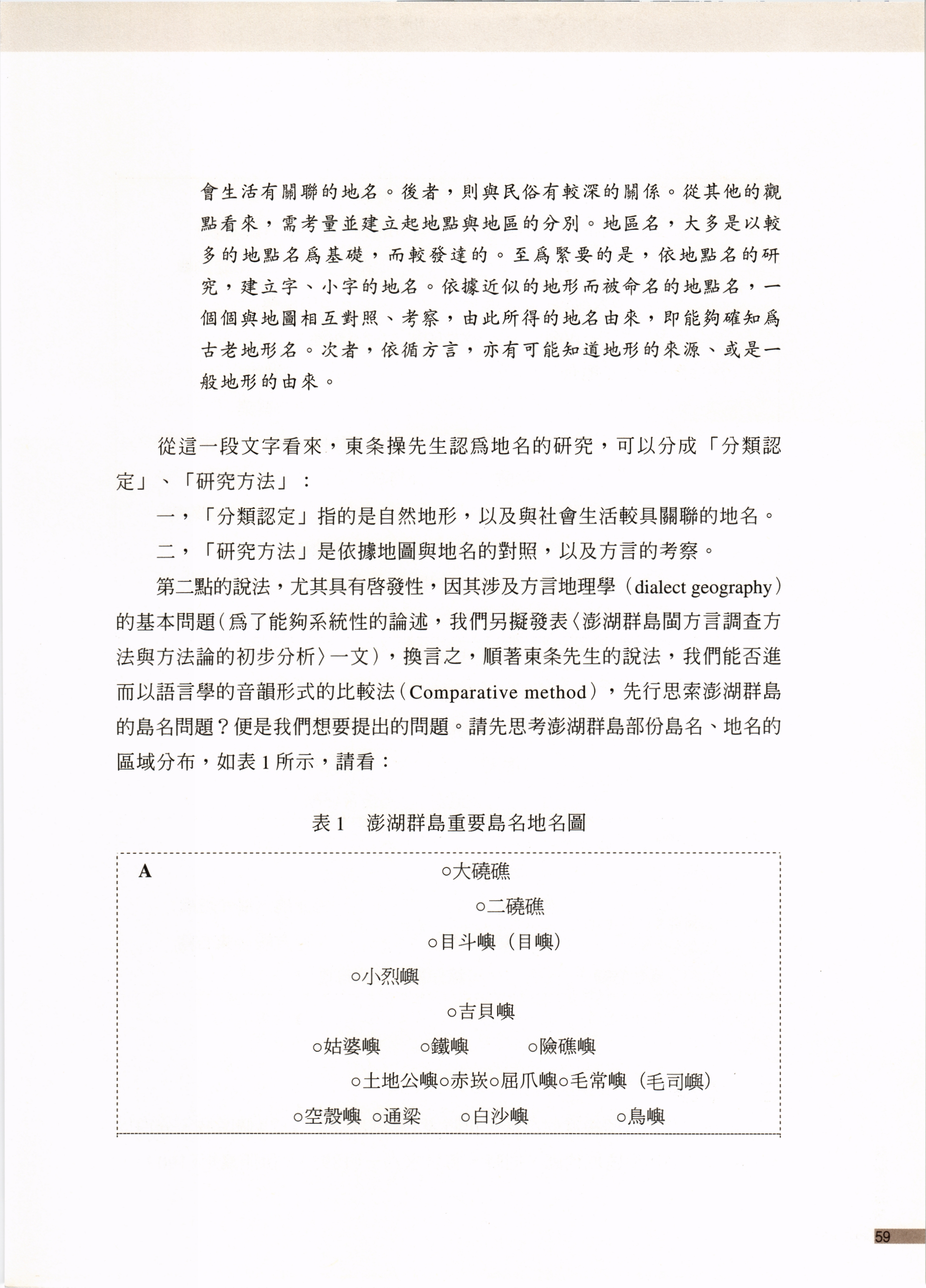

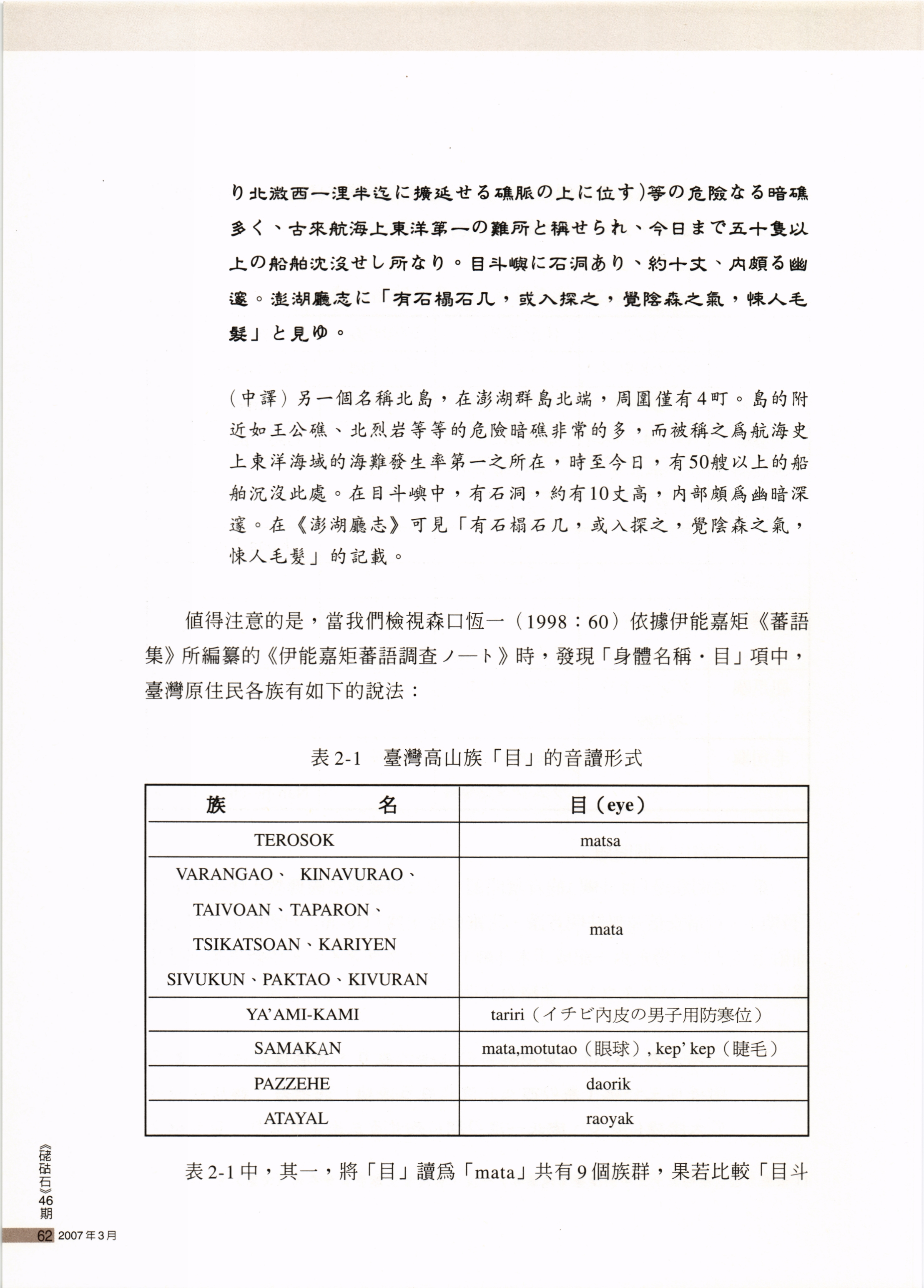

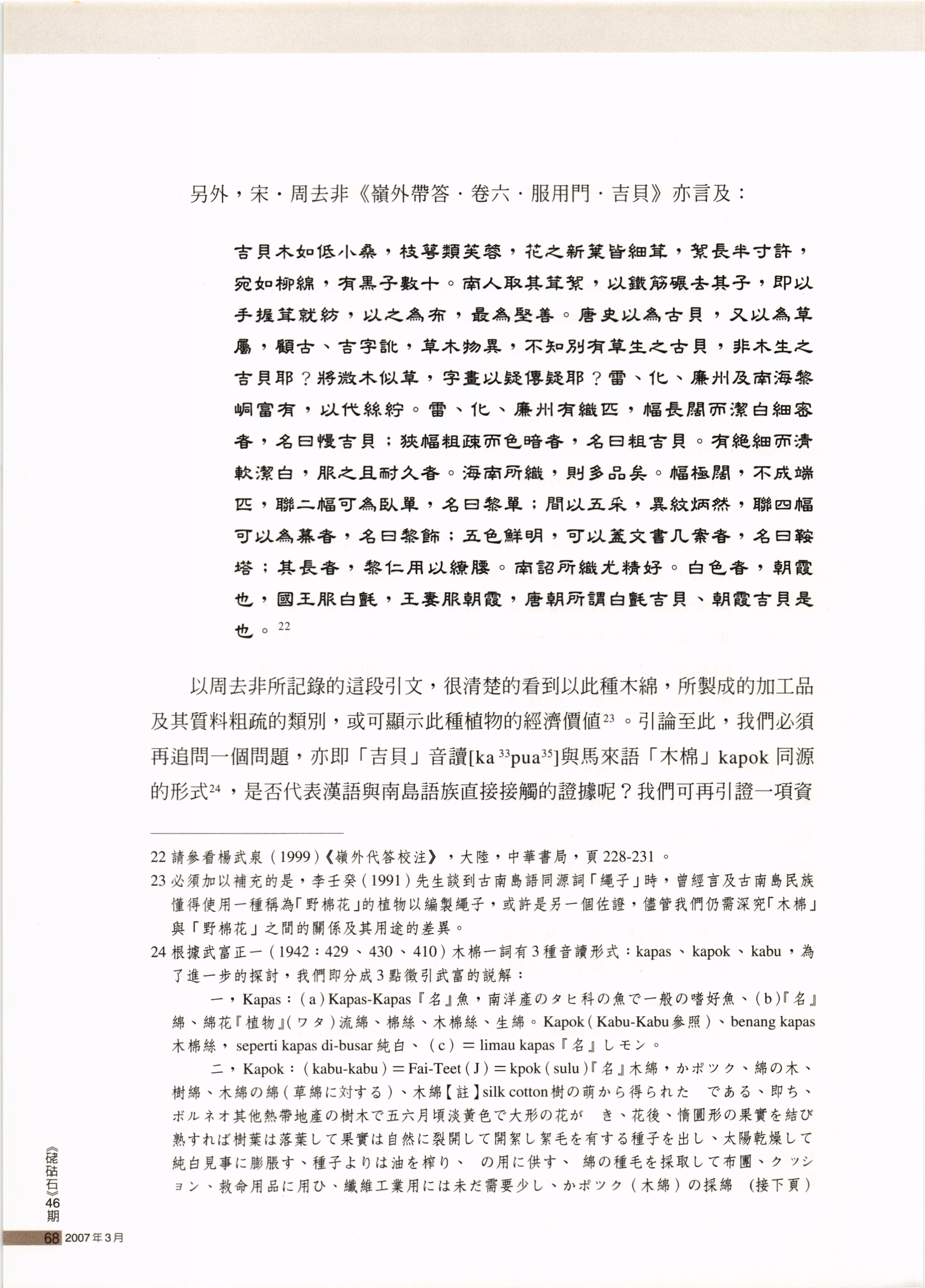

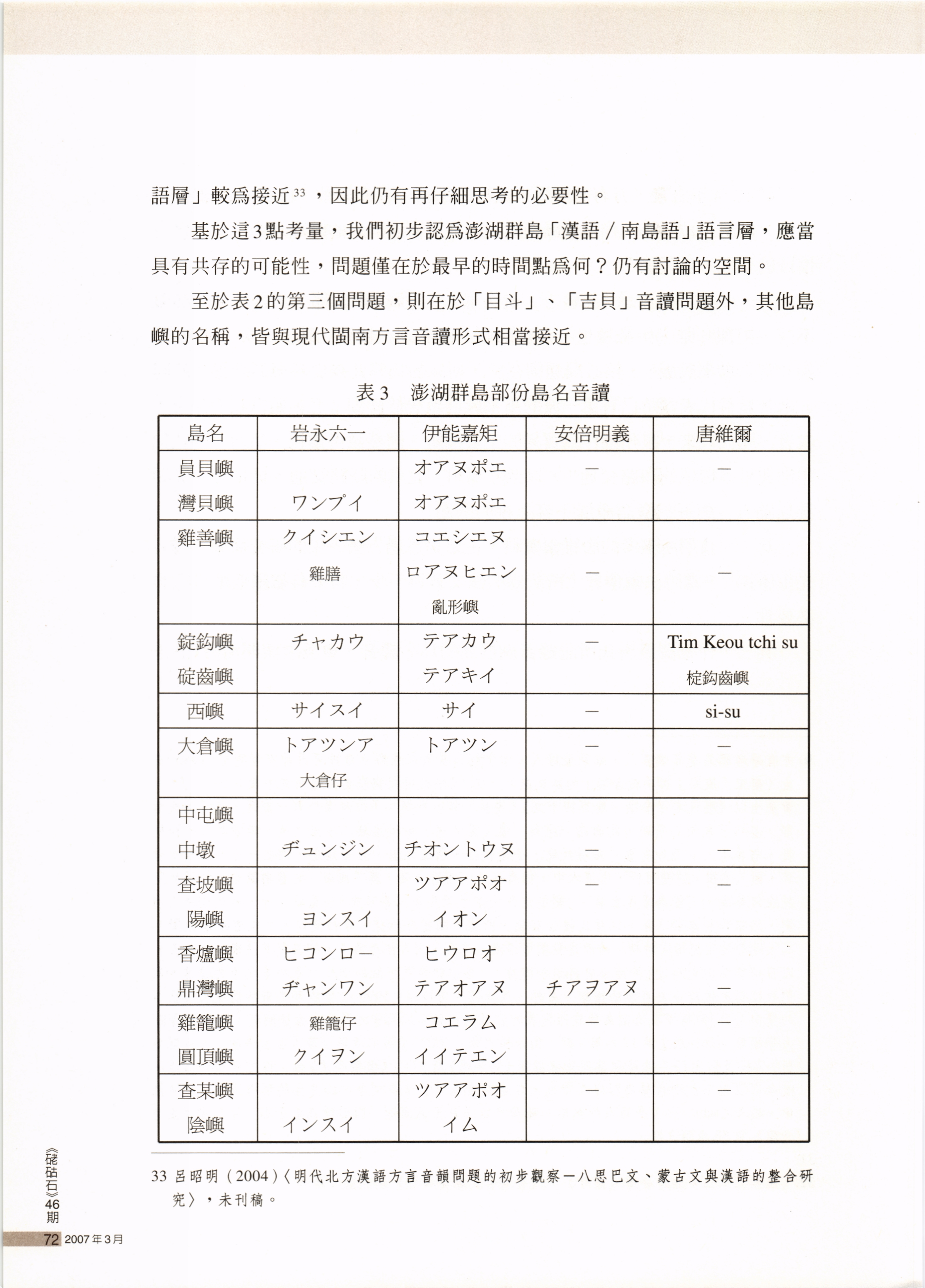

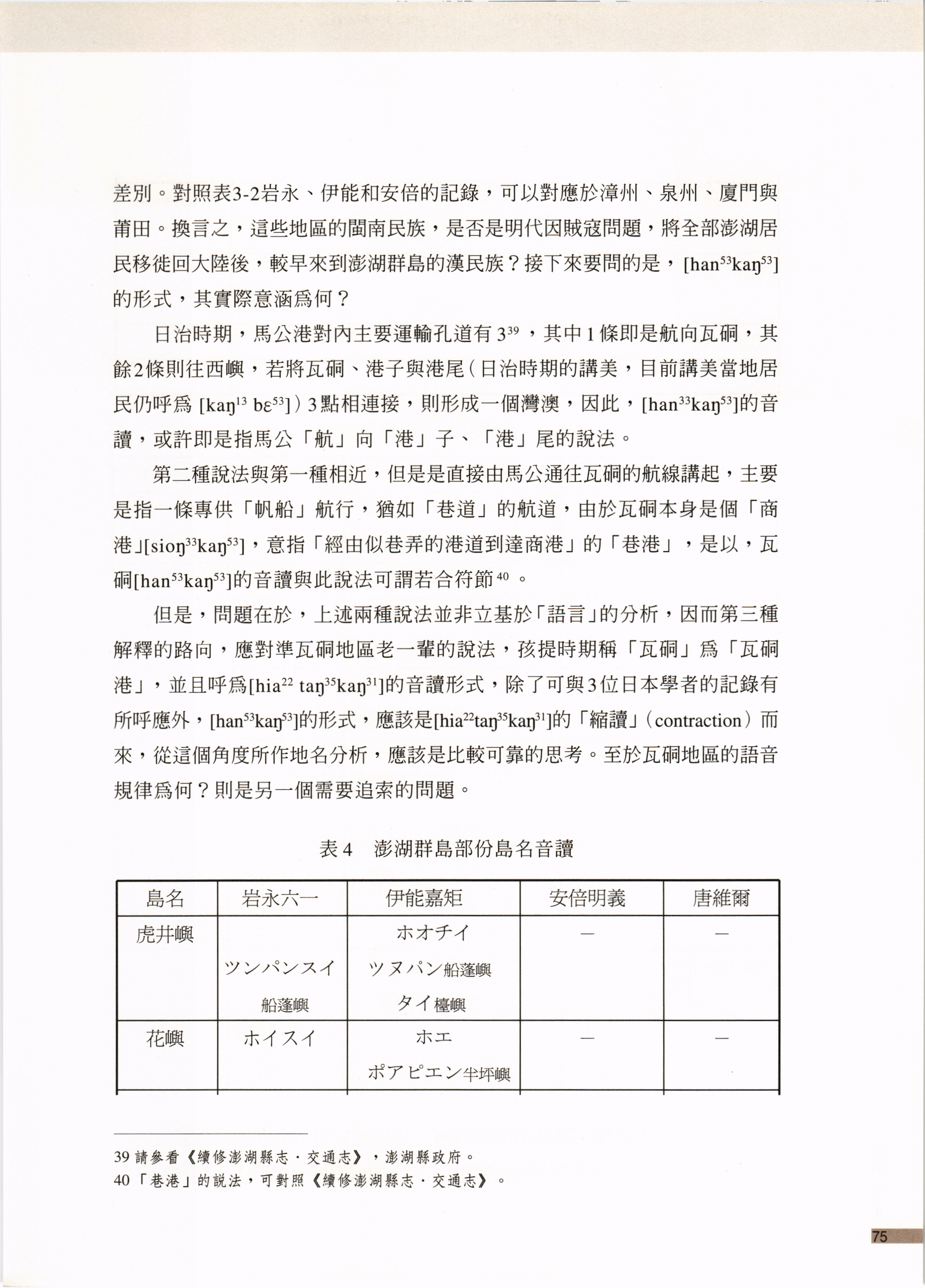

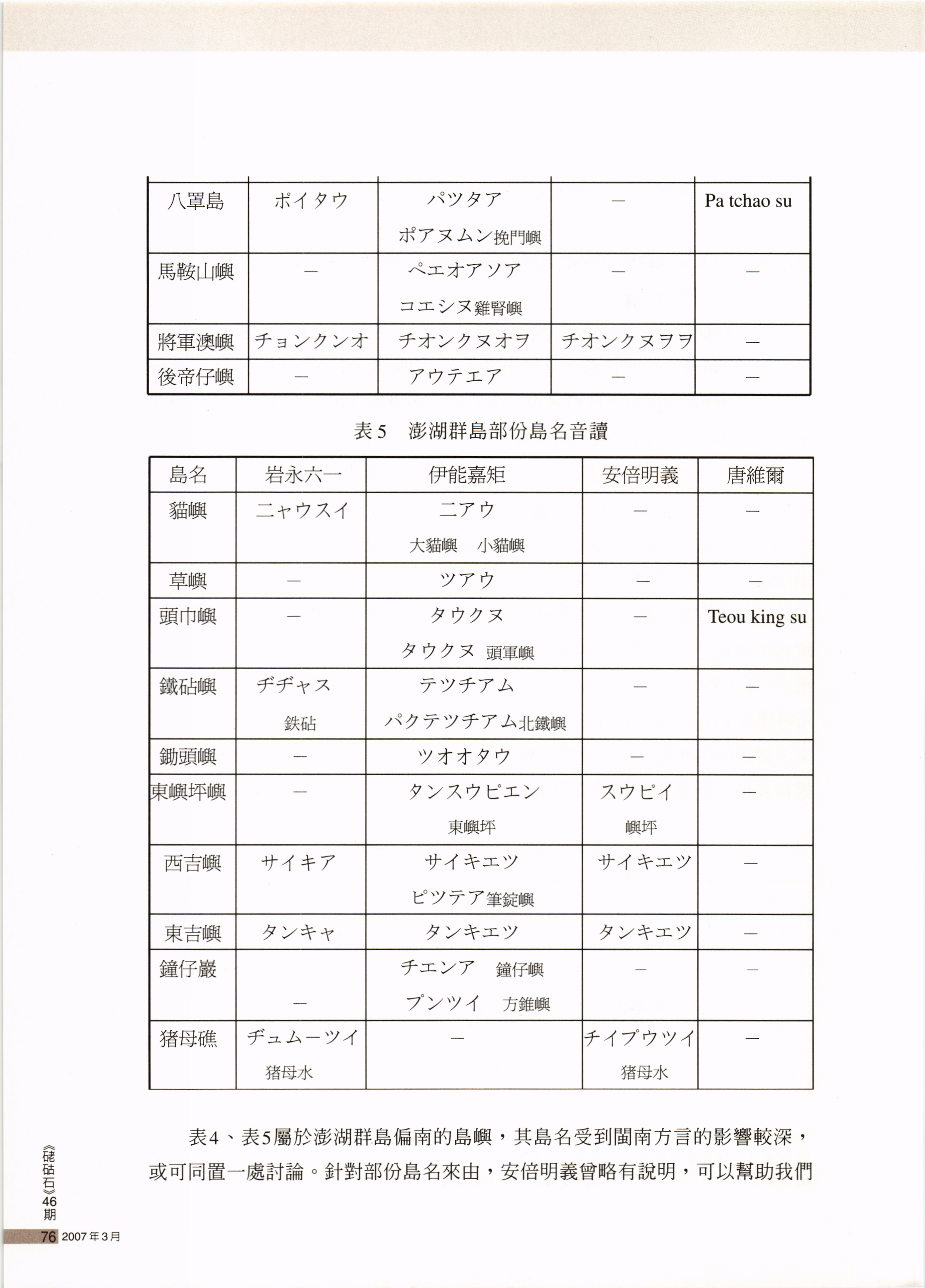

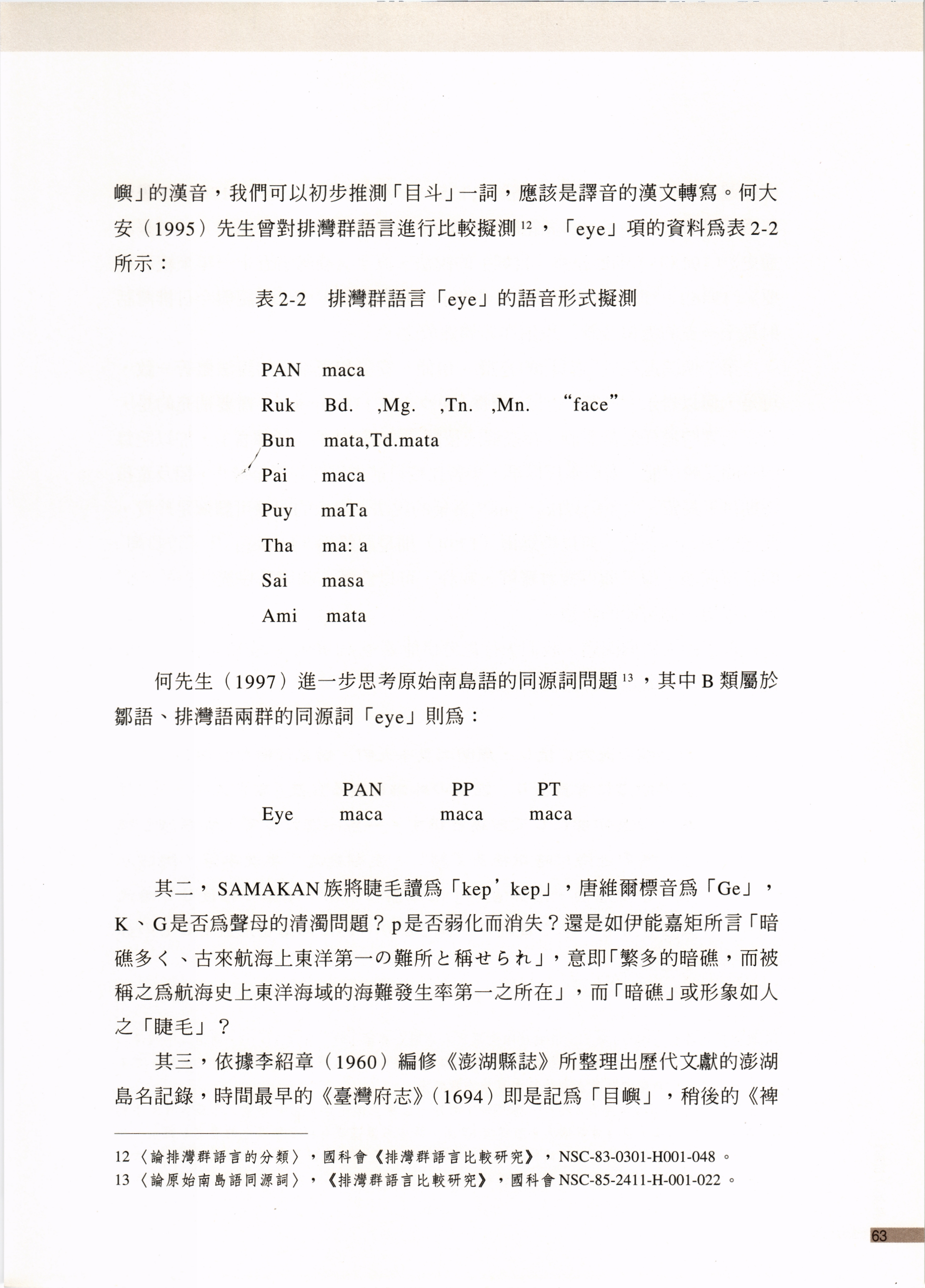

這篇文章主要思考兩個問題:澎湖群島介於中國大陸與台灣之間,是否殘存南島語族(Austronesian或稱Malayopolynesian)的痕跡?能否幫助我們思考南島民族的移動路徑?經由這兩個問題的分析,我們的初步想法是:其一,法國傳教士唐維爾(d’ Anville)於清雍正12年(1734),改繪中國地圖時,將「目斗嶼」記錄為「目嶼」音讀為「Ge-su」。果若比較伊能嘉矩所記錄射馬干(SAMAKAN)以「睫毛」為「kep’」的音讀形式,則將「目」記為「Ge」的音讀或許與排灣族有所關聯。爾後稱之為「目斗」,及可能又與臺灣高山族多數將「眼」讀為「mata」,而轉寫為漢文有所聯繫。其二,「吉貝」一詞,其意涵指涉的當是「植物名稱」(木棉),唐維爾記為「ki-pei」,或許顯示當時住民尚以漢人為主,果若以目前吉貝島老一輩仍呼為[ka33pua35]的音讀進行分析比較,儘管梵語karpasa音讀相近,若再對照鳥居龍藏先生(1903)以人類學角度觀察澎湖群島聚落生活的記錄,以及宋元時期歷史文獻,我們認為南島民族向澎湖群島的移動路線可能是雙向發展。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 撰寫者呂昭明

- 創作者呂昭明

- 時間資訊出版日期2007/03/01

- 媒體類型圖書及手冊

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。