本文收錄於《硓古石》季刊第13期,篇名為「南海夕陽產業」,作者洪國雄。

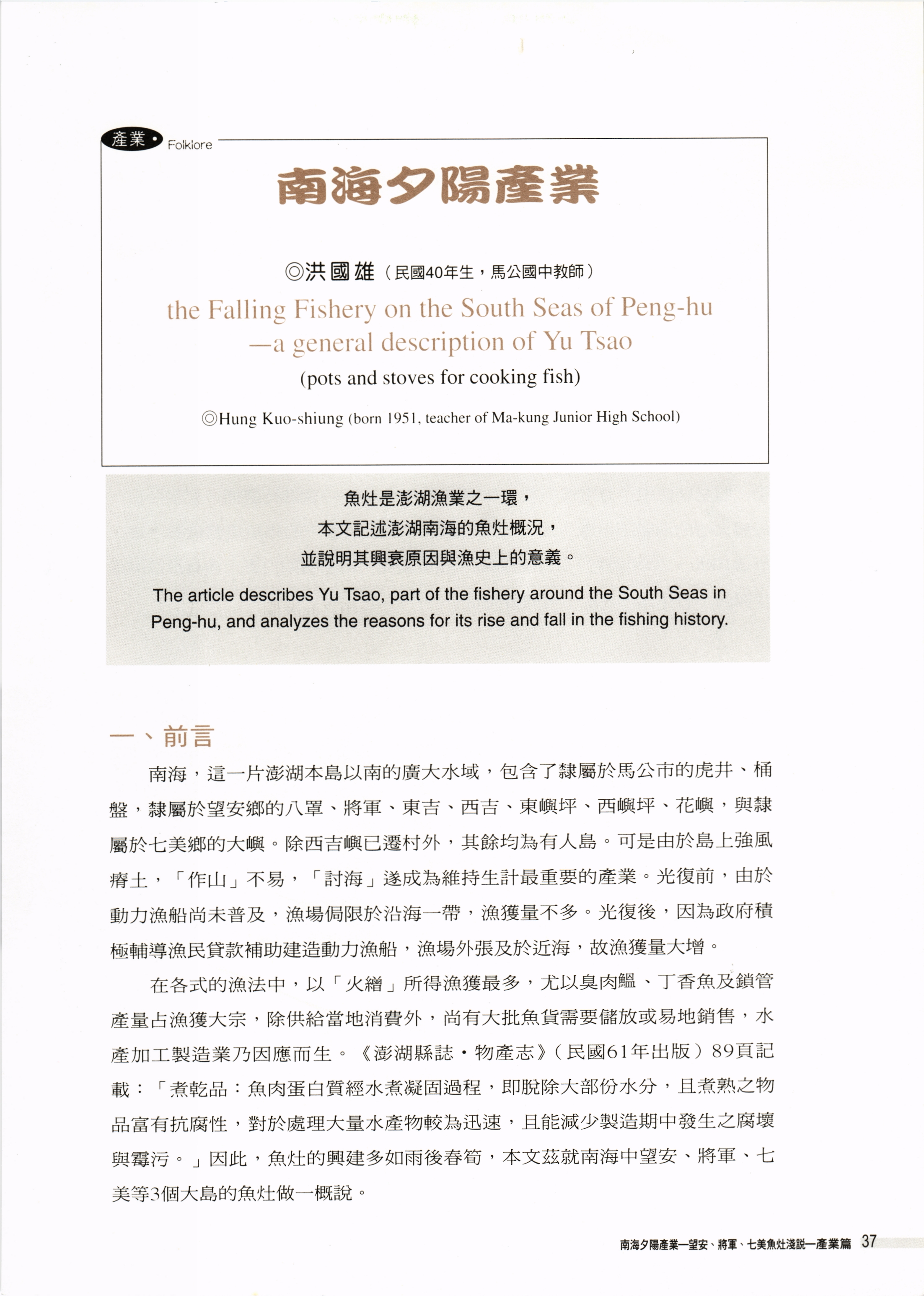

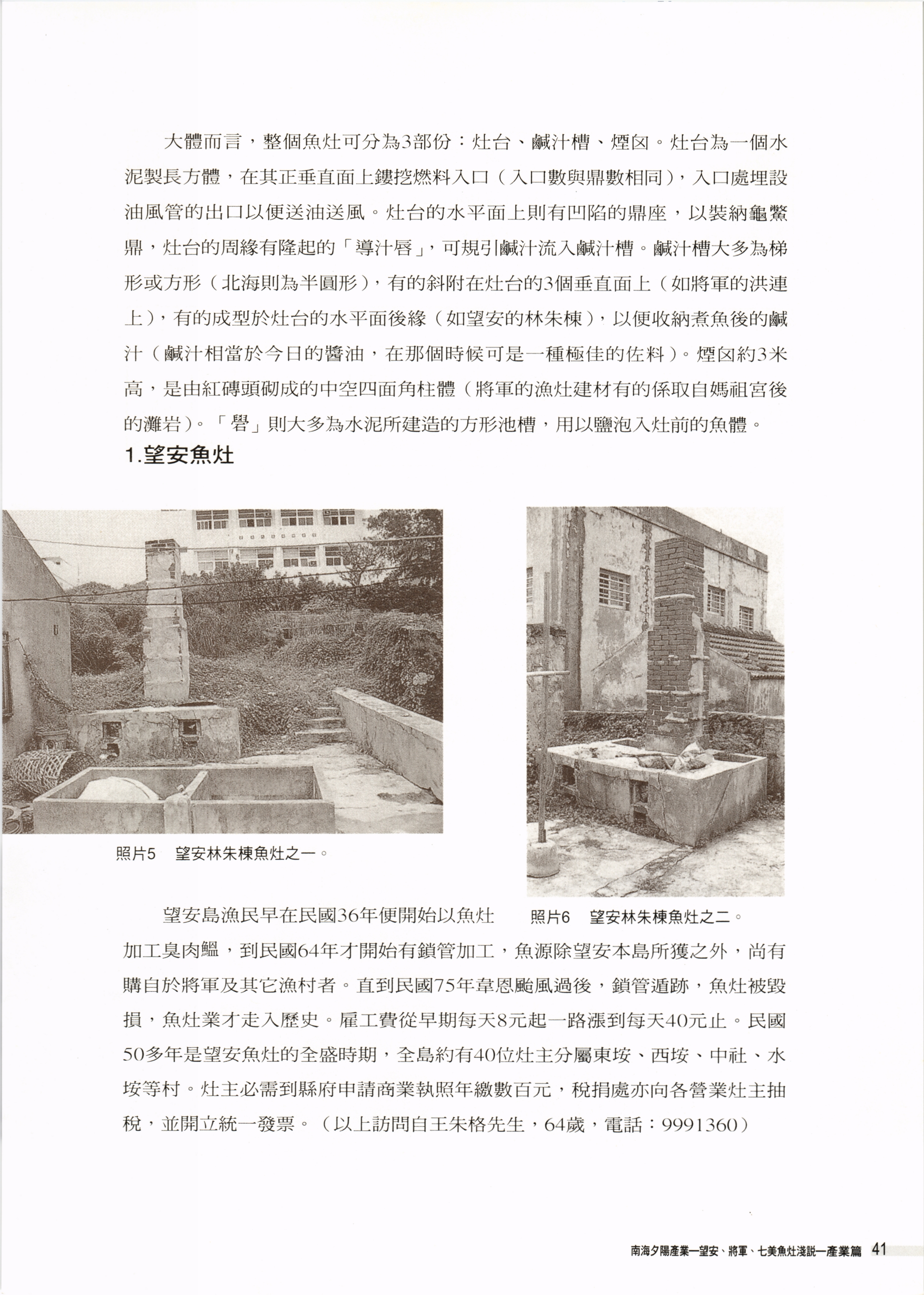

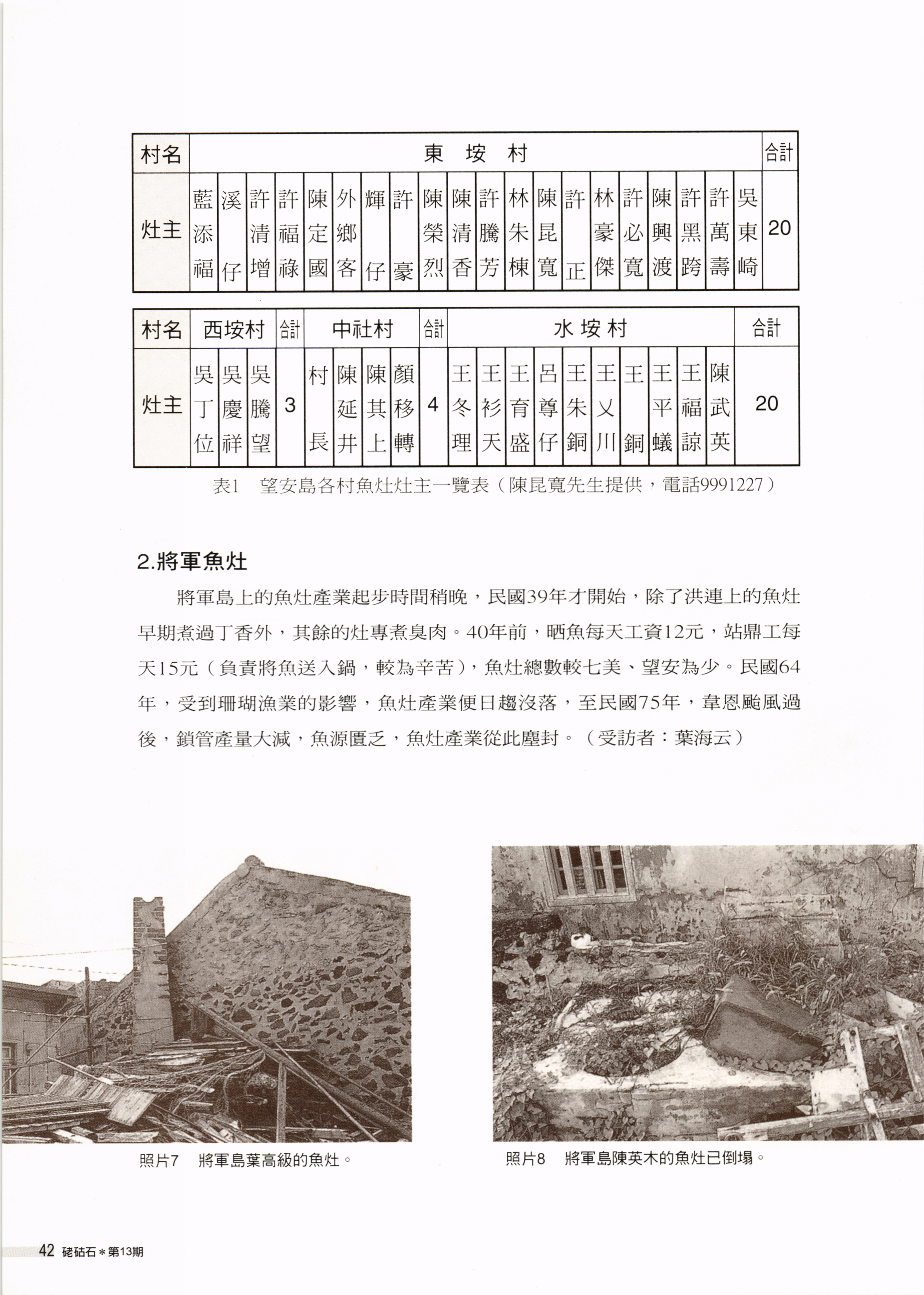

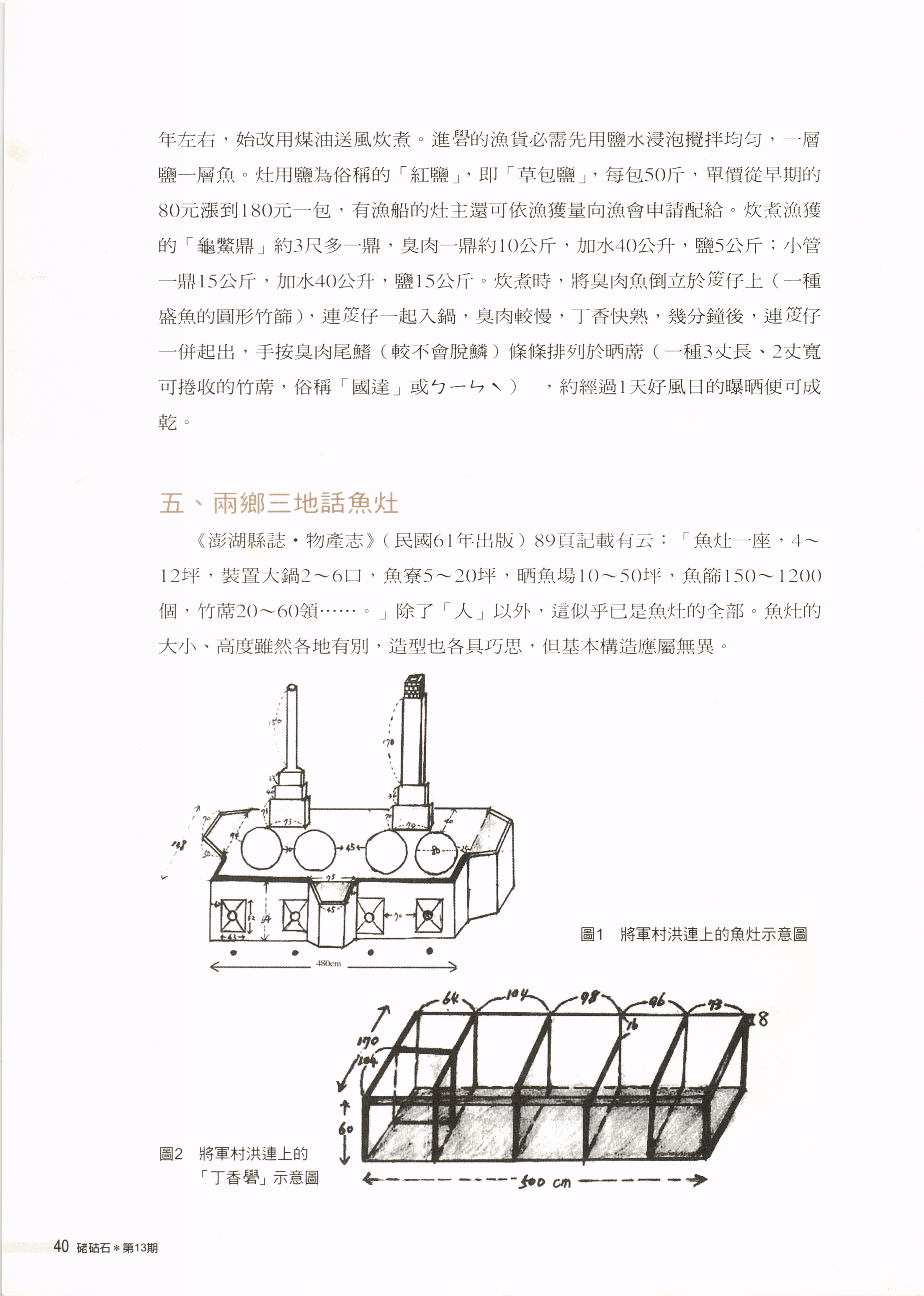

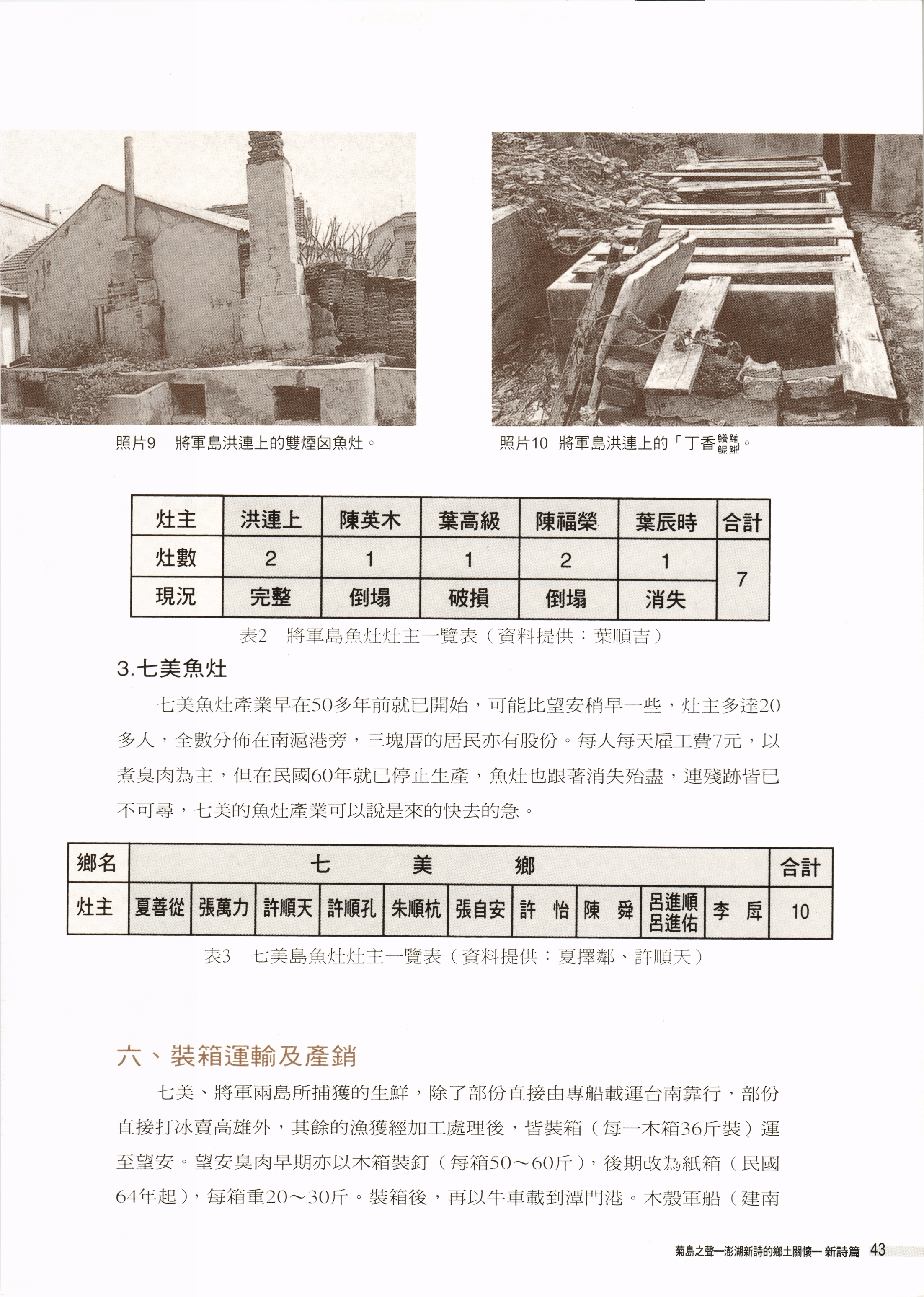

本文以南海中望安、將軍、七美3島的魚灶為主角,記錄其現況、意義與演變的過程。南海的漁業於光復後因動力船的引進而擴及到近海一帶,漁獲量大增,其中又以「火繒」的漁獲為最多,尤以臭肉鰮、丁香魚、鎖管占大宗,並可外銷,水產加工製造業和相關設施如魚灶乃因應而生。早期的灶主無論有沒有漁船,待漁船入港,買主聚集競標,再將漁獲扛或載到灶口。早期燃料多為土炭或火炭,後用煤油。漁獲需先用鹽水浸泡攪拌均勻再進灶煮,煮完的魚經過曬乾、裝箱,再運送至本島銷售。魚灶的結構大至上可分為灶台、鹹汁槽、煙囪三個部分,其他使用到的場地和工具還有大鍋、魚寮、晒魚場、魚篩、竹蓆等。七美的魚灶開始得最早,以臭肉鰮為主,灶主多達20多人,民國60年後停止生產。望安的魚灶於民國36年開始加工臭肉鰮,之後還有鎖管加工,民國75年韋恩颱風過後鎖管遁跡,魚灶毀損,遂走入歷史。將軍的漁灶產業始於民國39年,主要以臭肉鰮為主,丁香魚為輔,後受珊瑚漁業影響日趨沒落,韋恩颱風過後漁源匱乏,魚灶就此塵封。運輸產銷方面,七美、將軍除由專船載運台南靠行、部份賣高雄外,其餘皆裝箱運至望安,由望安載至馬公,再轉運台南。