本文收錄於《澎湖研究第二屆學術研討會論文輯》,篇名為「澎湖海岸地帶舊產業建築基礎調查與空間分析」,作者吳旭峰。

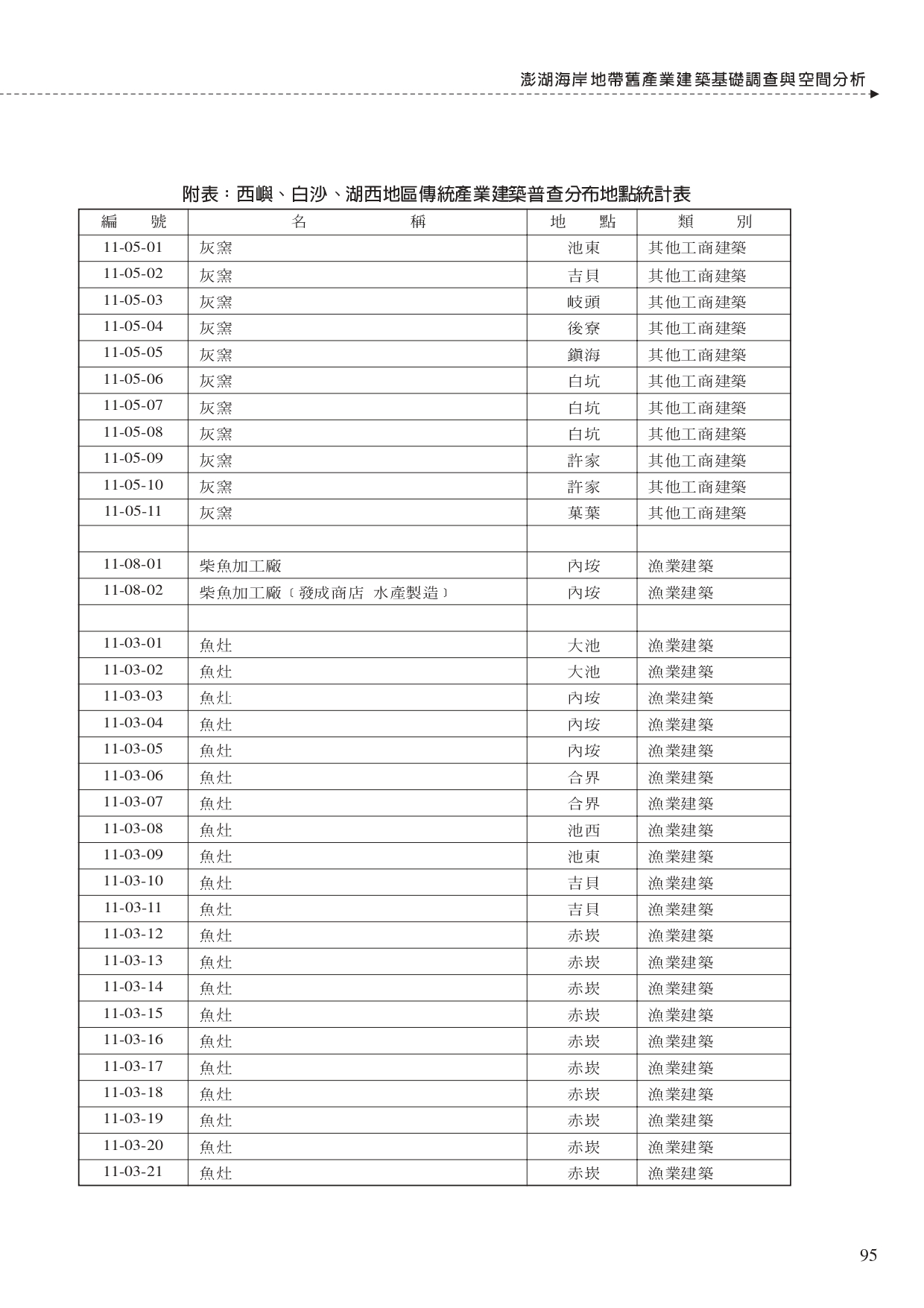

本研究採用訪談與調查記錄,配合文獻資料的分析探討澎湖的灰窯業與柴魚加工製造業,作為社會經濟層面另一面向的觀察與記錄。

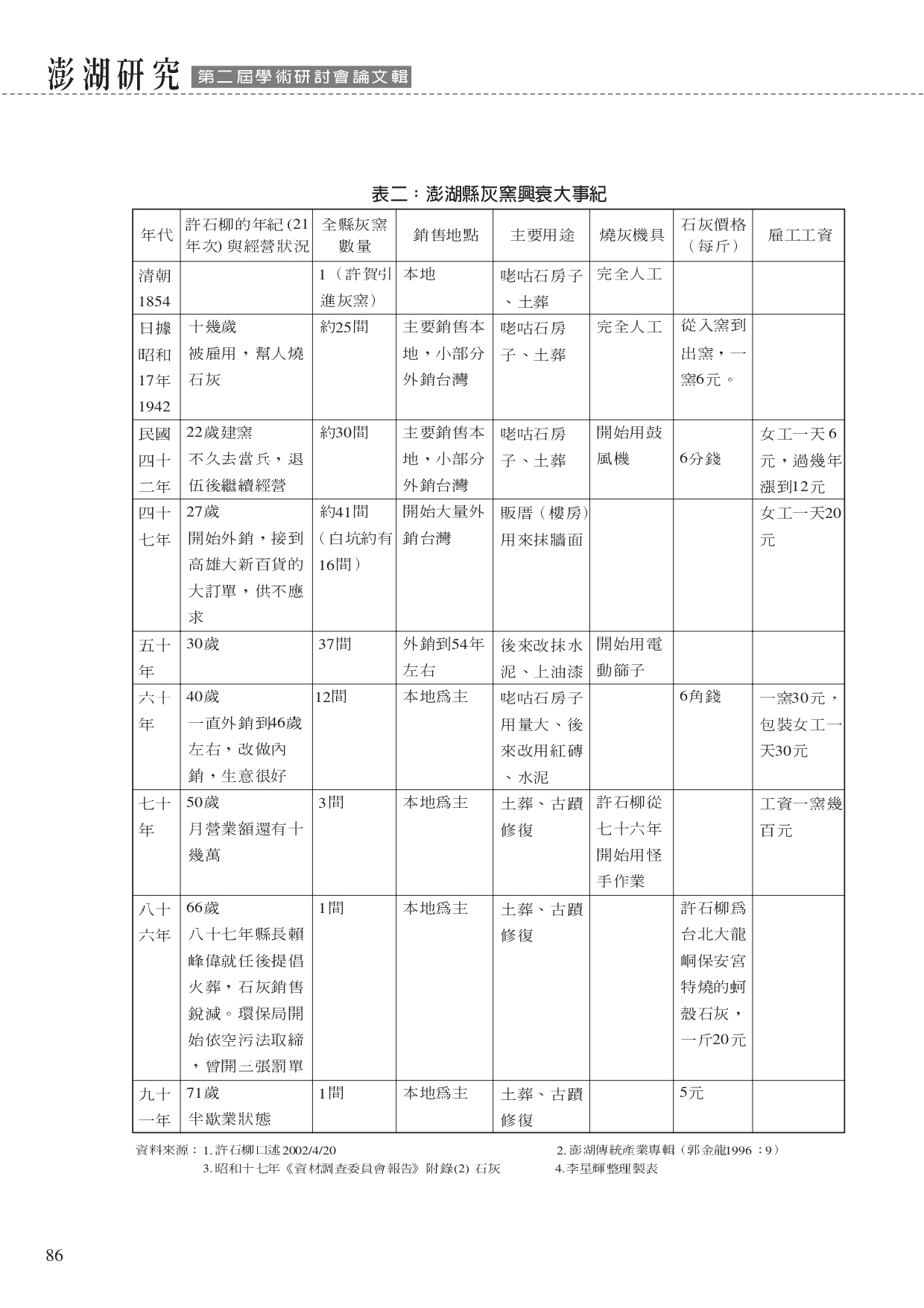

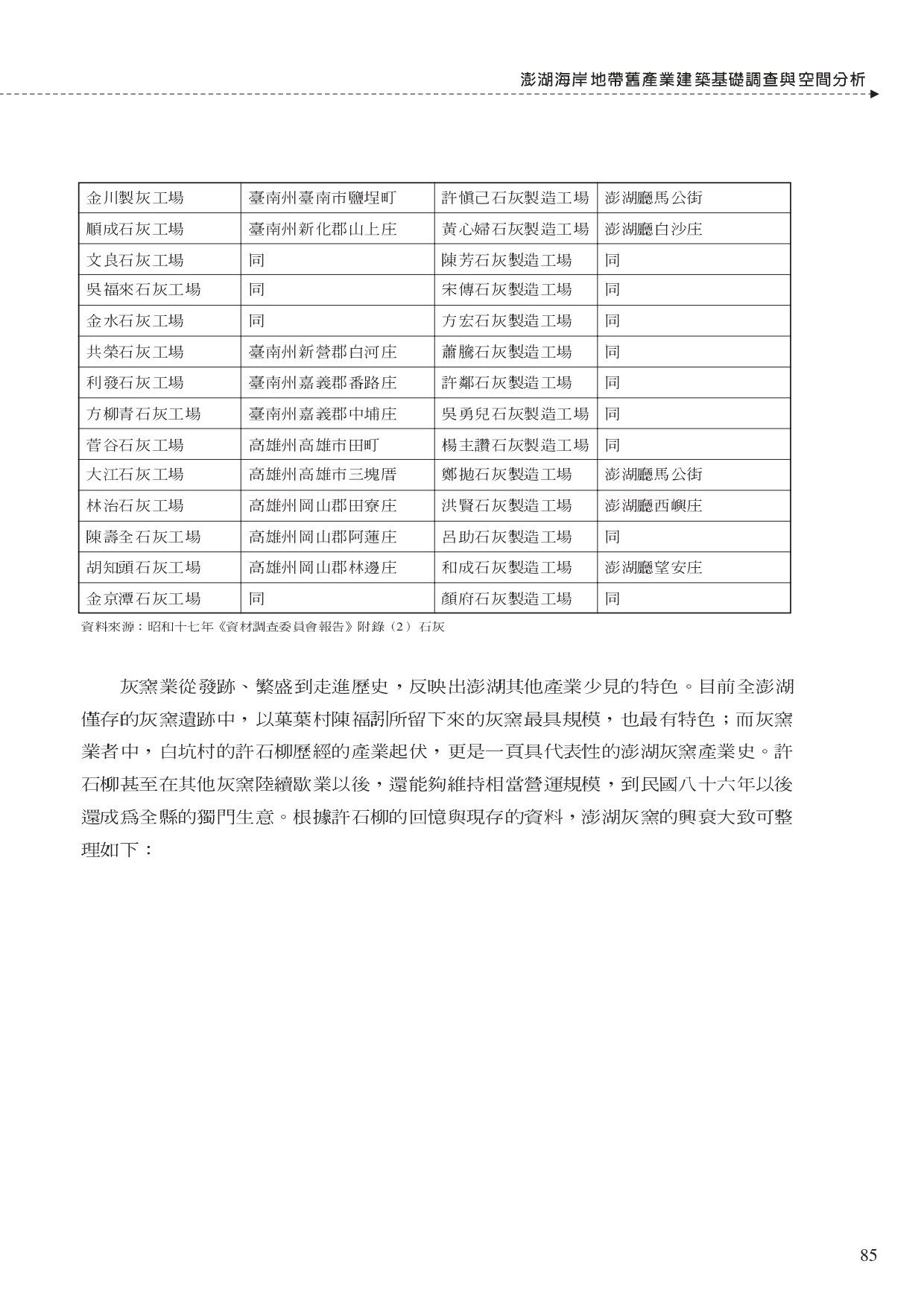

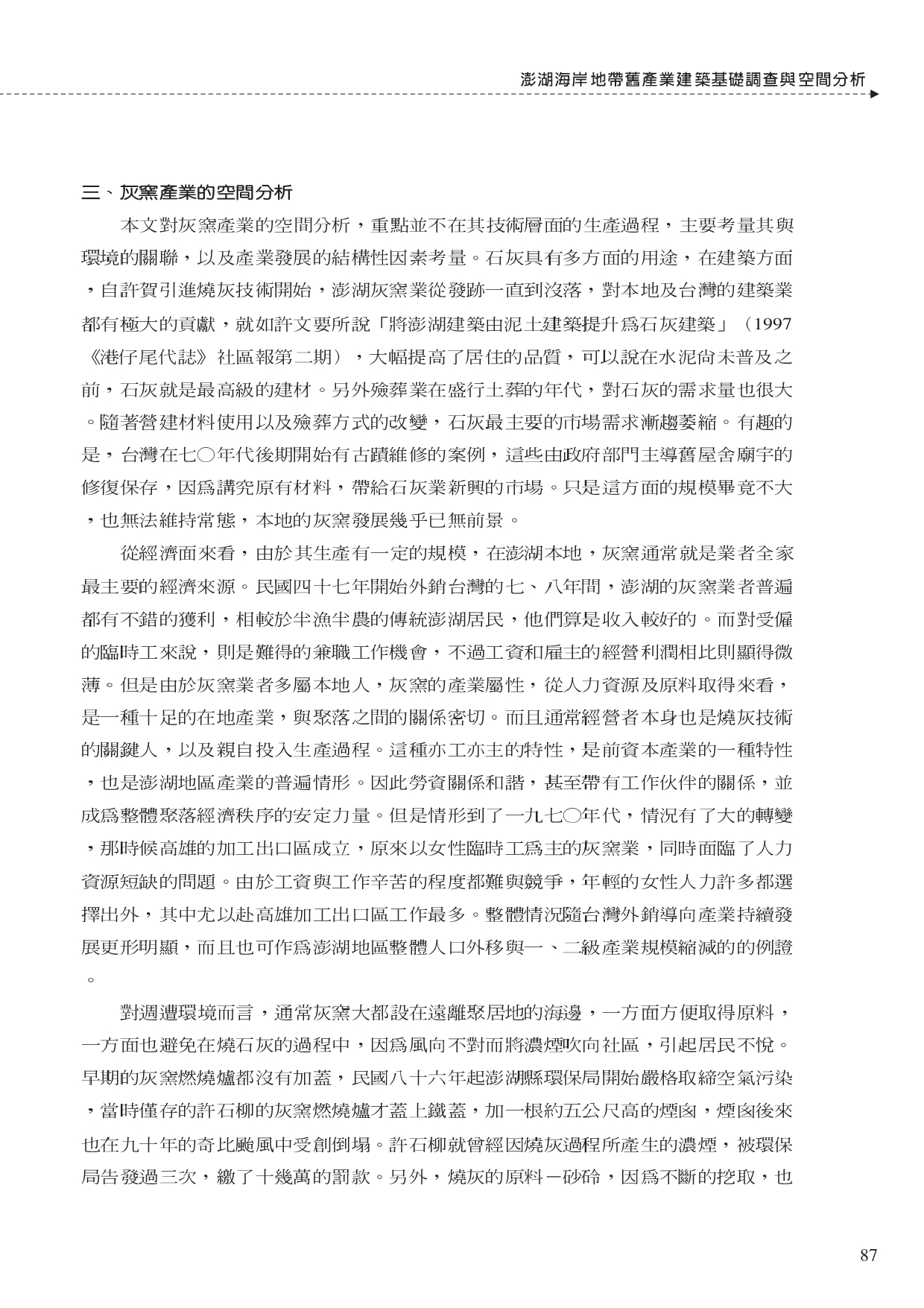

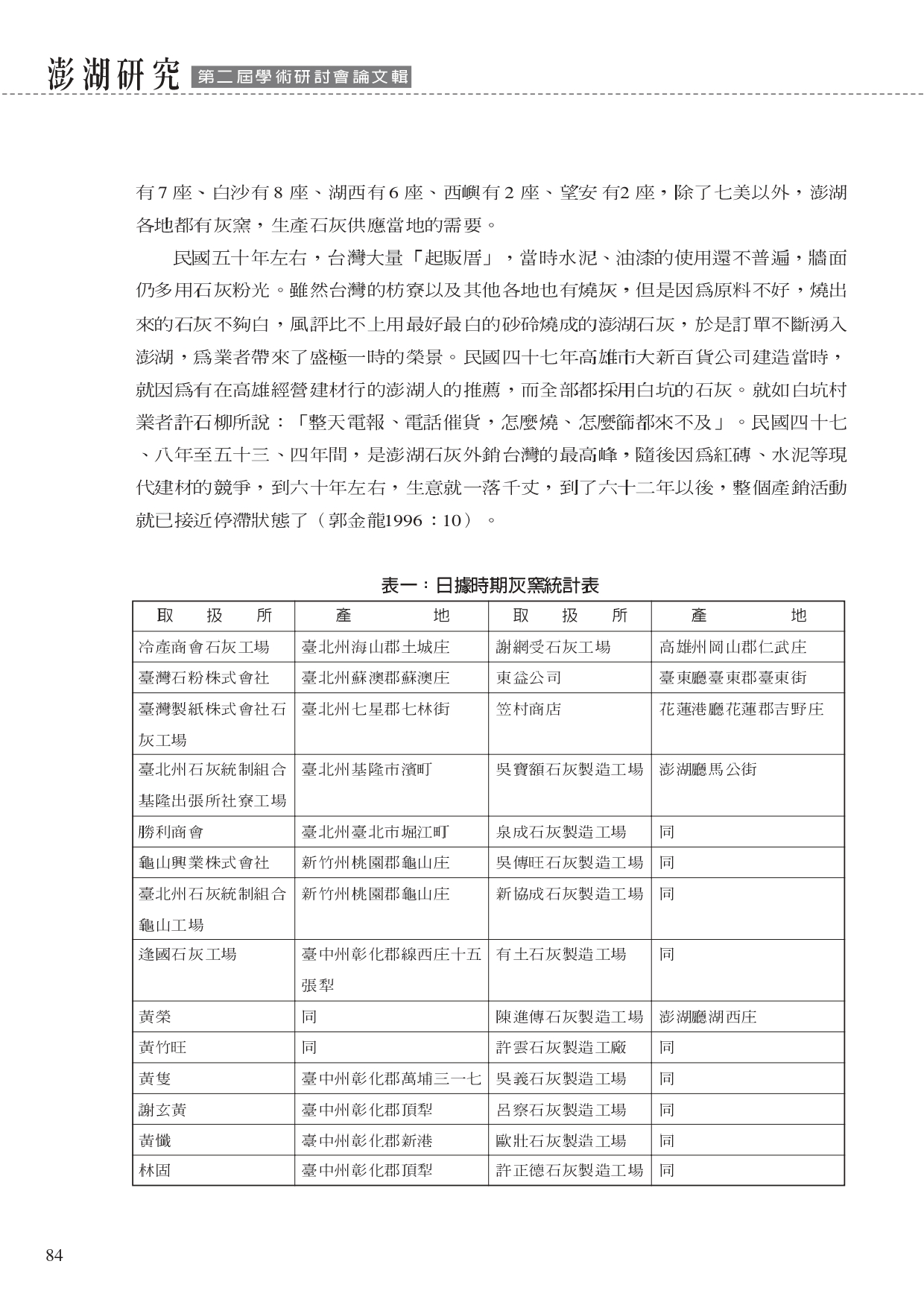

民國五十年左右,台灣大量「起販厝」,當時水泥、油漆使用不普遍,牆面多使用石灰粉光,澎湖石灰因風評好,灰窯產業便崛起並外銷。從人力資源與原料取得來看,灰窯產業是十足的在地產業,串聯與維持澎湖地區聚落的勞資關係與經濟秩序。其設置位置考量原料取得、燒製過程的濃煙風向,大多設置在遠離聚居的海邊。然而該產業也對環境產生一定的影響,包含空氣汙染與海岸水文生態環境,加上替代建材的競爭、外在經濟環境的改變,灰窯業走向沒落。

在魚業加工上,澎湖海洋資源豐富,高經濟價值的魚類多經過加工後運銷台灣或外銷日本,中低價值的魚類則在本地加工。日治後陸續進行水產相關製造試驗、引進魚灶,對於魚乾品質和價格的提升有顯著的成效。水產相關製造試驗也包含了柴魚製造業,然而成品多銷往日本且技術尚未成熟,和當地聚落淵源不深,產銷通路受到限制,比其他漁產加工業更快消失。

這些產業建築貼近民眾生活,具有文化意義,經評估,建議保存與再造,並從人文地理觀點的「產業建築群」及「產業文化地景」方式提出行動思考。