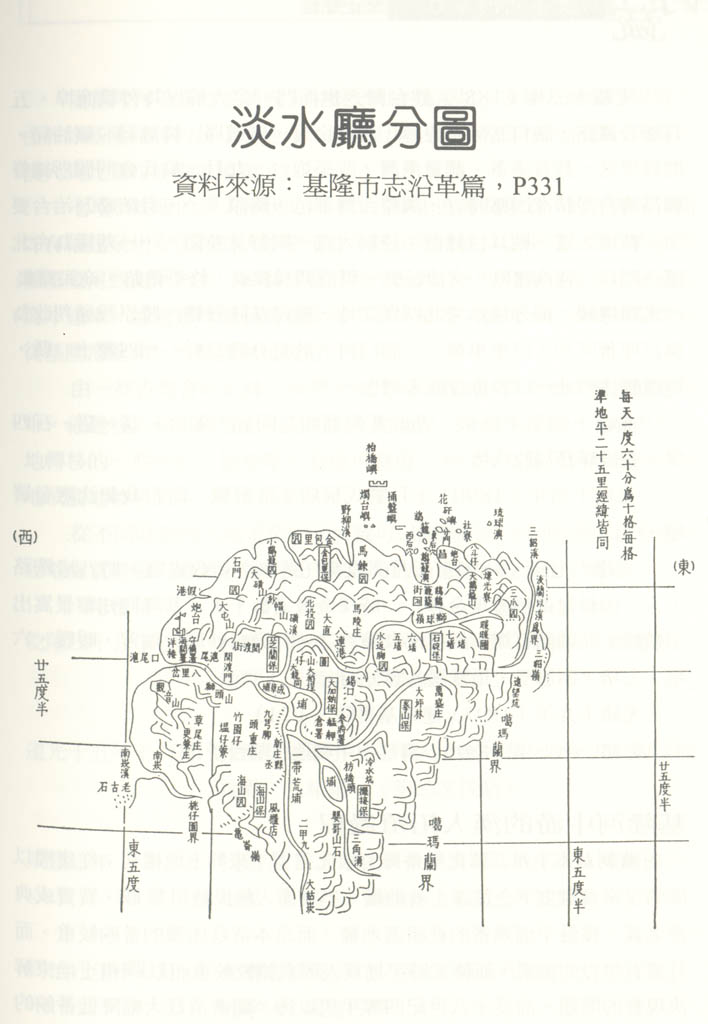

〈清治時期基隆河中游地區的行政區劃〉,推測繪製時間為1723-1875年間(雍正元年至光緒元年間),繪製對象為清治時期基隆的地理分區樣貌。基隆舊稱雞籠,屬於淡水廳的管轄範圍。桃仔園界和噶瑪蘭界為淡水廳的分界線,當時的淡水廳轄區包含今基隆、台北一帶。

清領時期基隆河中游地區的行政區劃可分為三個時期,第一期為1684-1722年(康熙23年-康熙61年)。1684年(康熙23年)設臺灣府,並設置臺灣、鳳山、諸羅三縣,北部地區為諸羅縣,範圍為「東界大山,西抵大海,南界鳳山縣,西南界臺灣縣,北界基隆大山」。基隆河中游地區當時多為平埔族社群所在,尚未開墾。

1723-1875年(雍正元年-光緒元年)為淡水廳管轄時期。因朱一貴發動反清復明的革命運動,1723年(雍正元年)御史吳達禮奏請增設彰化縣及淡水廳。1850年代(道光30-咸豐9年)因簽訂天津條約,基隆開港通商,漸漸成為遠東航路之要道;加上當時礦業興盛,各地私採煤礦的情形增加。1872年(同治11年)設雞籠海防同知,負責海上防務,又設煤務司從事官採煤礦。

1874年(同治13年)因牡丹社事件影響,清廷派遣沈葆楨來台,辦理防務並籌畫善後事宜,提出「雞籠一區,建縣治則其地不足,而通商以後,竟成都會。且煤務方興,末技之民四集,海防既重,訟事尤繁,其地尚未設官,亦非雜佐微員所能鎮壓,若事事受承於艋舺,則又官與民交困,宜設廳治之」,認為基隆地區治理不易,建議雞籠宜設廳管理。於1875年(光緒元年)設台北府分府通判於雞籠,取其基地昌隆之意,改稱基隆,協助稽查管束,掌管煤務等事項。基隆廳管轄時期自1874年(同治13年)到1895年(光緒21年/明治28年)甲午戰爭,臺灣割日後改由日本政府治理。