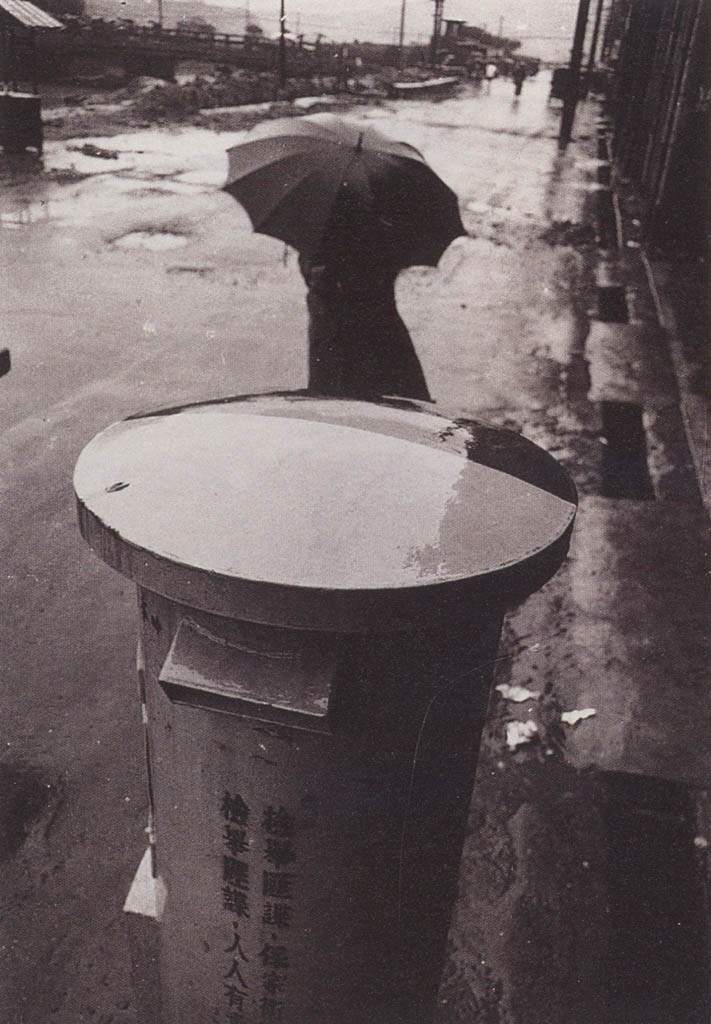

「基隆信一路上密告箱」照片,拍攝時間為1960年代(民國50年代),拍攝地點在基隆市信義區信一路,當時的信一路還又窄又小,由翁庭華所拍攝。

圓筒狀的密告箱,像是菇身異常膨脹的有毒蕈類。其投信口下的筒身,標註「檢舉匪諜,保家衛國」、「檢舉匪諜,人人有責」的口號字樣,讓記憶再度被戒嚴38年的蒼白歷史籠罩。穿著長裙的人撐著傘,也不確定要到哪裡。

港都落雨的積水,透露出這條平行田寮運河的信一路,柏油工程鋪得滿是坑疤,因而更凸顯出密告筒箱的光滑頂面,像是宣示這「藉由剿匪名義,實則剷除人民異聲、異己」的密告箱,是政府當局多麼精細的設計,比起城市建設,更被注重、維護。

照片在黑白色階的呈現下,畫面整體充斥寂寥、神秘、肅殺的氛圍。

密告箱的由來,是因為過去《刑事訴訟法》曾在第219條規定,不問何人、知有犯罪嫌疑者,得為告發。戰後初期,基隆地方法院檢察處為便利匿名告發起見,特於門口設置密告箱,並將密告須知事項貼於揭示處。由此可知,市街道路上可見的密告文化,實是政府公家機關帶頭主導。

會有「密告」的行為發生,在於1949年(民國38年)蔣介石下令,自5月20日起全臺戒嚴。下令的背景為中國國共內戰、中華民國政府戰事失利,因此實施戰爭緊急狀態下的軍事控管。

然而,長達38年的〈臺灣省戒嚴令〉,其高壓的治理手段,也造成大量人民的冤獄、生命迫害事件。