〈檺林宮與閩南第一樂團關係研究〉,乃收錄於《閩南第一樂團調查研究暨規劃傳承計畫》一書中其中一小節,出版時間為2008年(民國97年)12月出版,由劉秋蘭所作。內容為說明閩南第一樂團的成立及檺林宮和閩南第一樂團的關聯。

閩南第一樂團創於日治時代,屬於南管樂團,是一種傳統音樂,為廈門、泉州一代的絲竹樂,以口述相傳,一代傳一代將演奏方法及風格傳承至今,多在地方信仰節慶、廟會、喪葬時演出。當時定居在基隆的中國閩南地區移民由於地緣和同鄉關係,具有相同信仰,郭貓拋、蔡茂等人攜「檺林宮三王府」三位王爺的金身來台供奉,並於每年農曆8月23日三王誕辰時舉行酬神活動,後來便組成演奏樂團。在1950年(民國39年)組成初期,樂團名稱為「泉郡樂隊」;至1964年(民國53年)閩南同鄉會理事長施如顧先生才正式將「泉郡樂團」改稱為「閩南第一樂團」,並分為南管組、北管組及什音三組,再加上南管戲班。自1976年(民國65年)起在基隆孝四路橋下設活動聯誼中心,命名為閩南第一樂團活動中心。

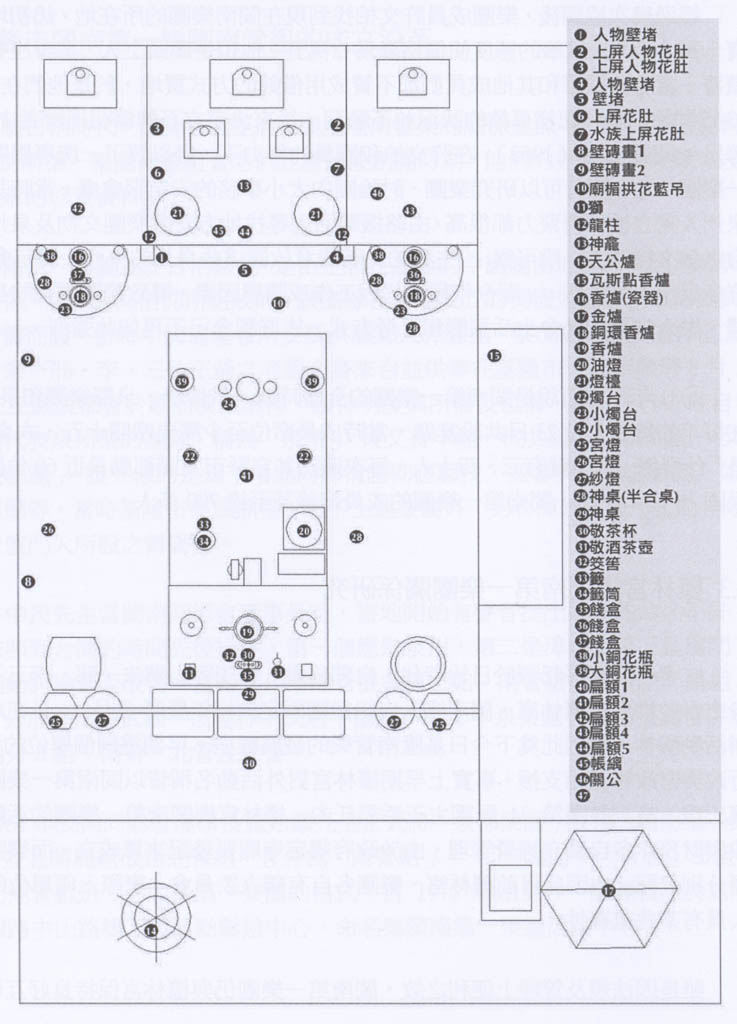

檺林宮與閩南第一樂團的合作關係始於日治時期,由於相同信仰,兩者活動、行政與財政皆相互支援。早期檺林宮對外活動名稱都以閩南第一樂團的名義,直到第31屆團主王添福任內,由於政府規定寺廟與樂團需要分別登記,檺林宮與閩南第一樂團行政與財務才各自獨立;但雙方仍維持良好的互動關係,因為共同的信仰與同鄉情誼,當檺林宮有舉辦酬神慶典等活動時,閩南第一樂團便會參與演出,並固定於農曆每月初一、十五晚上在宮前演出。