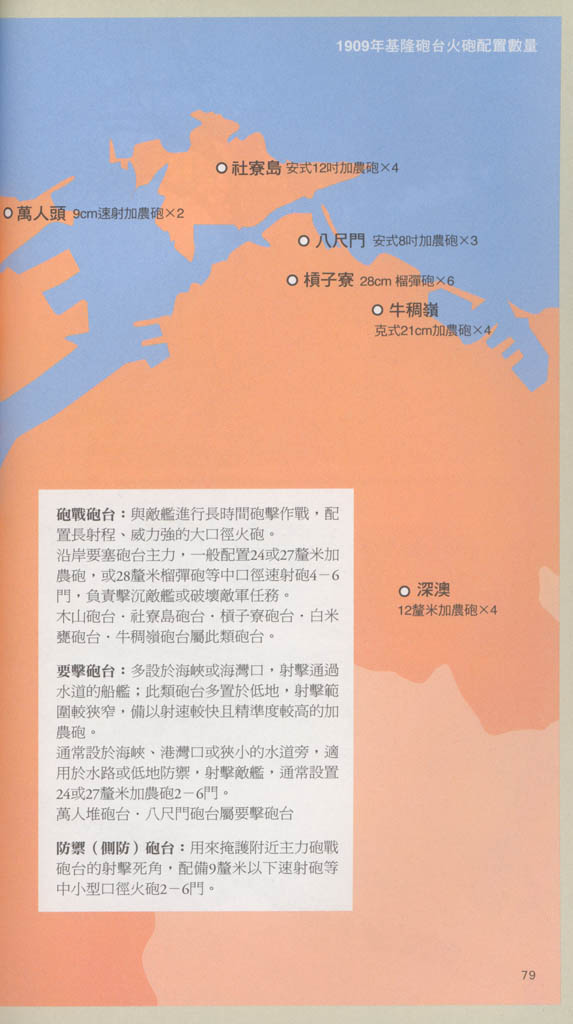

〈1909年基隆砲台火砲配置數量圖〉,創作時間,應配合《基隆砲台文化之旅》一書的出版,為2016年(民國105年),由詹益忠繪圖、呂德芬美術設計。

圖稿以簡潔的粉橘、粉藍色表示陸海,並註明1909年(明治42年)時基隆所架設的砲台:大武崙、木山、白米甕、萬人頭、社寮島(今和平島)、八尺門、槓子寮、牛稠嶺、深澳,並加註各地的砲式、砲數。

沿水岸設置的海岸砲台,通常位於控制重要航道的地點,以監控船艦往來、執行對艦作戰、防止登陸,以及輔助港口側防等。日治時期基隆的海岸砲台可分為3種:(1)砲戰砲台 (2)要擊砲台 (3)防禦(側防)砲台。

因應砲台不同的防禦目的、或受限於地理條件,會備有不同種類的火砲。火砲可依照用途(野戰砲、列車砲、高射砲、坦克砲等),運送方式(牽引式、自行式),身管(線膛式、滑膛式),或彈道特性(加農砲、榴彈砲等)加以區分。由武器的特性,可以看出基隆各砲台的防禦重點。