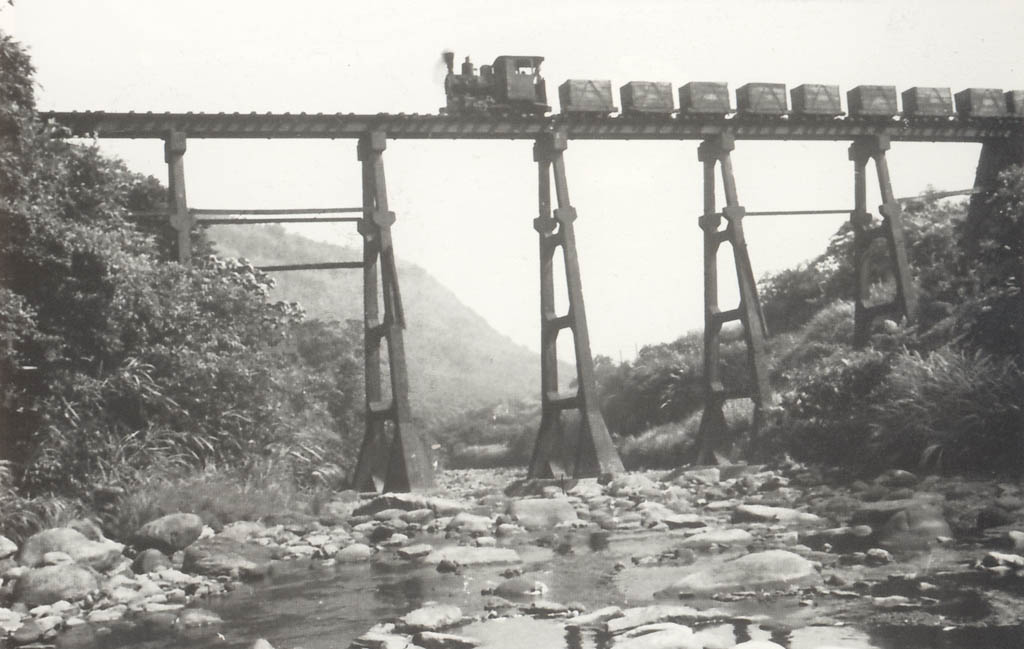

「1960年代運送煤炭最迷你型火車頭」照片,拍攝時間為1960年代(民國50年代),由翁庭華攝影。基隆的特殊景象,在高架的鐵路橋上,溪水從底下緩緩流過,有一節小小的蒸汽火車頭,載運了數箱的煤礦,自位在山裡的採礦場將煤礦運送至其他地方,在礦業發達的基隆,成為一種獨特的現象。

基隆開採煤礦的歷史,已有超過300年歷史,在1717年(康熙56年)所撰的《諸羅縣志》中就有記載,荷蘭人佔據淡水後就曾開採產於基隆八尺門的煤礦,並將之用以製煉鐵器。清治初期曾禁止採礦,1874年(同治13年)沈葆楨來台視察後發現煤礦業是臺灣之利,因此全力經營,1877年(光緒3年)更聘請英國籍礦師,於八斗子安裝新的機器,大量開採煤礦,為臺灣具規模採煤礦之始。

1905年(明治38年),日本人在田寮港設蒸汽鍋爐,使用機器採煤,為臺灣煤礦小規模機器開採之始。1944年(昭和19年),臺灣1年的煤礦產量可達150萬噸以上,基隆區的產量就佔了其中的80%。至1966年(民國55年),因有煤業調整委員會的建議,積極輔導、銷售,產煤量達到最高峰,每年達500萬公噸以上,基隆和台北地區的煤礦產量就占了85%。

1970年(民國59年)煤業調整委員會改設為臺灣省礦務局(今經濟部礦務局),雖仍持續輔導煤業,但因國際廉價石油進入臺灣市場,採煤成本又已增加,基隆煤礦產業遂逐漸落寞,已不見昔日繁華興盛的樣貌。