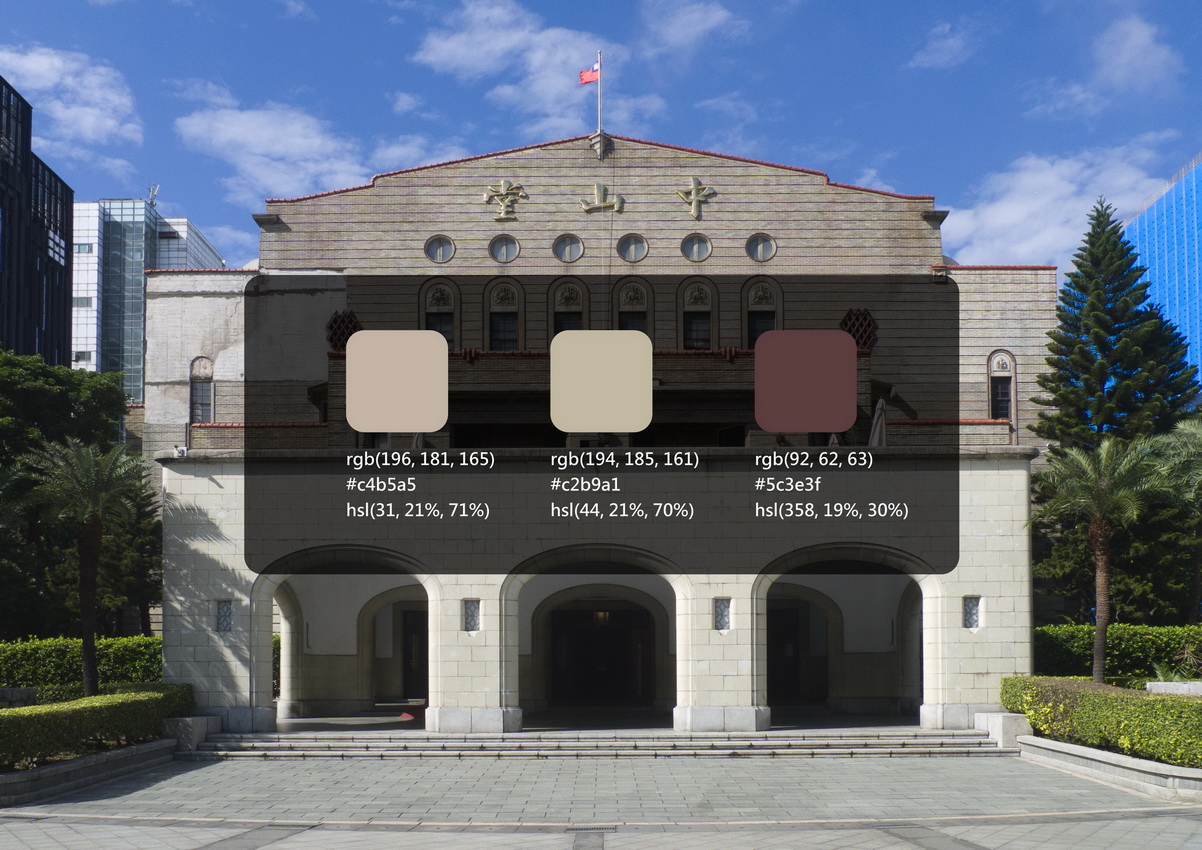

1928年日本人為了紀念日皇裕仁登基,並作為施政紀念事業重要建設項目之一,拆除了清末布政使司衙門,並將部分拆除的建築物移到植物園陳列,而在原址開始籌劃興建「臺北公會堂」。公會堂的建築本體採用鋼筋混凝土所造,為四層式鋼骨建築,是當時依現代建築法所建最牢固的結構體,無論其耐震、耐火、耐風,其性能均極為優良。公會堂面積有1237坪,建築物總坪數則有3185坪,它的主要特色是建築式樣採極自由的形式,並具有西班牙回教式建築風格,其空間可容納人數,也僅次於東京、大阪、名古屋等公會堂而居第四位。中山堂在過去歲月裡,經常為政府接待外國貴賓的場所,其中最受矚目的有美國前總統尼克森、韓國前大統領李承晚、越南前總統吳廷延、菲律賓前總統賈西亞、伊朗前國王巴勒維等外國元首訪臺,均在此舉行國宴,此外中華民國政府與美國簽訂共同防禦條約及中華民國第二、三、四任總統、副總統就職大典也都在此舉行,由於這些珍貴歷史突顯了中山堂的特殊地位,嗣經內政部於1992年(民國81年)將中山堂列為國家二級古蹟。1999年(民國88年)改隸文化局,由臺北市立國樂團進駐。2011年(民國100年)空間整修,設專任主任,並增設多處空間,成為臺北市兼具有教育、藝文及休閒之多功能場所。在顏色分布上,以立面牆之國防色磚(#c4b5a5)為主體,立柱色(#c2b9a1)為副色,並點綴木窗框漆色(#5c3e3f)。

跳到主要內容區塊

:::

臺北公會堂

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 資料來源國家文化資產網:臺北公會堂(https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/monument/19920110000001)

- 撰寫者吳宇凡

- 創作者吳宇凡

- 時間資訊創作時間1928

- 媒體類型其他

- 地點拍攝地點臺北市中正區延平南路98號 (121.5103541, 25.0425041)

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。