本篇文章來自《澎湖研究學術研討會》論文輯第15期,篇名為〈澎湖石滬的特徵與世界遺產之路〉,作者為李明儒。以下是本文摘要內容:

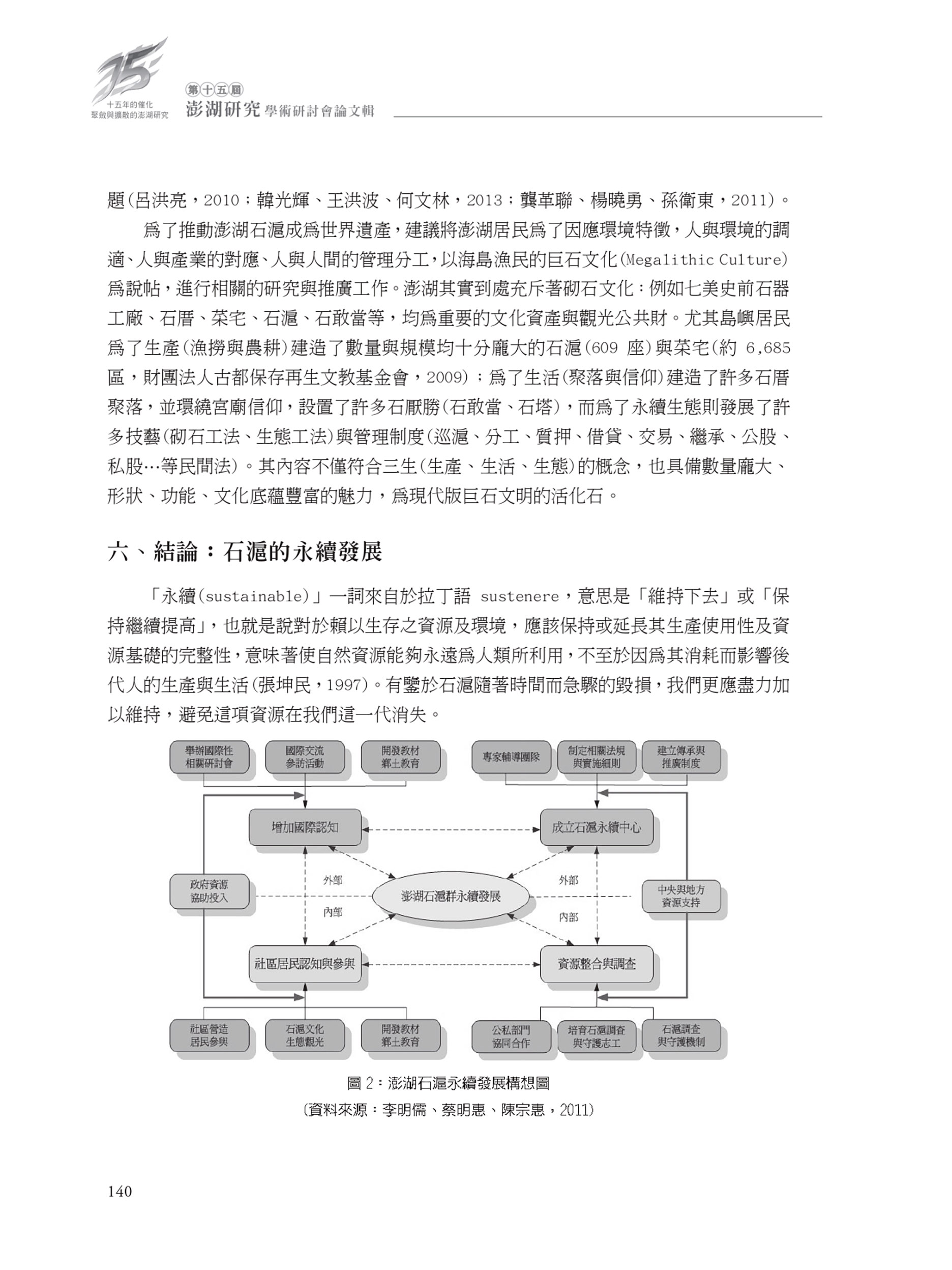

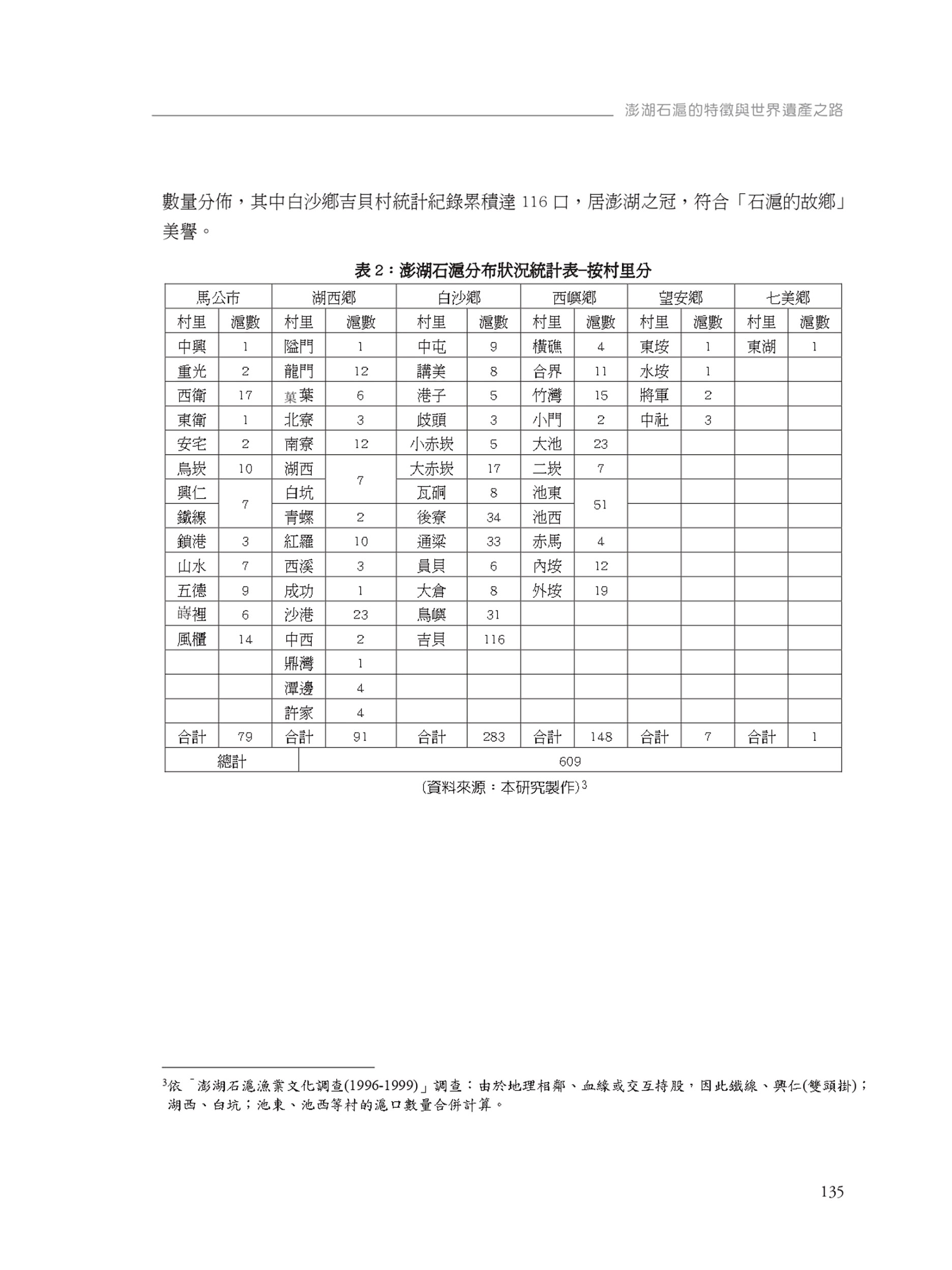

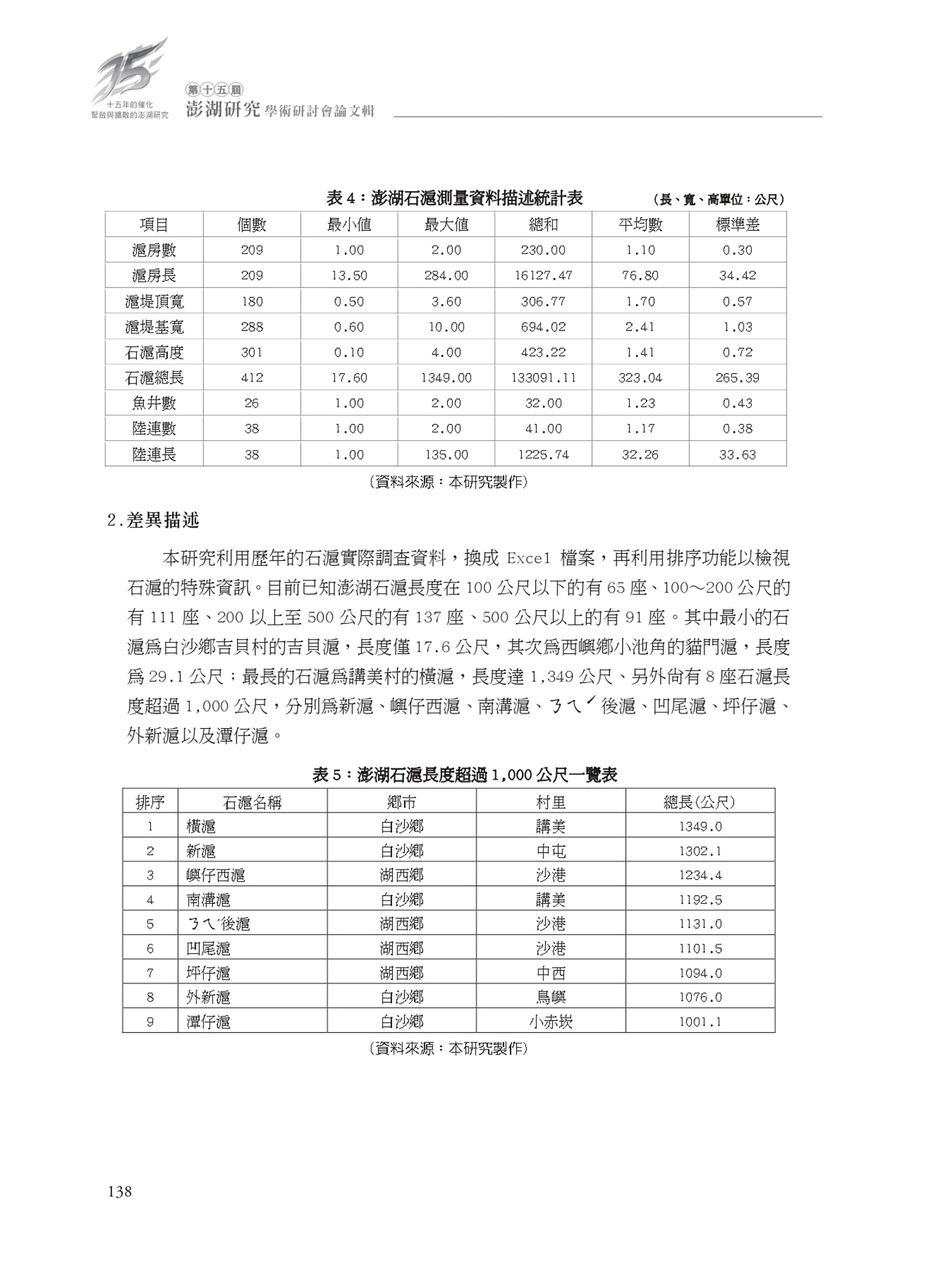

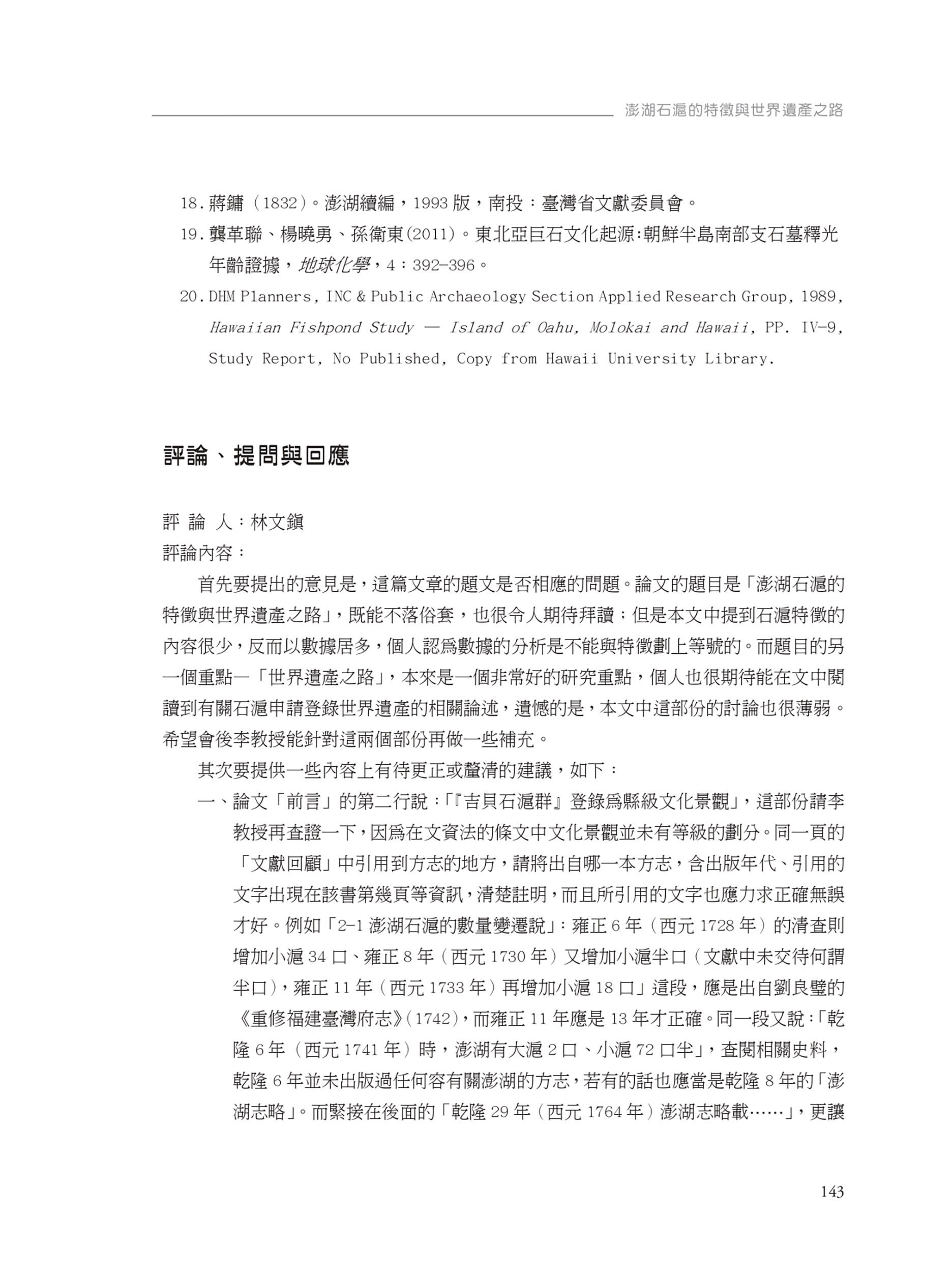

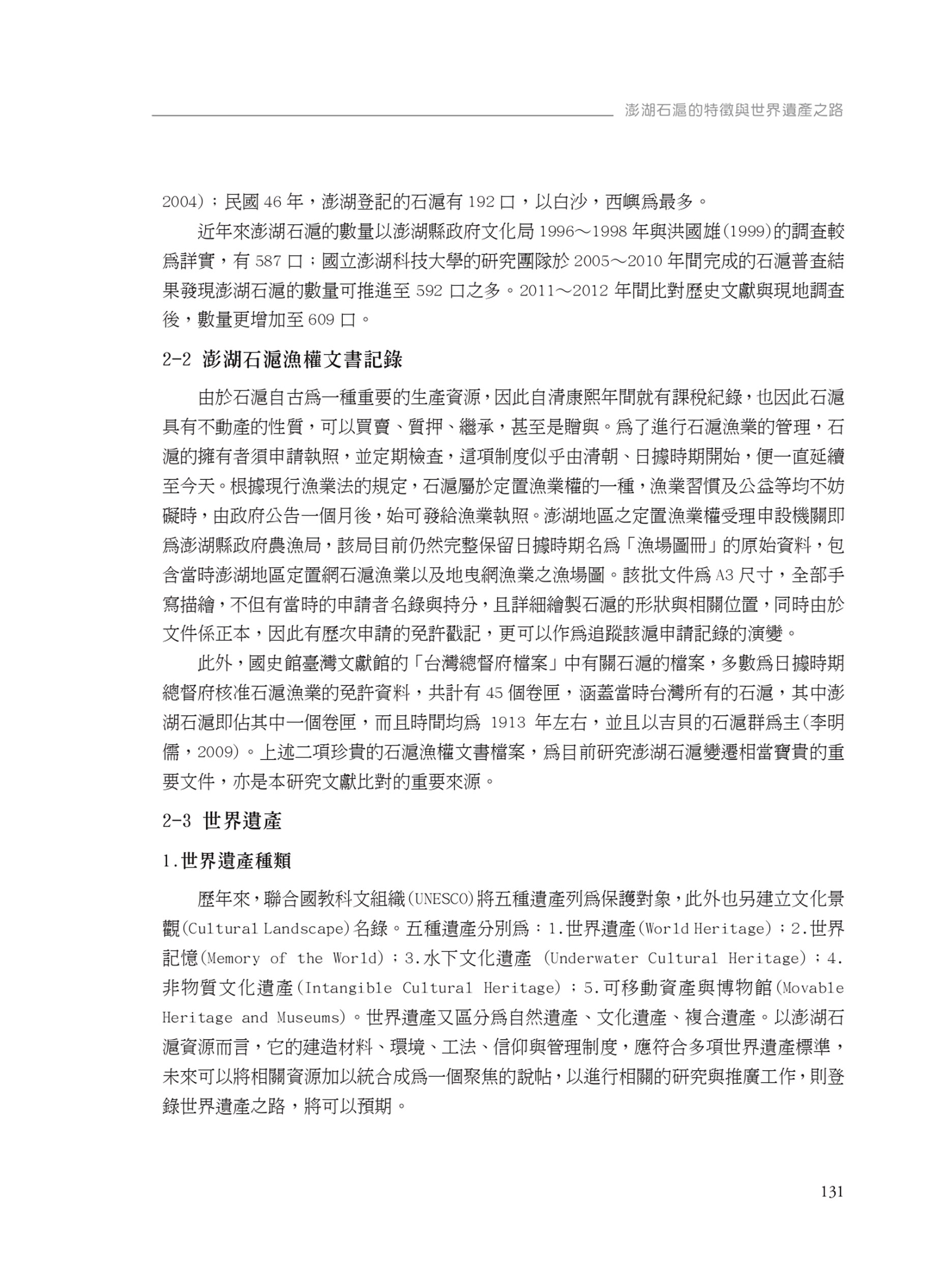

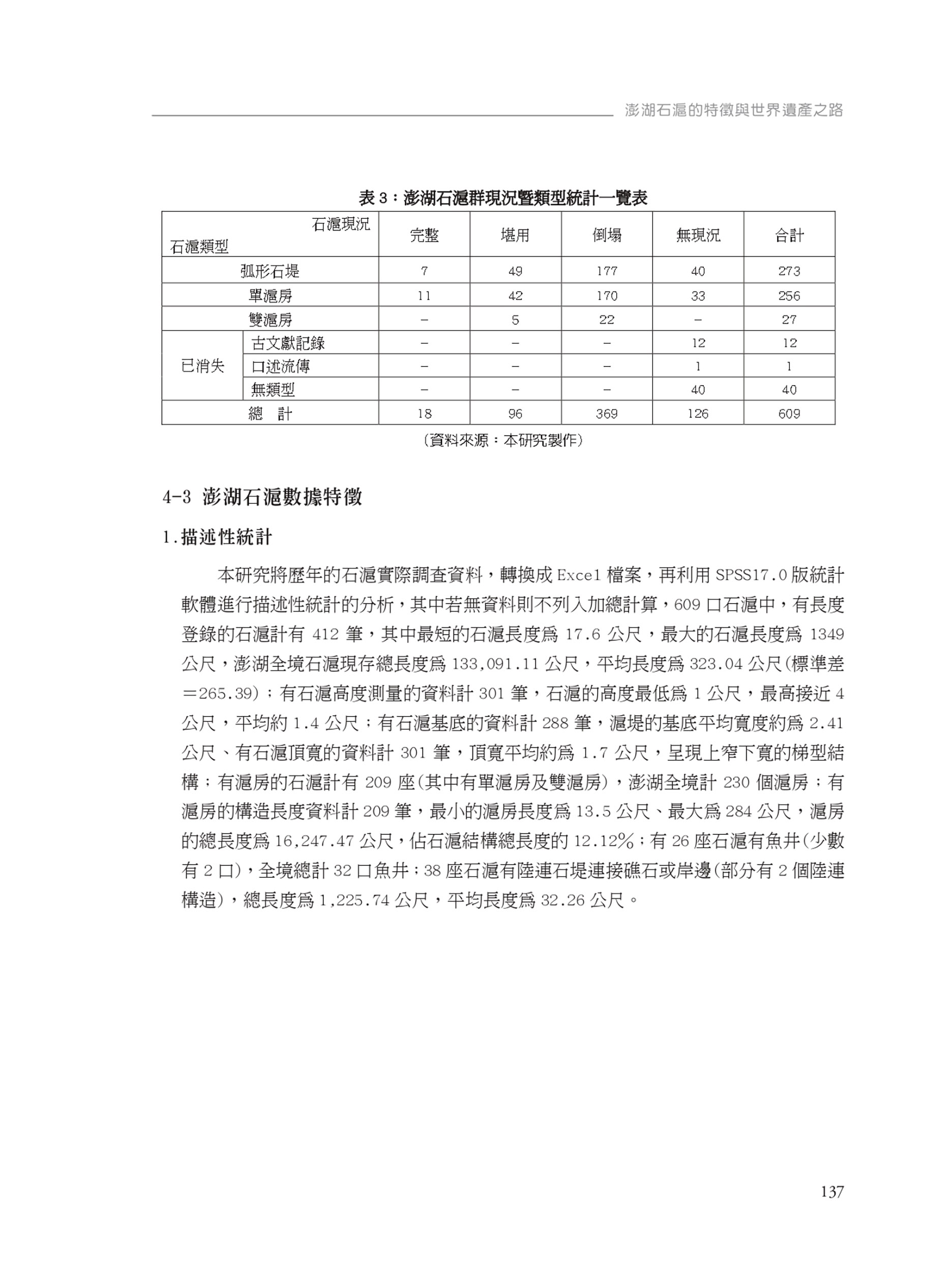

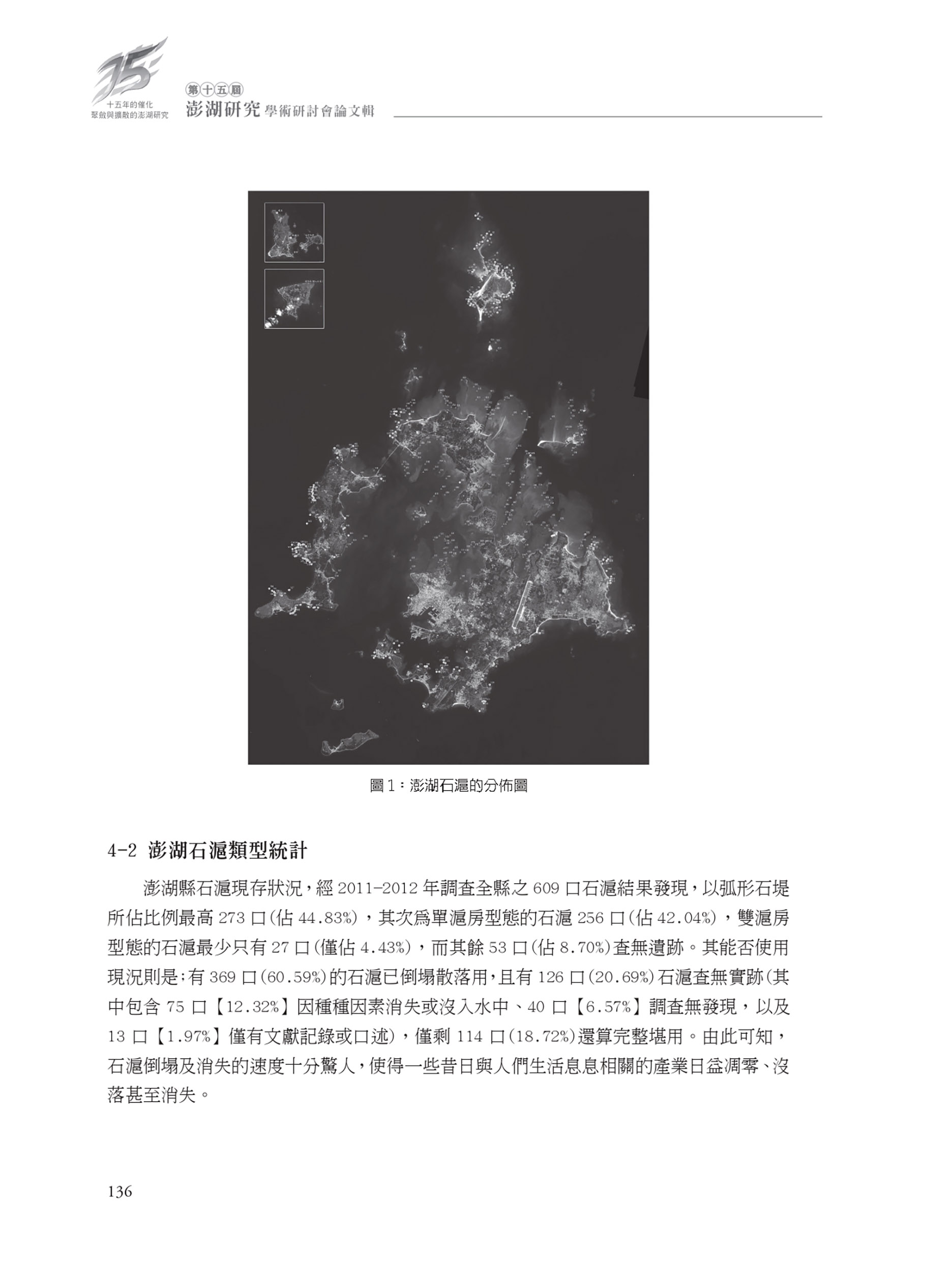

澎湖石滬文化的發展至少已有300年以上歷史,堪稱為人類漁業文明的活化石,文化部於2009年將澎湖石滬群列為台灣世界遺產的18個潛力點之一。本研究利用「次級資料」,包含「臺灣總督府檔案石滬免許(約1913年~1914年)」、「澎湖縣政府農漁局日據原始漁場圖(約1938年~1939年)」及歷年調查紀錄,結合現場「深度訪談」以及「滬口普查」等方式進行研究。研究發現澎湖石滬興建具有幾項共同特徵:1.石滬形式的複雜度、長度與臨岸距離、水深呈高度相關;2.石滬集漁(滬房)的位置與潮流動態有高度的相關;3.石滬位址受到地形環境與動態潮流的影響恐更甚於地方社會與文化因素,亦即澎湖石滬為當地住民與自然環境相互調適下的重要文化襲產。

澎湖石滬的建造環境(結構形式與潮間帶)、形式、場所、建築群、景觀、工法傳承、文化信仰、管理制度上具備歷史、美學、民族學或人類學上傑出的普世價值,同時符合自然遺產、文化遺產、文化景觀、非物質文化遺產等眾多要件。建議將澎湖住民的環境特徵、人與環境的調適、人與產業的對應、人與人間的管理分工,以亞洲的巨石文化的說帖,進行相關的研究與推廣工作,則未來登錄世界遺產之路,將可以預期。