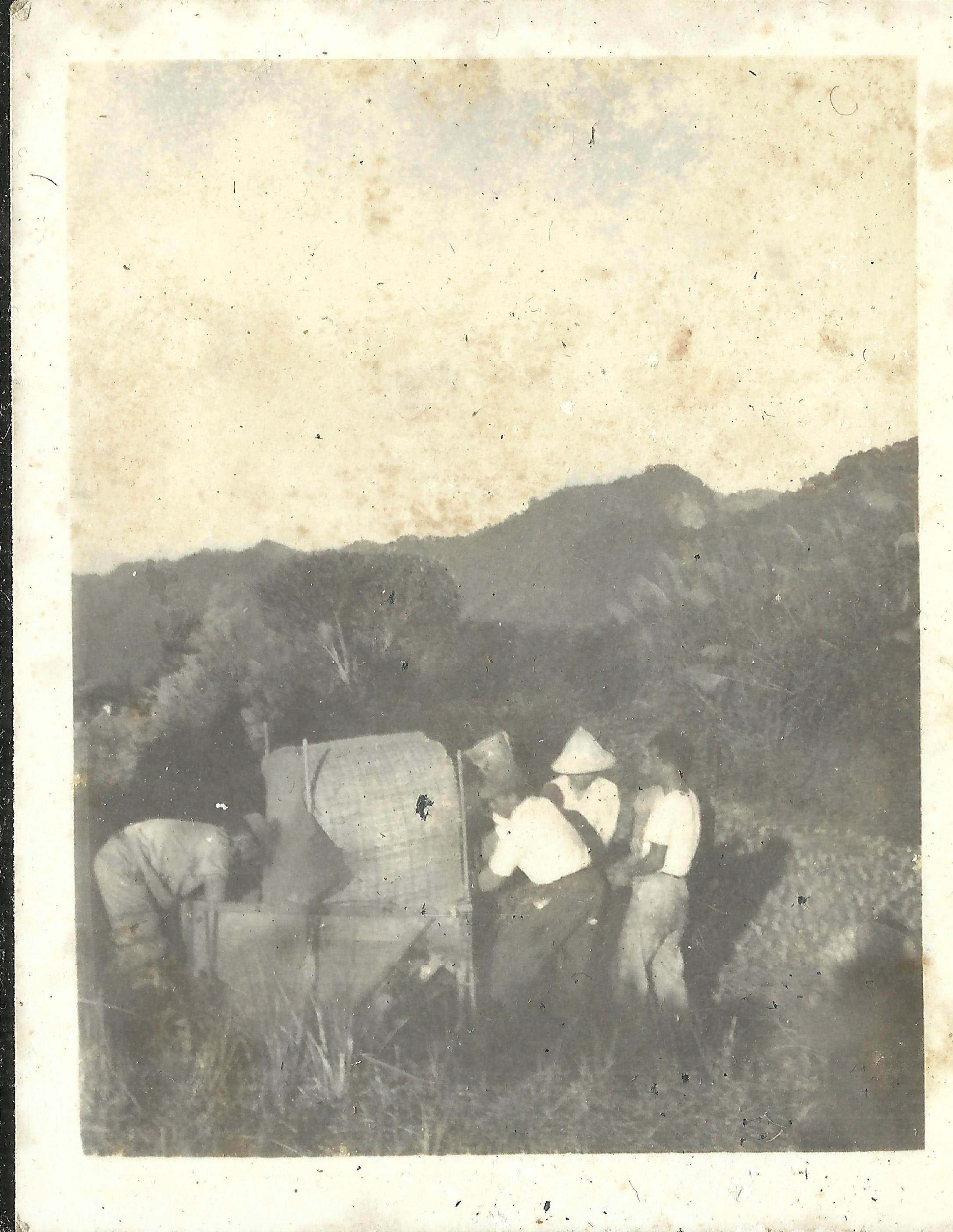

本照片由日文德提供,拍攝時間為1960年代(民國50年代),地點為南庄蓬萊大湳頂日家。

根據日文德口述,以前大湳頂的稻田收割時,左右鄰舍都會來換工,照片中即為傳統用腳踩的脫穀機。

根據新北市客家數位館的資料,打穀機的前身是「斛桶」或「粟桶」,是稻子成熟收割後,將穀子打下來的工具。日據時期改進用腳踏式的打穀機,又稱脫穀機,用腳踏轉動齒輪,帶動脫穀滾桶,把稻子割下。滾桶上嵌有鐵絲製成的凸起齒牙,稻與滾桶接觸,稻穗上的稻穀就從穗上脫落,掉到脫殼機後方的倉中。農人從倉中將穀子裝入麻袋,再用牛車運回家中,在自家門前的稻埕上曬乾。

腳踏式的打穀機,呈長方形,前端為腳踏式的脫穀機,後面接方形穀倉,存放脫下來的穀子。今日已不用人工,而裝上發電機,用動力來轉動滾桶。但更進步的則用收割車收割稻子,脫穀一貫作業,已機械化了。 (https://www.hakka-digital.ntpc.gov.tw/files/15-1003-3598,c141-1.php)

南庄事件之後,日阿拐派下五大房子孫,從蓬萊村紅毛館移往大湳神社一帶開墾,之後在此開枝散葉。