【歷史背景】彩虹橋之外,另一條不具車行功能的橋樑是成美長壽橋,它與成美橋平行,是一座只供人行的橋樑,原位置在今新明路四五一巷底,在彩虹橋未完工之前,是溝通內湖新明街居民與松山饒河夜市、松山車站間的主要通道。民國三十七年(1948)二月竣工,命名「長壽橋」,正式開放通行。直至民國五十六年(1967)臺北市改制為直轄市後,又更名為「成美吊橋」。詩中將長壽吊橋落成通行之盛況,栩栩如生描繪出來,使後人讀其詩而當時情景歷歷在目。又將落成日期時間亦表於其中,未嘗不是珍貴史料。

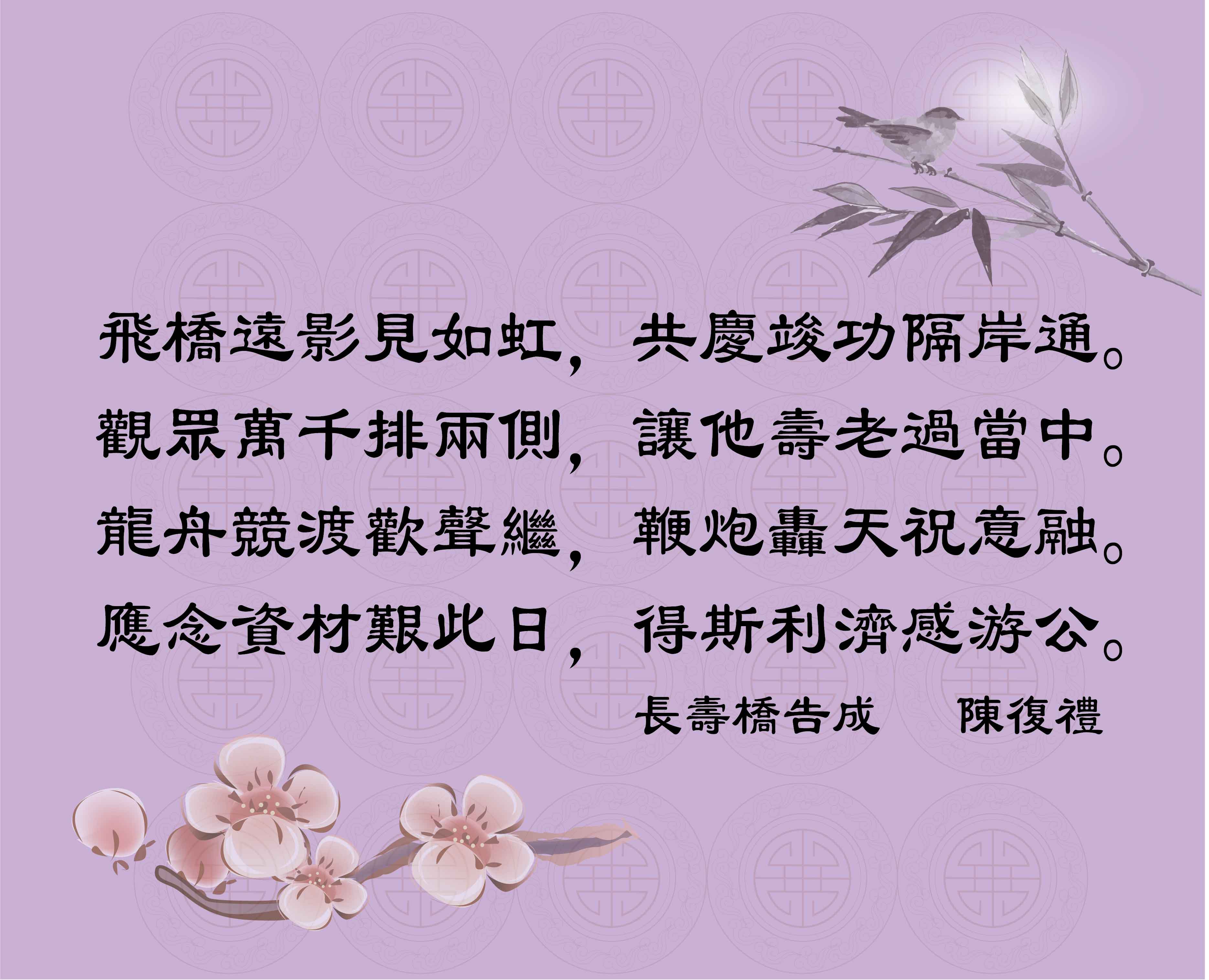

【題解】民國三十七年長壽吊橋慶成,該橋連接南港區與內湖區,早期為聯絡松山、南港、內湖三地的之主要橋梁。詩作見《松山地區之古老詩社——松社》頁二二一。

【作者】陳復禮(1880—1960)字克恭,松山人。日據時為松山礦業鉅子。曾任華南銀行事務員、錫口公學校學務委員、松山庄協議會員、松山區長。創復記產業合資會社、松山農會、舊埤炭礦等。與鄉紳陳茂松、張木、黃石養等創辦松社,任社長,並獨資捐獻松山圖書館等。

【注釋】飛橋:架設於高空的橋梁。《後漢書‧西域傳‧大秦》:「又言『有飛橋數百里,可度海北』。」唐‧張旭〈桃花溪〉:「隱隱飛橋隔野煙,石磯西畔問漁船。桃花盡日隨流水,洞在清溪何處邊。」

【譯文】高懸在河面上的索橋像彩虹一樣,為了慶祝完工通行,高高興興地舉辦竣工典禮。無數的觀眾聚集在河岸兩邊,禮讓那鄉中的耆老緩緩通過。河面上進行龍舟比賽,用震耳欲聾的鞭炮聲來慶祝吊橋的完成。在物資缺乏的今天,之所以能夠順利完工,最應感念的是市長游彌堅先生。