【歷史背景】大正九年(1920),日人改「錫口」為「松山」,設松山庄,隸屬臺北州、七星郡。一般來說,松科植物在北緯40-60度間,或高海拔的地方較為常見。松山位於臺北盆地,既不是山,也不可能有松樹。「松山」的由來一說是因為當地風景和四國的松山相似,松山原為日式地名,其發音為日語之「Matsuyama」,在日治時期對外音譯均採用之,如松山飛行場稱作「Matsuyama Airdrome」。

臺灣鐵路在錫口設站,初期僅是一個簡易的售票房。日據大正九年(1920),大加納錫口街改名為臺北州七星郡松山庄,「錫口站」也更名作「松山驛」,並改以檜木擴大重建站房。臺灣光復後,「松山驛」再度更名為「松山車站」,初期鐵道行駛的大部分是普通車及平快車,隨經濟發展,旅客漸漸增多,每日平均出入旅次約4、5千人,於民國四十四年(1955)升為二等甲車站。松山車站在民國七十六年(1987)升格為一等車站,取代臺北站為縱貫線南向下行旅客列車之始發站,這可以說是松山站最鼎盛的時期。

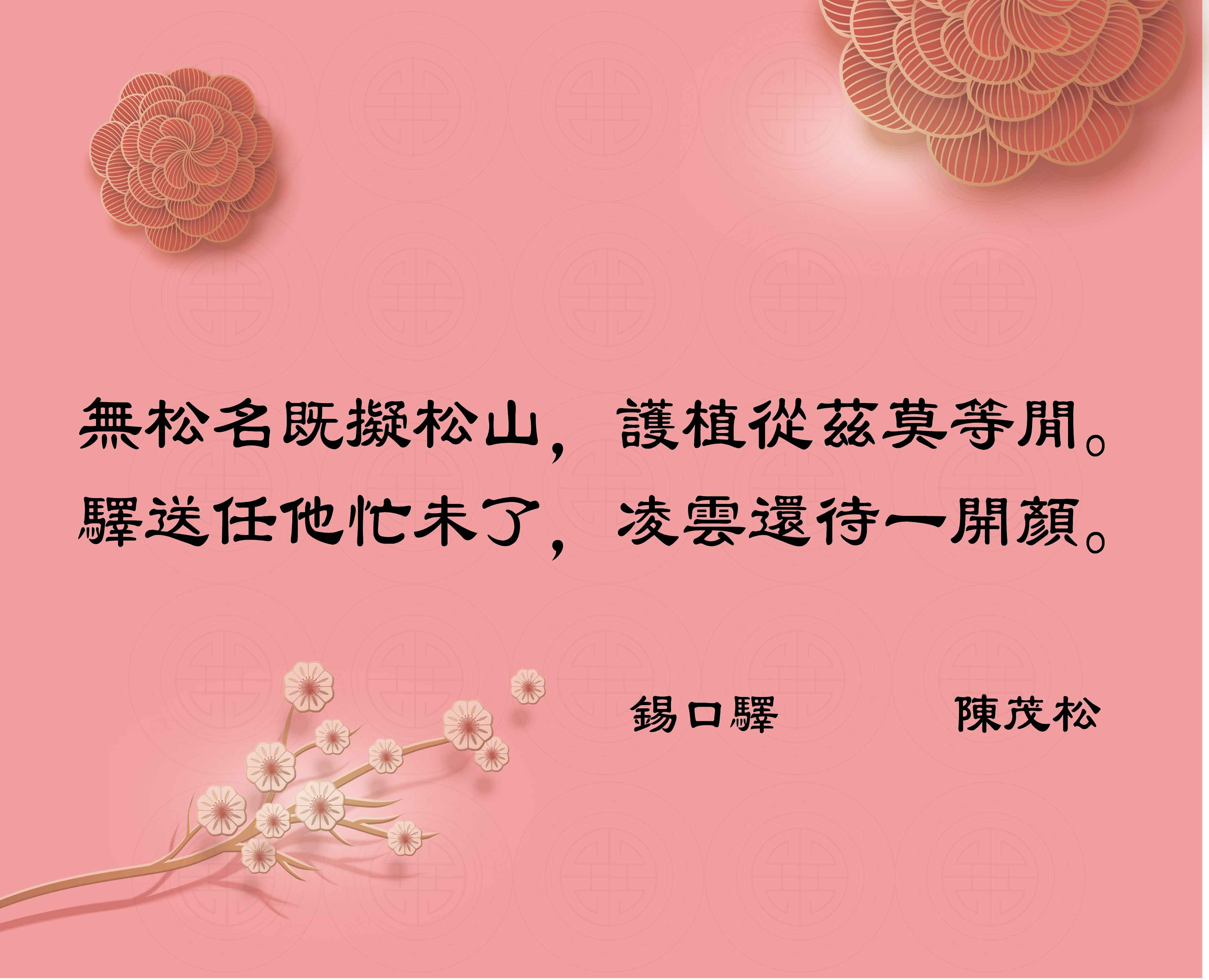

【題解】詩作見日昭和九年(民國二十三年,1934)一月十五日《詩報》七十四號九版及《松山地區之古老詩社——松社》頁一五九。原作〈錫口驛〉。

【作者】陳茂松(1887—1950)原名媽力,以字行,號友鶴(一字「誘鶴」)。乙未割臺,日人強徵為錫口區長。在任八年,深慮斯文湮沒,百計弘揚,與陳克恭、莊友蘭等籌組松社。媽力博學嗜古,為詩為文,均出於性情志趣,《友鶴集》雖僅數十頁,然皆以幽巖邃谷,碧沼清流,草樹蒙蘢,禽魚飛鳥為吟唱對象。惜因謄寫油印,內頁紙張粗劣,不易保存。

【譯文】看不到松樹,卻命名為松山,(對日本當局草率的擅改地名提出嘲諷)既然已經成為事實,即應勤加護植(栽種培護)。難得的是驛站及鐵路的功能,主要在疏運及送迎旅客,期待松山的前景如同松樹凌雲一樣,這是全體區民共同的願望及高興的事。