跳到主要內容區塊

:::

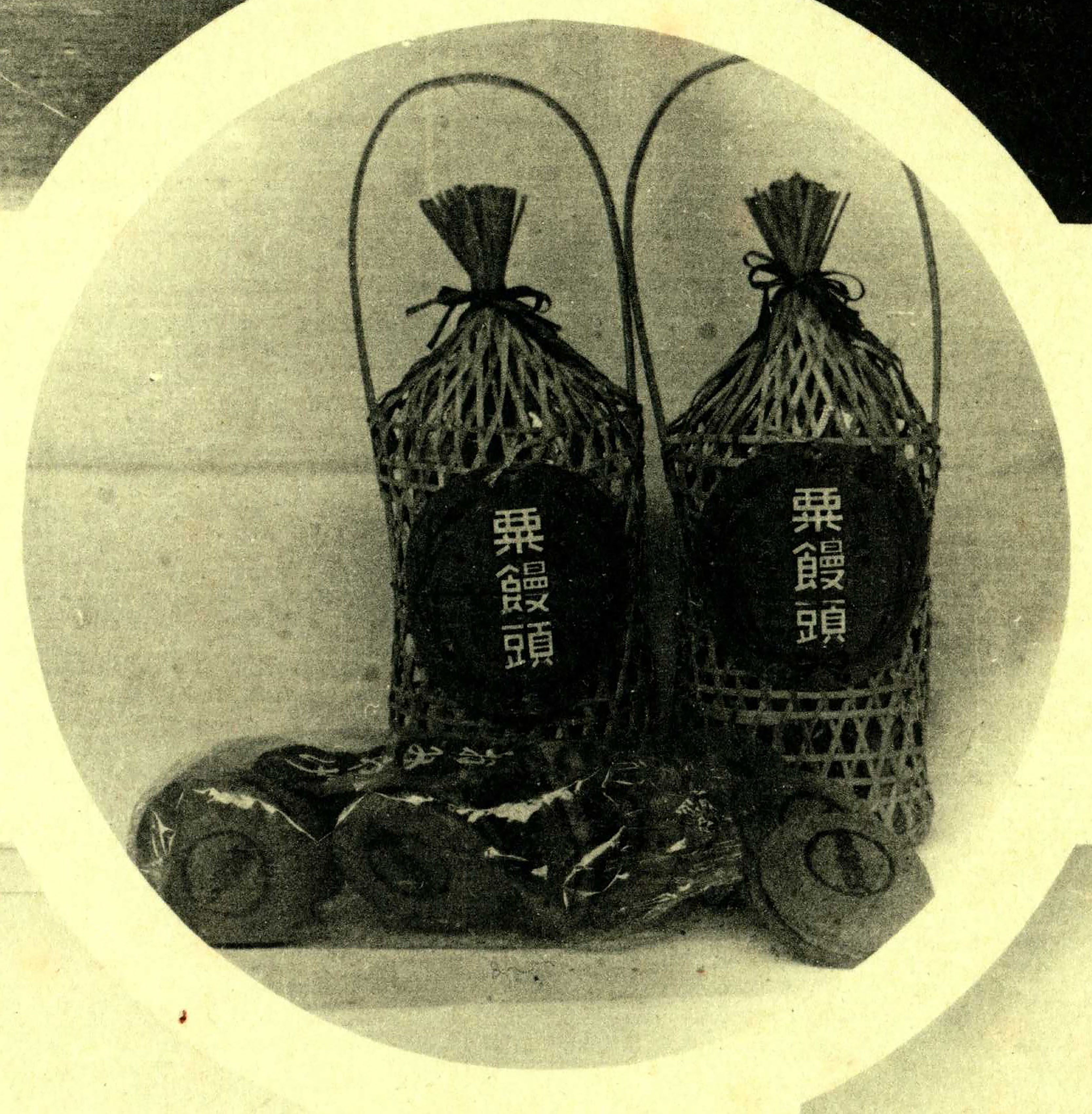

臺東土產:粟饅頭

早期的粟饅頭有個故事,據說在文政元年(1818年)6月15日,日本的柳津發生了一場大火,在那場大火中蒙扎寺前的寺廟均被燒毀。到了文政12年(1829年)時其本堂再建成時,當時的喝岩和尚便許願「期望不會再發生一樣的事情」,且將多生產之小米做成饅頭用以奉納。而粟饅頭的製作是將麵團與柿子和糯米混合在一個模具中後,將其放在鍋中以水蒸氣蒸成。其顏色是呈現小米的黃色,同時,其能製成之特徵在於小米能夠被壓碎且具有黏性。不過,因其較為傳統之製作方法,使得粟饅頭的保質期較為短期,大致兩天的時間便會變硬,若要長期保存,便得需要將其冷凍起來。圖為當時臺東的名產,粟饅頭。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 撰寫者吳緯俊

- 創作者毛利之俊

- 時間資訊出版日期1933/04/10

- 媒體類型圖書及手冊

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。