跳到主要內容區塊

:::

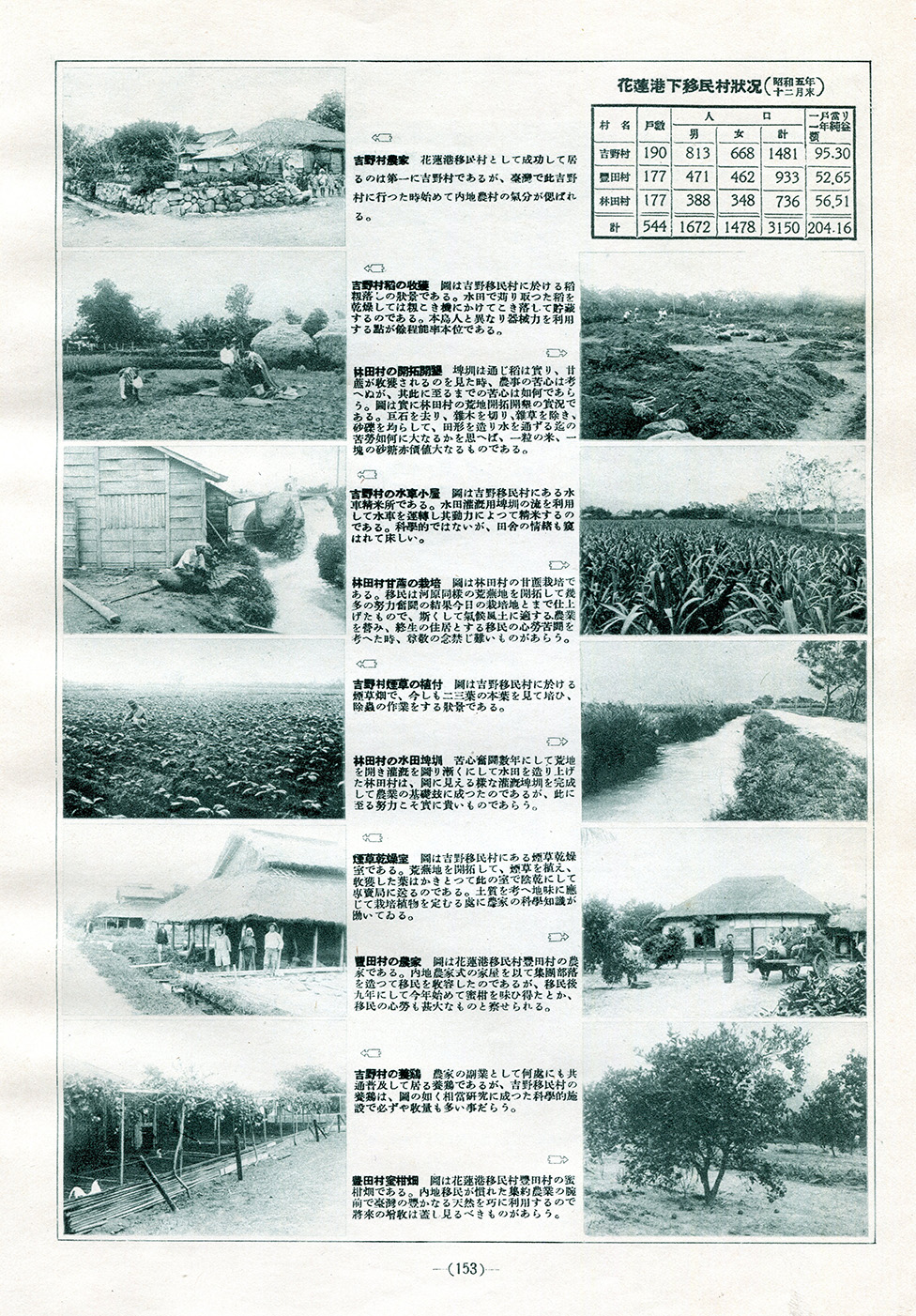

吉野村稻米的收穫

吉野移民村為日治時期臺灣第一個官營移民村,設立於原先奇萊平原上阿美族的七腳川社之土地,在此劃上棋盤狀的道路,明治43年(1910年)吉野村開村。由於臺灣原生的在來米米形較長、較不黏,因此明治40年(1907)總督府農事試驗場委託當時臺北廳農會在士林及板橋兩地試種黏性較高、改良後的日本稻種「蓬萊米」,成功的結穗出產。然而,吉野村於大正2年(1913)就經由日人肥後熊本與青木繁從日本國內引入日本稻種,6年後種植成功,因此將此米稱為「青木米」又稱為「吉野一號米」。後因要將該米進貢給天皇,而有「天皇米」的稱號。故此,吉野成為當時東臺灣重要的稻米產出地。另外,吉野地區水田的水源為明治45年(1912)動工的吉野圳,於隔年12月底完工,引進木瓜溪水源,能夠灌溉955公頃之土地。《臺灣紹介最新寫真集》一書收錄了大量日治時期臺灣各地豐富的歷史照片,並以主題分類的方式呈現,包括:通信交通、銅像紀念碑、史蹟名勝、農業、工業、林業、商業等…。此書發行於昭和6年(1931)6月28日,由勝山寫真館勝山吉作編輯發行。本計畫鼓勵共創共用,然使用時請尊重原創者文字本意。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 撰寫者曾乙正

- 創作者勝山吉作

- 時間資訊出版日期1931/06/28

- 媒體類型圖書及手冊

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。