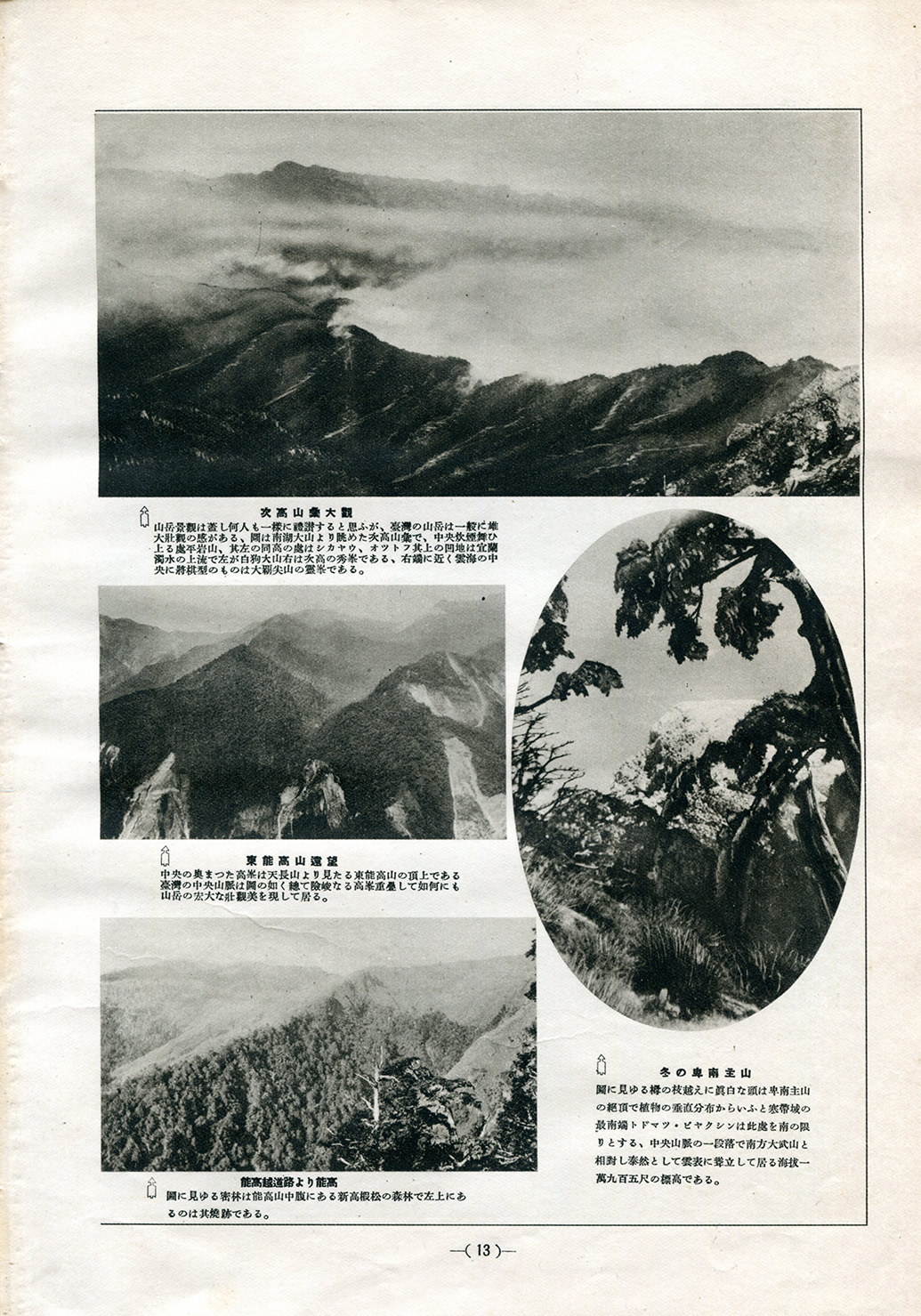

「能高越嶺道」橫跨能高與奇萊山系間的中央山脈東西兩側,西起南投縣仁愛鄉屯原登山口,沿著塔羅溪上行、越過中央山脈能高鞍部後向下緣的木瓜溪抵達花蓮縣銅門,全長約83公里。本照片中可見能高山山腰上茂密的新高椵松林,左上處有火災的殘跡。

古道是早期泰雅族、賽德克、太魯閣族等原住民族往來埔里與花蓮交通貿易的路徑,最早由賽德克族巴雷巴奧群開發,他們狩獵途中發現臺灣東部曠野居地,於是遷徙定居繁衍。

大正3年(1914)太魯閣戰役爆發,古道成為日本人進攻的主要路線。大正6年(1917)日本人正式興築警備道,闢建了能高越嶺道,並設立5個駐在所(屯原、尾上、能高、東能高、坂邊),隔年完成後命名為「初音奇萊橫斷道路」為能高越嶺道東段舊路。大正14年(1925)因為原道路海拔太高冬季常積雪難行,於是日本人又重新興建越嶺道全線,成為現在的能高越嶺道之基礎。

民國39年(1950)臺電公司進行拓建,架設了127座巨型鐵塔,並在每隔10公里的地點建立保線所,當時被譽為「電力的萬里長城」,並立有「光被八表」碑以為紀念。現在每逢假日,登山客絡繹不絕,是熱門的百岳之一。

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。