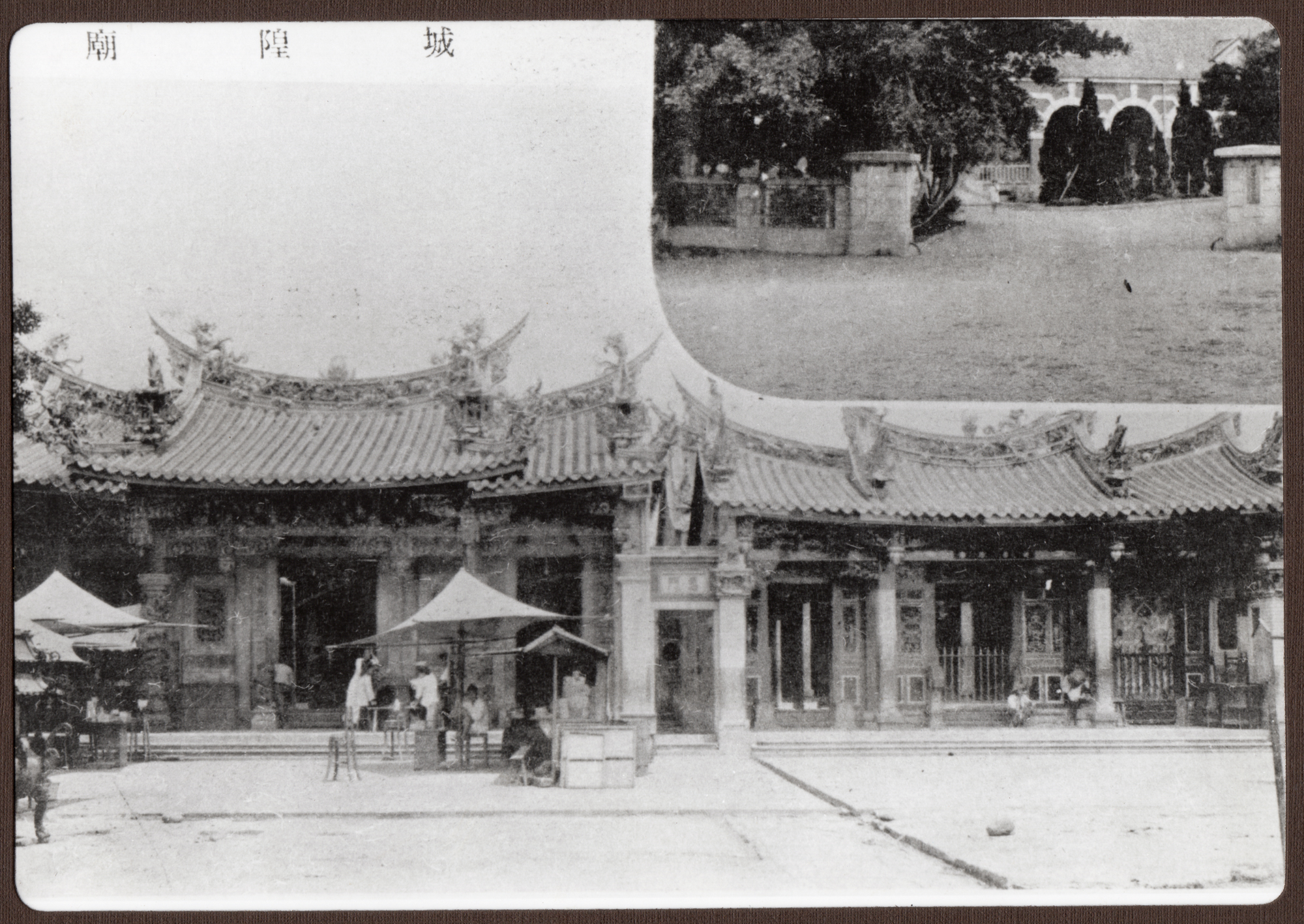

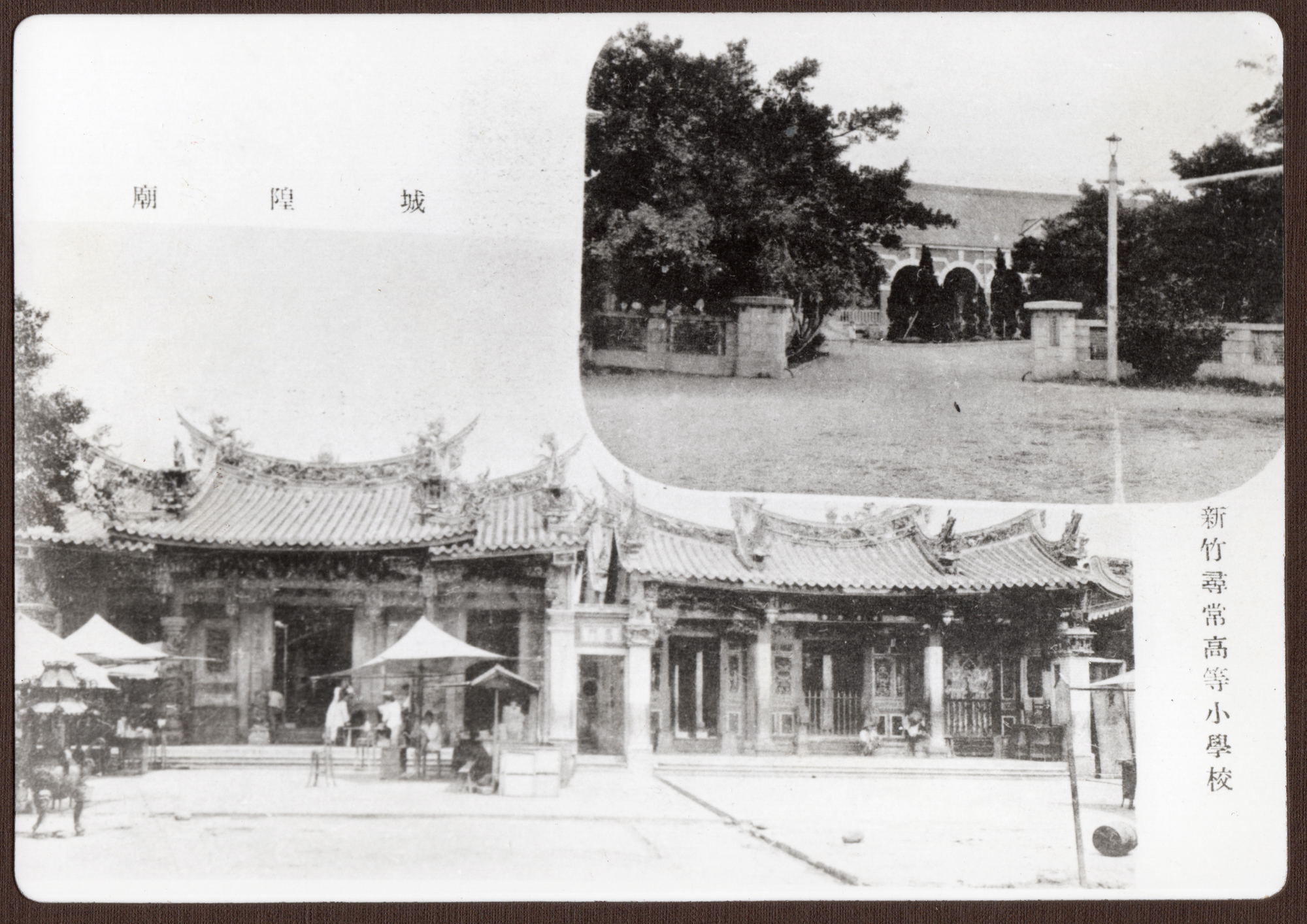

城隍廟

本圖出自《新竹市大觀》,第一○頁。照片為大正15年(1926)重建後的新竹城隍廟。

新竹城隍廟創建於乾隆13年(1748),為淡水廳同知曾日瑛倡建,土地由王世傑族人捐獻,列入官祀。嘉慶8年(1803)同知胡應魁於西畔增建觀音亭(今法蓮寺)。道光8年(1828)同知李慎彝、道光30年同知黃開基曾重修城隍廟。[1]光緒5年(1879)設臺北府,原稱「顯祐伯」的縣城隍,配合改制升格為府城隍「綏靖侯」。不晚於光緒15年(1889),城隍爺已進封為「威靈公」、「新竹縣都城隍」,成為臺灣唯一的都城隍廟。[2]

大正13至15年(1924-1926)由鄭肇基發起重修城隍廟,建立新式會堂。[3]城隍廟、法蓮寺與護室三者並列,形成較寬闊的正立面與連續的廟埕。現存多數的前殿牆堵石雕為此時期修建,大門上方的八卦藻井為泉州惠安大木匠師王益順作品,龍柱為臺北名匠辛阿救作品。民國74年(1985)公告為古蹟。[4]

[1] 潘國正撰,張永堂總纂,《新竹市志卷首下》(新竹:新竹市政府,1999),頁136、140、144、148、183。

[2] 新竹都城隍廟,文化部文化資產局國家文化資產網,https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/monument/19850819000003,2019年7月30日瀏覽。

[3] 〈新竹特訊/城隍廟大修繕〉,《臺灣日日新報》,1924年9月4日,4版。

[4] 新竹都城隍廟,文化部文化資產局國家文化資產網,https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/monument/19850819000003,2019年7月30日瀏覽。新竹都城隍廟,http://www.weiling.org.tw/xContents/MainMenuAnnals04,2019年7月30日瀏覽。