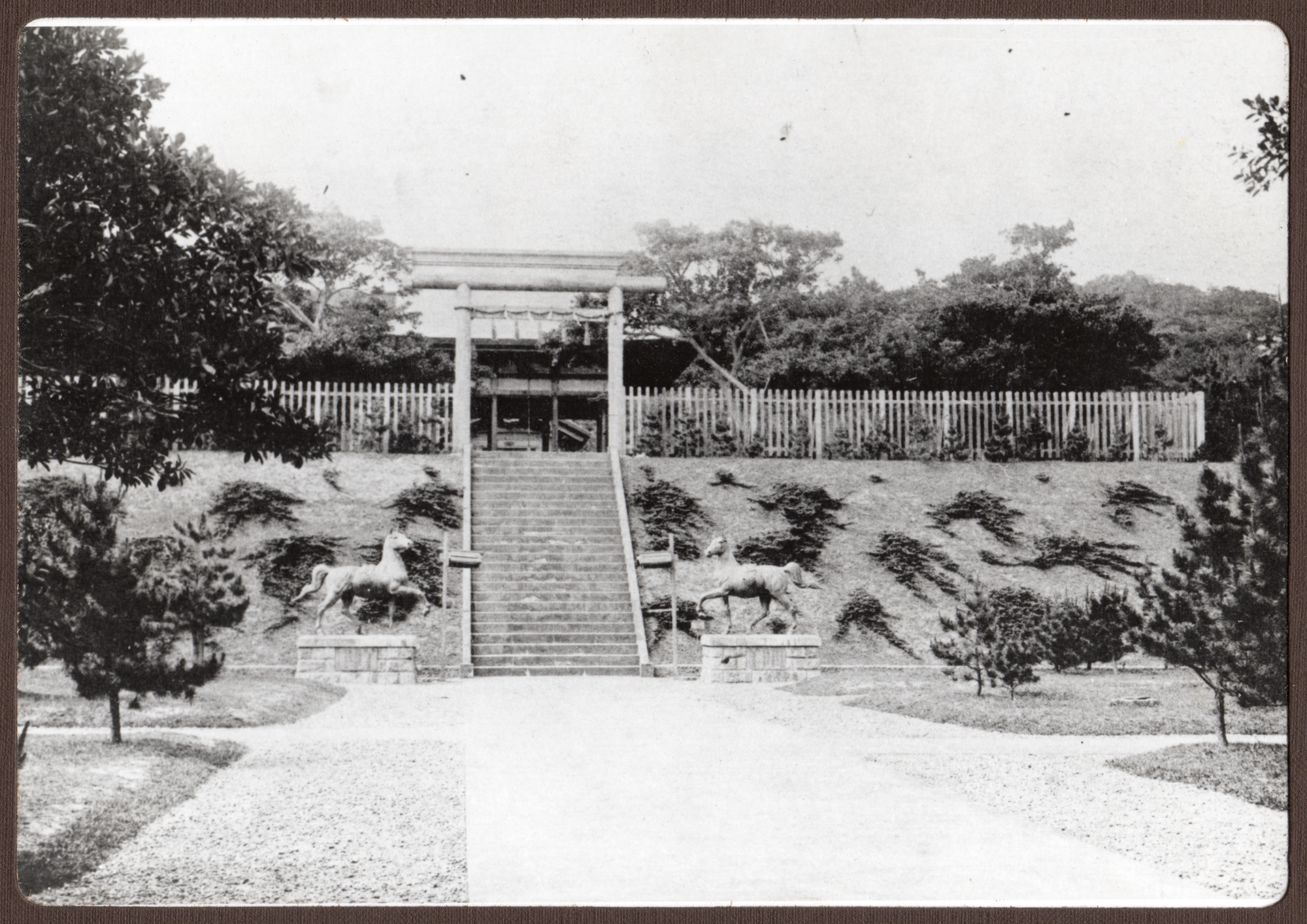

新竹神社

本圖出自《新竹市大觀》,第一頁。照片為第二代新竹神社。 新竹神社的興建計畫始於大正4年(1915)新竹廳長三村三平,[1]由大正5年繼任廳長的高山仰執行。主祀乙未戰爭逝世的北白川宮能久親王,神社選址在能久親王曾紮營過的「御遺跡地」牛埔山。[2]第一代新竹神社由時任臺灣總督府技師的森山松之助設計,[3]大正6年動工,大正7年完工,[4]包含神明造本殿、幣殿、拜殿、社務所、手水舍;[5]大正9年社格列為「縣社」。[6] 1930年代因應皇民化運動,再加上神社建築的修繕需求、參拜人數日增、周遭交通問題等,為擴大新竹神社的規模,因而有第二代新竹神社。由新竹州技師手島誠吾、蓧崎善一設計,昭和1 3年(1938)動工,昭和15年完工,[7]包含流造本殿、祝詞舍、拜殿、神饌所、祭器庫、神門及迴廊、社庫、神樂殿、社務所及齋館、繪馬殿、三座鳥居等;[8]昭和17年社格升為「國幣小社」。[9] 戰後,由警備總部新竹分隊、新竹市團管部進駐使用,轉作為軍事機關;民國81年(1992)因應非法入境的大陸人民收容問題,作為新竹收容所,俗稱「靖廬」;民國107年10月裁撤。「新竹神社殘蹟及其附屬建築」於民國90年被公告為古蹟,目前僅存石砌的底座、石欄杆、社務所、神樂殿,社務所為臺灣所存規模最大,石燈籠、手水舍等則被移至靈隱寺。[10] |

[1] 〈新竹神社建立 御大典人を紀念し〉,《臺灣日日新報》,1915年8月28日,2版。

[2] 〈新竹神社許可 位地は牛埔山上〉,《臺灣日日新報》,1916年9月30日,7版。

[3] 〈地方近事 新竹 新竹神社竣成期〉,《臺灣日日新報》,1917年9月5日,3版。黃俊銘等,《市定古蹟新竹神社調查研究暨修復計劃》(新竹:新竹市政府,2003),頁37。

[4] 〈新竹神社地鎮祭〉,《臺灣日日新報》,1917年9月25日,2版。〈神社鎮座式〉,《臺灣日日新報》,1918年10月22日,7版。

[5] 黃俊銘等,《市定古蹟新竹神社調查研究暨修復計劃》(新竹:新竹市政府,2003),頁49。

[6] 〈新竹神社縣社ニ加列ノ件〉,《臺灣總督府府報》,1920年3月4日,頁4。

[7] 黃俊銘等,《市定古蹟新竹神社調查研究暨修復計劃》(新竹:新竹市政府,2003),頁41。

[8] 黃俊銘等,《市定古蹟新竹神社調查研究暨修復計劃》(新竹:新竹市政府,2003),頁72-92。

[9] 〈縣社新竹神社國幣小社ニ列格ノ件〉,《臺灣總督府府報》,1942年12月16日,頁54。

[10] 新竹神社殘蹟及其附屬建築,文化部文化資產局國家文化資產網,https://nchdb.boch.gov.tw/assets/overview/monument/20010531000002,2019年7月3日瀏覽。