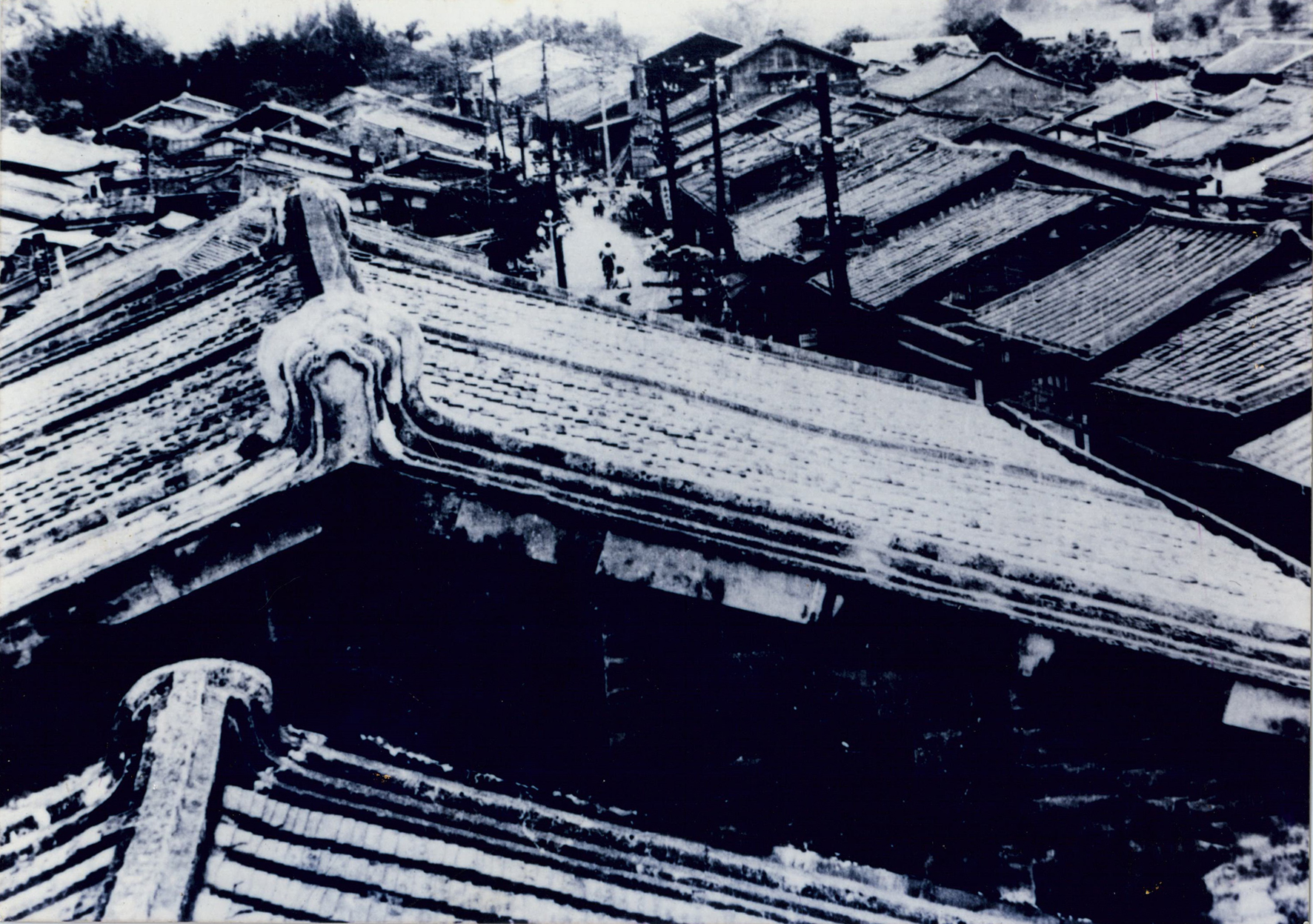

臺灣光復初期更名為東門路的舊竹仔街還是簡陋狹窄的木造街屋,磚砌騎樓,木製電桿橫在馬路上,5米道路無法會車,為朝琴路造街史留下珍貴紀錄。據傳清朝道光年間,鹽水港治安敗壞,港鎮在此際設下四城門。鹽水因此有東門路、西門路、南門路與北門路路名。東門城在今日朝琴路上,朝琴路舊名竹仔街,光復後改稱東門路。在舊街的蛻變中,竹仔街的造街運動被視為鹽水港在光復之後的一大盛事。1950年間,鹽水鎮長郭清泉先生任內,當時的省議長黃朝琴先生主導竹仔街拆除重建工程,也因此,舊街通得以從原有的6公尺窄小道路和傳統三進式街屋建築一舉拓寬為現有的15米大道,兩旁店鋪和民宅也都整體改建成為當時號稱全臺灣第一批的外國風格國民住宅,並且還開創了住宅貸款先例。

跳到主要內容區塊

:::

鳥瞰舊鹽水竹仔街

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 取得對象捐贈者

- 取得方式老照片捐贈計畫入選照片

- 撰寫者文字-謝玲玉

- 創作者提供-蔡國軒.林明堃

- 時間資訊拍攝時間1960登入日期2019/11/28

- 媒體類型照片

- 尺寸寬12.7*高9cm

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。