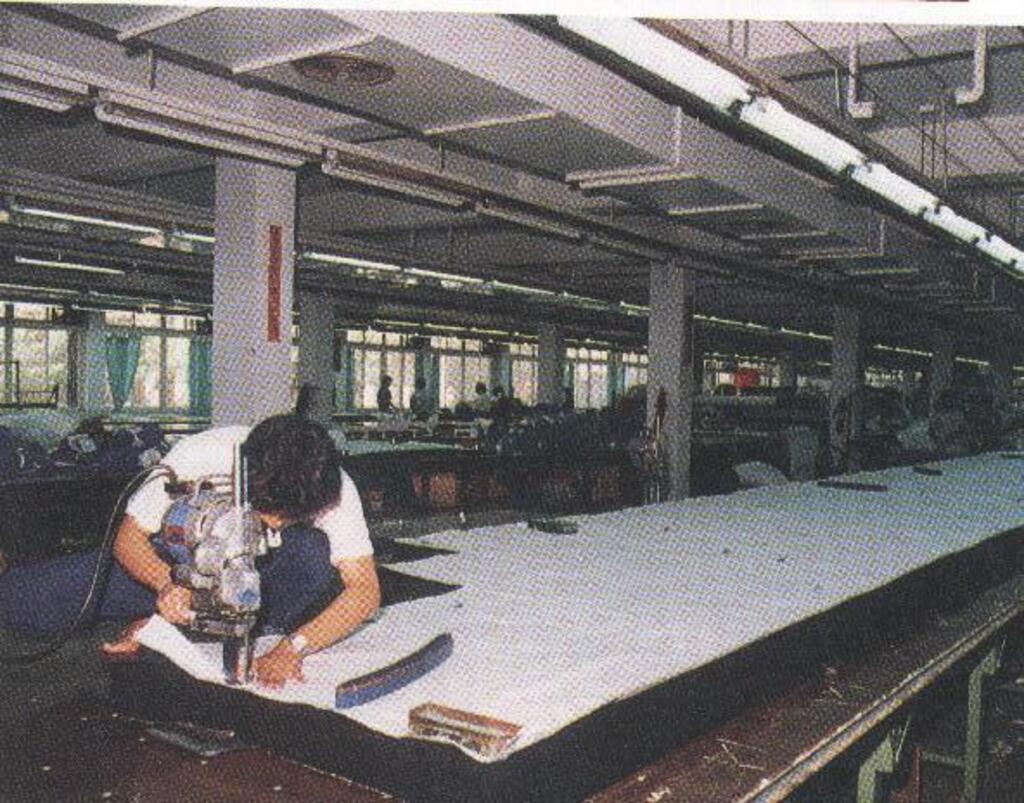

圖中紡員工裁切成片片相連。在三重比中紡更歷史悠久的紡織老大哥有前門牌和華南紡織廠兩家,重新路「前門牌」大概在民國36年(1947)開始,中央南路還有華南紗廠,民國38年(1949)落成的福德南路中興紡織廠是第三個小工廠,初成立時員工只有2、30人,土地廠房只有60坪,很小,都是平房,直到民國52年(1963)擴展做成衣外銷,因福德南路的廠房不夠大,就遷到二重光復路二段頂崁工業區從事成衣外銷。民國57年(1968)開始中紡的外銷金額從美金17588美金,到民國87年(1998)突飛猛進到22億美金,替國家爭取不少外匯,連那時台灣最熱門的香蕉出口的外匯也沒那麼多。由於以大陸撤退來台的「山東幫」紡織業集團資金較為雄厚,工廠規模很大,亦曾被視為「山東幫」的集團之一的中紡工廠員工曾多達3、4千人,帶動了三重機械製造業的發展。在三重立業,名揚海內、外後,中紡亦在社會公益慈善回饋地方,加強兒童福利工作,民國66年(1977)在三重市光復路成立了「光復兒童幼稚園、托兒所」,並特別對清寒貧苦兒童減免學費,受益的三重學童眾多。

中興紡織在民國62年(1973)時開發「宜而爽」新產品,民國74年(1985)設立中興百貨成立,成為了領先台灣時尚的指標。之後,藉著勞力充足與工資低廉,成衣業成為台灣重要外銷產業之一,民國62年(1973)以後,台灣與香港、義大利、韓國同為世界四大紡織品出口國,成衣業為台灣賺進了大量外匯,也製造許多工作機會,據統計,光是在民國64年(1975)台灣的紡織業已佔就業市場人力的四分之一強,而中興紡織就是當時紡織業的領導者,中紡的鮑老板更有先後連任台灣區針織公會理事長27年的紀錄!鮑朝橒先生與中興紡織的成功,稱得上是大、小工廠充斥的三重工業史上的一頁奇觀。