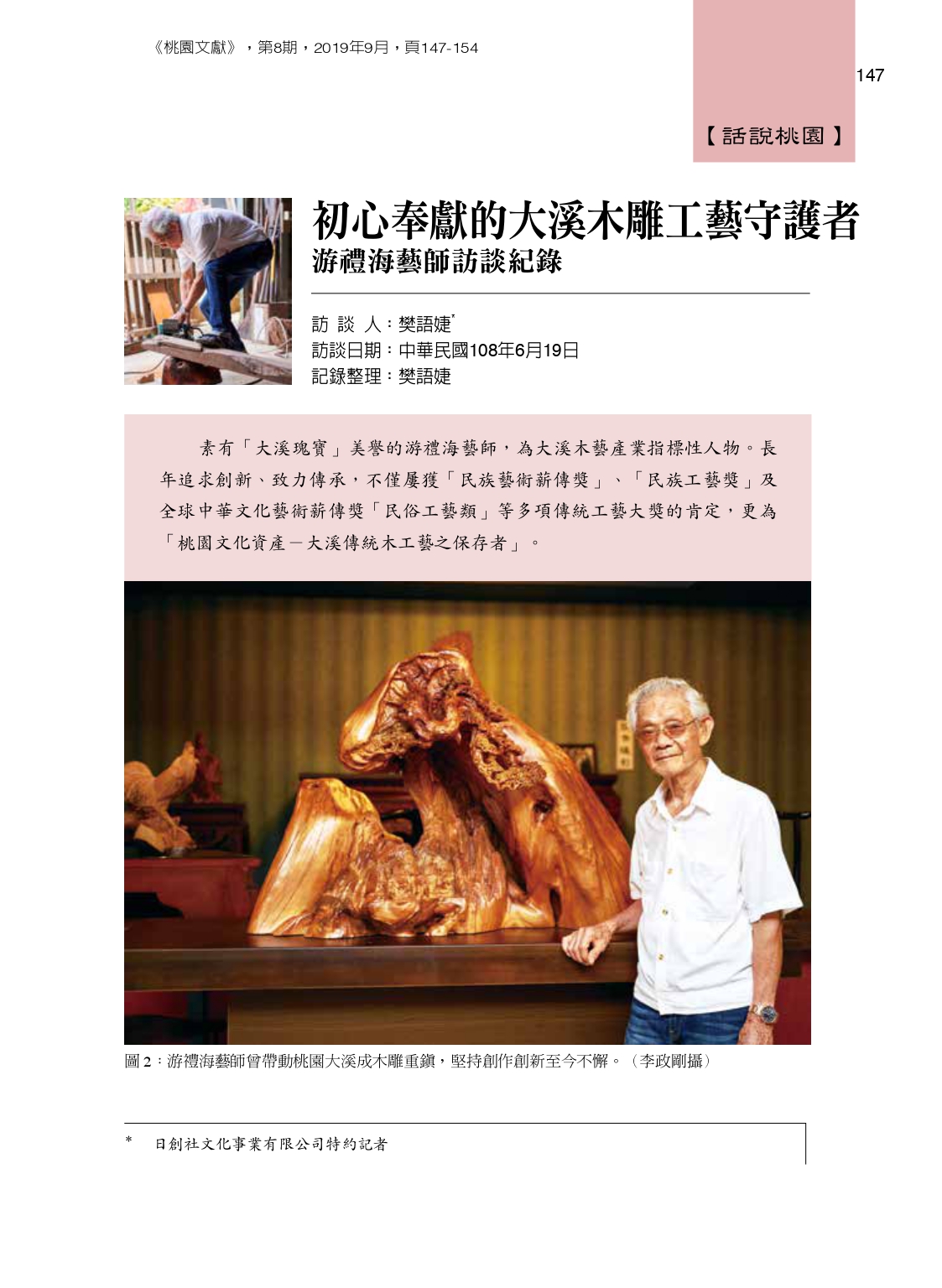

文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第8期「文化資產」:游禮海,1933年生,家境並不寬裕。在就讀小學時因為二戰而無法正常上課。他的觀念是手藝更勝田地,在15歲後他就拜師在黃全藝門下學藝,他說在師門下學藝只學一套是沒有用的,必須要青出於藍。早期台灣的家具只講求實用而不講美感,他突破這一觀念,持續創新,使大溪的家具不僅耐用且美觀。

在改變與創新之間,他選擇導入不同的文化元素,如日本文化、美國文化,這種文化觀影響了他的作品,後期又將美國的西洋文化與中國文化合併,再改為具有台灣文化的家具。

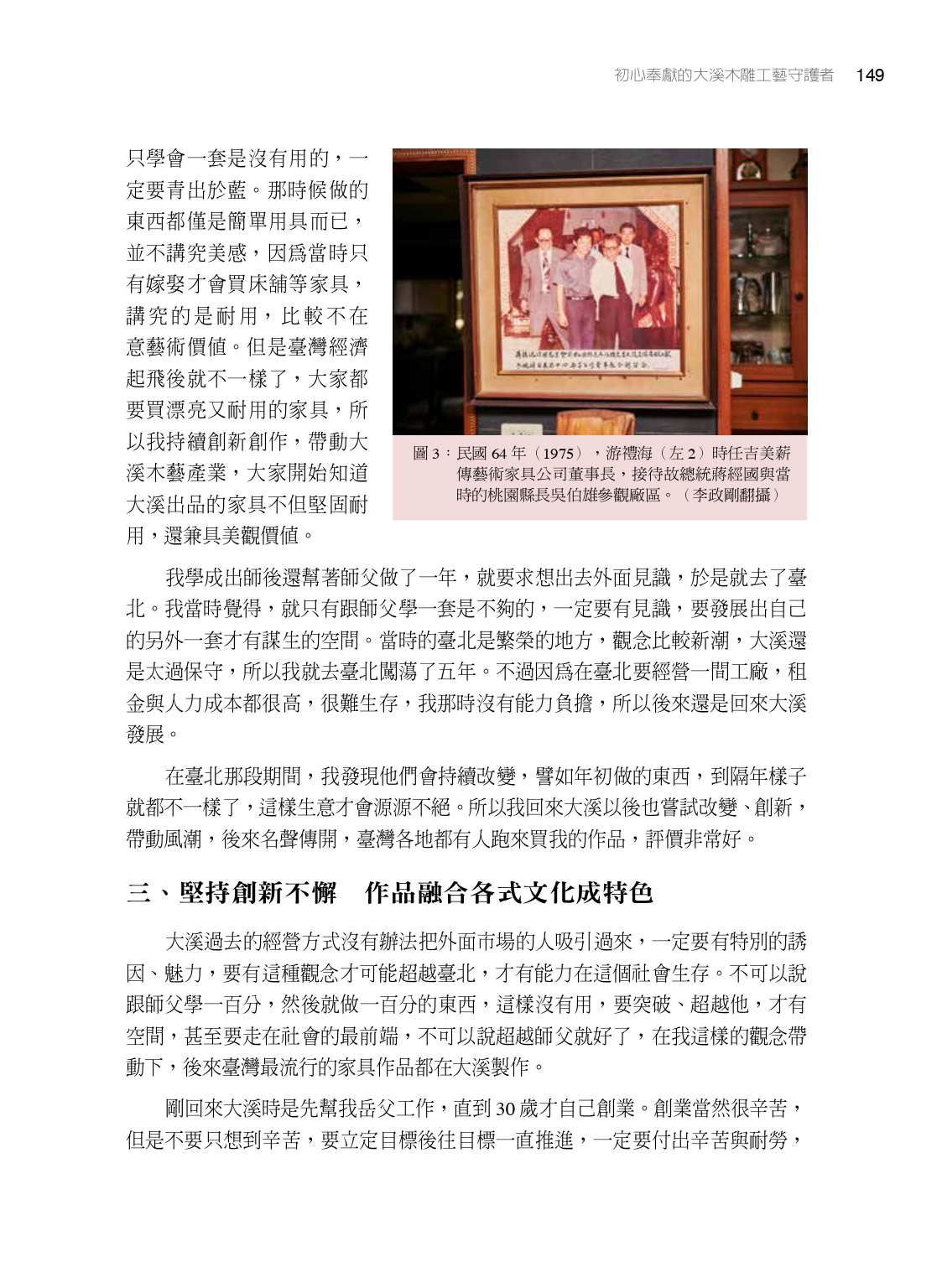

他的創作可分為三個時期,一是民國50年代的創新求變、中西合璧的「大溪家具」;二是60年代為推廣家具藝術化、藝術生活化及佛堂藝術化而生的「藝術家具」;再到80年代心繫傳承的「薪傳系列家具」。以佛堂藝術化來說,他說原本他的作品是放在居家裡,別人要觀賞不方便,後來他改放在寺廟中,供人欣賞,這樣文化才能流傳。

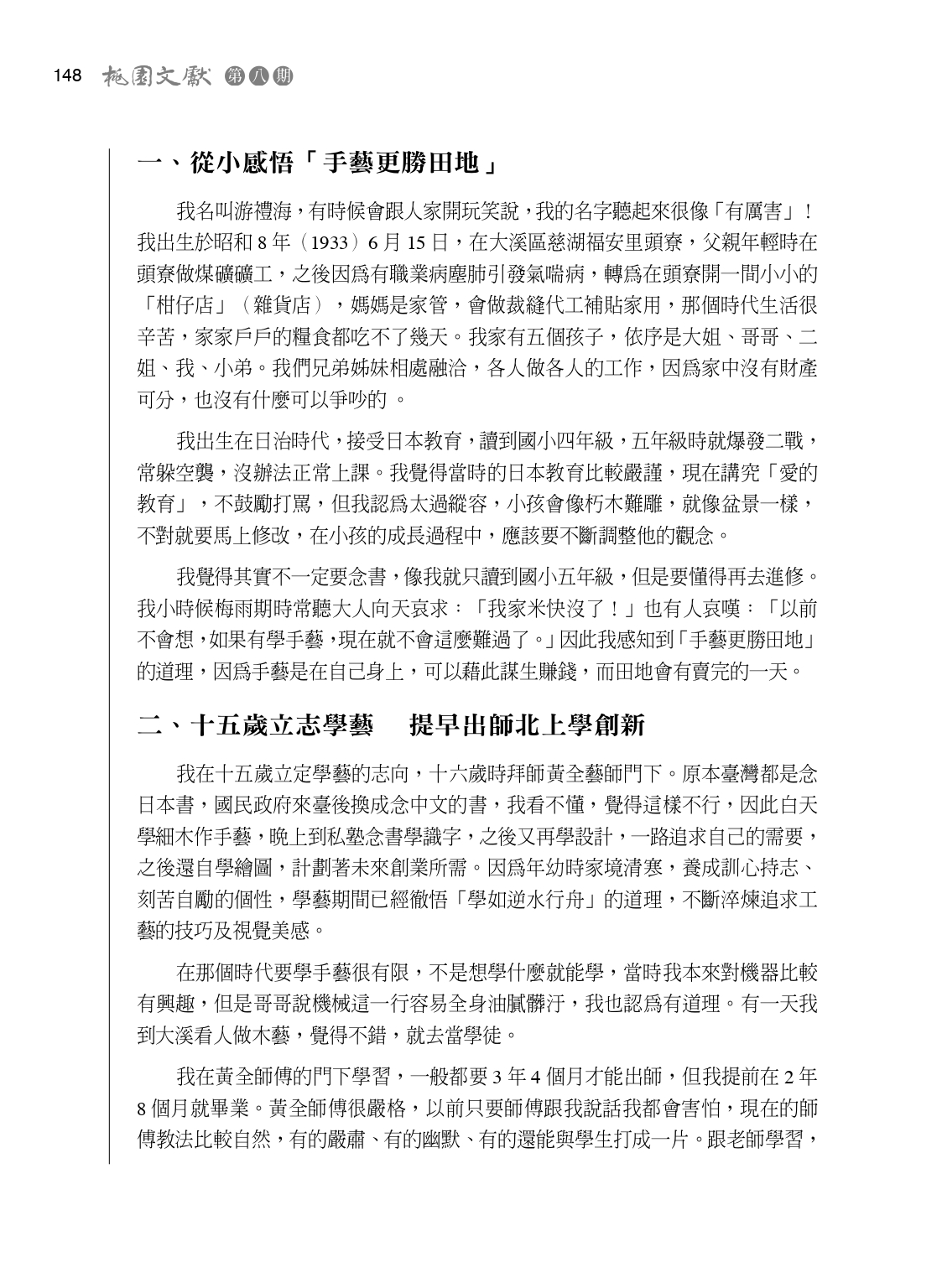

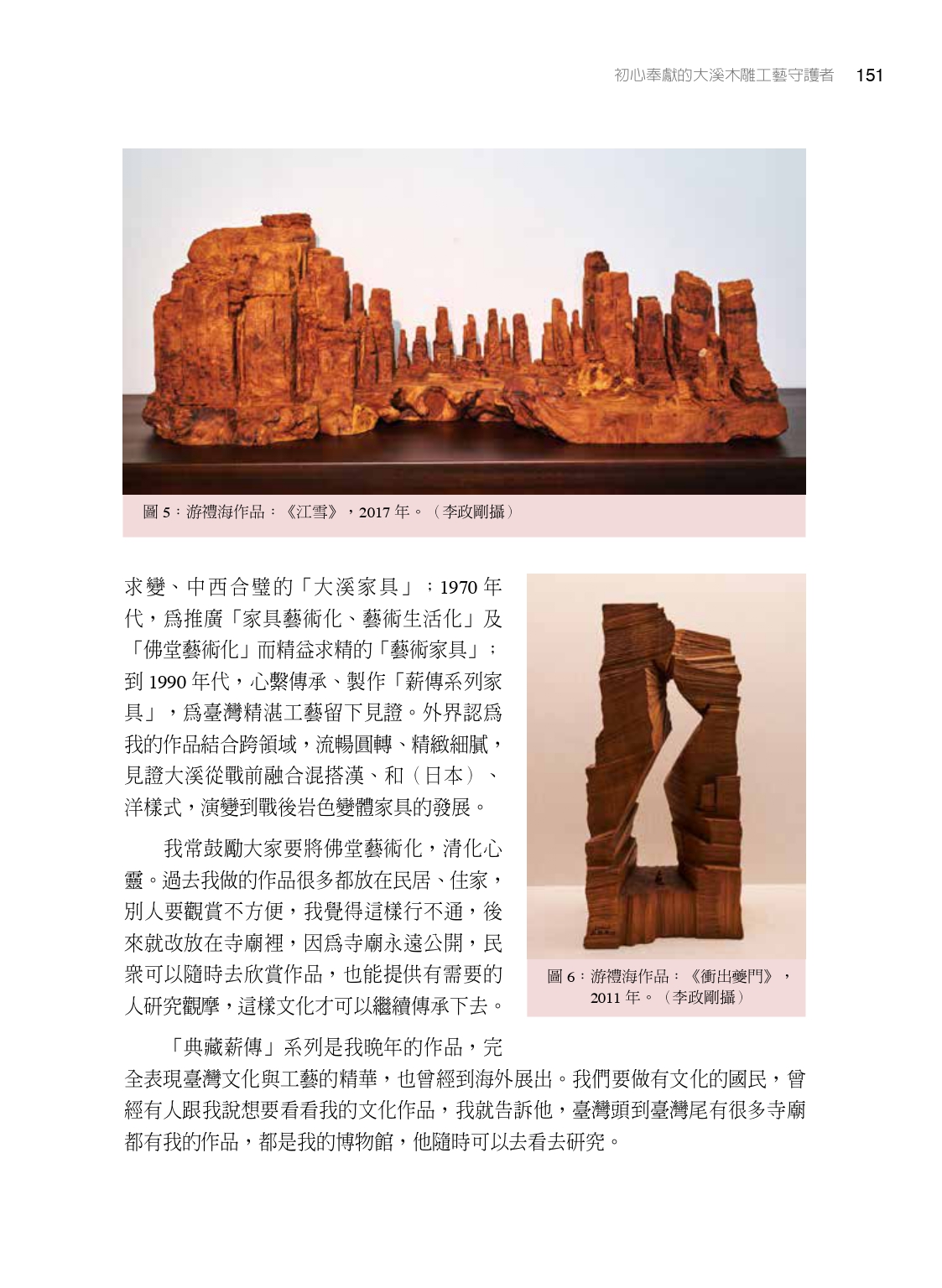

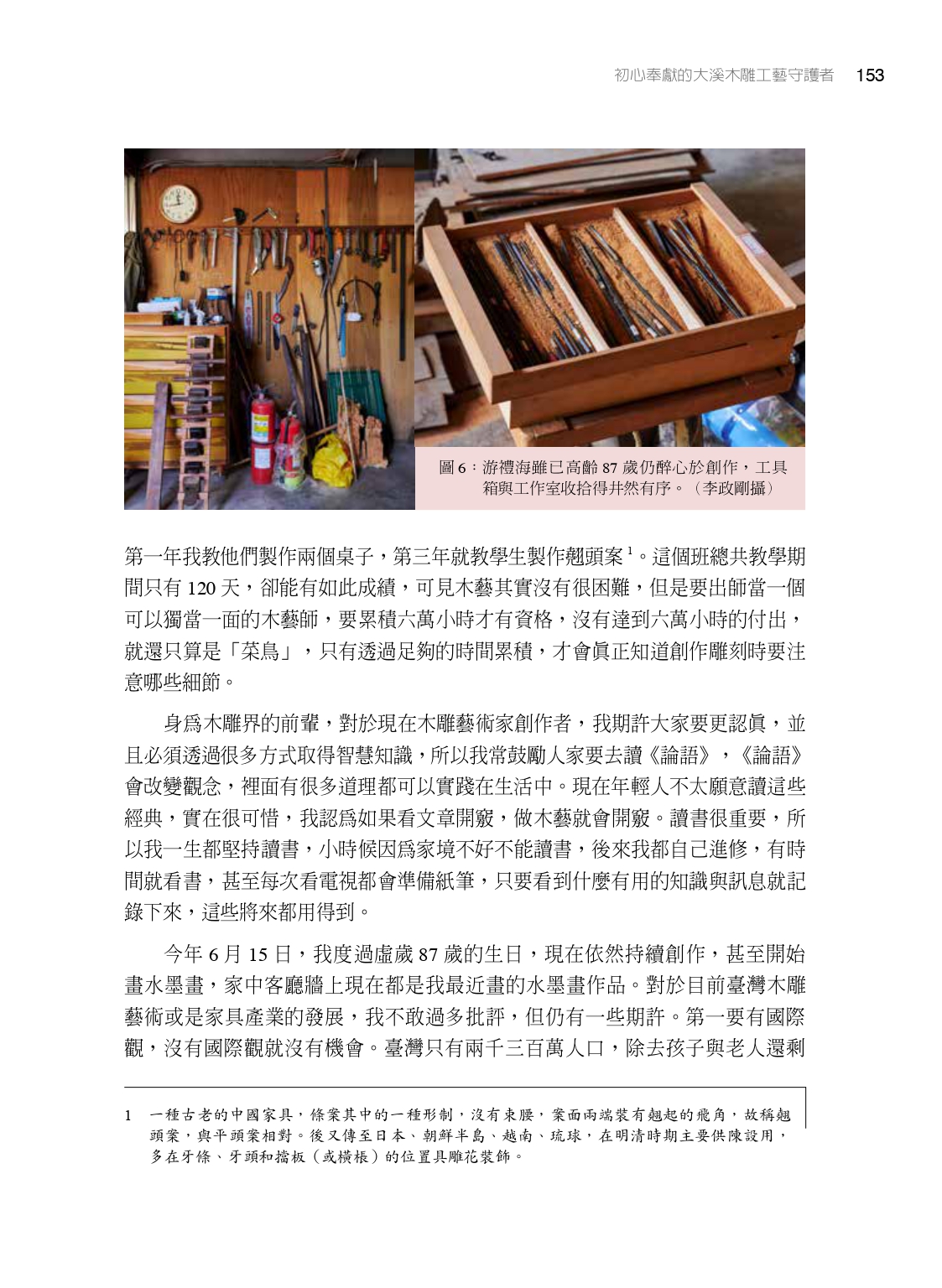

退休後他一度遊歷各國,並興起雕刻大自然美景的念頭。77歲他回到工作室,進行「景觀雕刻」的創作,以藝載道。對於後輩,他期許未來的年輕木藝者應要更加有國際觀,台灣的木藝工業只有走向國際化才能生存,理解各國文化,清楚作品定位,希冀後輩能夠接棒,發揚光大。