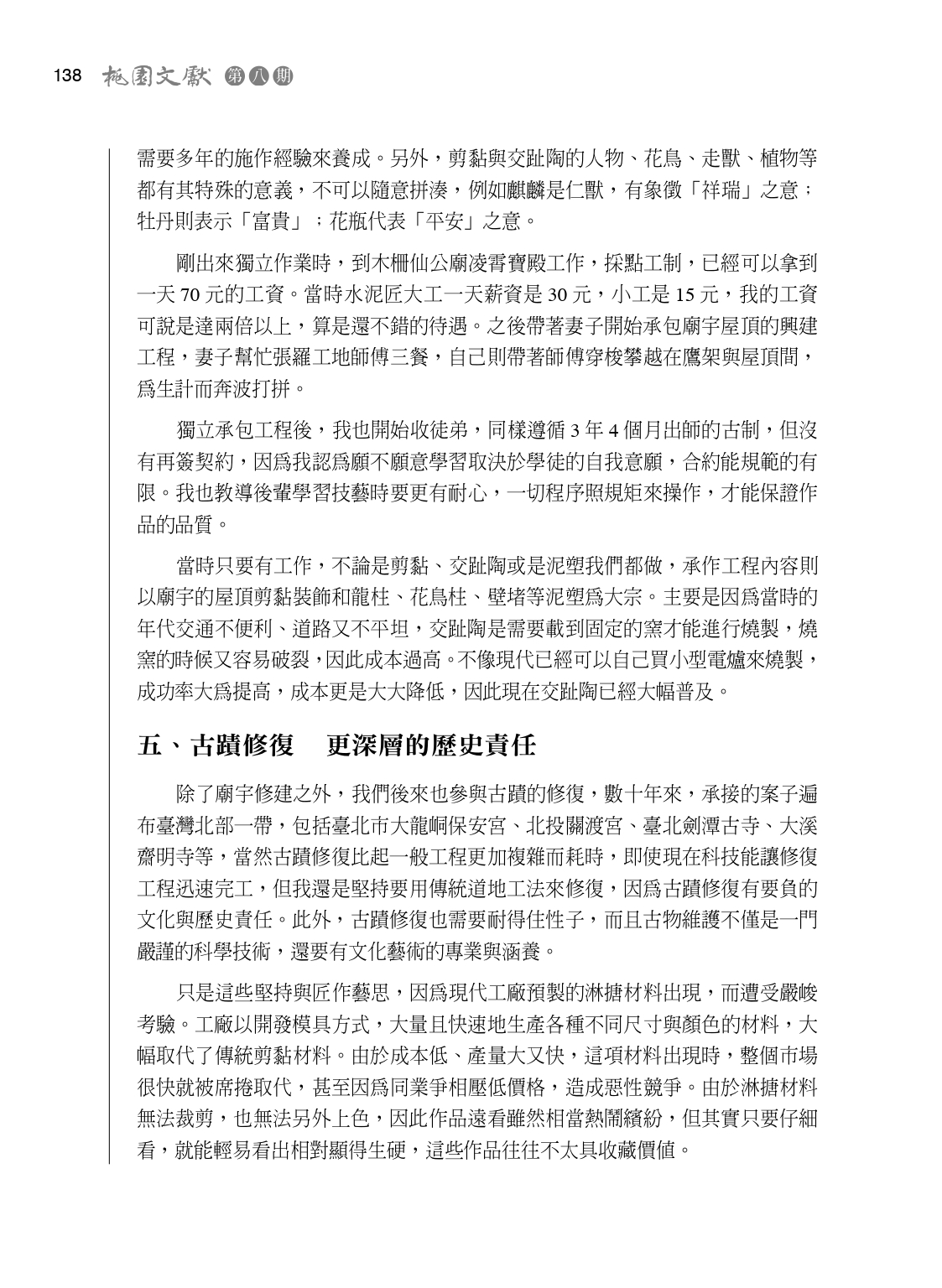

文章取自桃園市政府文化局出版之桃園文獻第8期「文化資產」:徐明河,民國104年時獲桃園市政府將成就登錄為「傳統工藝–剪黏技術保存者」。生於1942年,觀音區人,國小畢業後某日在萬華集應宮遊玩時看見姚自來在施作牌樓的剪黏工程,因緣際會之下他進入姚的門下擔任學徒。

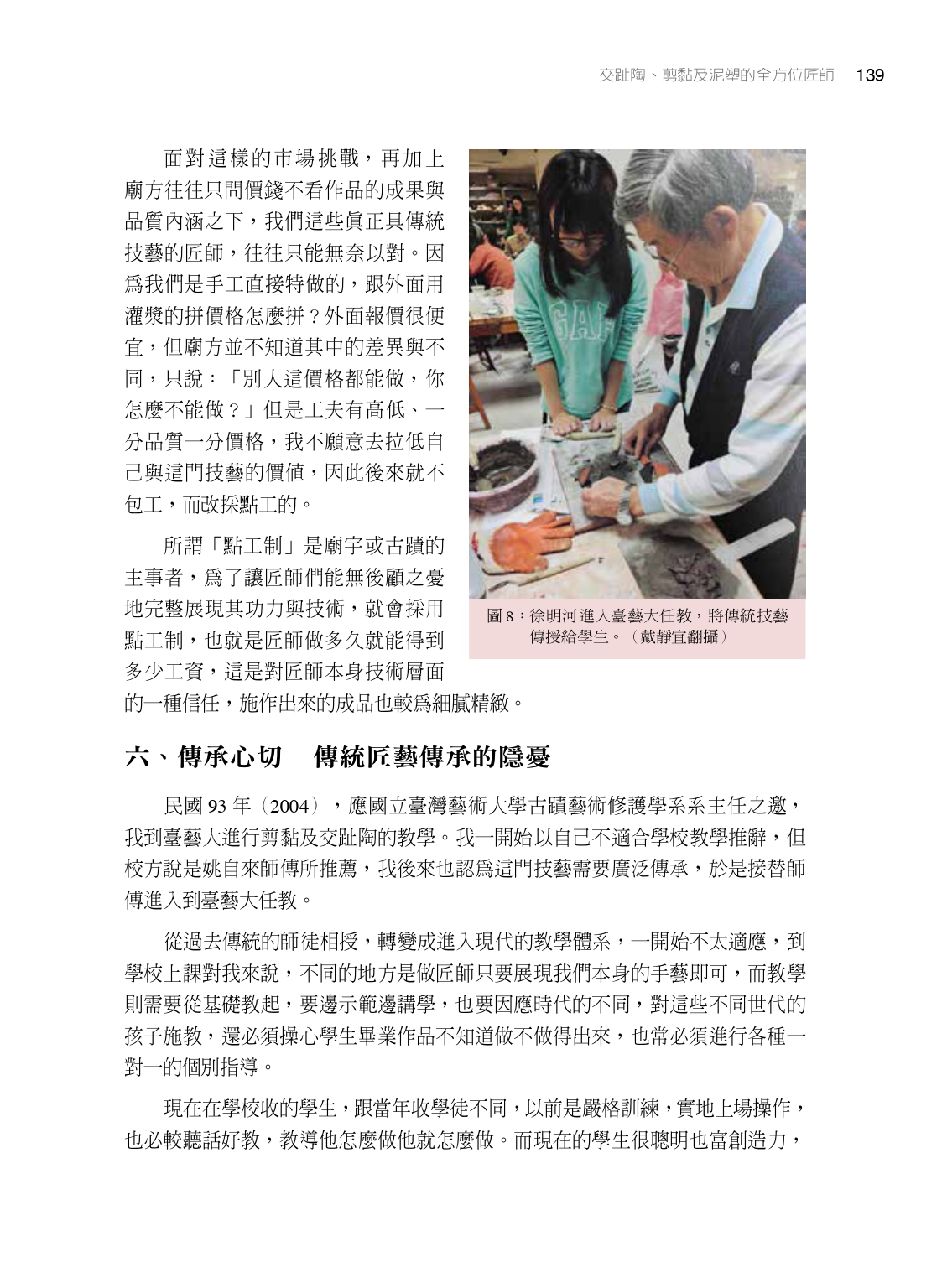

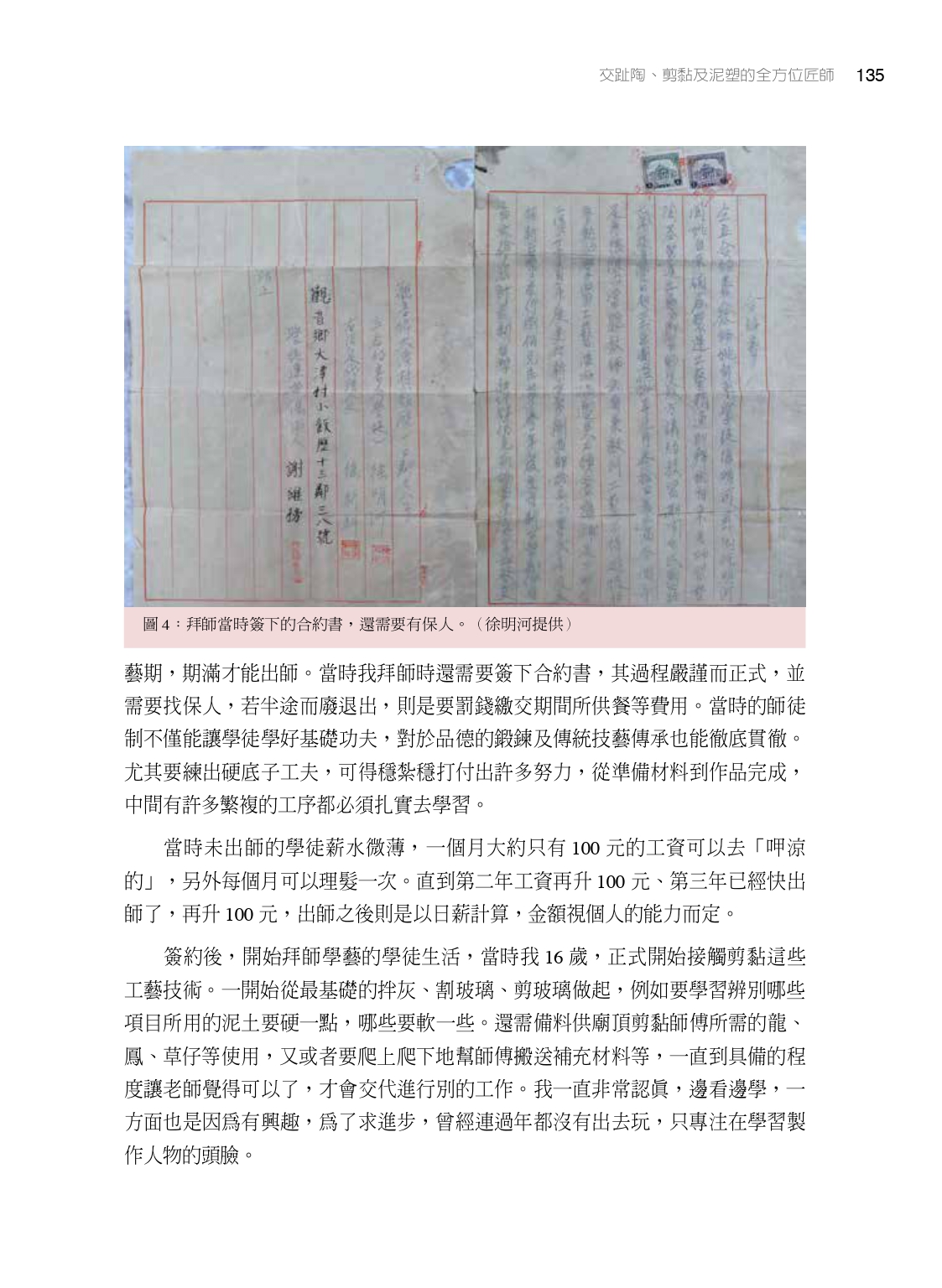

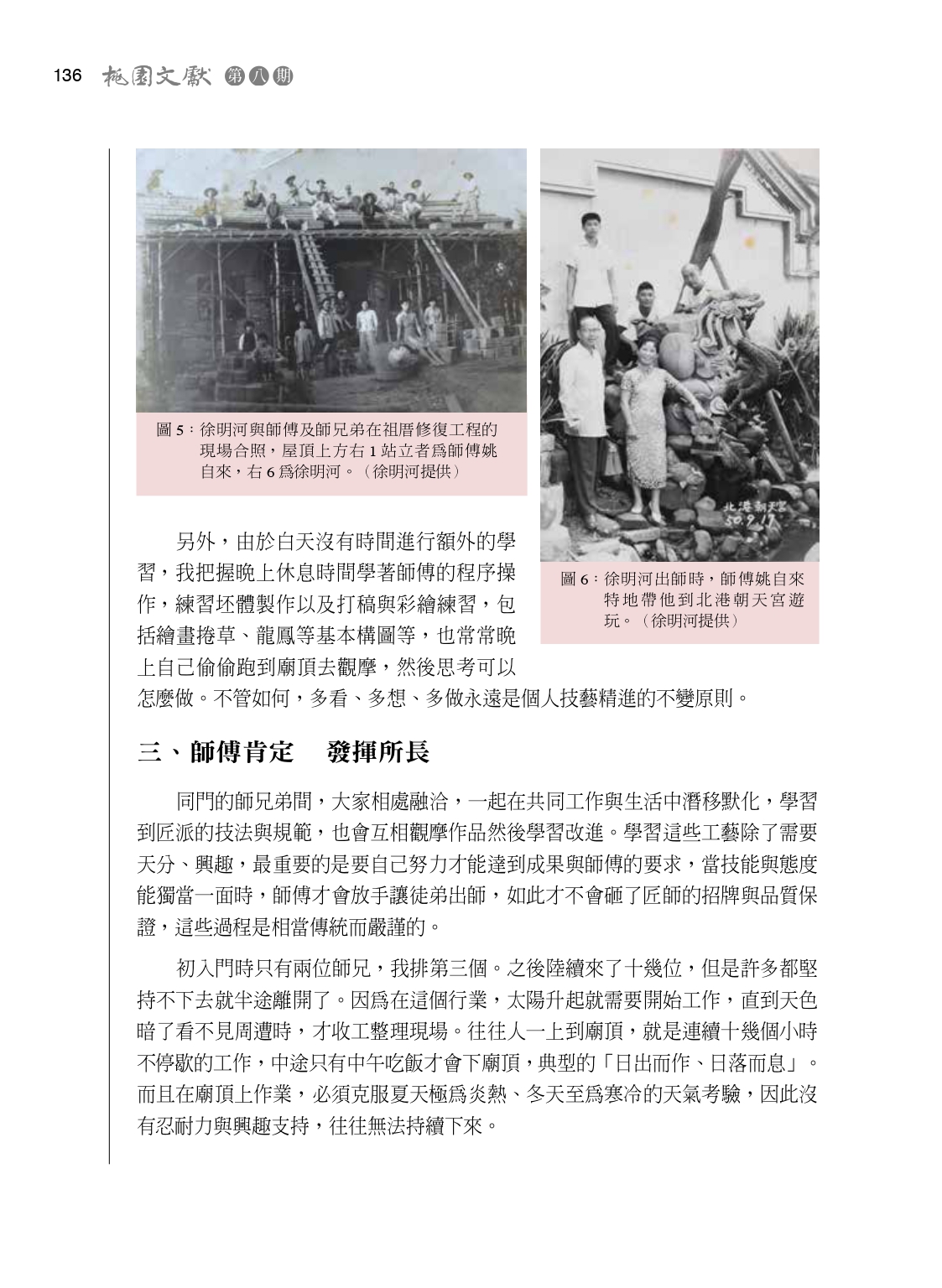

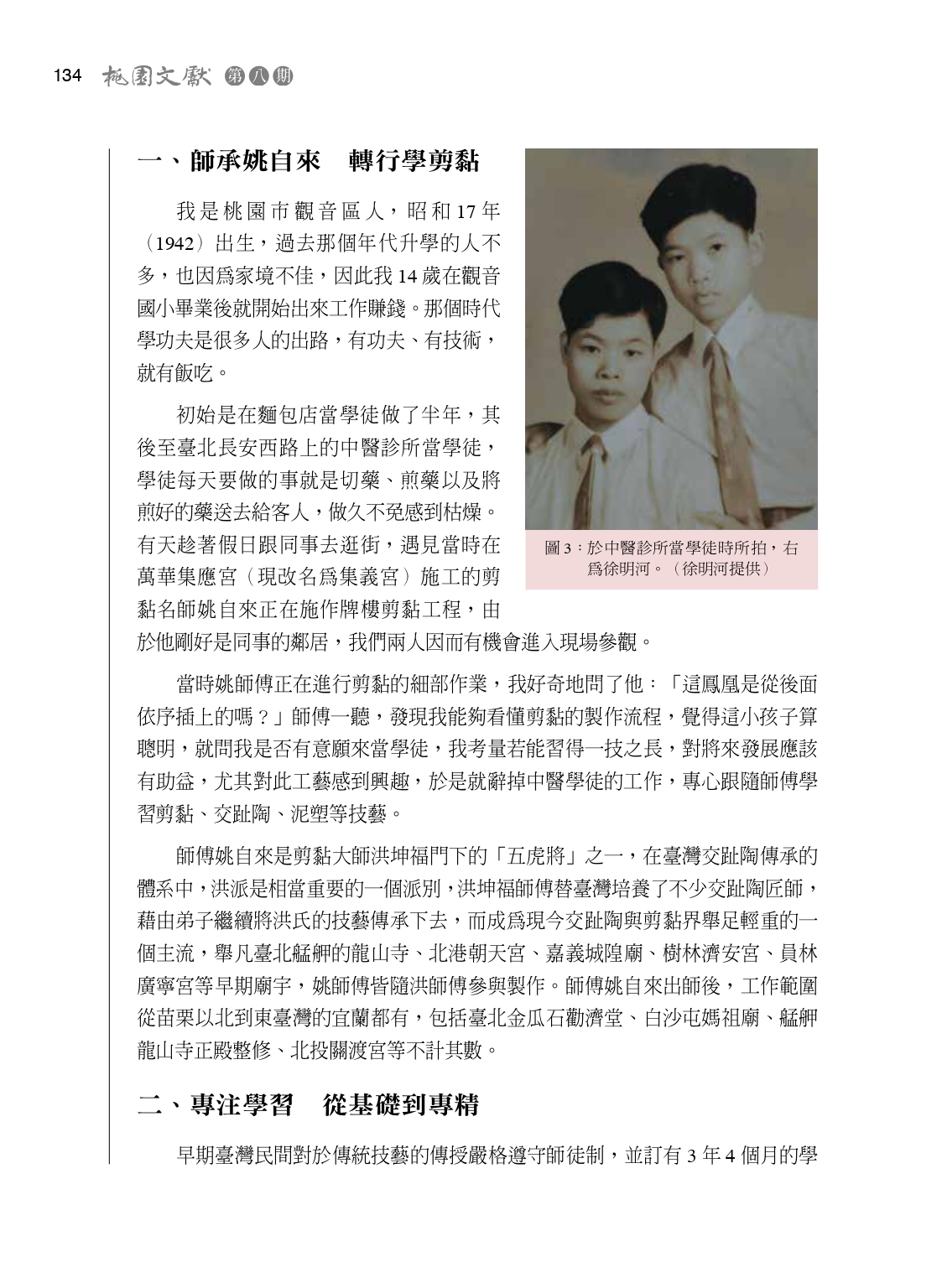

早期台灣傳統技藝均遵守師徒制,要拜入門下須有合約書,半途而廢則須償還學徒期間的供餐等費用。除對技術的要求外,早期師徒制對於品德的要求也同樣嚴格,徐明河在擔任學徒期間十分認真,姚自來就對他十分器重。出師後,徐明河也開始學徒,除了剪粘與交趾陶的基本功必須紮實外,還特別注重流暢的構圖畫面,更不可隨意拼湊,美向人物、花鳥、走獸或植物等都有其特殊的意義。

徐明河後來也參與古蹟修復,如大龍峒保安宮、北投關渡宮、台北劍潭古寺、大溪齋明寺。現代工廠預製的淋搪材料出現使傳統技藝面臨威脅,快速生產、成本低,取代傳統剪黏材料,甚至同業也削價競爭。這種材料的品質差,也無內涵,無收藏價值,故他堅持使用傳統工法來修復。

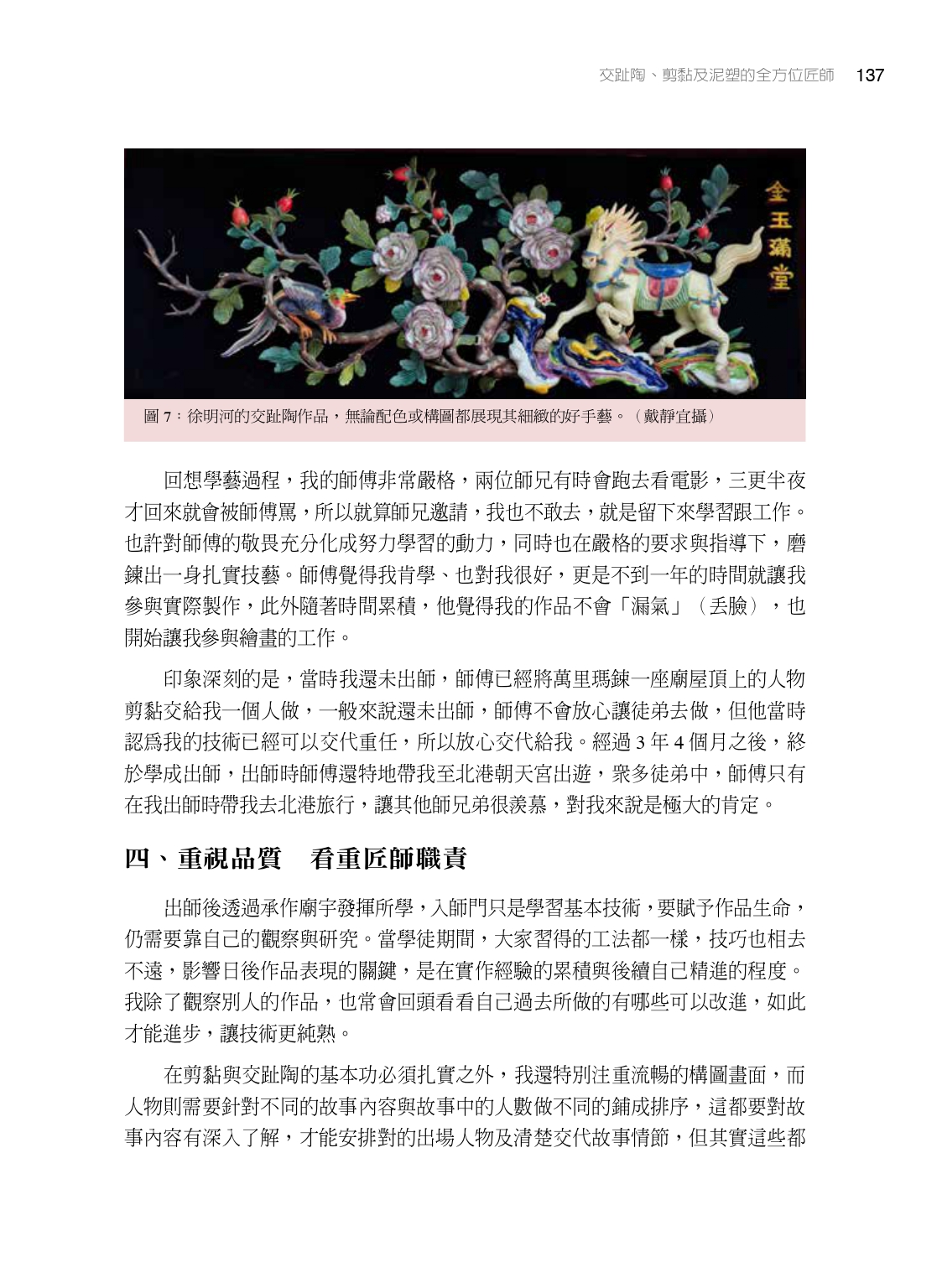

在前往大學傳授相關技藝時,他認為現在學生無法長時間訓練,技術只有皮毛,更無法到外面就業。這是人才面臨斷層的一環,年輕人願意投入的少,且只會施做某些項目或是購買成品施工,未來應有一專門單位來投入相關課程,傳統工匠技藝才能永遠流傳。