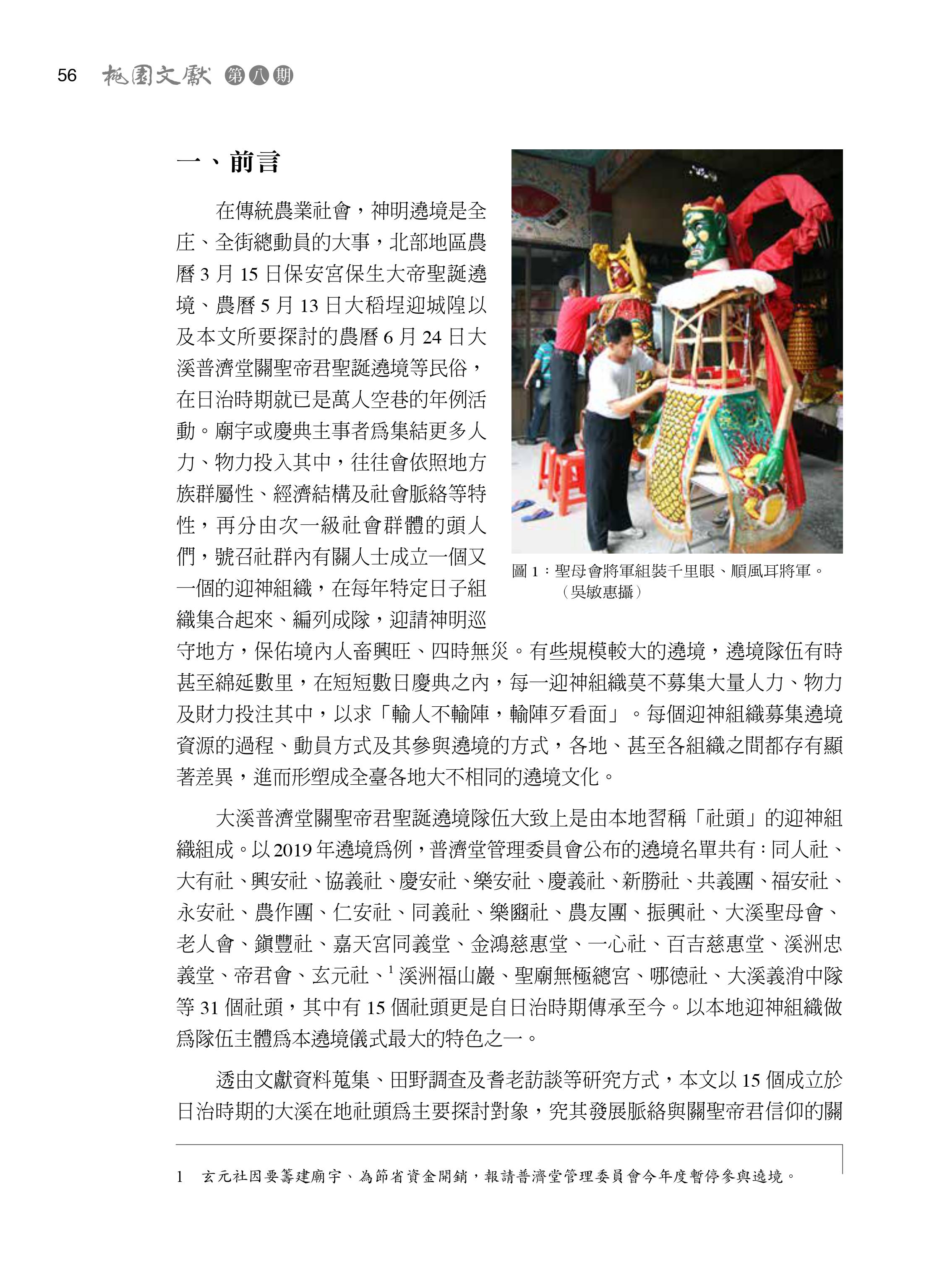

文章取自桃園市政府文化局出版之桃園文獻第8期「文化資產」:「社頭」是大溪地區泛稱的迎神組織,本文即是在探討其發展源由。普濟堂設立於明治1902年,由江序益、呂建邦及大溪仕紳共同建廟,建廟完成後在大溪廣為流傳。扶鸞儀式因牴觸日本殖民統治而被禁止,不過關帝信仰並未被打壓。其後因呂建邦、江見臣等人掌控普濟堂,原先的三聖恩主信仰逐漸變為獨尊關聖帝君。

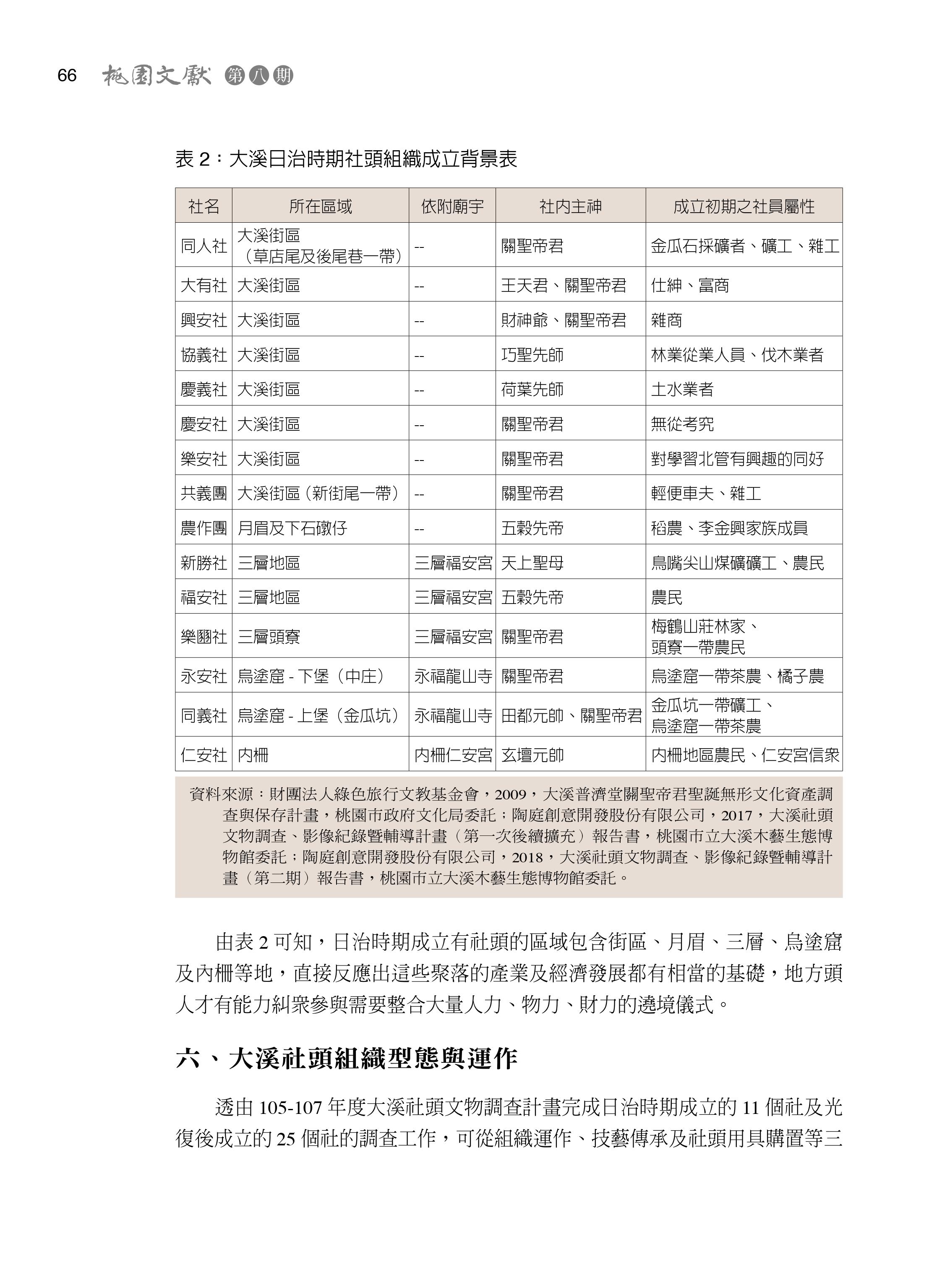

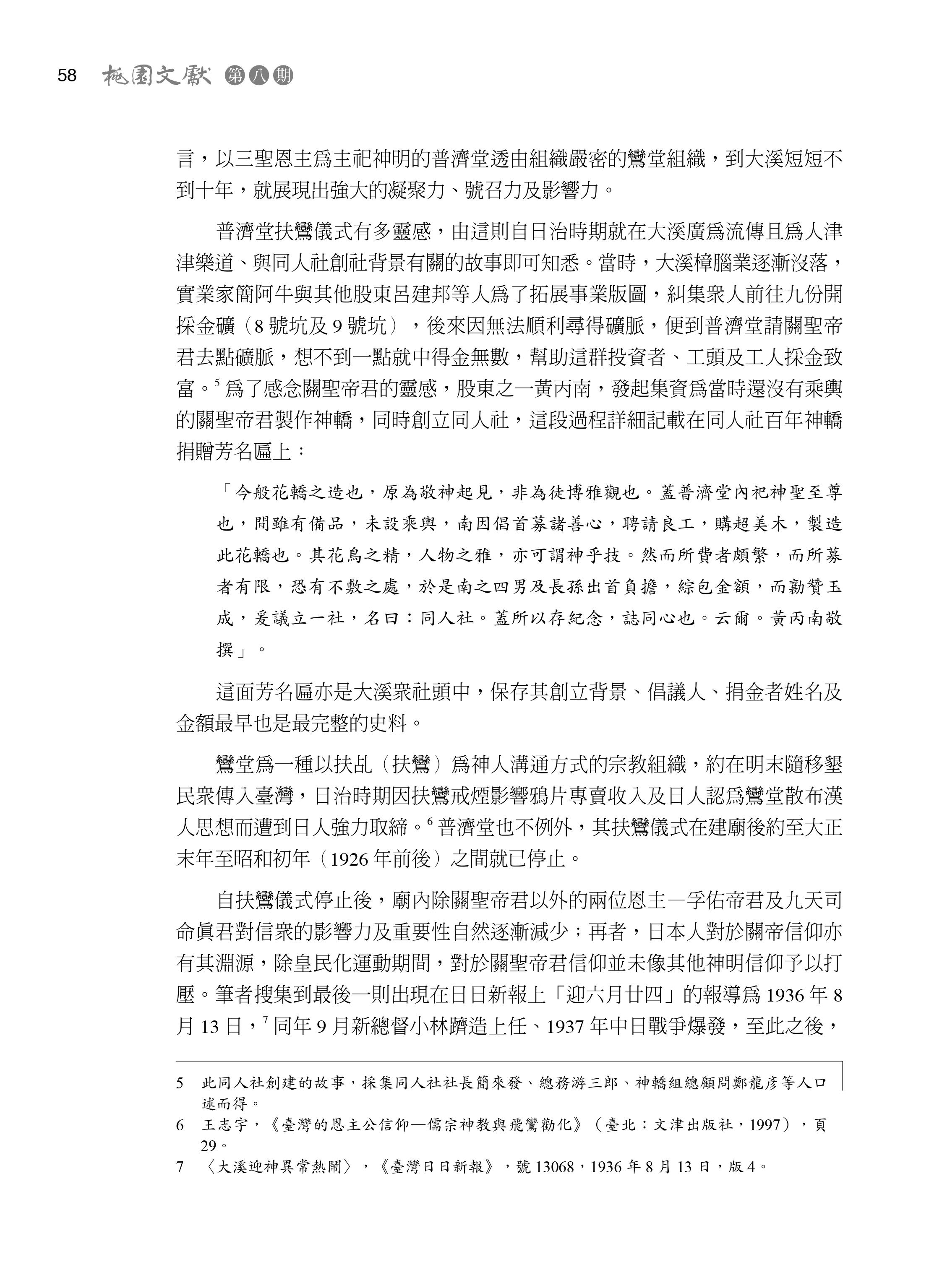

作者統計至2019年止,大溪共有15個迎神組織是自日治時期傳承至今,為地方居民自力祖成。這類社頭的性質可以依照人際網絡而分為共同認同某一事件、同職業、地緣屬性、廟宇等因素,不過要組織社頭的條件是該區域的產業及經濟發展都需有相當的基礎,地方頭人才有可能動員大量的人、物、財力。

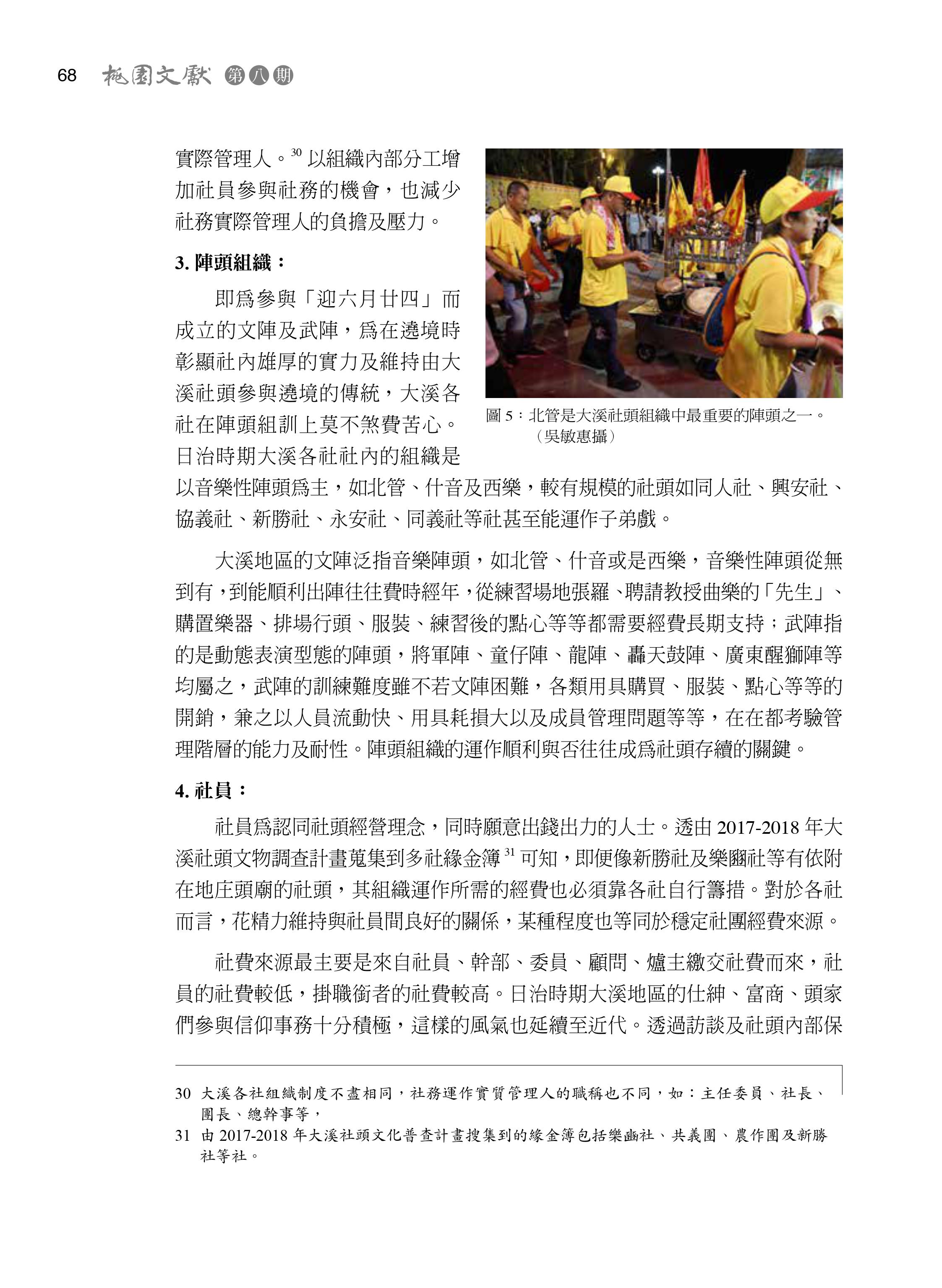

在組織上,每社都會設置人數不等的爐主、副爐主及首事群,在慶典時代表社員參與各種敬神儀式或是其他雜務。除了遶境慶典外,其他時間呈現半停止狀態,隨著參與人數增加,組織也擴大而有分工合作的現象。在經費來源上,多是自行籌措,又以社員、幹部、委員及爐主等繳交社費為主,頭人繳交的社費則較多。

大溪社頭的重要性在於現代化社會中,其他地區非職業性迎神組織已大幅減少,大溪卻仍能維持一定的數量,且年輕的執事者在傳統與創新發展之間求得平衡,使組織能維持下去,是地方文化精神珍貴之所在。