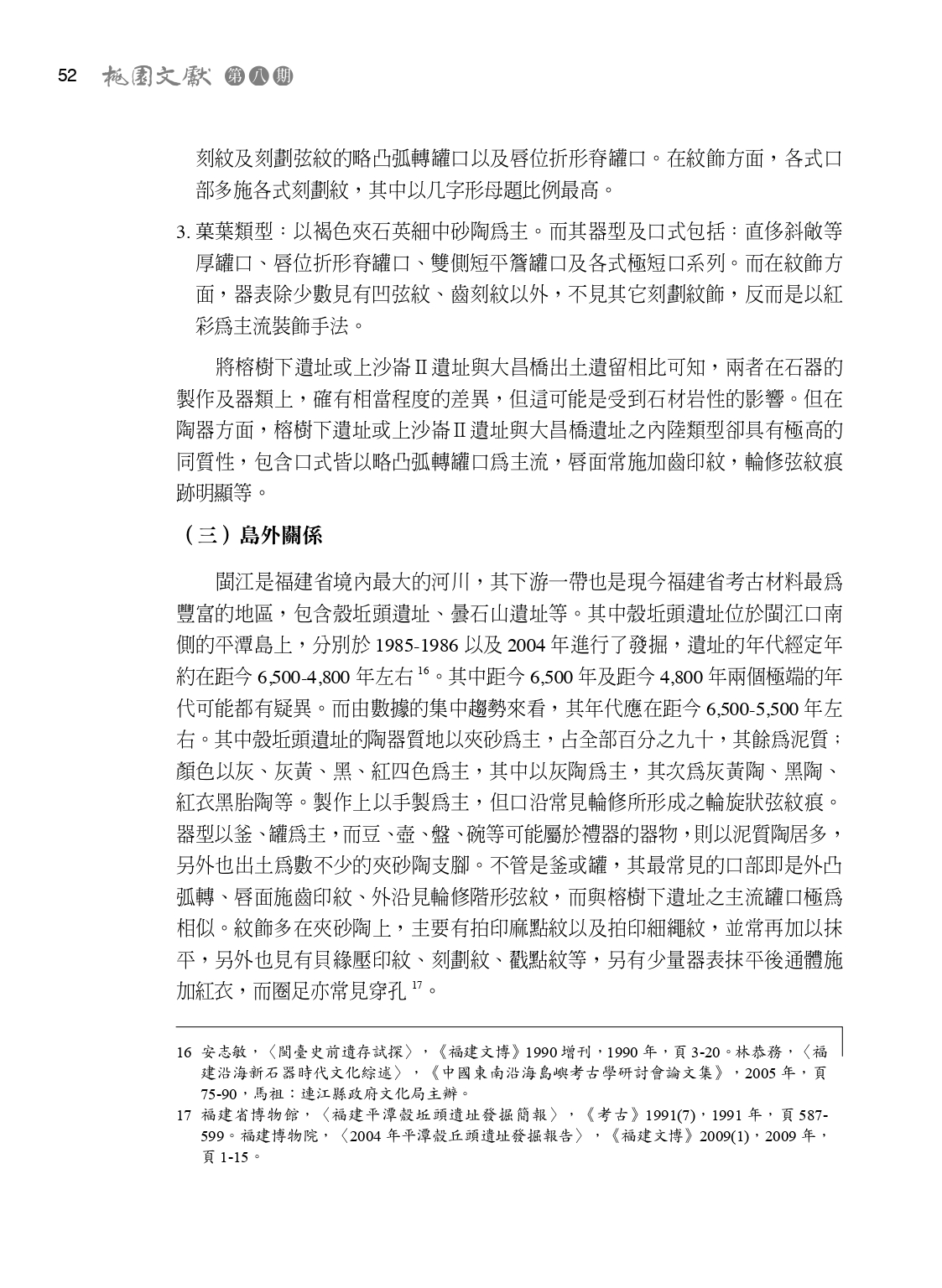

文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第8期「文化資產」:新屋區榕樹下遺址,範圍南北長約180公尺,東西寬約60公尺,面積約11,150平方公尺,海拔高約10公尺。

作者指出,該遺址的重要性在指出距今4800年前的台灣及澎湖群島可能同時存在多個文化類型,如北部的大坌坑類型、訊塘埔類型、榕樹下及上沙崙Ⅱ遺址、南部的八甲類型、澎湖的菓葉類型等,這表示台灣新石器時代的祖源未必只源於單一的大坌坑文化。榕樹下遺址所屬的類型分布範圍甚廣,除在西北丘陵及台中盆地外,台灣西南部內陸地區也能也存在相同風格的社群,這些同質性的遺址顯示出可能早在4800年或更早之前就已抵達臺灣並散布。另一種可能則是從同一個祖源地分別往臺灣不同地區移民所致。同時與大陸東南沿海的遺址相對照後發現,榕樹下遺址的祖源或可追溯至位於平潭島南側的殼坵頭遺址,該遺址的年代應在距今6500-5500年左右。

相較大坌坑遺址分布在台灣南北兩側,上沙崙Ⅱ遺址主要分布在西北丘陵,這正好是台灣與大陸直線距離最短的地方,也許是島外移民最早登陸台灣的地點,之後可能沿著內陸迅速擴散至台南、高雄一帶,另一支則在中部發展成牛罵頭類型。