文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第8期「文化資產」:本文為介紹我國的文化資產保存及現況。我國在民國70年才設置文化建設委員會,並在隔年制定《文化資產保存法》,逐漸與聯合國的各相關條約如《保護和促進文化表現形式多樣性公約》、《保護世界文化與自然遺產公約》……等各公約的精神達到一致。

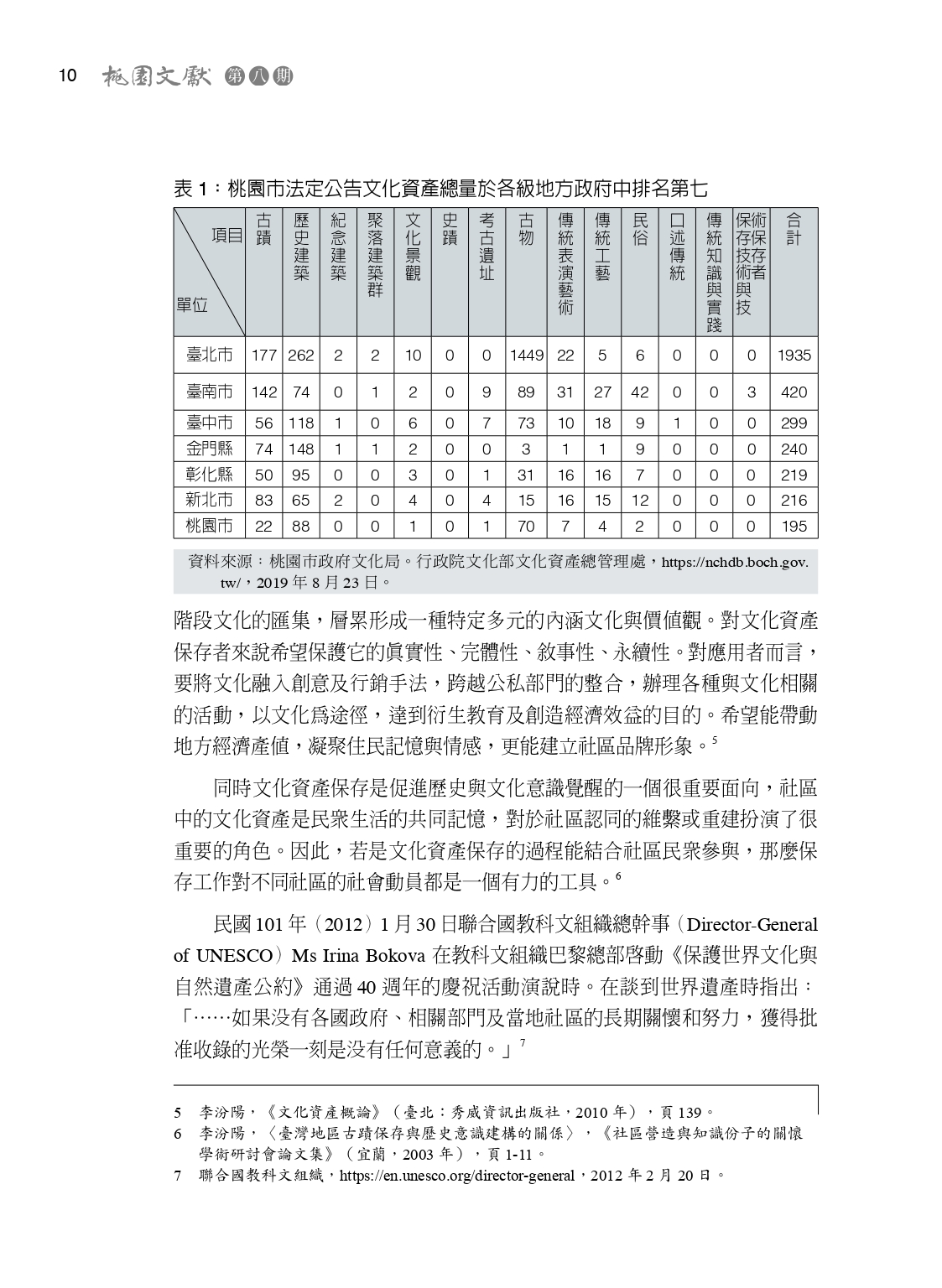

文化資產可分為有形與無形資產兩種,其中有形資產分別是古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、考古遺址、史蹟、文化景觀、古物、自然地景等。無形文化資產則分別是傳統表演藝術、傳統工藝美術、口述傳統、民俗、傳統知識與實踐等。

文化資產除能分為上述各列之外,更是一種特定的內涵文化與價值觀外,可衍生出教育與創造經濟效益的目的,凝聚住民記憶,創造社區品牌,同時社區中的文化資產更是民眾生活的共同記憶,若沒有社區民眾的投入,文化保存也不具意義。

未來文化保存,政府與民間機構都應體認到是讓我們的人文活動軌跡透過承繼來留給後代子孫並成為自身的文化印記。但是只保存不應用或是只應用而不保存都非保存的適當作法。文化保存與應用是能相輔相成的,因為這是祖先留下來的生活遺蹟,更是我們的生活特質,透過人文認知和理解,文化保存的教育與內涵才有意義,也不至淪為口號。