文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第7期「學校與教育」:劉安國,父親自大陸來台,母親為大溪人,因為家庭觀念為「唯有讀書高」,因此即使私立學校所費不貲,家庭經濟並不優渥,其兄姐也主動念公立高職、五專,並在畢業後投入工作傾其資源讓劉安國就讀私立振聲中學。

大學考進中原建築系後,由於毫無基礎,而轉入物理系,最終投入醫學工程領域,初入職場時也選擇與醫工有關行業。後來為了照顧父親,於民國84年回到桃園治平高中,開啟教育之路。89年時回到母校振聲高中任教。

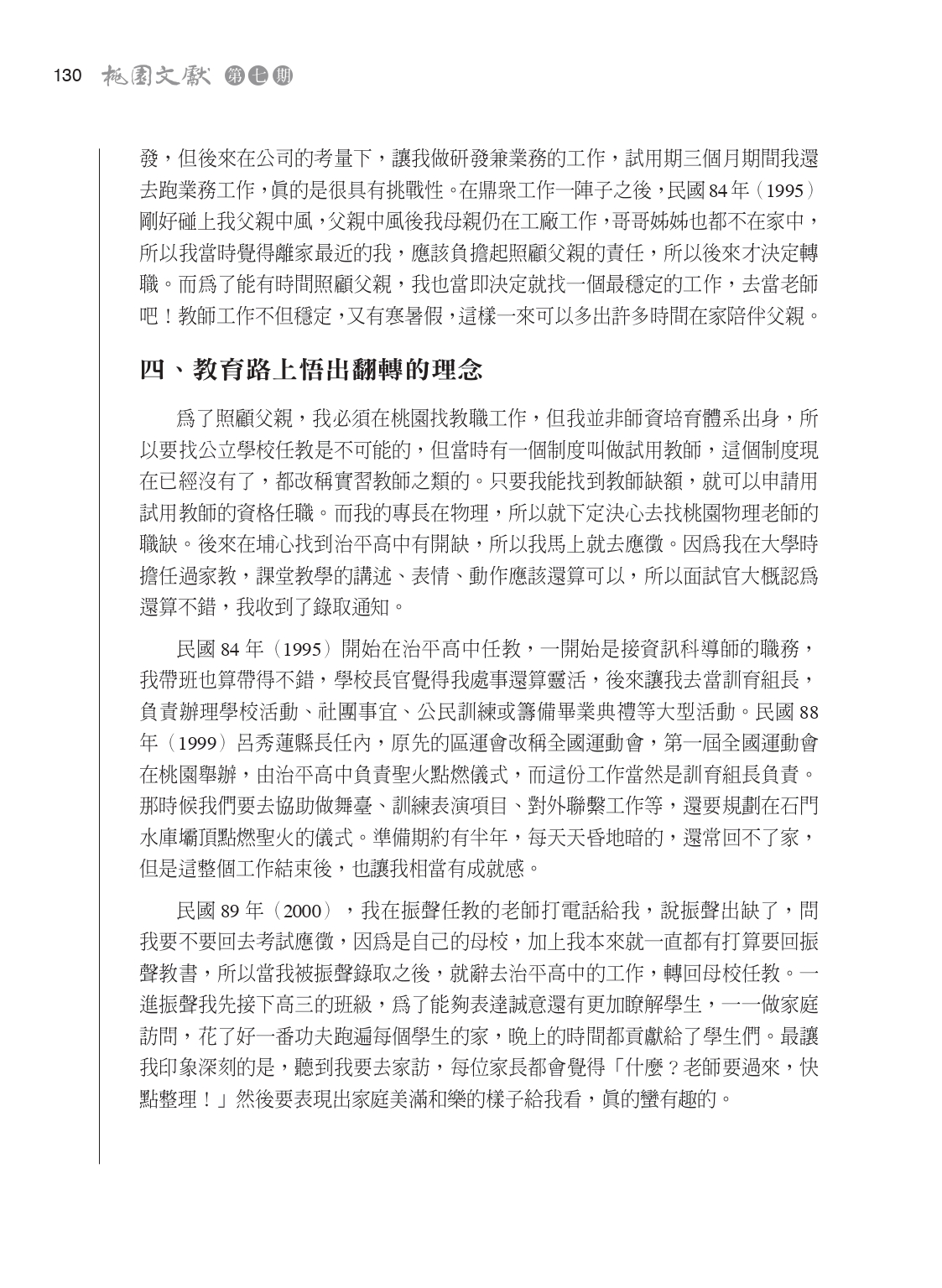

雖然後來擔任校長,但劉安國自陳他仍喜歡教學,因為他想看到學生從懵懂無知到理解的這一過程。教育上他重視翻轉教育的施行,老師不能再是單向灌輸知識,學生才是教室的主體,必須試圖去理解學生,衍生出更多讓學生能夠理解的教法,這也是以學生為主體的學習精神。自然科與社會科的不同在於自然科有其真理、標準,如何引發學生的學習動機卻又不依靠權威,就格外的重要,他的做法是以舊影集馬蓋先來讓學生理解物理在生活上的應用。

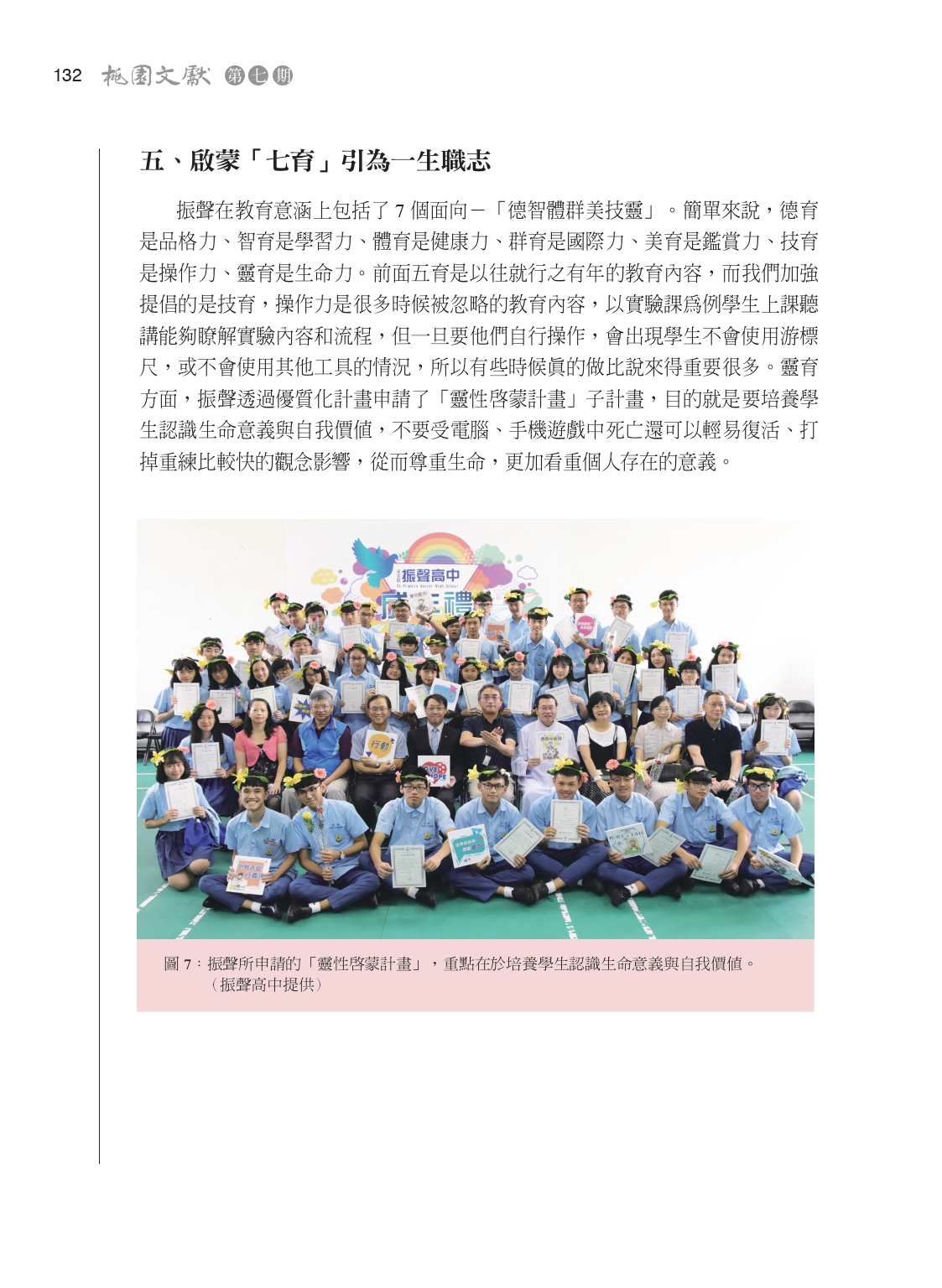

振聲高中在教育上貫徹7 個面向-——「德智體群美技靈」,技與靈兩項別有深意,其中「技育」,強調操作力,即從做中去學習,打破以往教育只聽不做的缺失。「靈育」則是培養學生認識生命意義與自我價值,生命不會如同電子遊戲般的死去仍能重來,必須尊重生命,加重自己存在的意義才是。