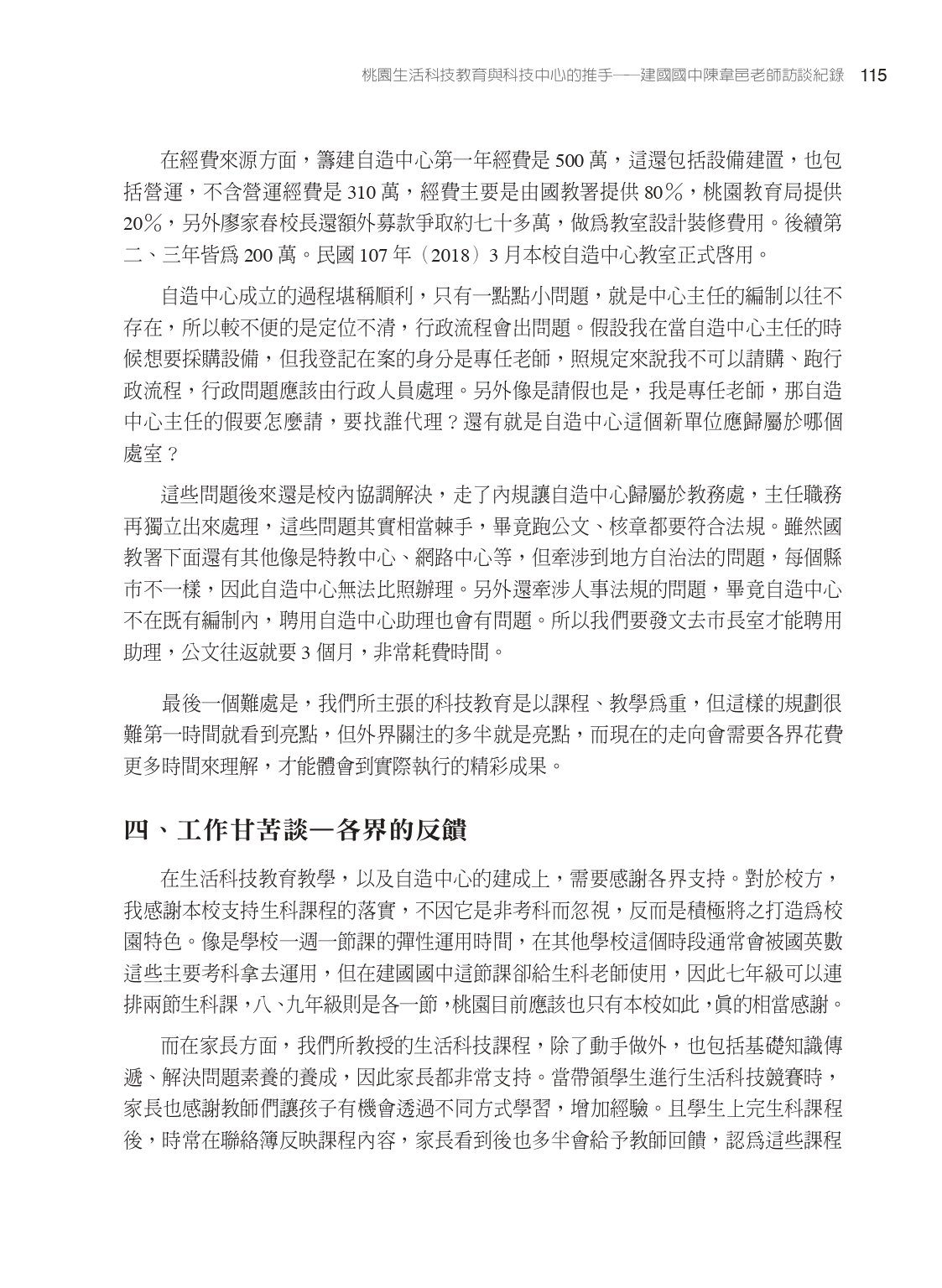

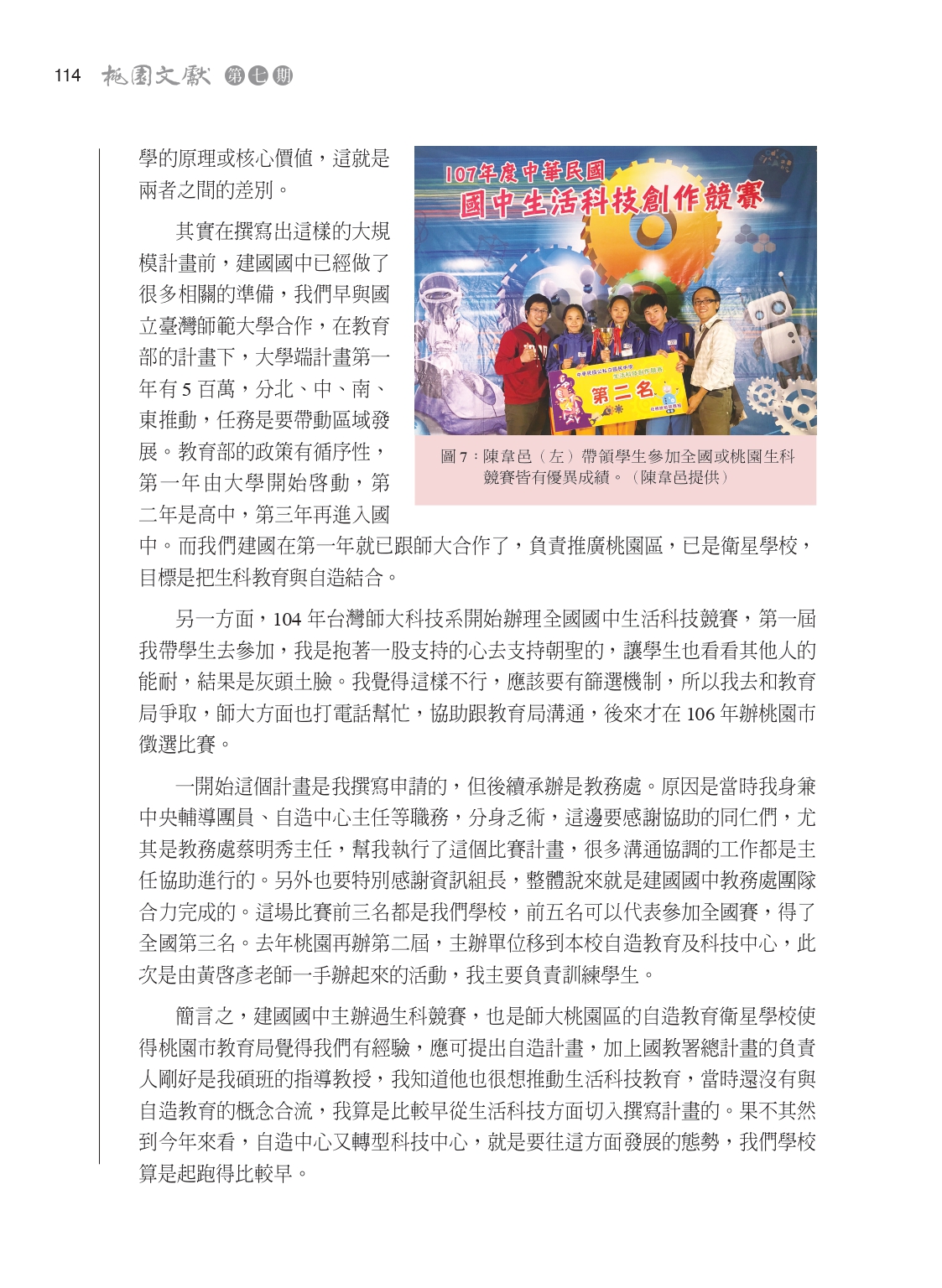

文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第7期「學校與教育」:陳韋邑,宜蘭人,父親為板模工人,受到父親的耳濡目染,他自幼即喜歡動手修理東西,民國97年退伍後考上桃園市建國國中生活科技專任教師。

在教學策略上,他主張上課第一階段要先觀察模仿,讓學生先看教師作品後,再讓學生進行創意發想,才實作畫設計圖後完成成品。透過「送愛到尼泊爾」計畫的推動,他也讓學生自己動手做自走玩具,除了給尼泊爾學生一些溫暖之外,他也見到學生動手做的能力。

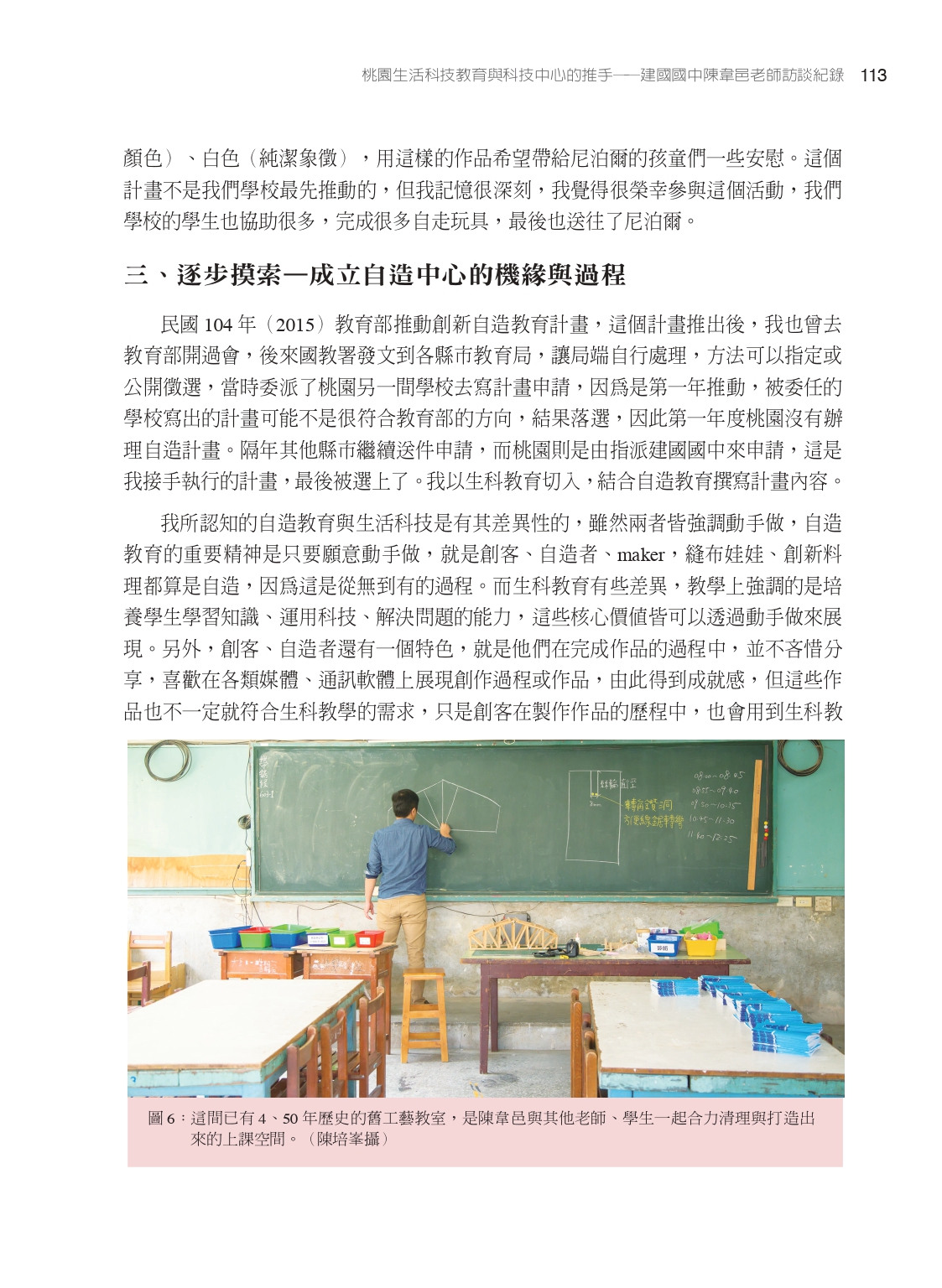

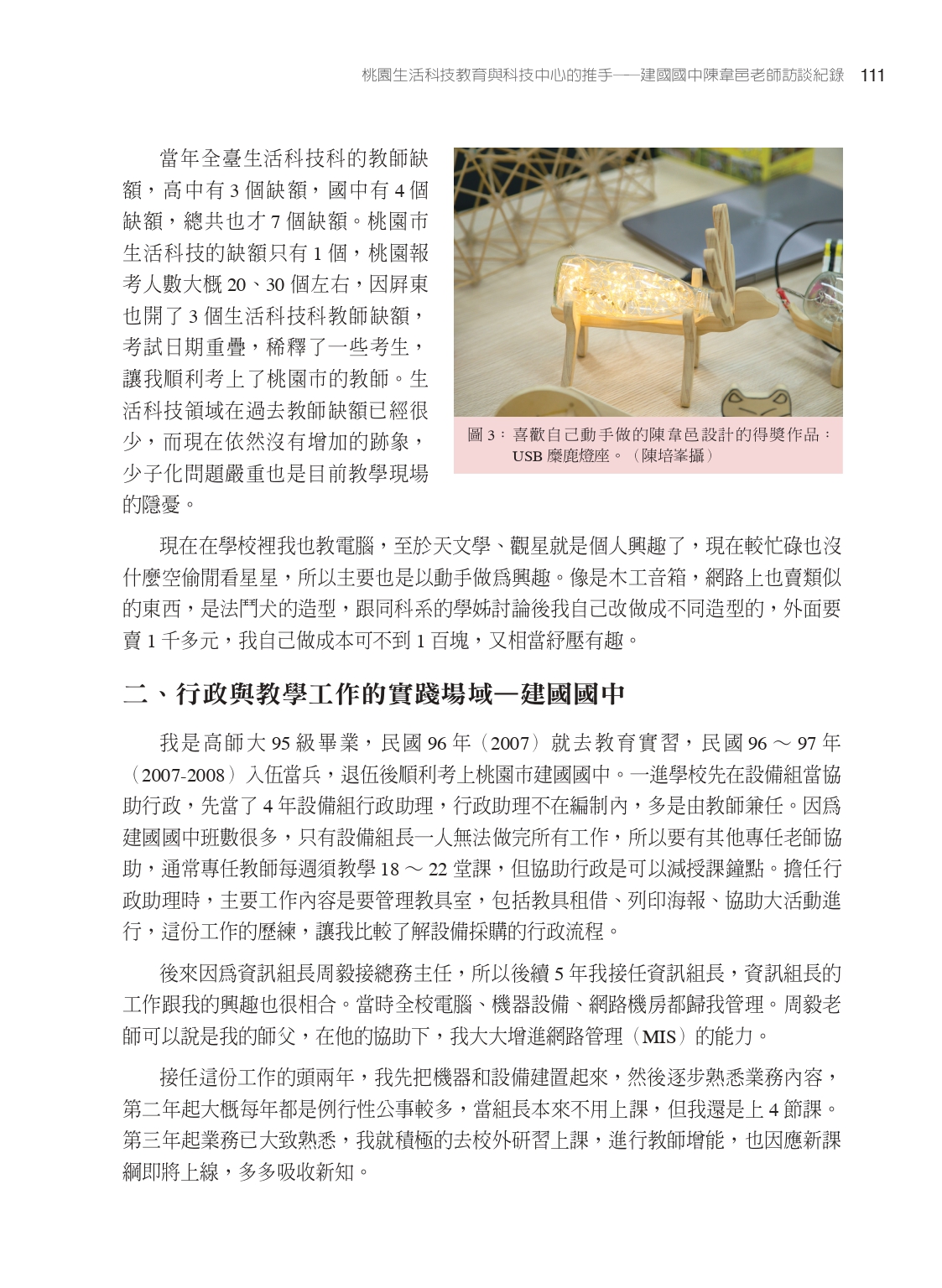

104年教育部推動創新自造教育計畫,桃園的部分是由他主動申請與爭取讓自造教育中心落腳於建國國中。他指出,自造教育的重要精神是「動手做」,如縫布娃娃、創新材料等都算是自造者或是創客。生科教育則更進一步,教學上強調培養學生學習知識、運用科技、解決問題的能力。

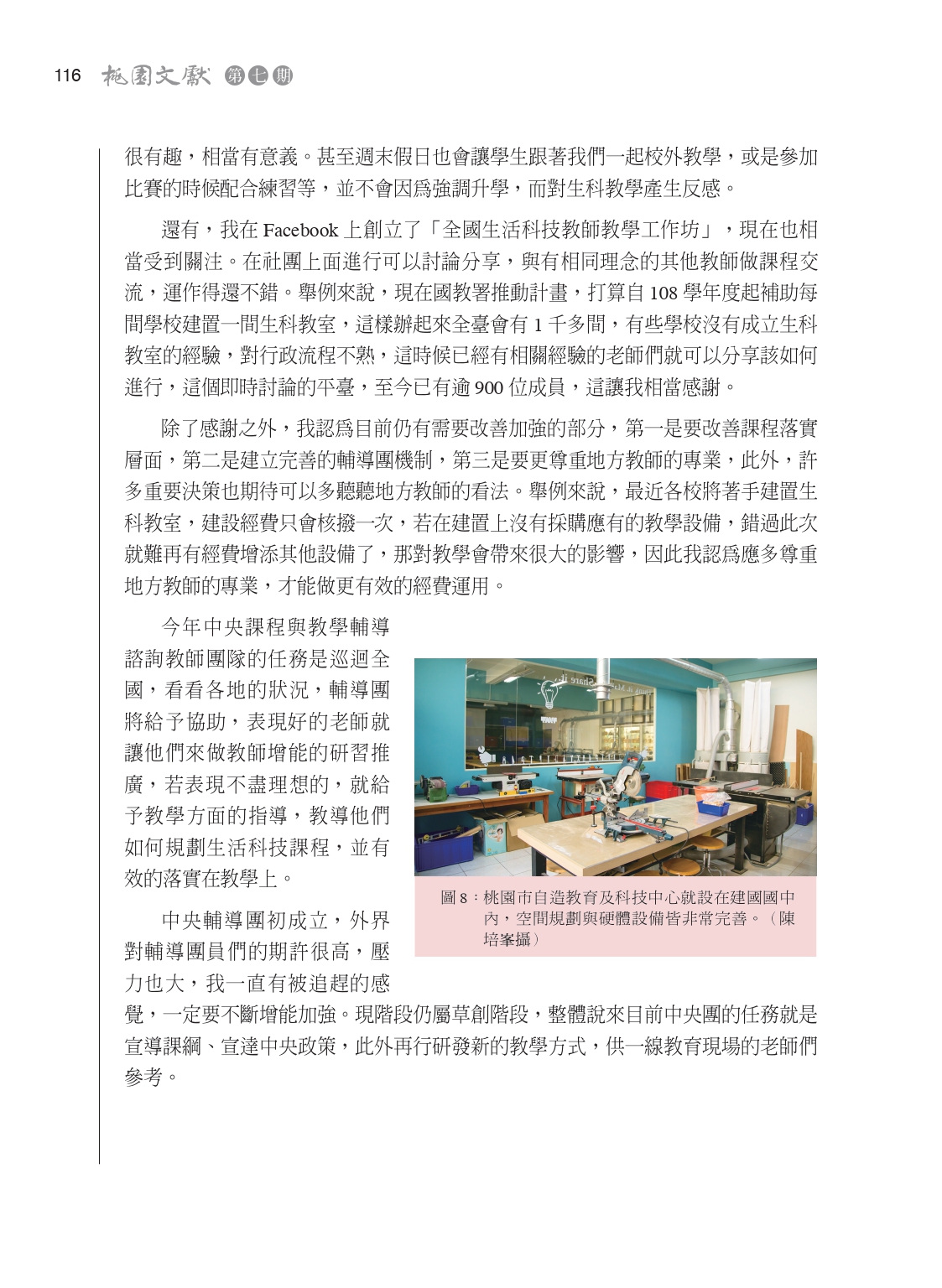

桃園唯一的自造中心落腳在建國國中,家長的支持是非常重要的,建國國中也不會因為非考科而不予重視,反而是打造為學校的特色,家長也希望學生養成解決問題的習慣,這是學校與家長能相互信任的關鍵。此外,透過網路平台,更可跟全國其他師生交流互動。中央的輔導團也與第一線老師溝通,都讓生科教育能不斷修正、更加完善。

在未來的改善上,他希望能改善課程落實層面,二是建立完善的輔導團機制,第三是尊重地方老師的專業。他做為中央輔導團員,也積極宣導中央政策、宣導課綱、研發新的教法,為第一線老師所用,使生活科技教育真正落實。