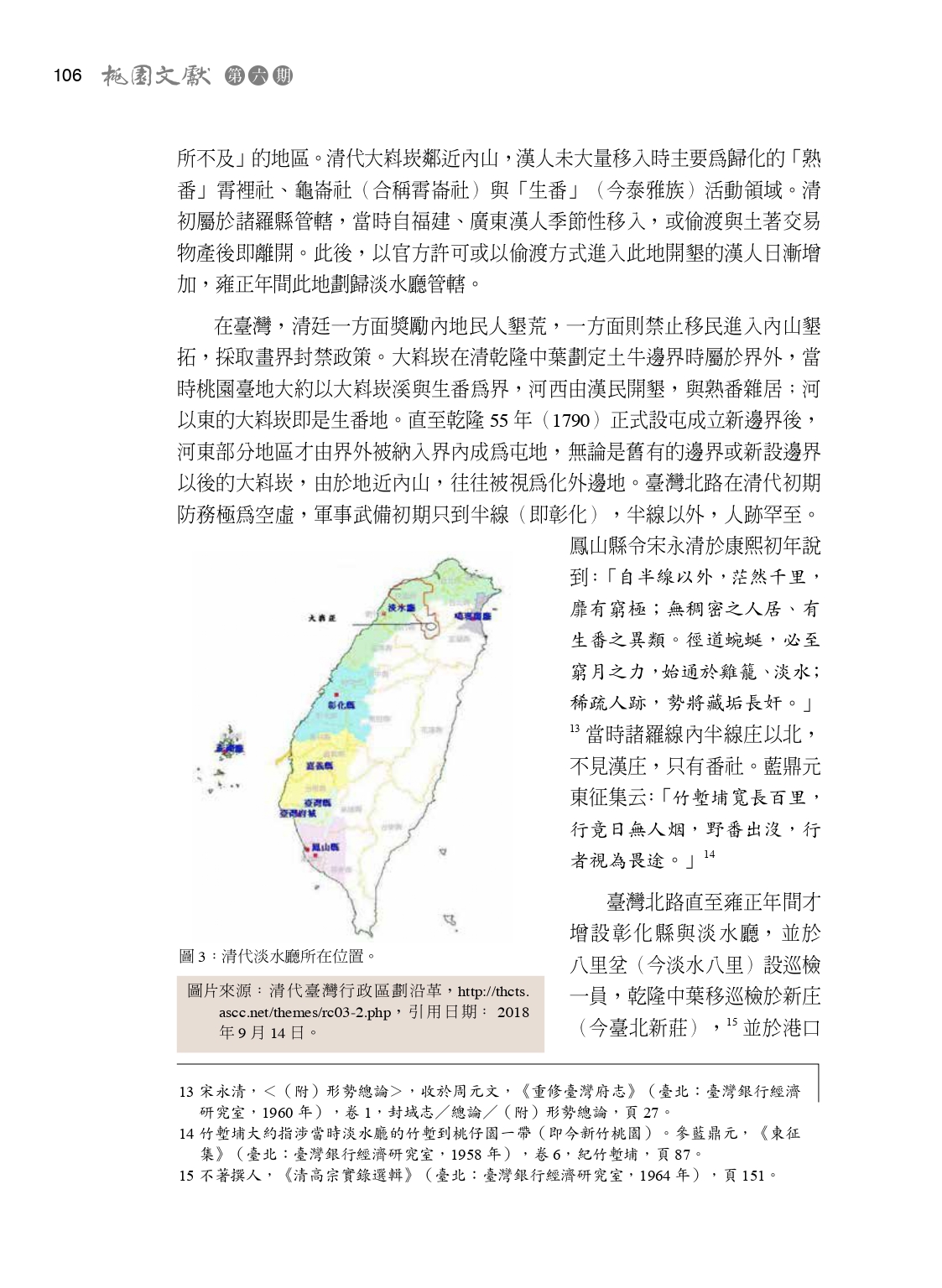

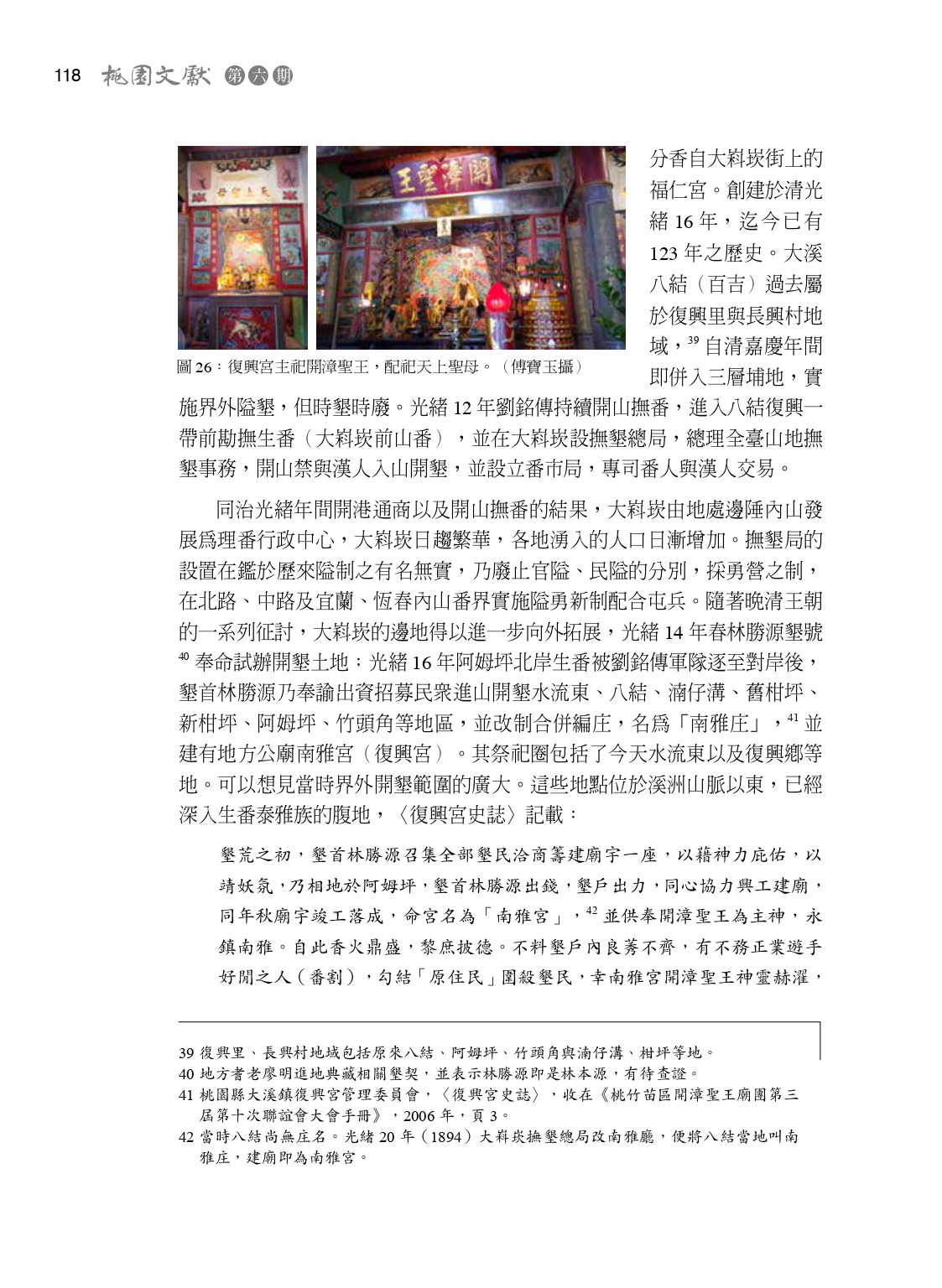

文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第6期「宗教與信仰」:傅氏一文在討論大嵙崁內山的開發與信仰之間的關係。當漢人移民爭相的從大漢溪對岸河西一帶來到所謂的界外河東去開墾新的土地,會面臨到與原住民之間的衝突,因此漢人移民莫不爭相「設隘防番」。民間的私人武裝拓墾組織日益往內山前進,這類組織雖打著設隘防番的口號,本質上仍是以開墾界外,這種開墾過程往往再與民間信仰相結合。

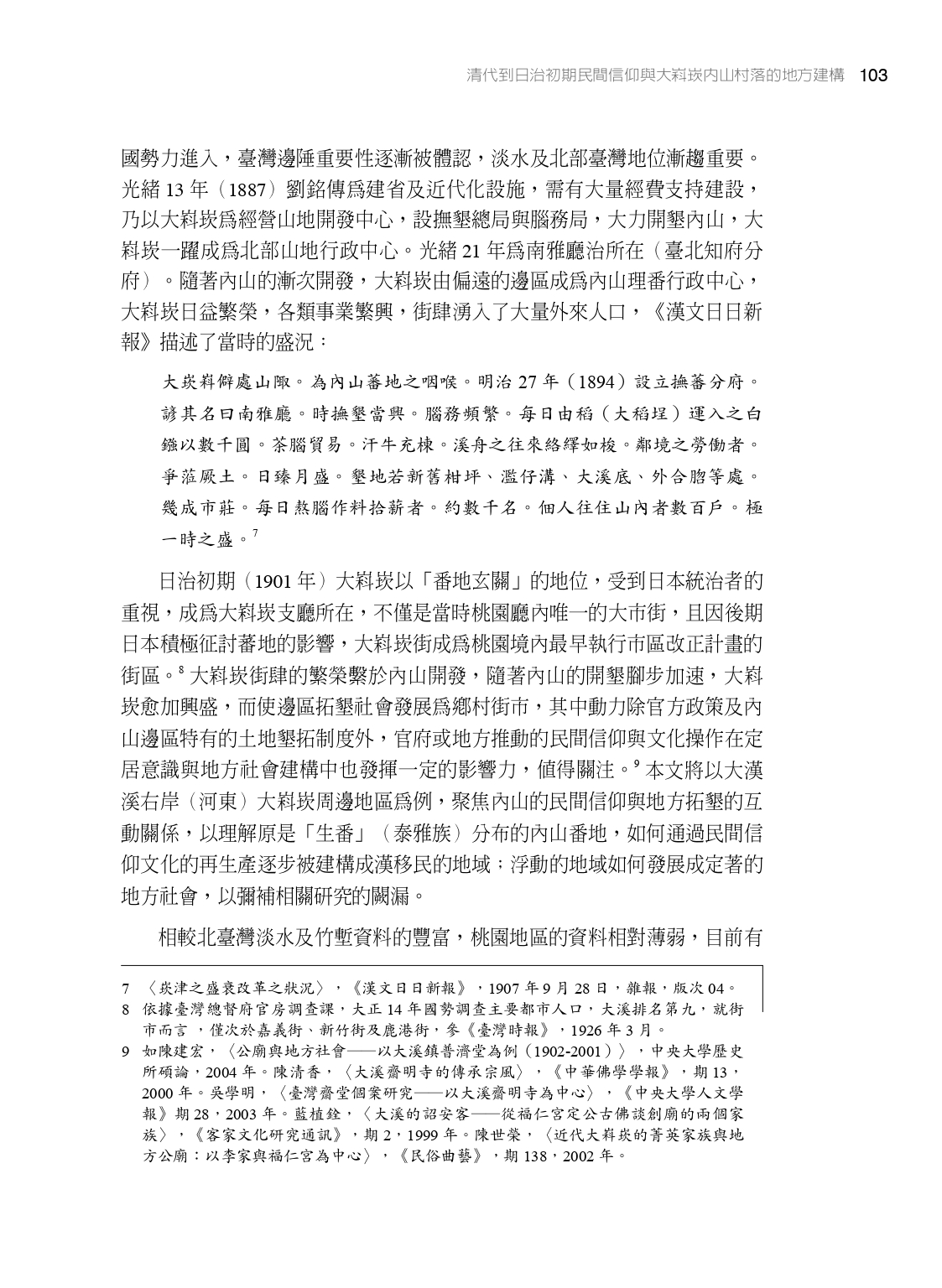

在大溪內柵一帶,欲要進入內山時,都會向神明祈求平安,在三層地區,也有媽祖顯靈逼退生番的傳說。這些民間信仰早期多半是屬私人信仰,後來也會變成地方的公眾信仰,代表王朝正統的象徵在地方建立的過程。與中部的傳說不同的是,中部的傳說中,神明會進入番界以武力主動征討,而大溪一帶卻是防禦抵抗的被動形象,這與當地設隘防番的防禦行為相符。這其實顯示出漢人早已存在的越界侵墾的非法事實,番害傳說是以迂迴隱晦的方式來轉化邊地擴張的入侵性,更是我群的認同與對他者的排斥。

另外,早期的設隘防番,雖獲得政府某種程處的認可,但表面上還是越界開墾的奸民,這些人在遇害後,成為萬全同或是有應公而被收容祭祀,隨著官方開山撫番地推進,戰死的民壯兵勇被列入官方的昭忠祠祭祀,早期的奸民至此也成為帝國王下的良民。作者結論到,大溪的開發正是透過邊地特有土地制度與信仰神話來納入王朝體系的一環,透過界外開墾、生番害人、神明信仰等環節的連結,大溪終被列入國家的版圖之中。