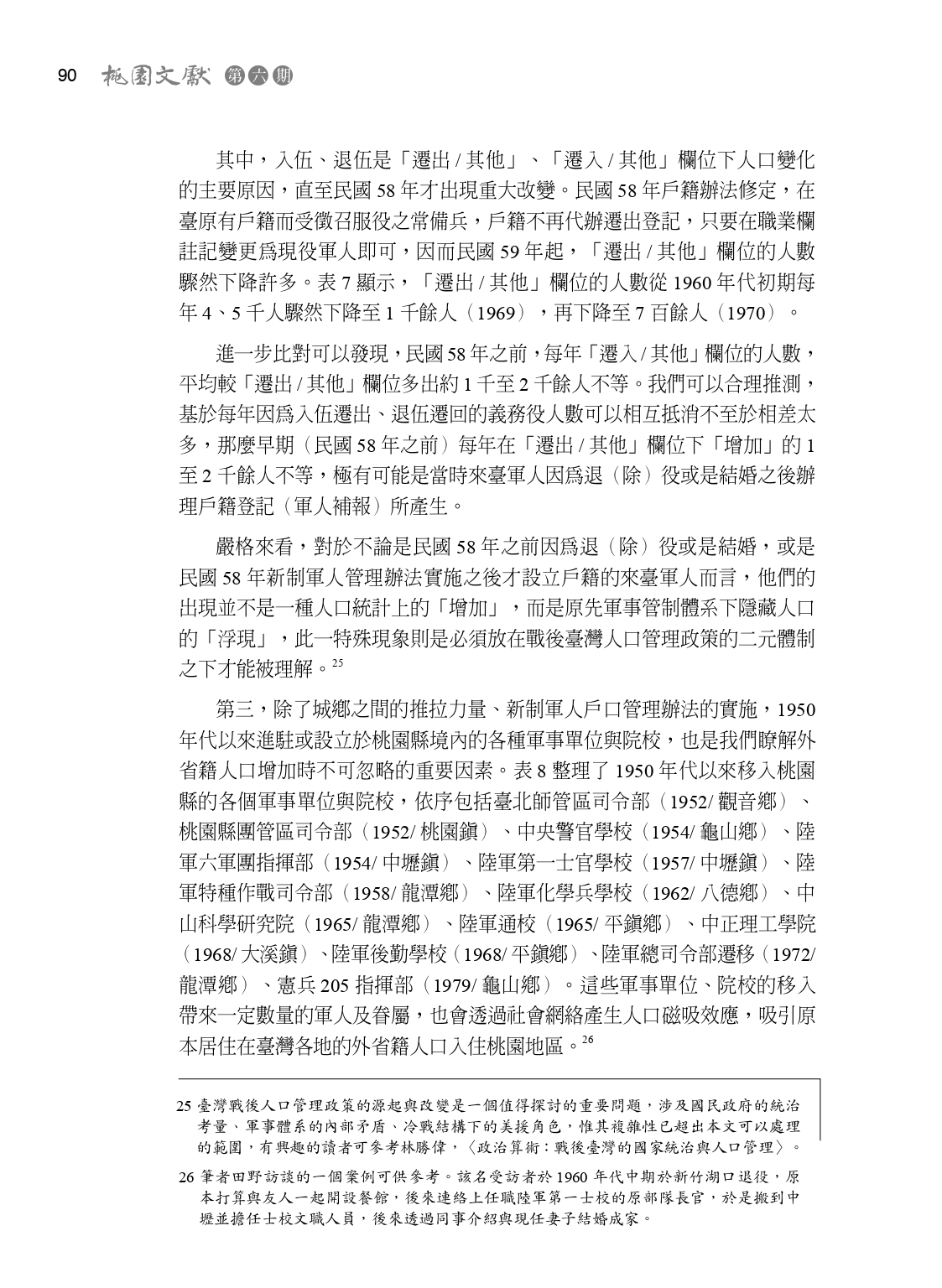

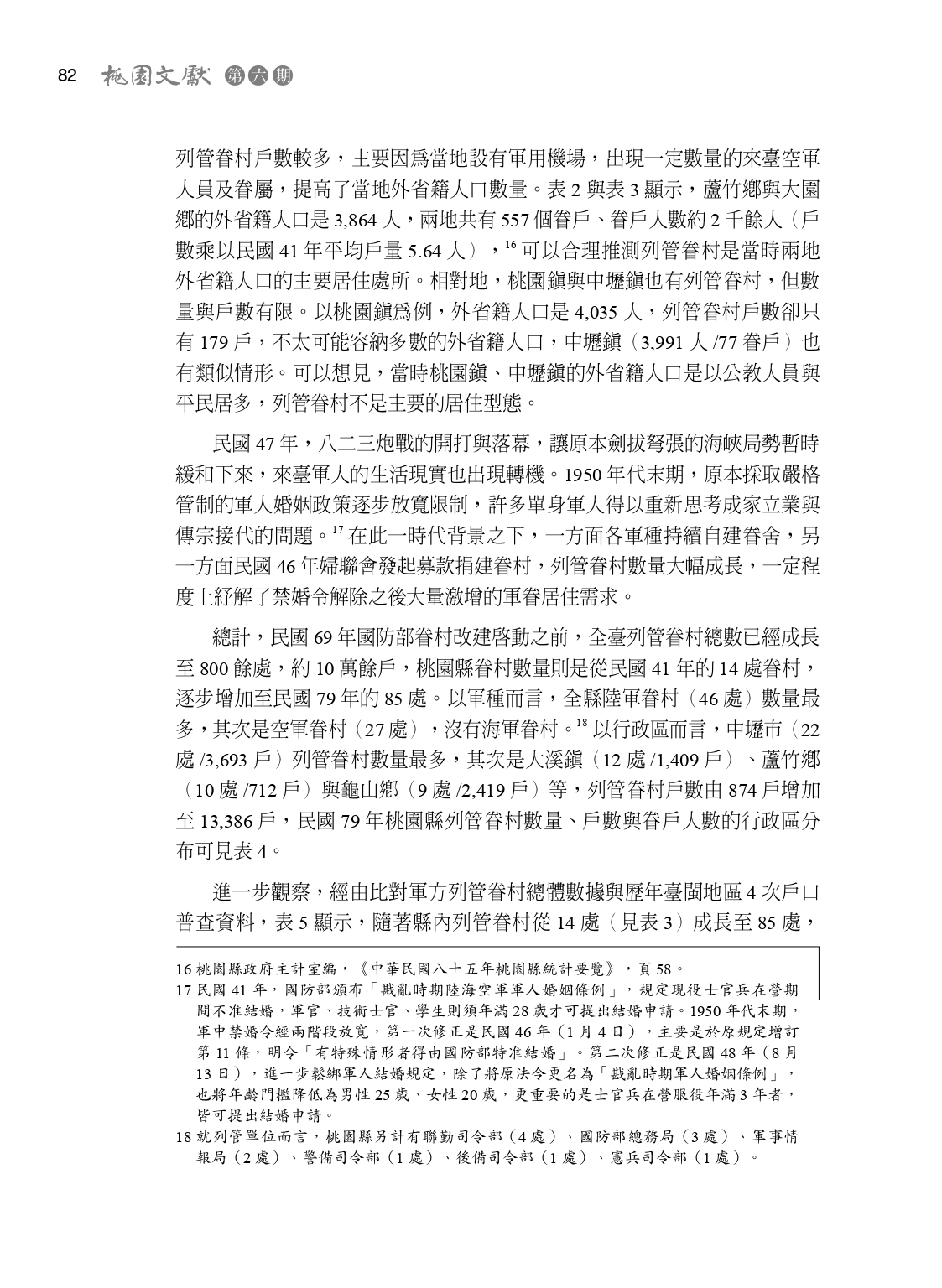

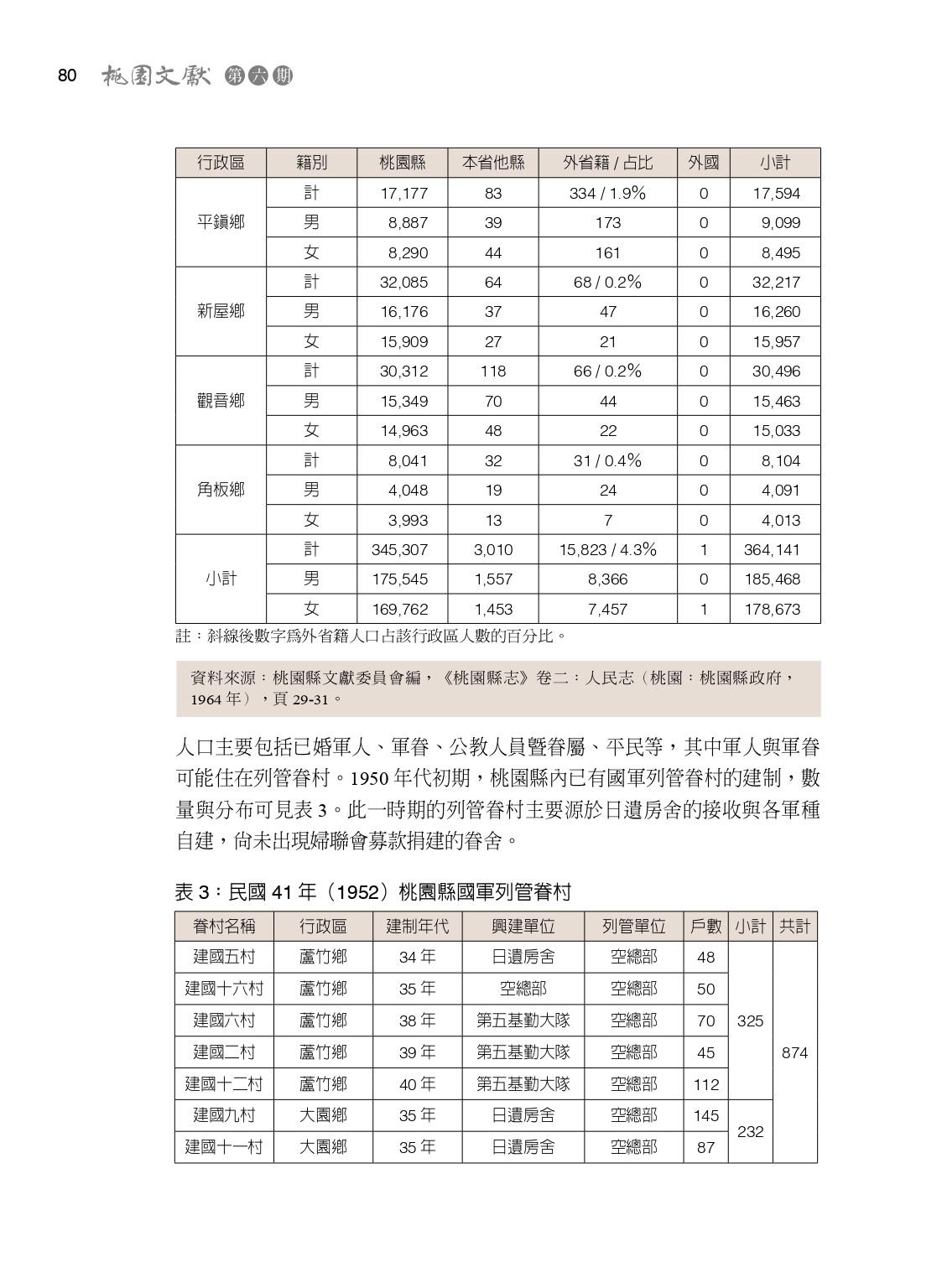

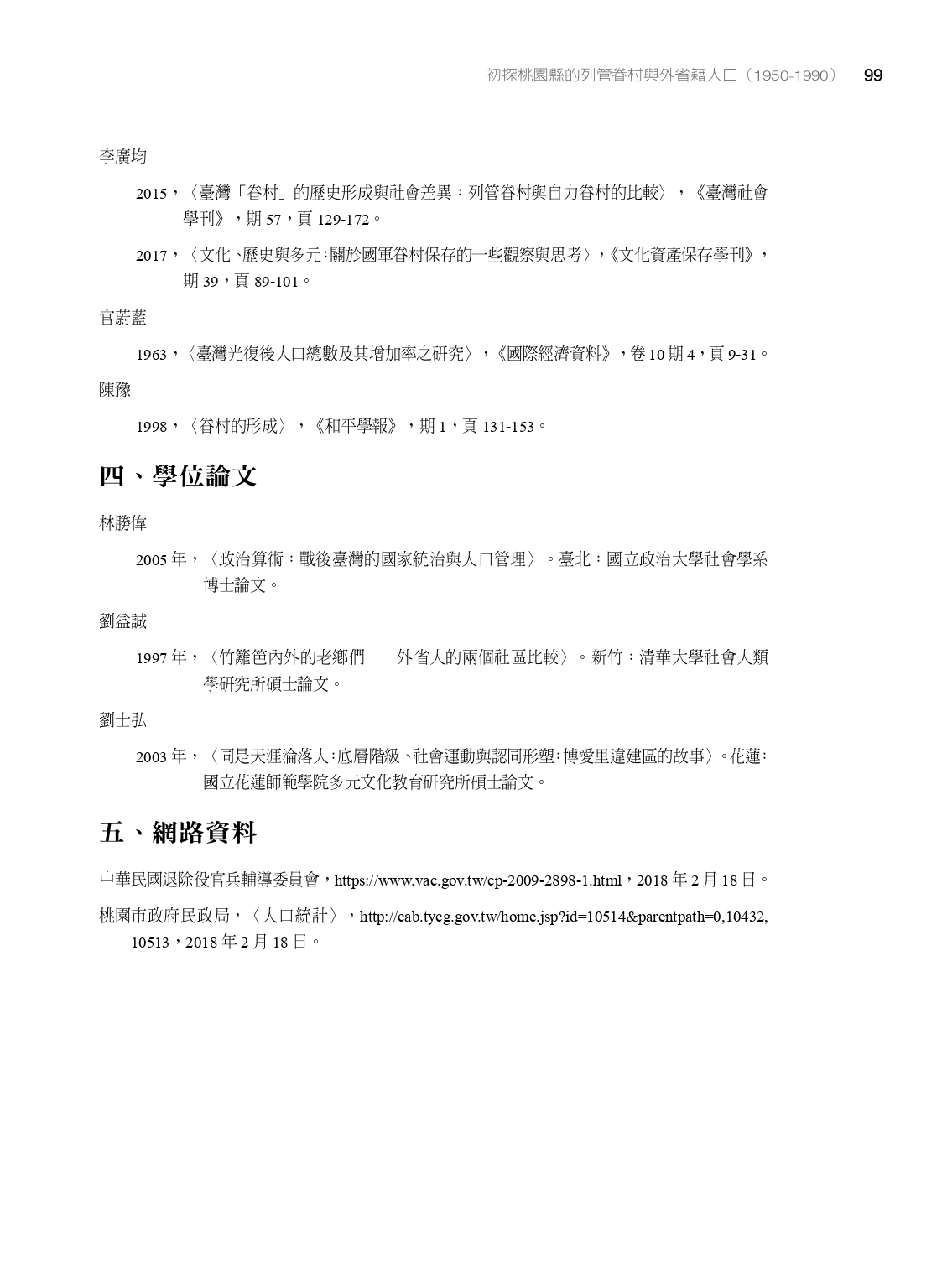

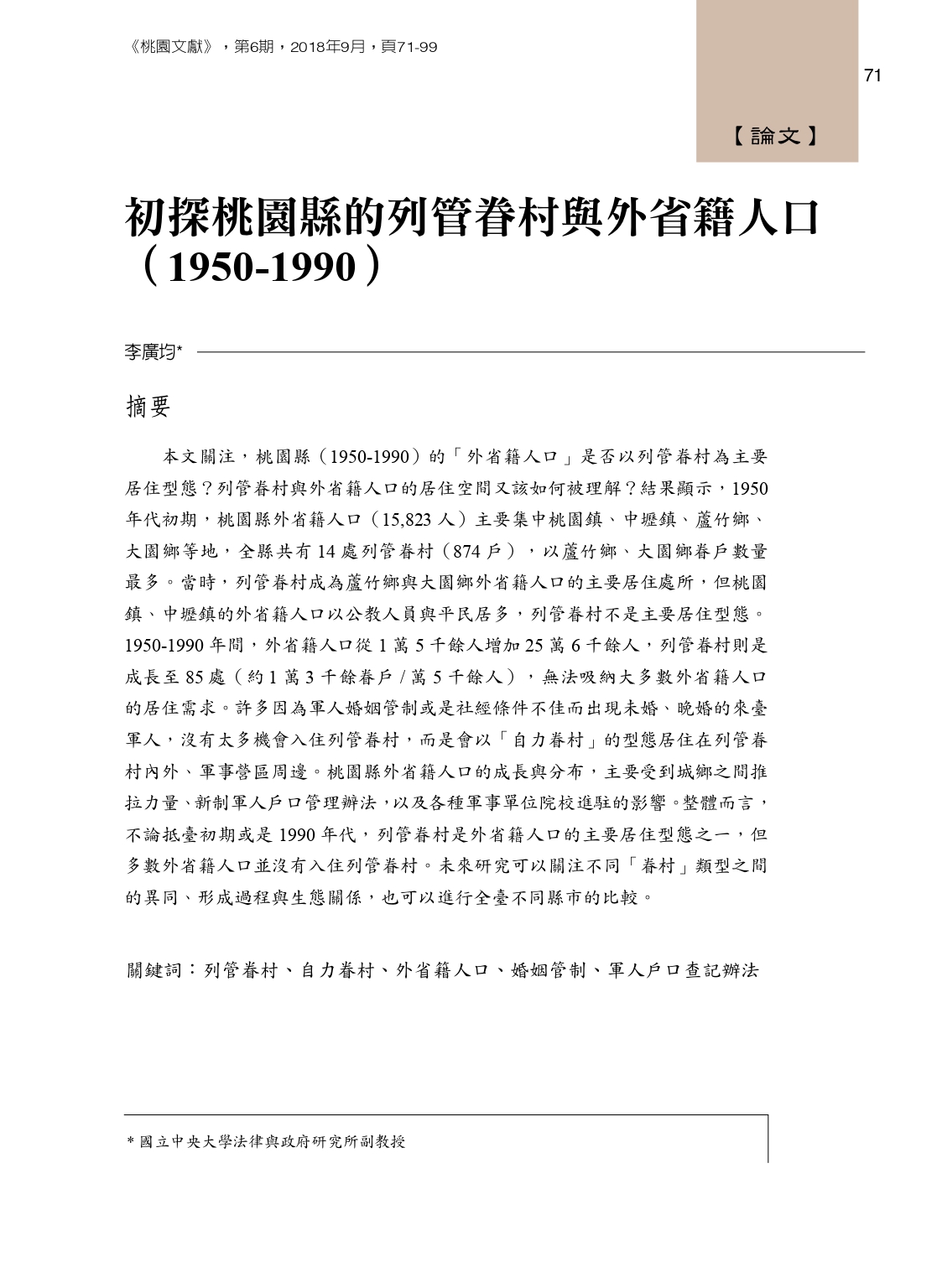

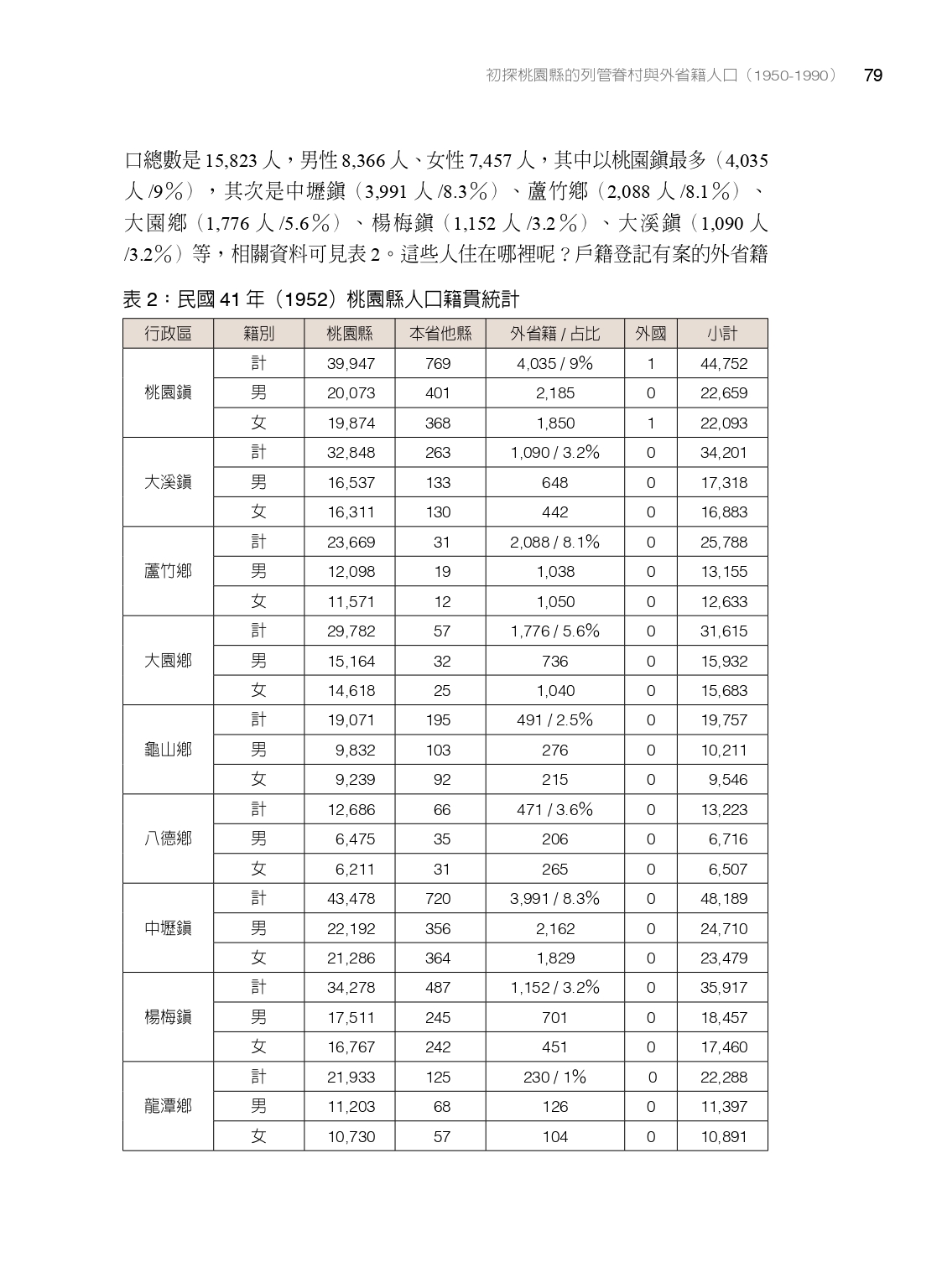

文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第6期「宗教與信仰」:既有的研究迷思都認為戰後從中國大陸遷徙來台的外省籍人士中,絕大多數都居住在國防部列管的列管眷村中,作者認為這種簡單的印象忽略了來自大陸的移民並非集中在某一時期以及人口增加的趨勢。其實在戰後初期,桃園的外省籍人口中,大園及蘆竹因有軍用機場,帶來一定的人員及眷屬,這些人員的主要居住地是列管眷村。而在桃園及中壢,眷村數量要少於大園及蘆竹,但外省籍人口卻要更多,顯然外省籍人口並非全集中在列管眷村。

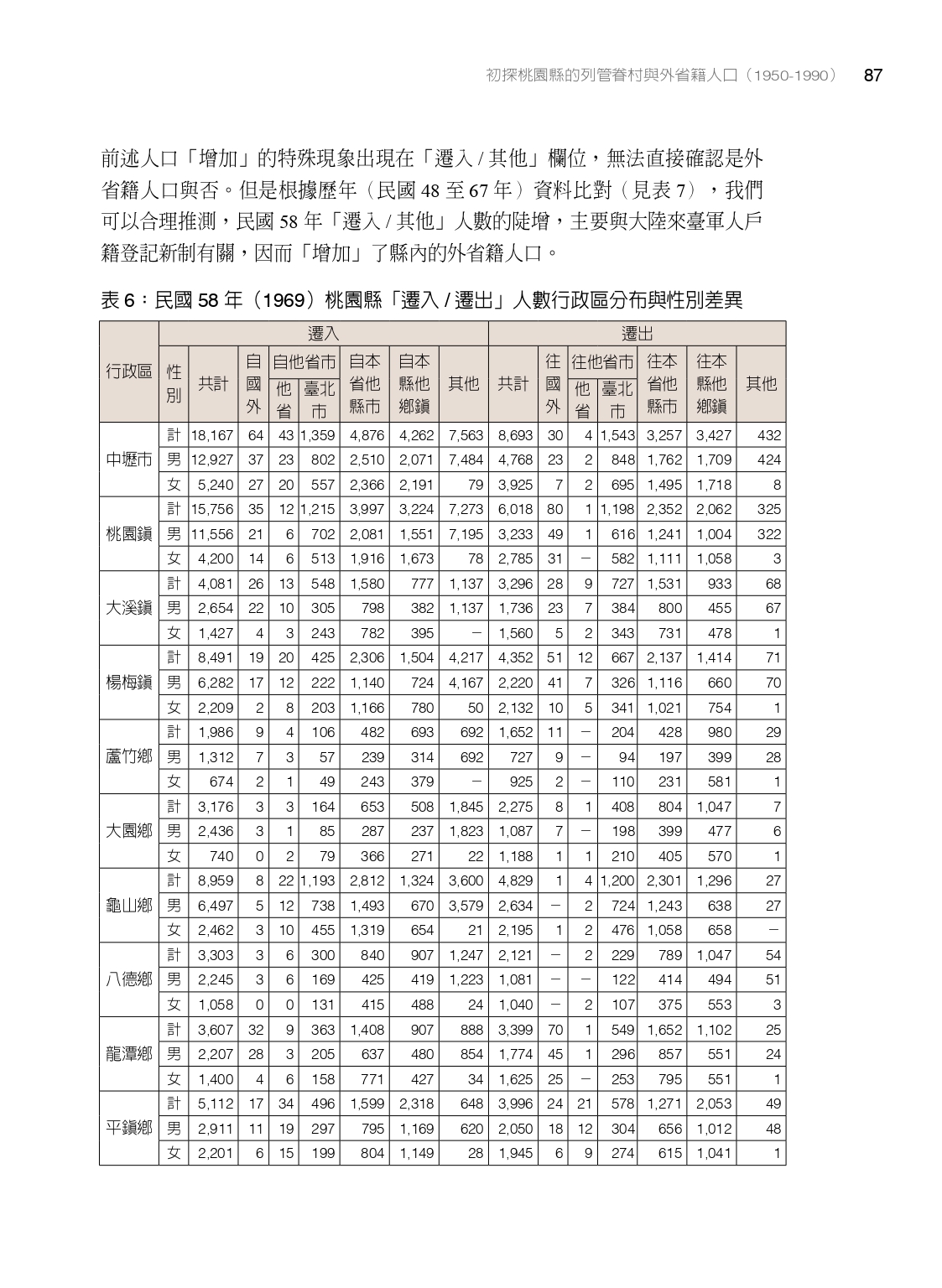

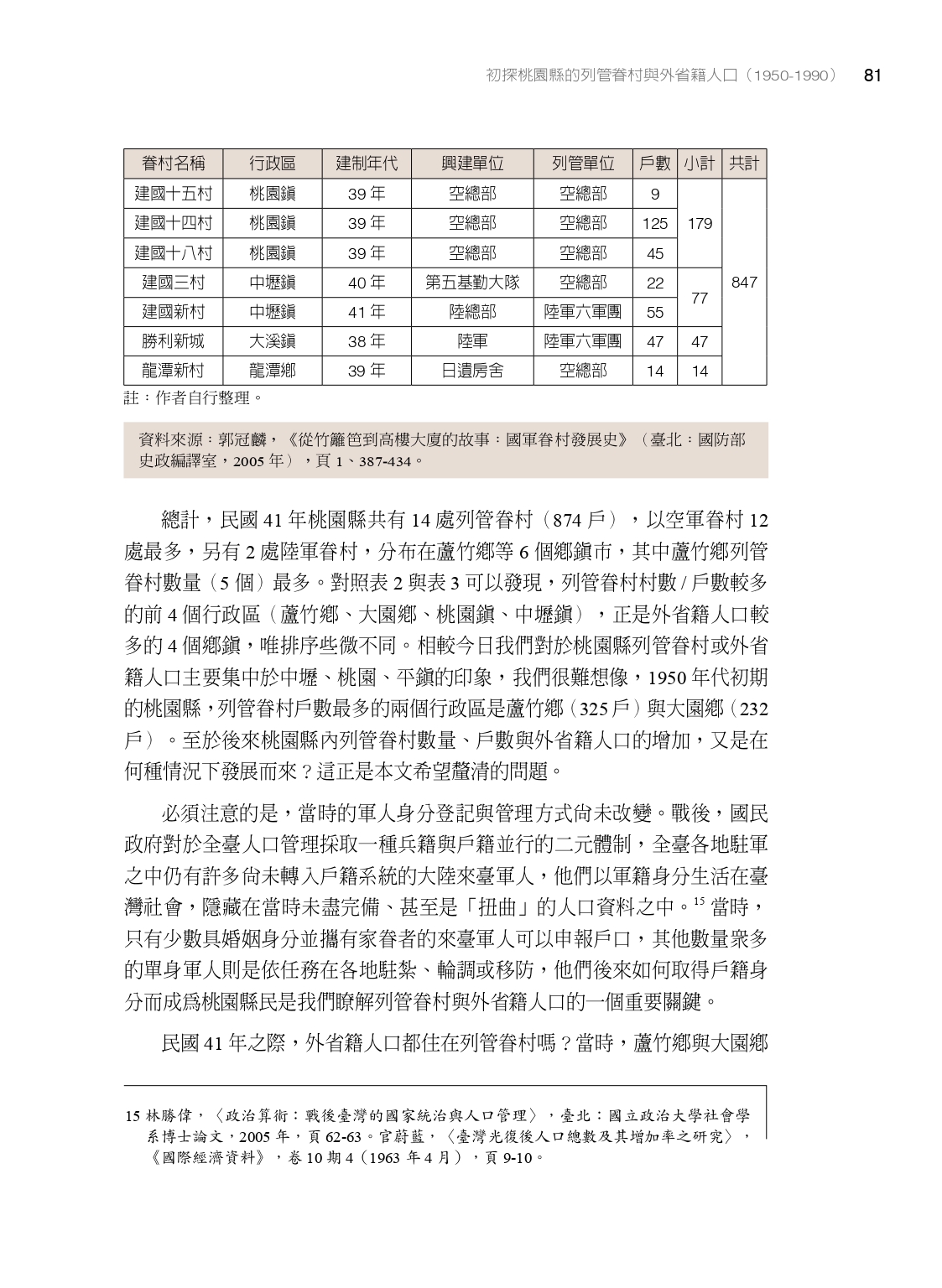

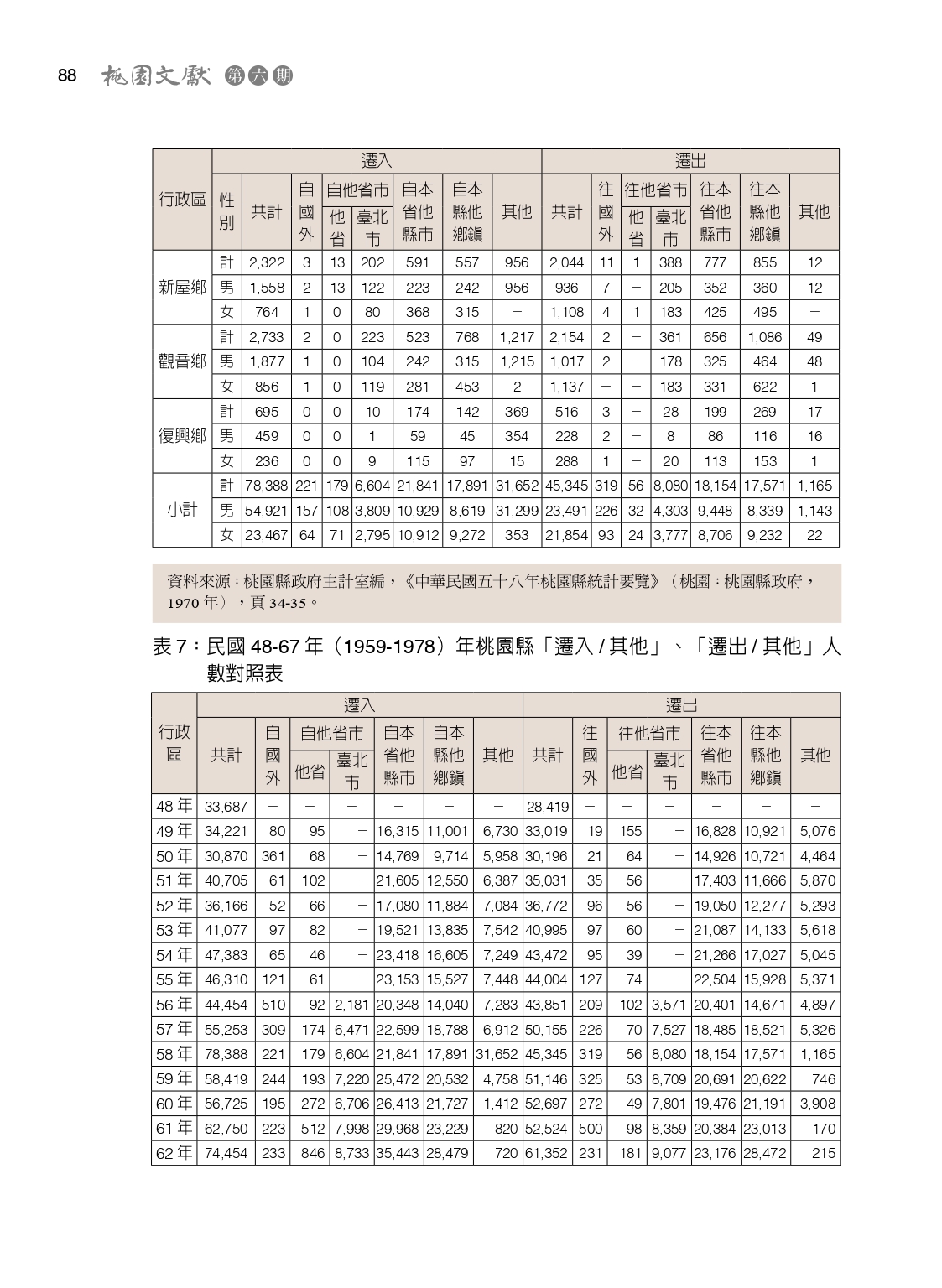

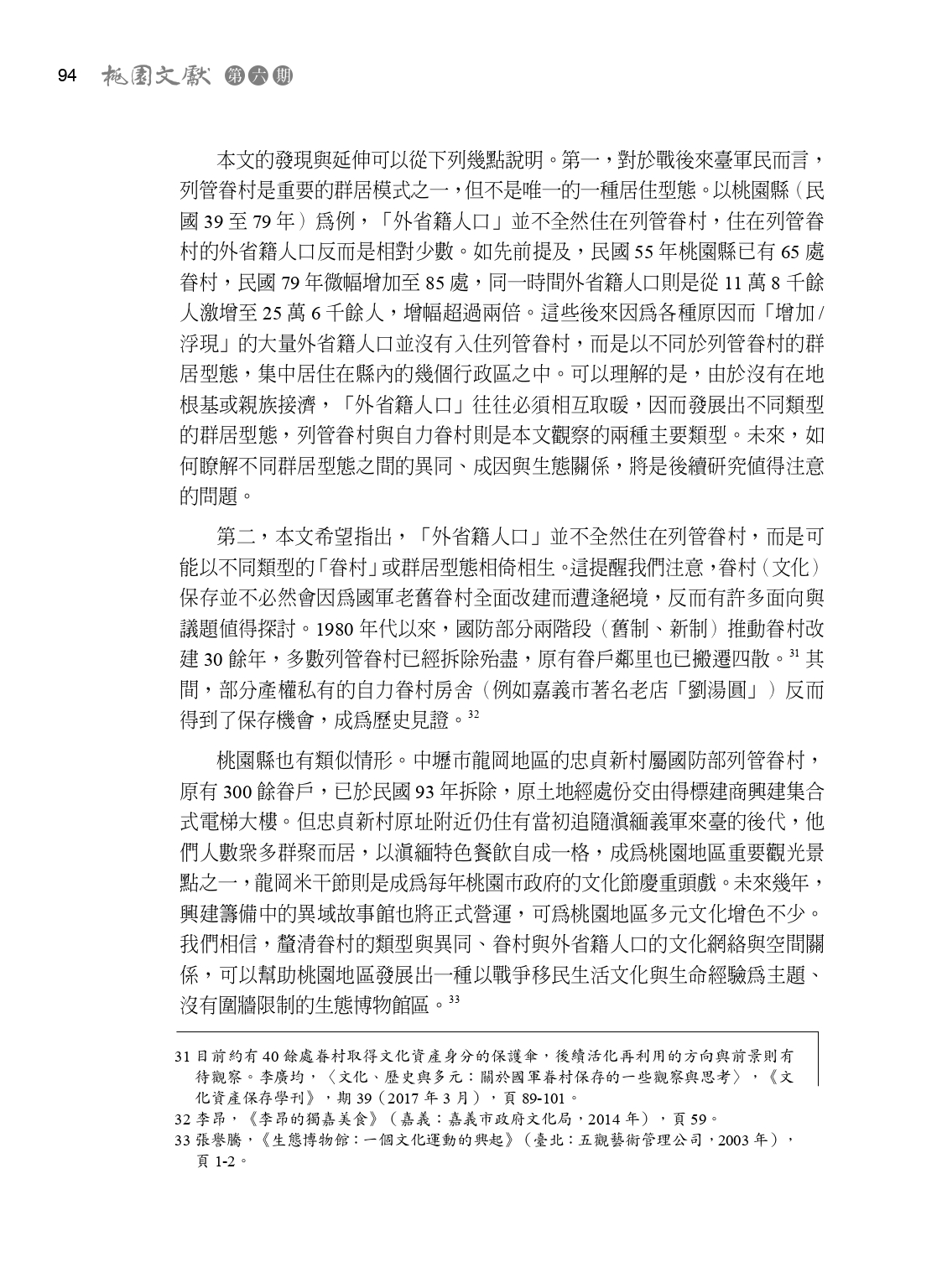

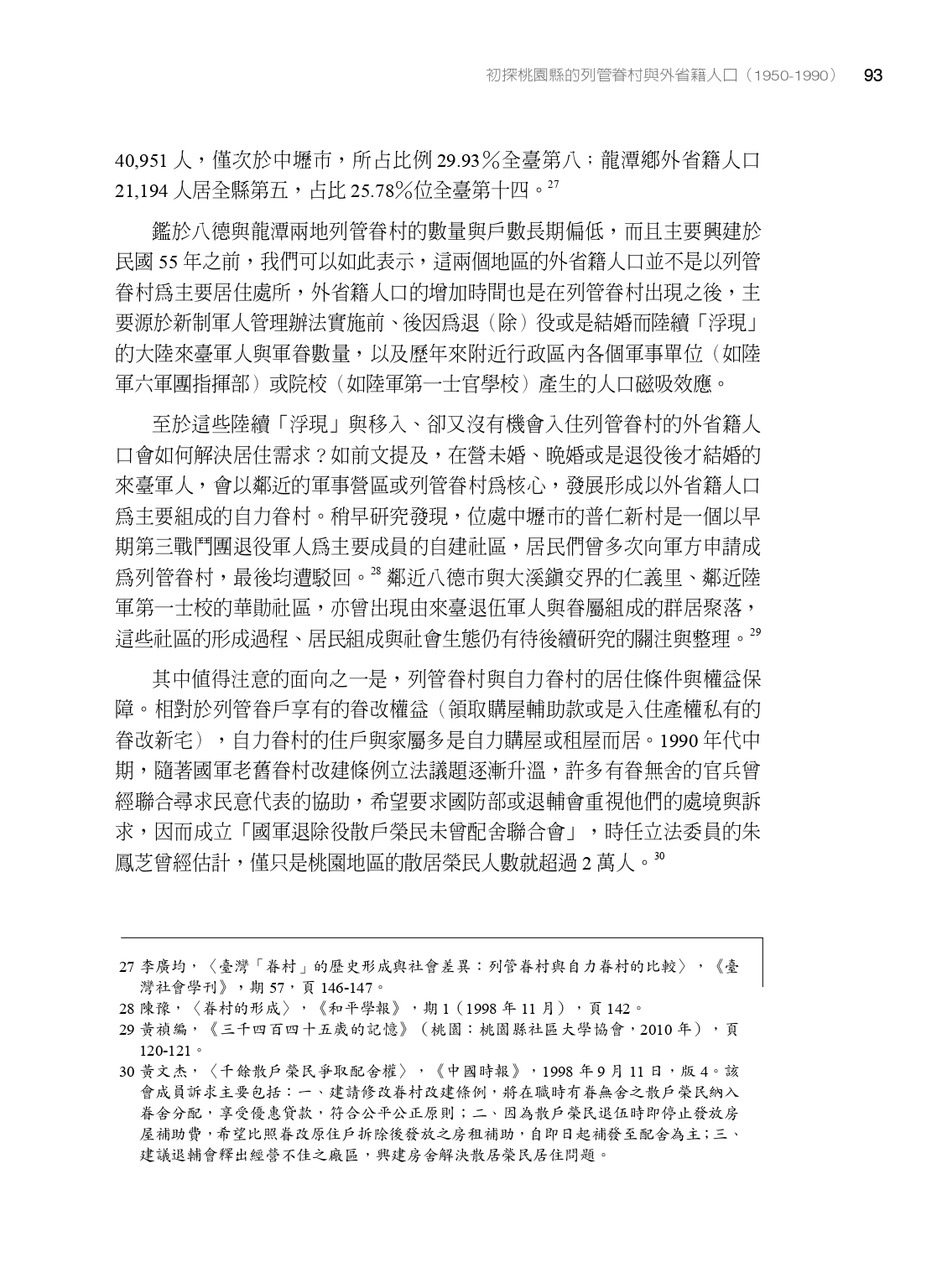

軍方逐年增建新眷村,且桃園的部分區域增加的比重為全國之冠,不過增加的眷村數量遠不及增加的外省籍人口。外省籍人口的增加,除了戶籍辦法的改變外,許多軍事單位及院校紛紛在桃園設立,帶來大量的軍人及眷屬,使人口快速增加。

作者觀察到,陸續浮現與移入桃園的外省籍人士中大多數沒有辦法居住在有限的列管眷村,由於沒有地方宗族的接濟或在地基礎,他們只能自我集結,互相取暖,以鄰近的軍事營區或列管眷村為核心,發展出自力眷村,這是眷村的另一種特殊樣貌,如中壢的忠貞新村附近。作者認為,隨著列管眷村的陸續拆建,這些私有的自力眷村反得以保存下來,並形成另一種文化的意象,這也是桃園不同於其他地方的城市文化與地景。未來應該更關注不同形式的眷村內在的差異,以及如何保存這種不同的生命故事及文化,是更為重要的。