文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第6期「宗教與信仰」:黃氏一文以介紹桃園的各宗教發展概況。清代時,台灣以佛教和道教為主,在佛教整體的素質尚不高,桃園絕大多數的寺廟都沒有佛教僧侶,此時的佛教偏向在家佛教或民間信仰的性質。

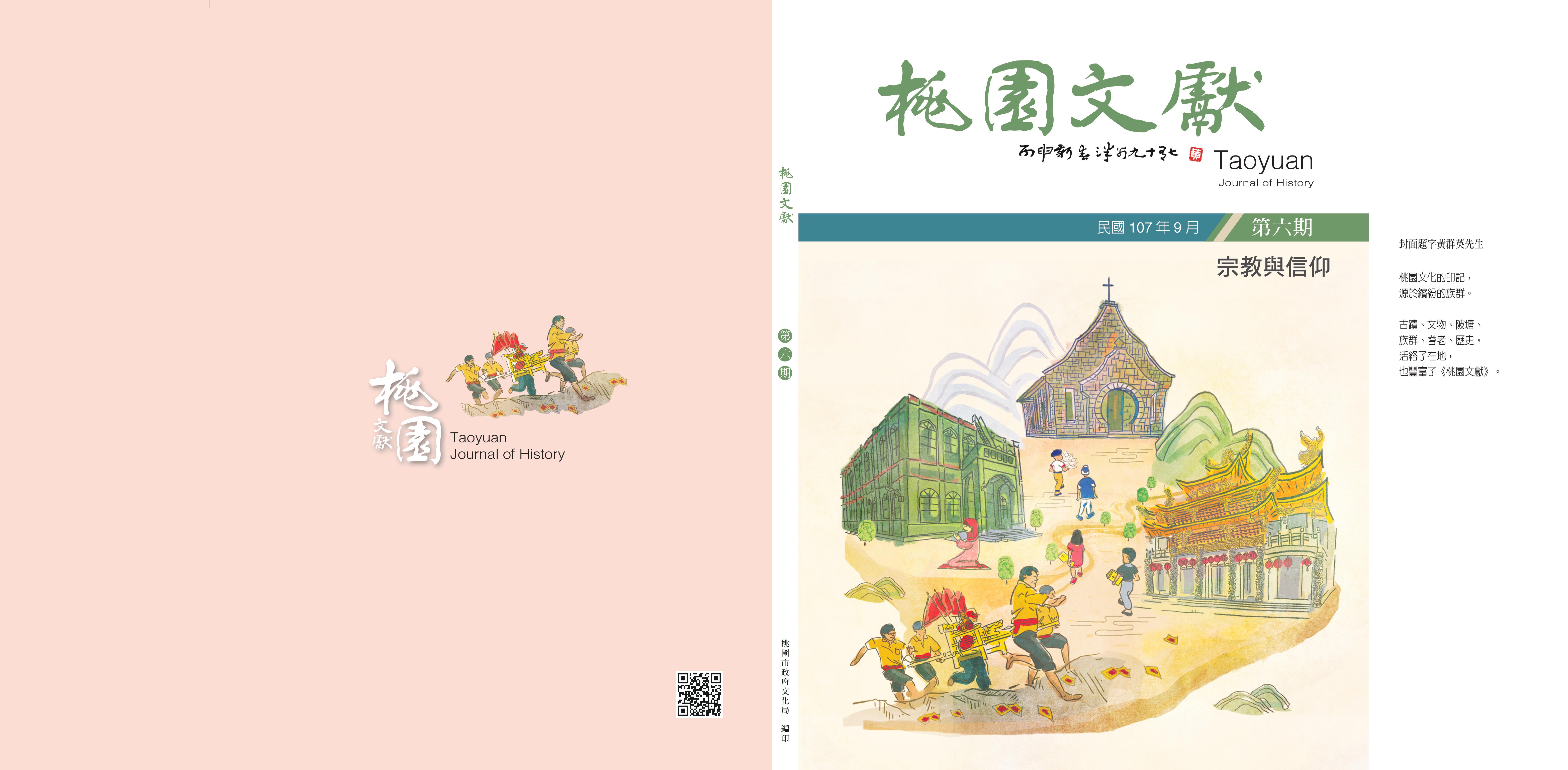

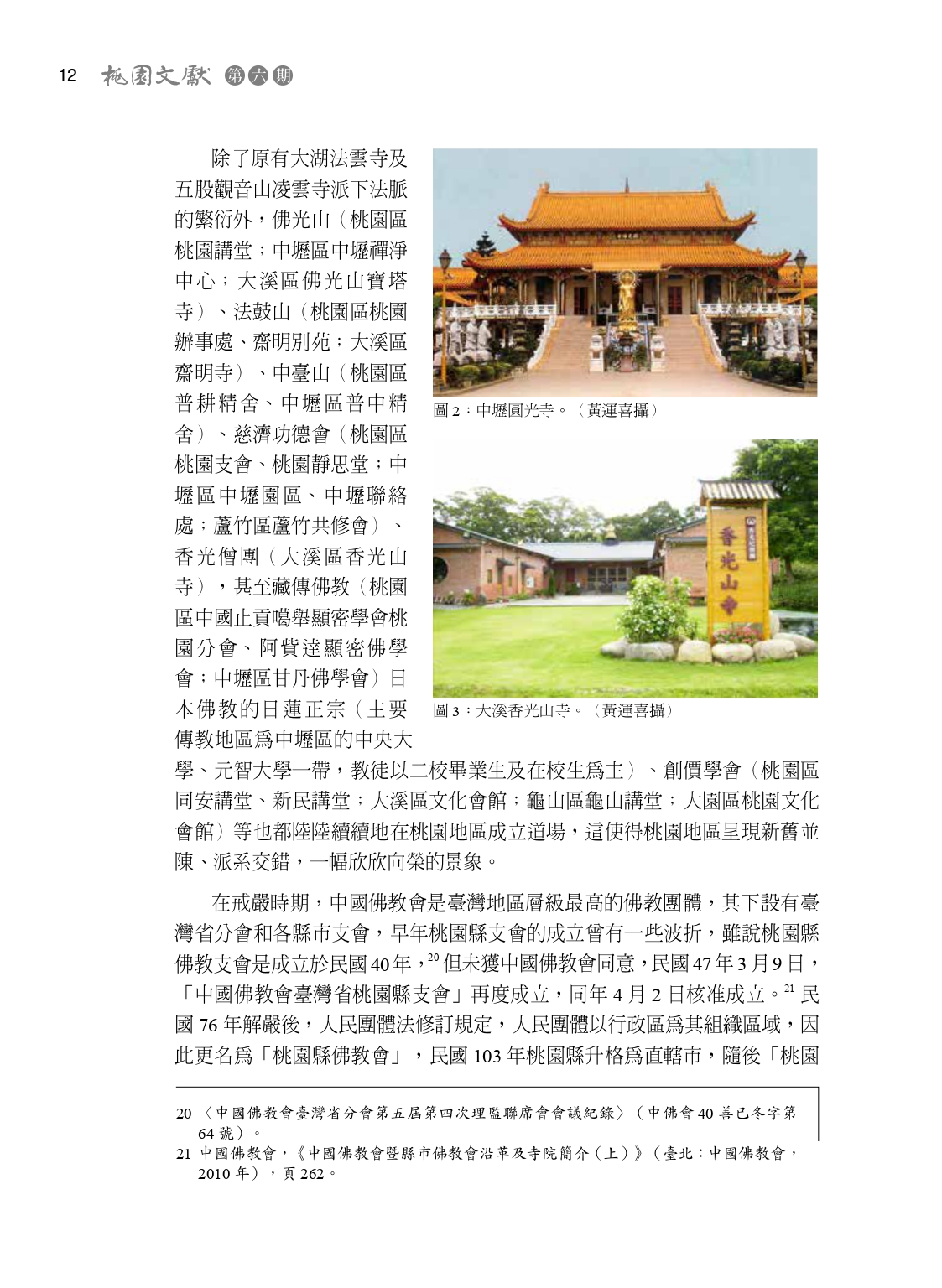

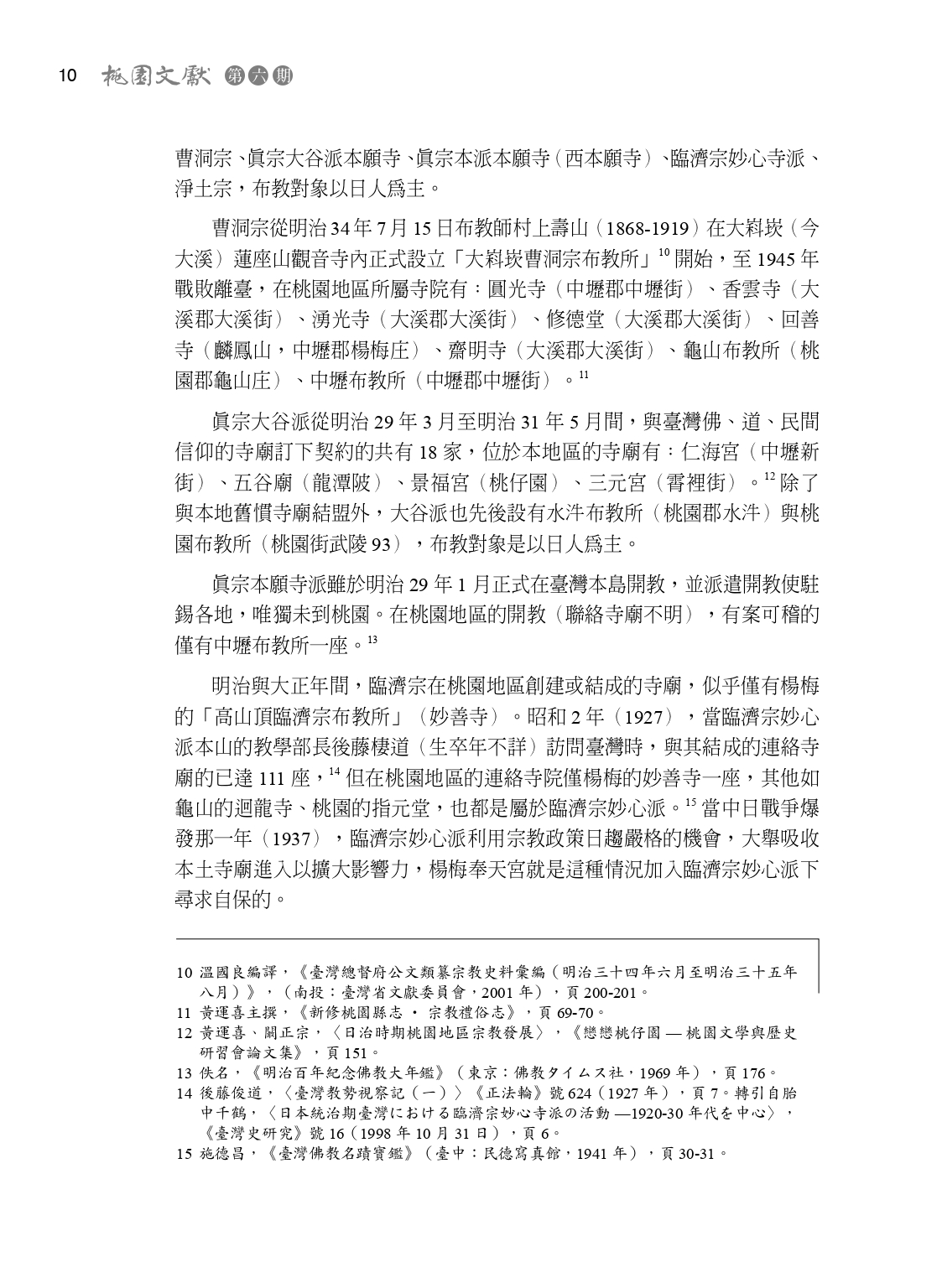

日治後,殖民政府將台灣佛寺整合至日本佛教各派之下。戰後中國佛教會來台,桃園縣各支會也隨之成立,透過傳戒,許多齋堂的齋友及齋姑轉變為比丘或比丘尼。加上圓光佛學院及觀音佛教弘誓學院的設立,桃園的佛教發展仍在欣欣向榮。

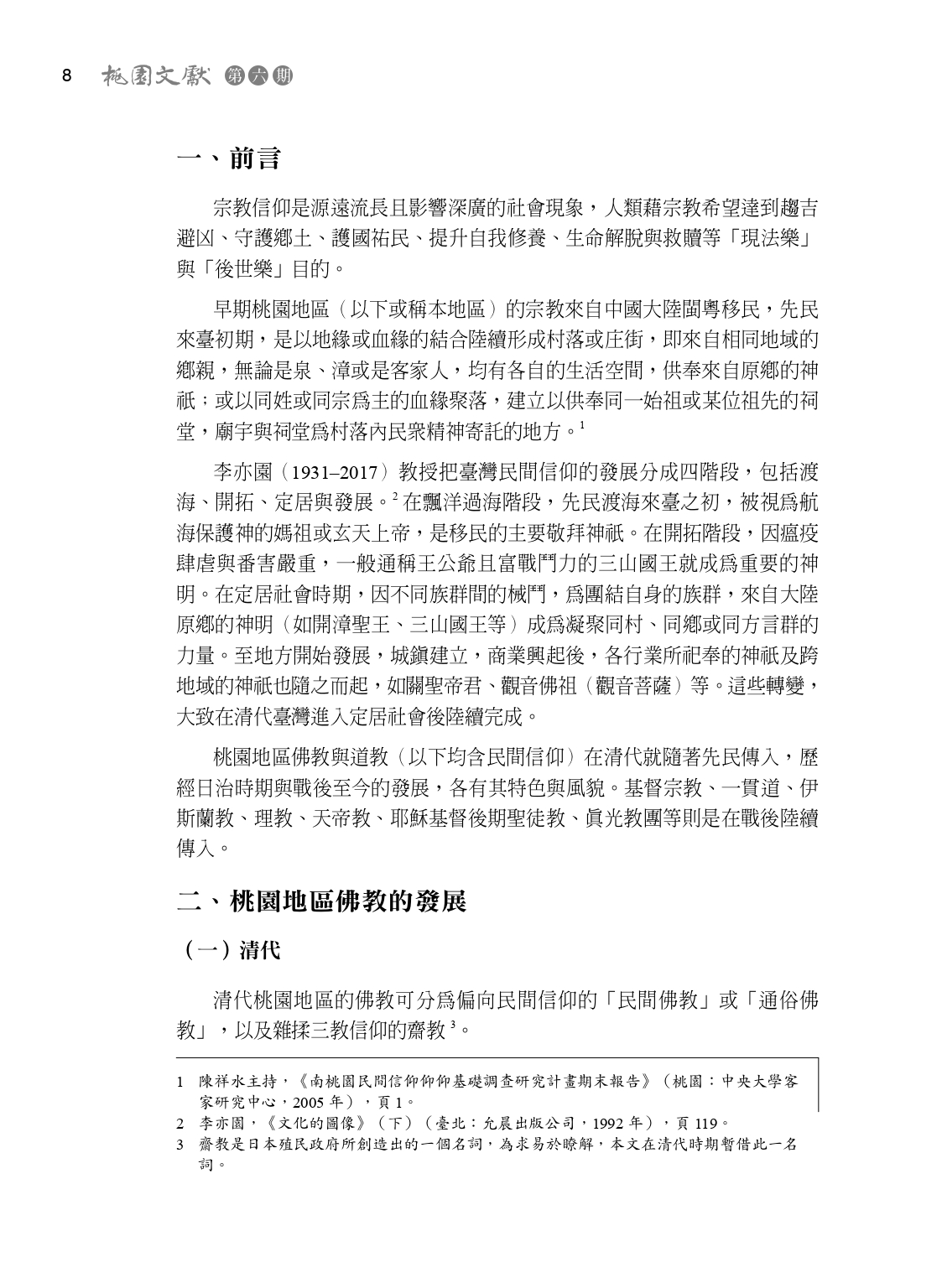

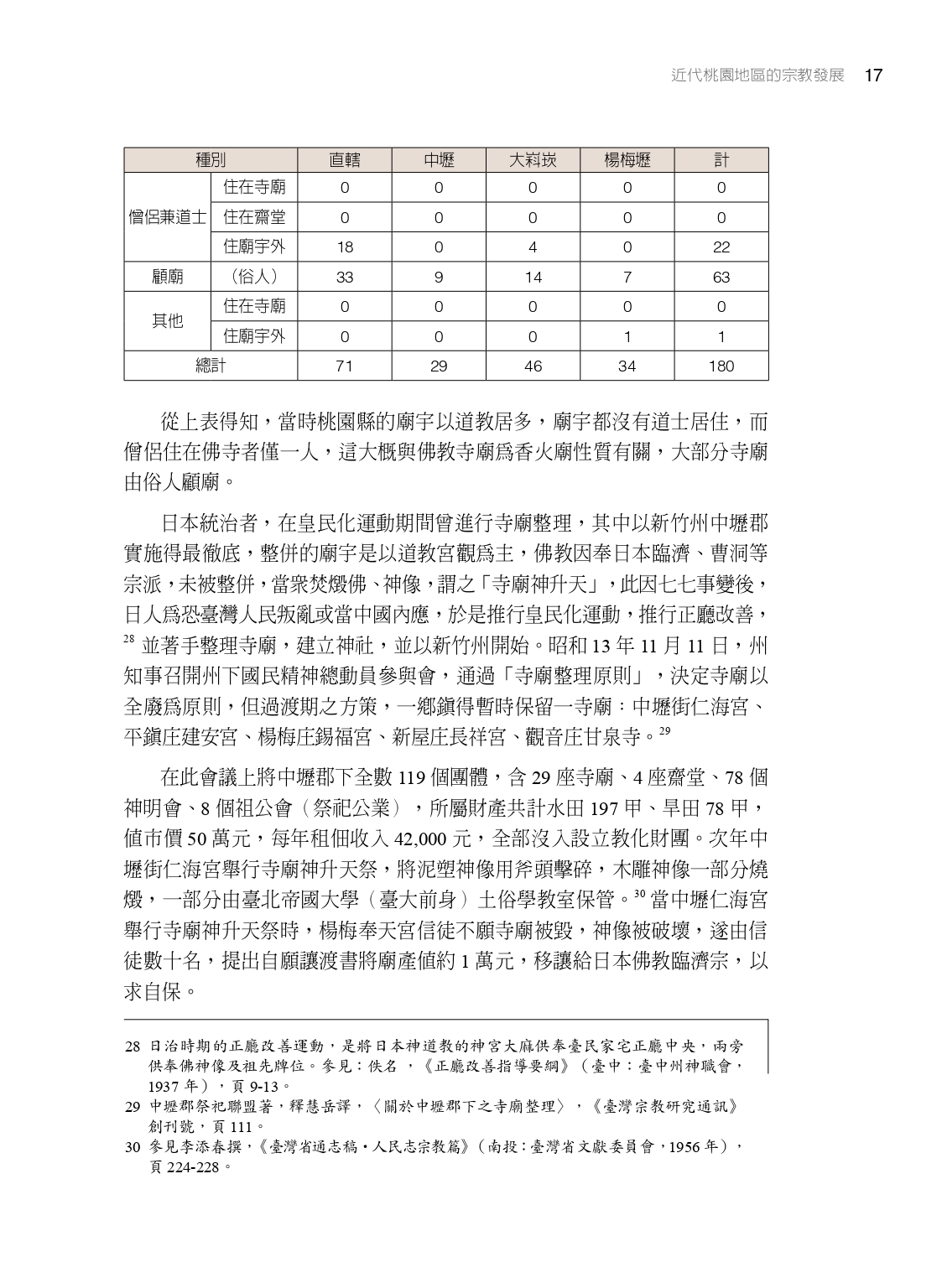

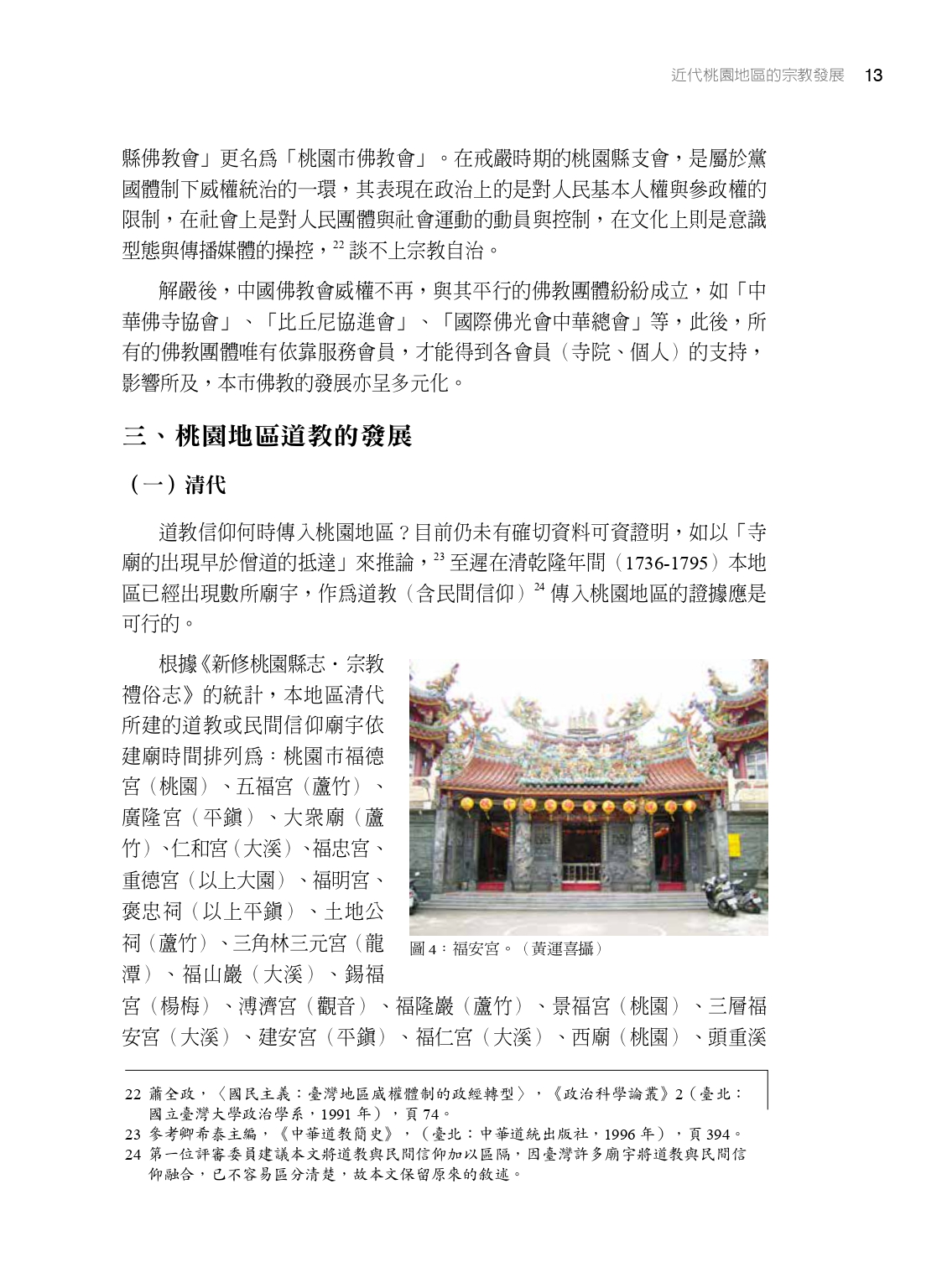

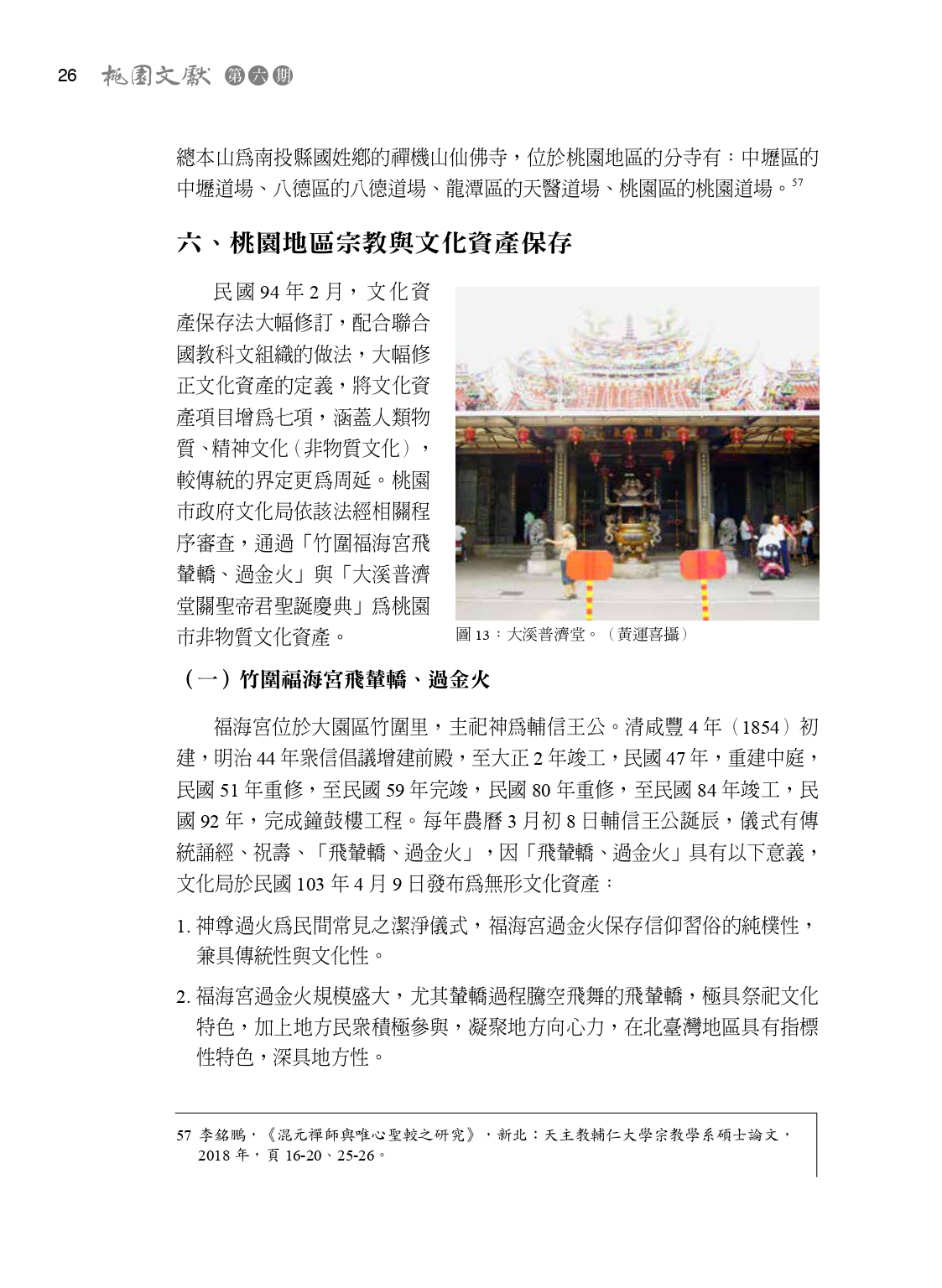

在道教,台灣早期的廟宇成立多是移民攜帶祖籍神明來台後興建,本身自然沒有道教教義的成分。不同地區的寺廟神明差異性很大,但在桃園,三官大帝的信仰則跨越閩客兩族群。到了日治後期,因皇民化運動之故,許多廟宇遭到破壞,要到戰後才得以復原,這些廟宇透過祭祀圈與共同的祭拜儀式,逐步成為地方的信仰中心。

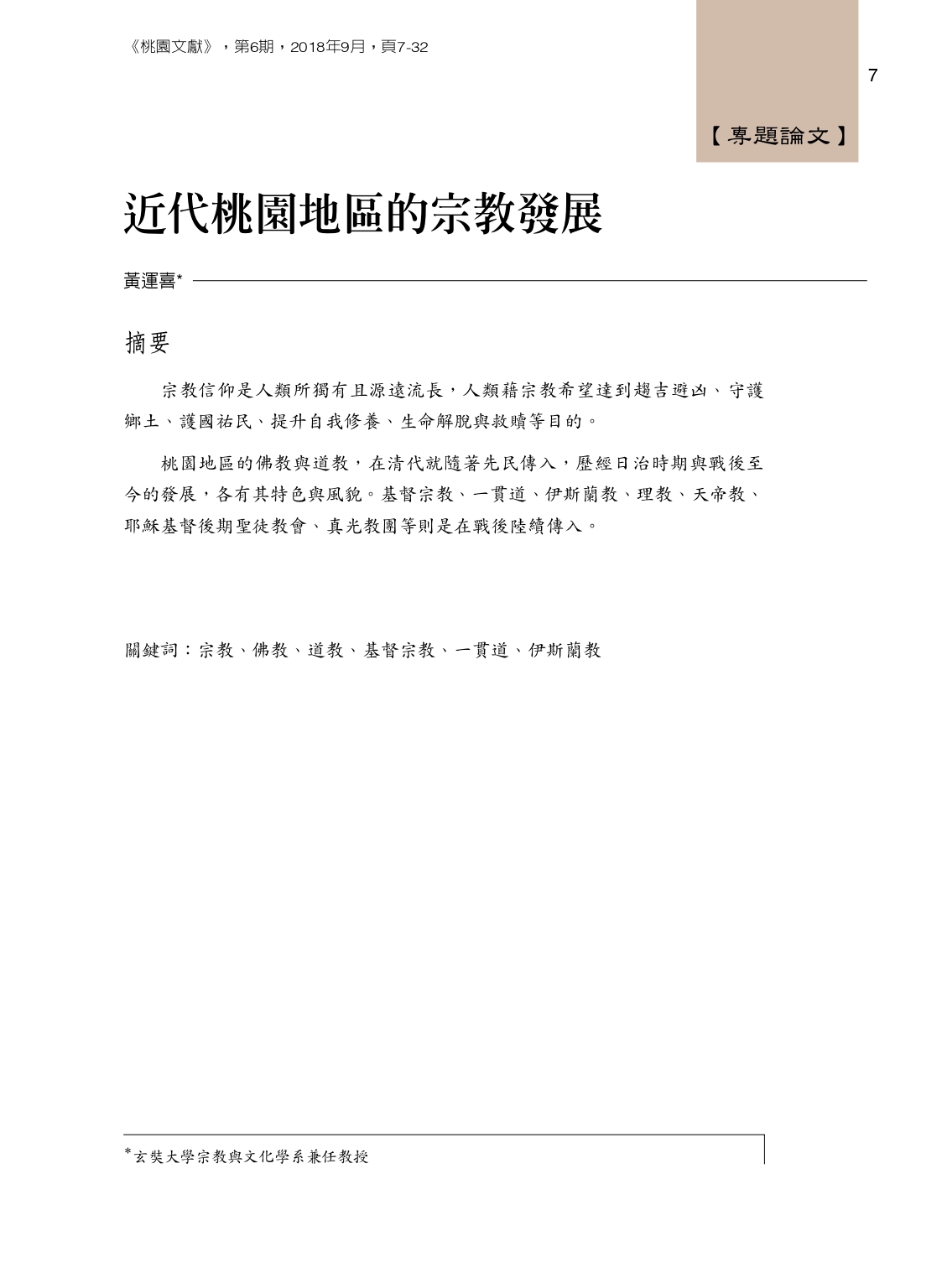

基督教方面,隨著清光緒11年馬偕牧師在桃園傳教開始,桃園的教會陸續成立,發展至戰後,基督教長老教會已經成為桃園區教會數量最多的教派。在宣教上,基督教客家福音協會積極從事客家宣教工作,在不違反教義下推動轉化華人的祭祖文化,逐漸打入了客家族群。

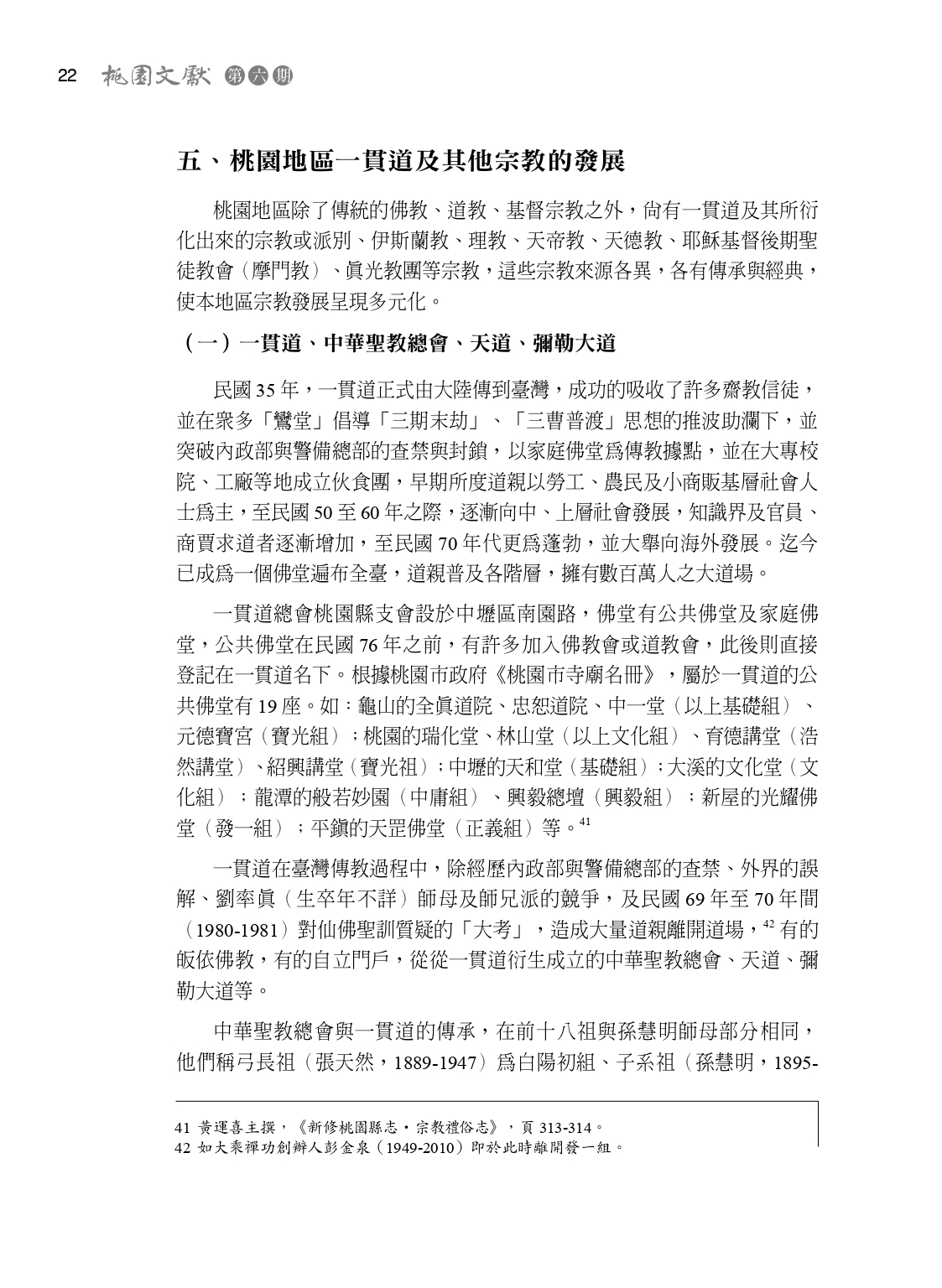

桃園的宗教十分多元,但物質文明的發展,使人類心靈普遍空虛,宗教成為寄託的象徵,如何引導人類的精神生活,使心靈能夠昇華,又避免迷信、斂財,是各宗教與信眾未來的主要課題。