文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第5期「交通與建設」:張新福生於民國56年,雲林人,成大土木系畢業後進入交通大學交通運輸研究所就讀。服完兵役後先進入山地工程顧問公司,當時景氣甚佳,不過後來遇到亞洲金融危機,影響公司的收入,他遂興起了至公家機關度過難關的念頭,民國88年時進入台北縣交通局籌備處當約聘人員,那時正是交通局準備要成立的時候,他也在那時轉為正式的公務人員。

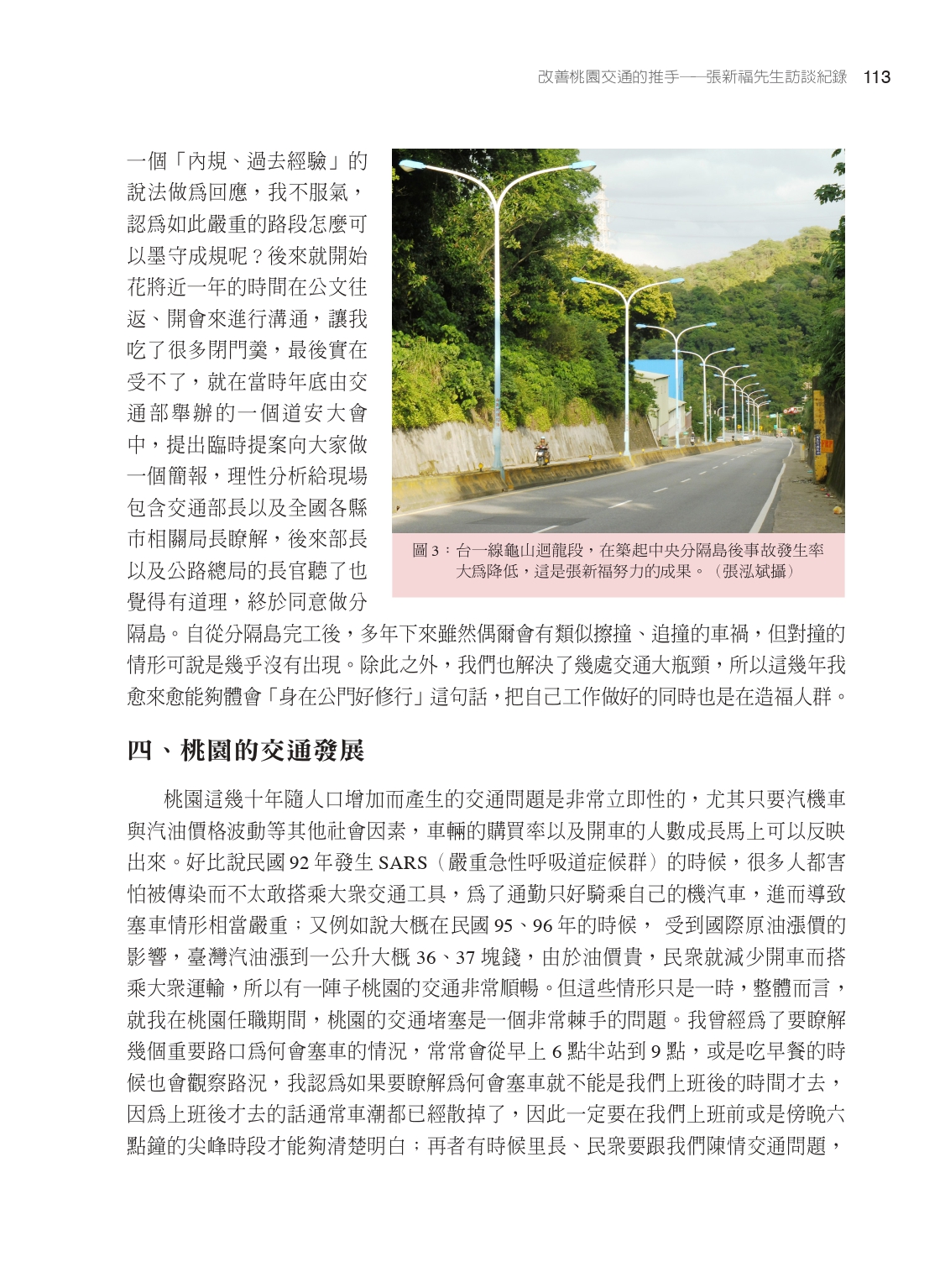

在民國92年時,他轉入桃園縣交通局當課長,當時交通局人手不足,且許多員工也非專業,除了對員工進行訓練外,他要求採購一台大型圖畫輸出機,將在顧問公司的經驗帶來,將計畫以圖面來呈現。原先他抱持著待景氣轉好即離開公家機關的想法,但想到一路上受人提攜,而無法任意放下離開。

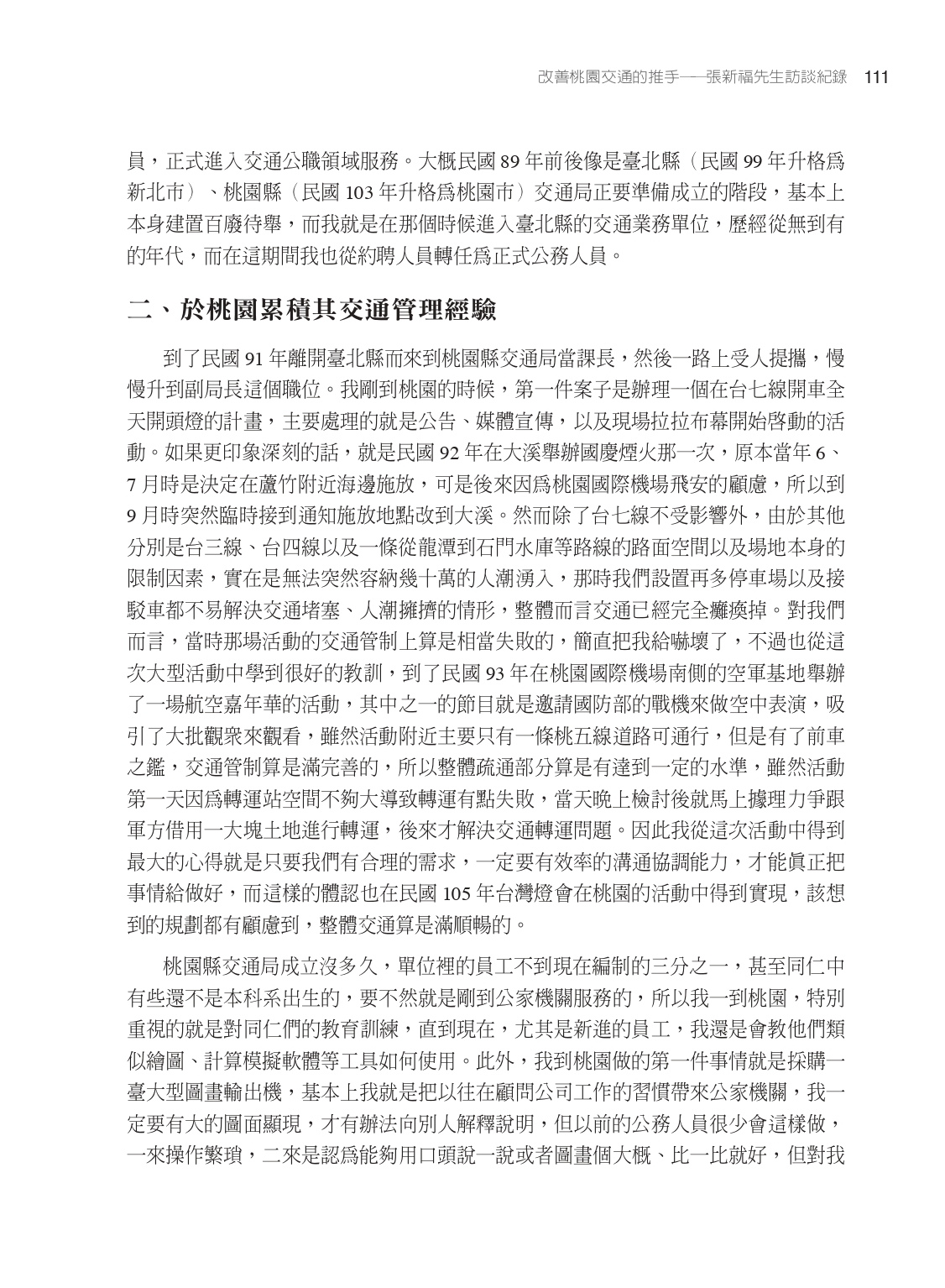

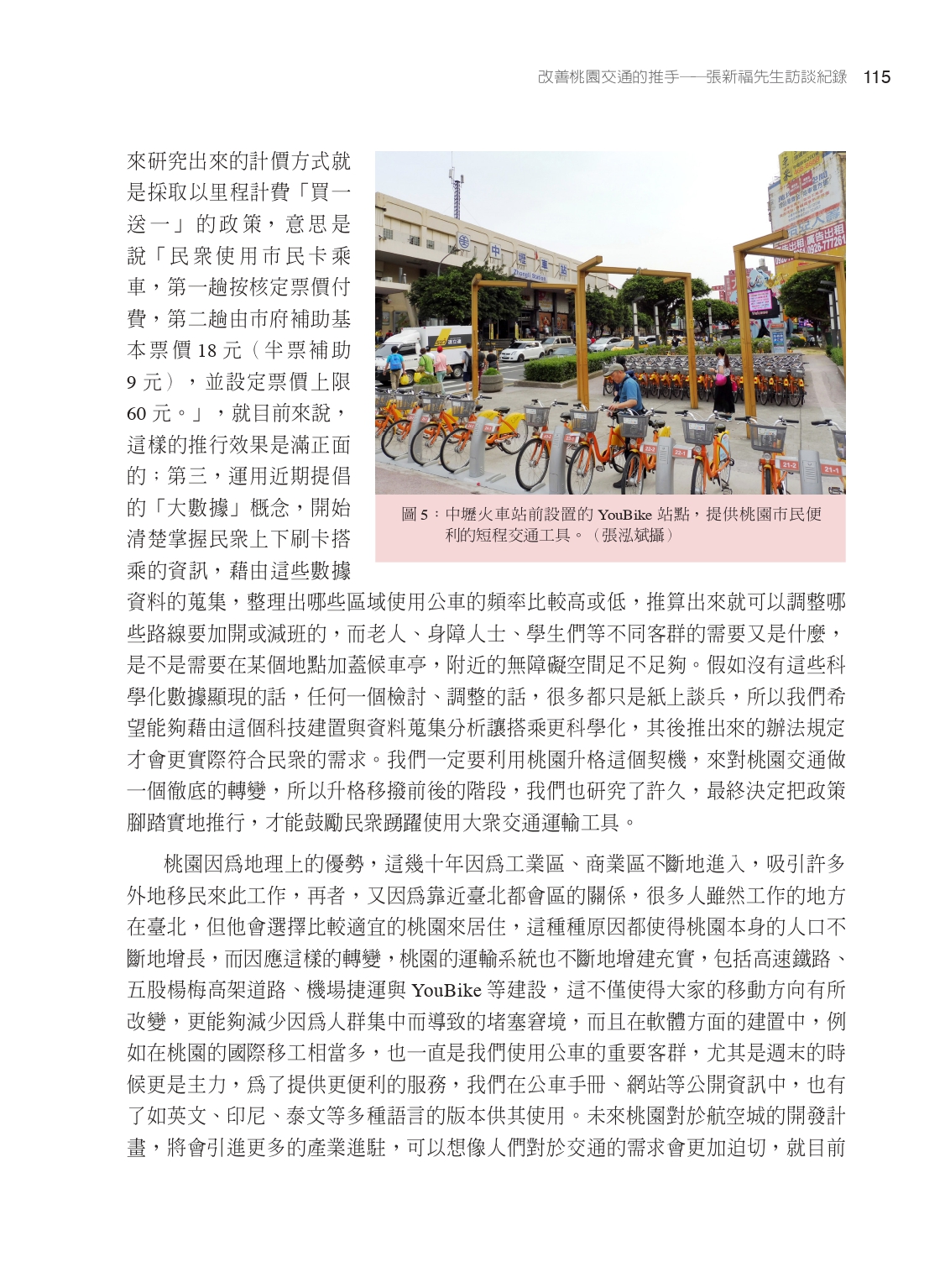

由於桃園快速發展,交通問題也越受注視,為了解決塞車問題,公車政策便十分重要,原先桃園的公車除縣府主管的市區公車外,還有各鄉鎮的免費巴士及公路總局主管的公路客運,十分混亂。在升格後,才有了法源上的依據將三套系統整合,在站牌、費率及優惠上都進行革新,並以大數據的概念分析路線的營運狀態,藉以研究、調整未來的交通政策。

桃園具有地理及產業上的優勢,人口不斷增加,交通設施及政策也須不斷革新改變,建設大桃園的大眾運輸系統是當務之急,但建設也需陣痛期,民眾須共體時艱,而公部門也應以最大的誠意來解決問題,讓桃園的交通更加順暢。