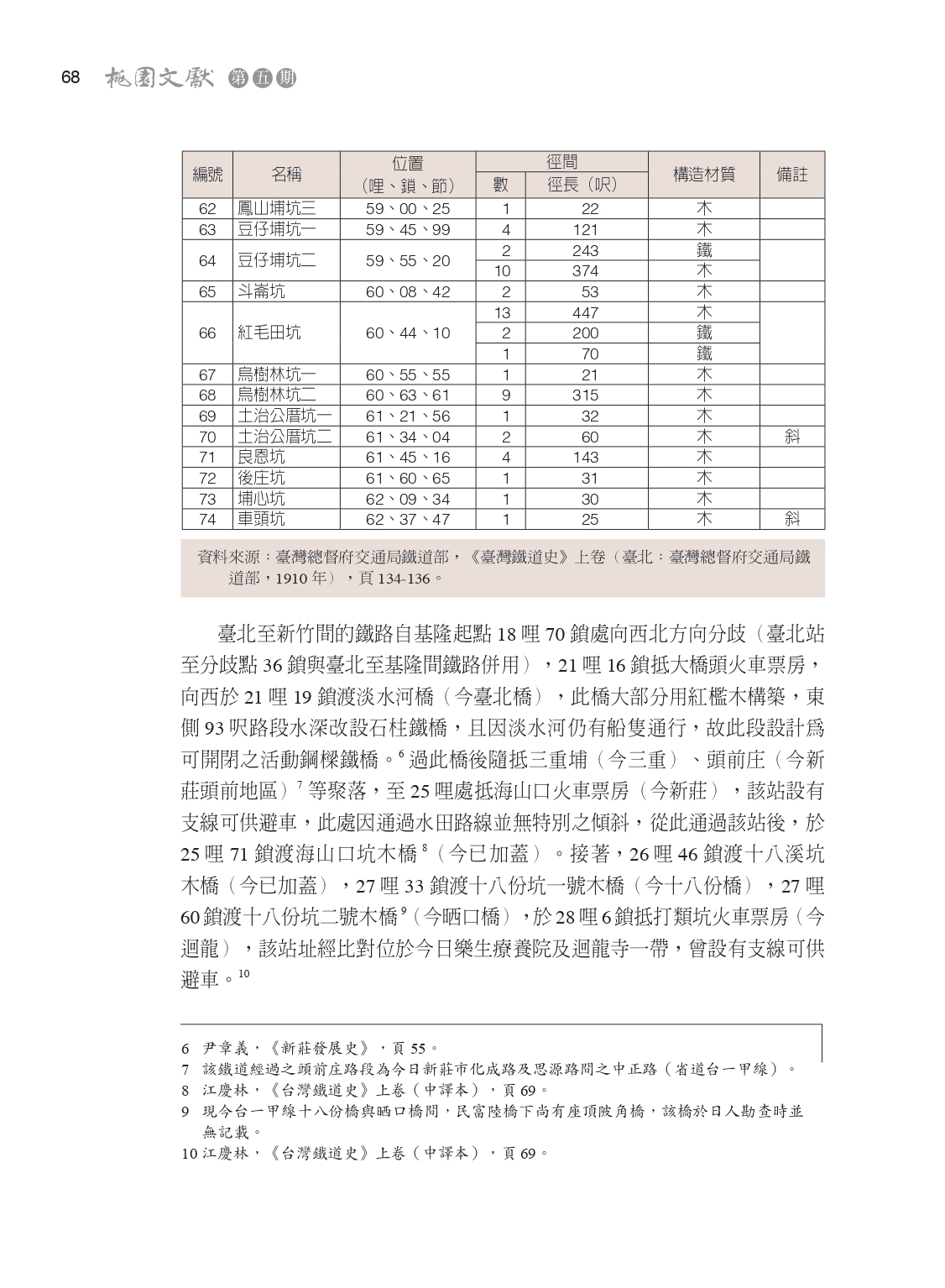

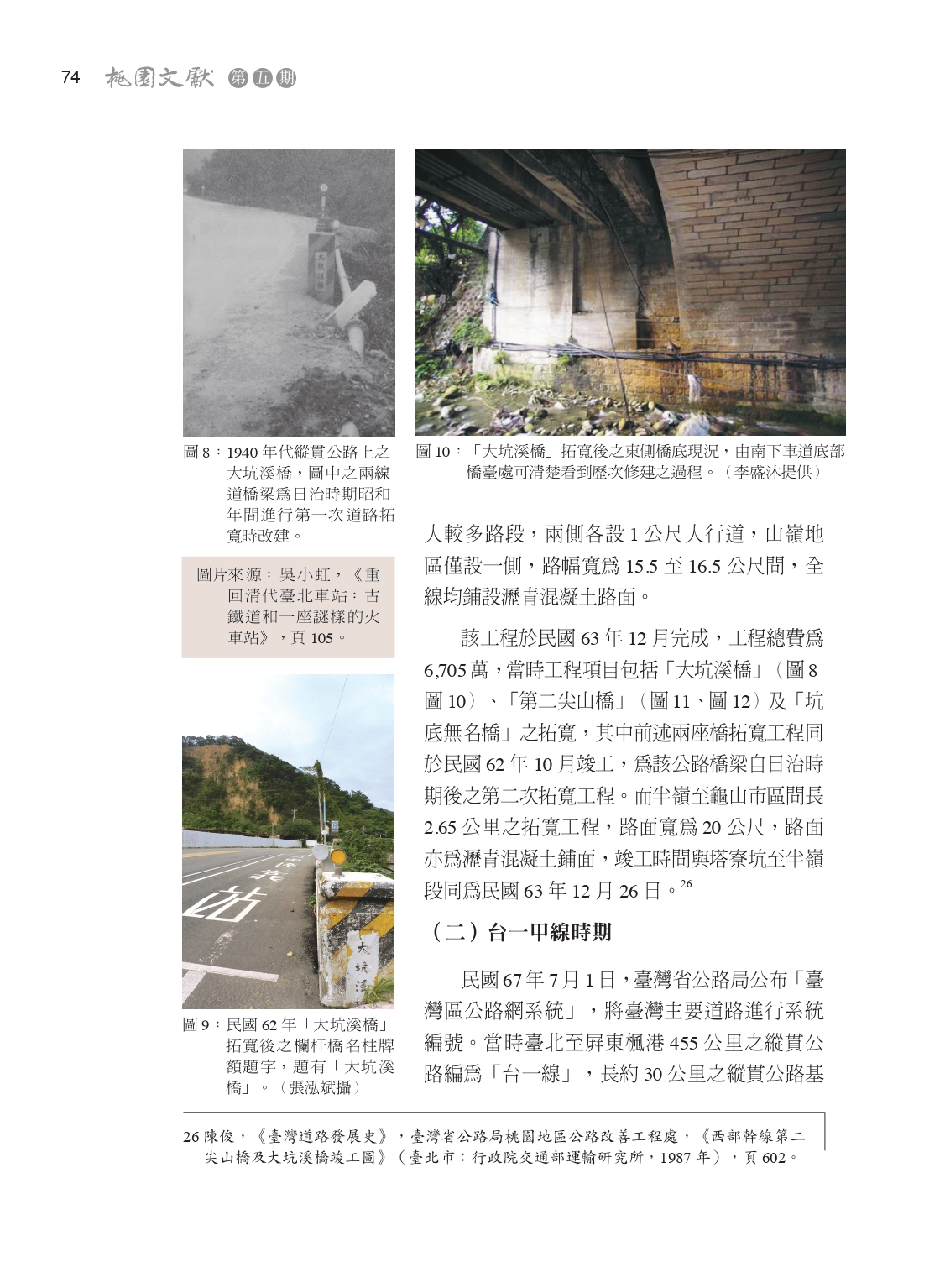

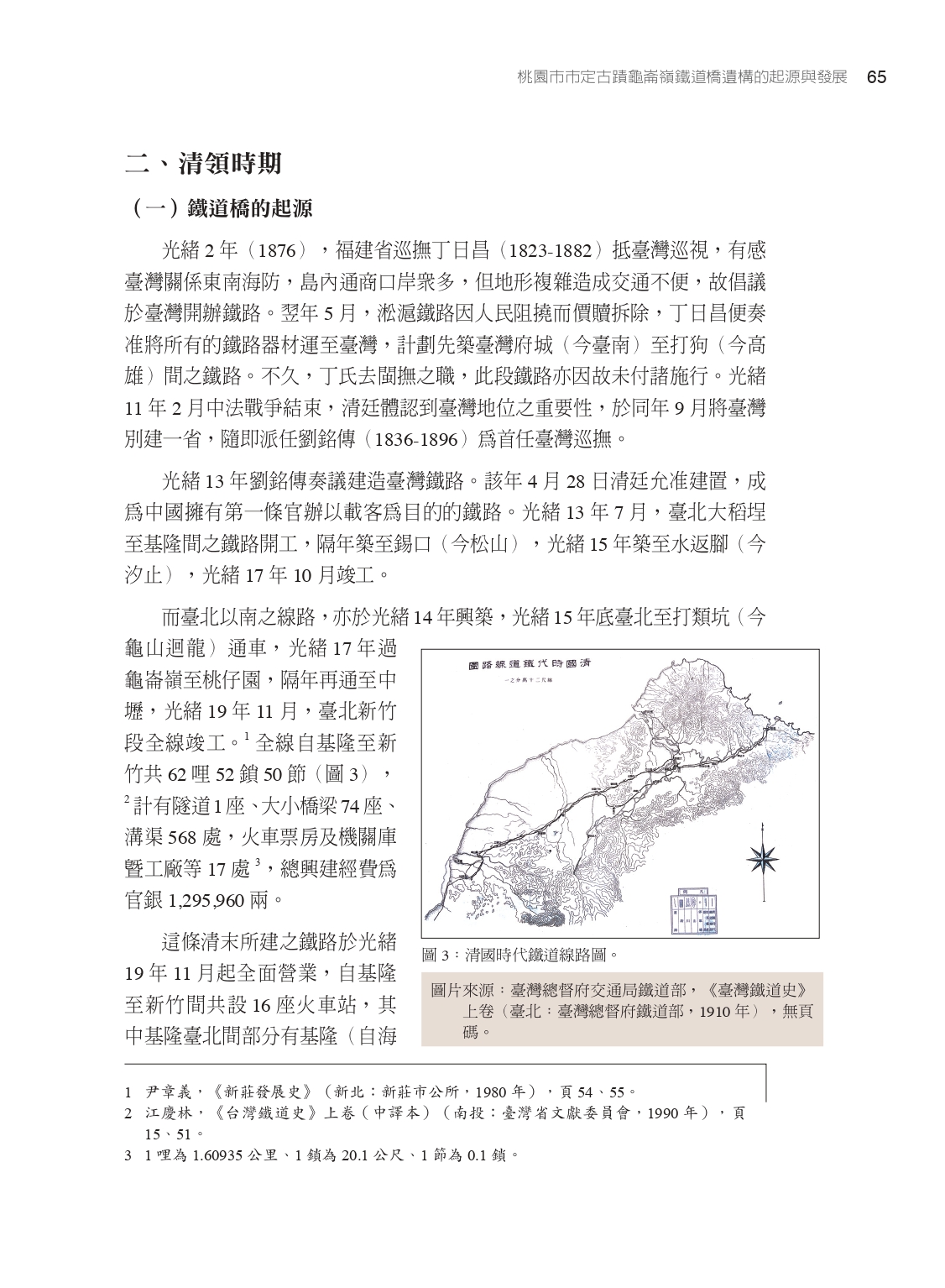

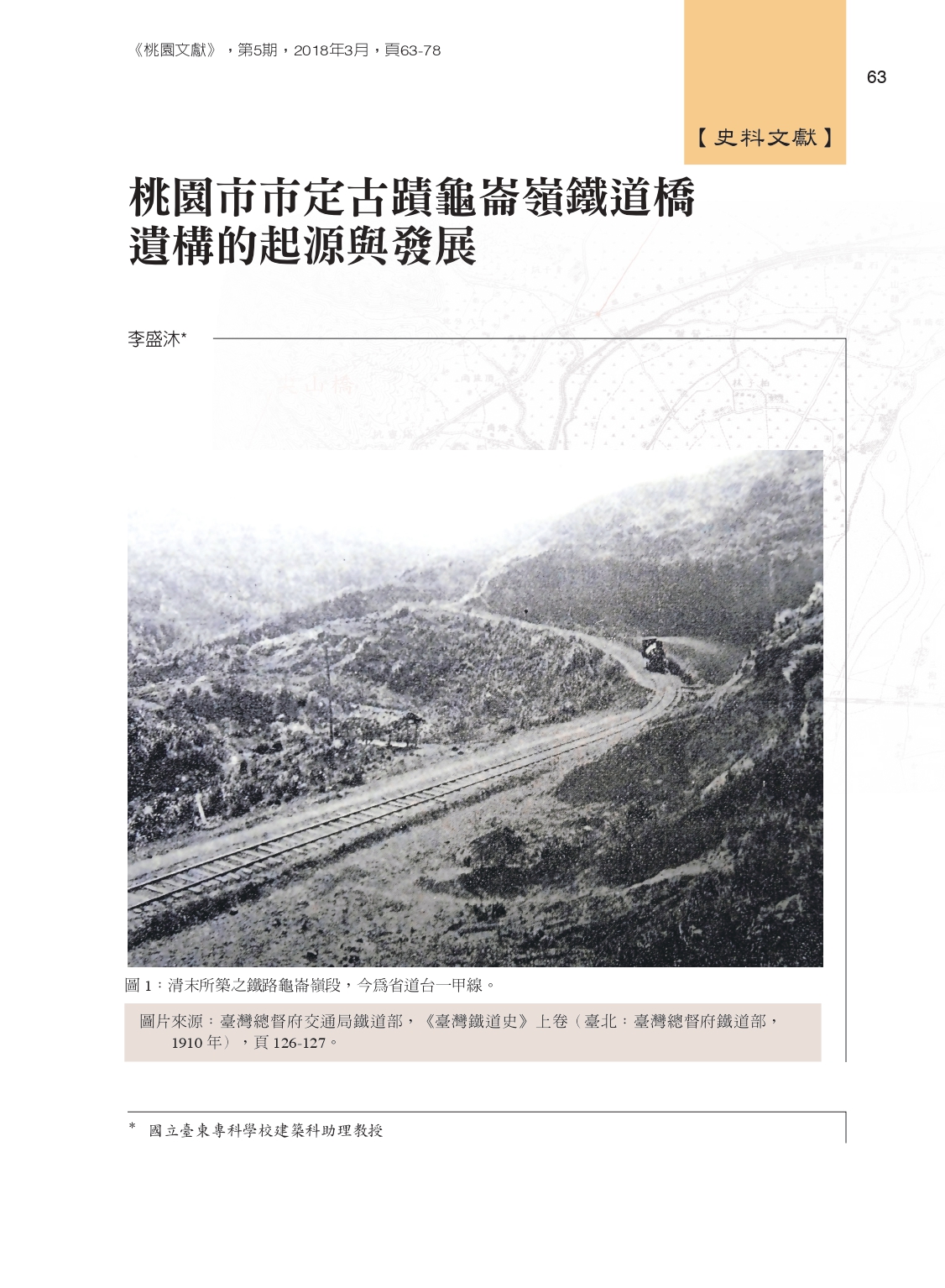

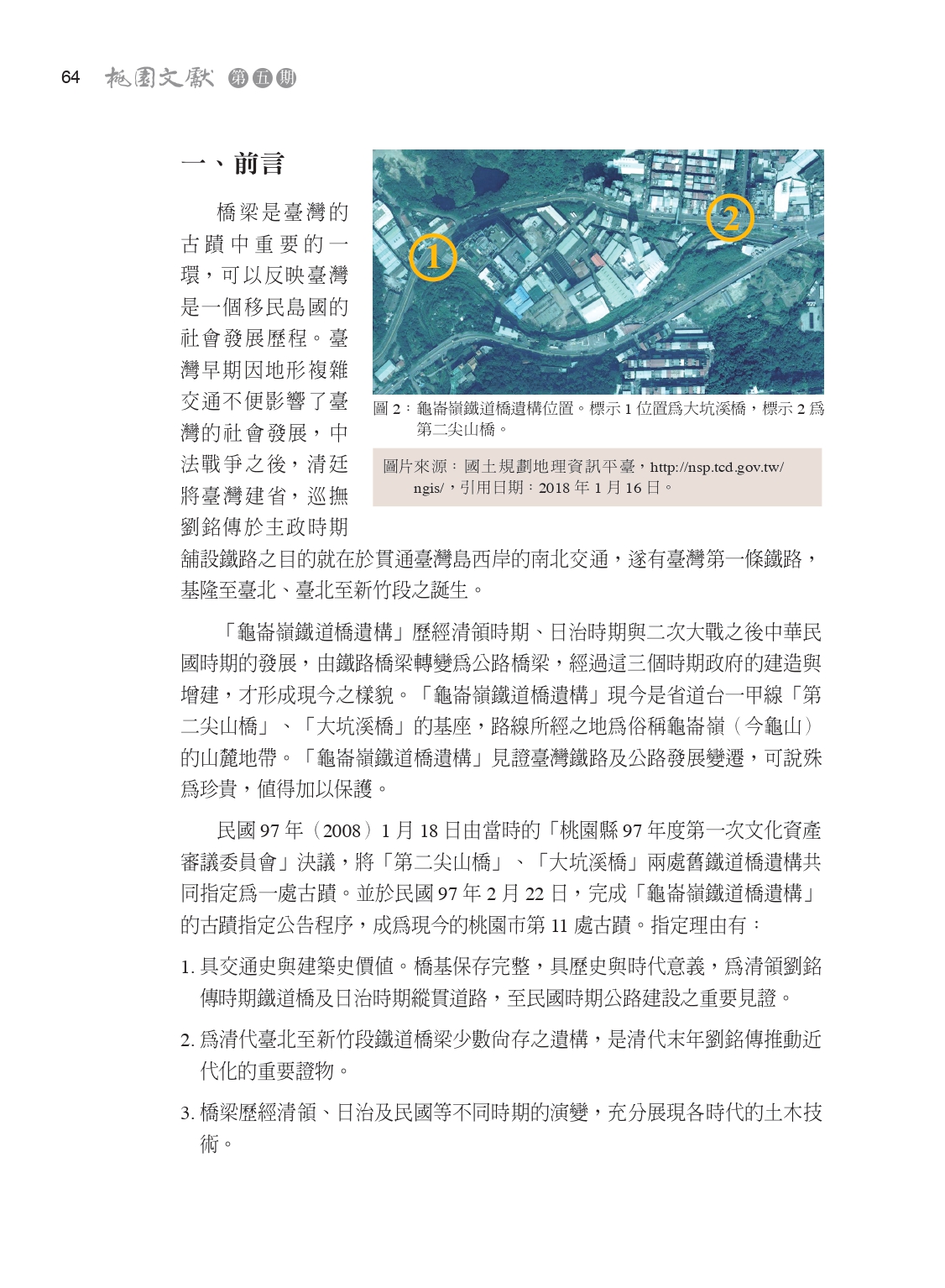

文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第5期「交通與建設」:李氏一文在探討市定古蹟中龜崙嶺鐵道橋遺構的起源,該鐵道橋實為兩個橋樑,為第二尖山橋及大坑溪橋。清代劉銘傳在台建設基隆至新竹間的鐵路,途經龜崙嶺(即現今的龜山一帶)時以石頭為橋梁基礎,建設木製橋梁,其路線大致沿著今日縱貫道路台一線至桃園,從台北至三重、新莊、迴龍、龜山後至桃園,再至中壢、楊梅、湖口、新竹等地。

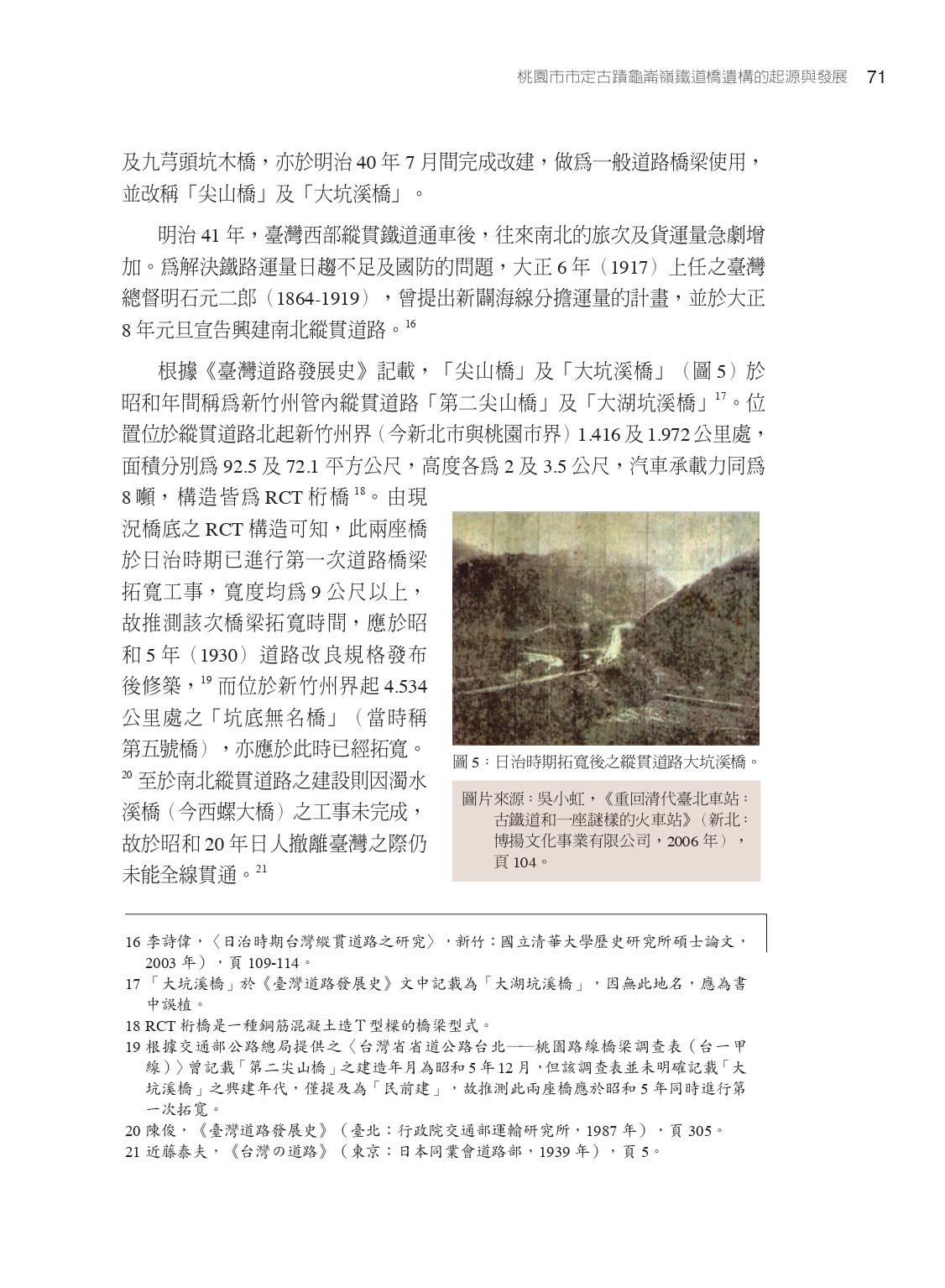

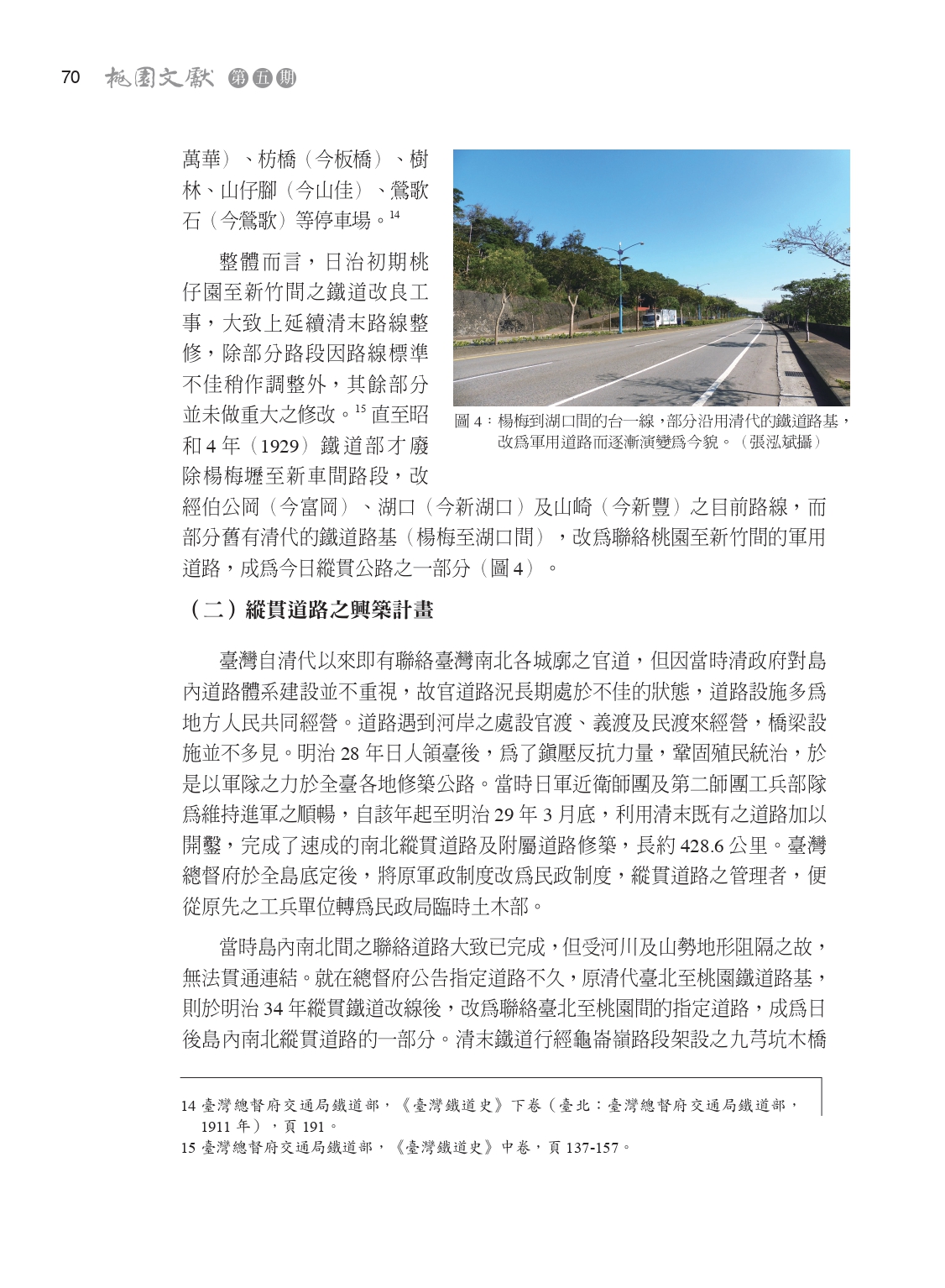

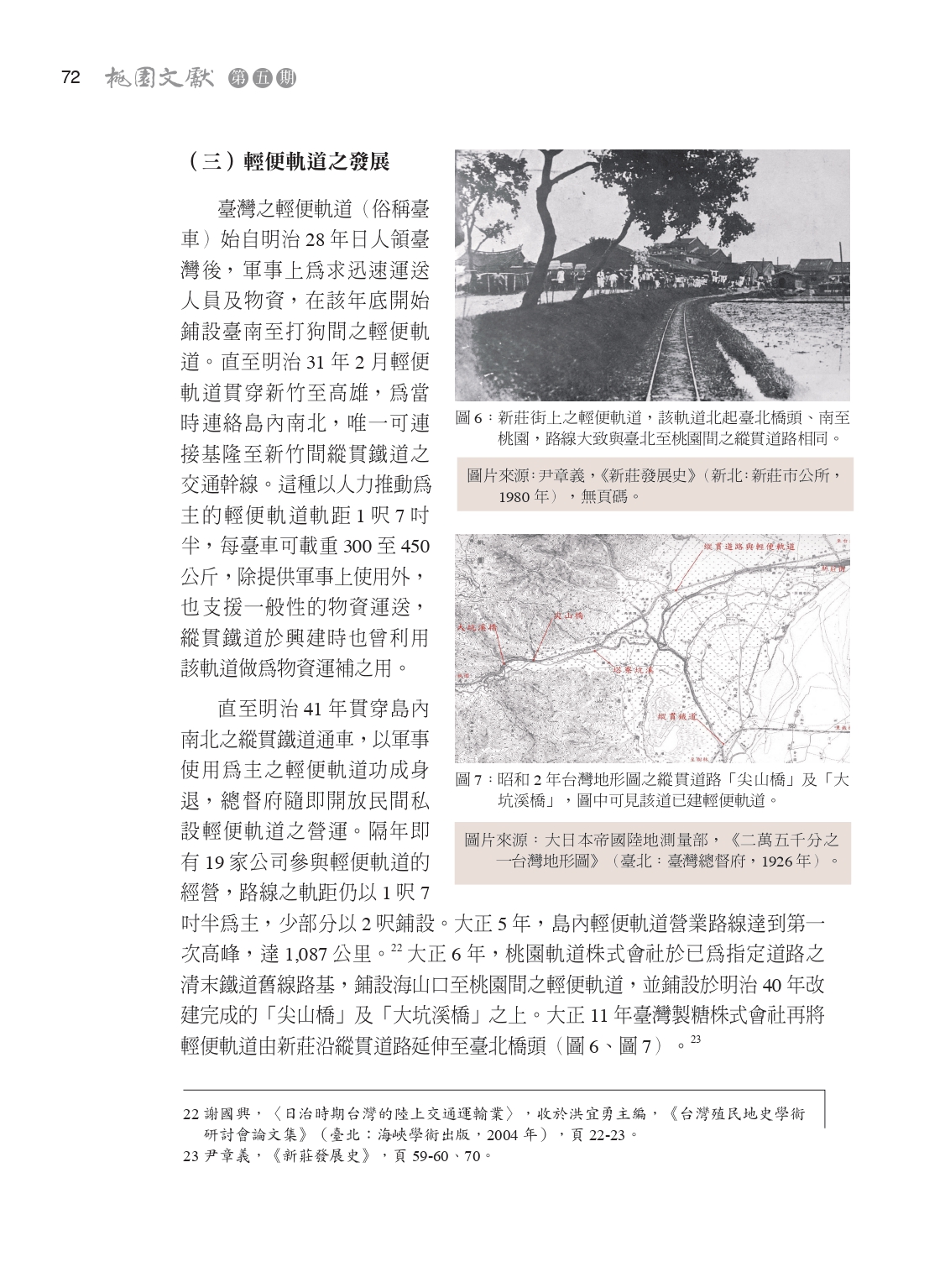

劉銘傳建設的鐵道,至日本時代,因多處不符規格而大幅改建,在台北到桃園路段,原路線以經過龜山路段時坡度太陡,淡水河橋又屢經風災破壞,決定更改路線,改走今日的萬華、板橋、樹林、鶯歌等地至桃園。而原先的鐵道路段,則成為縱貫道路的前身,各個鐵路橋樑也予以改建、拓寬,並在1919年時成為縱貫道路的一部分。

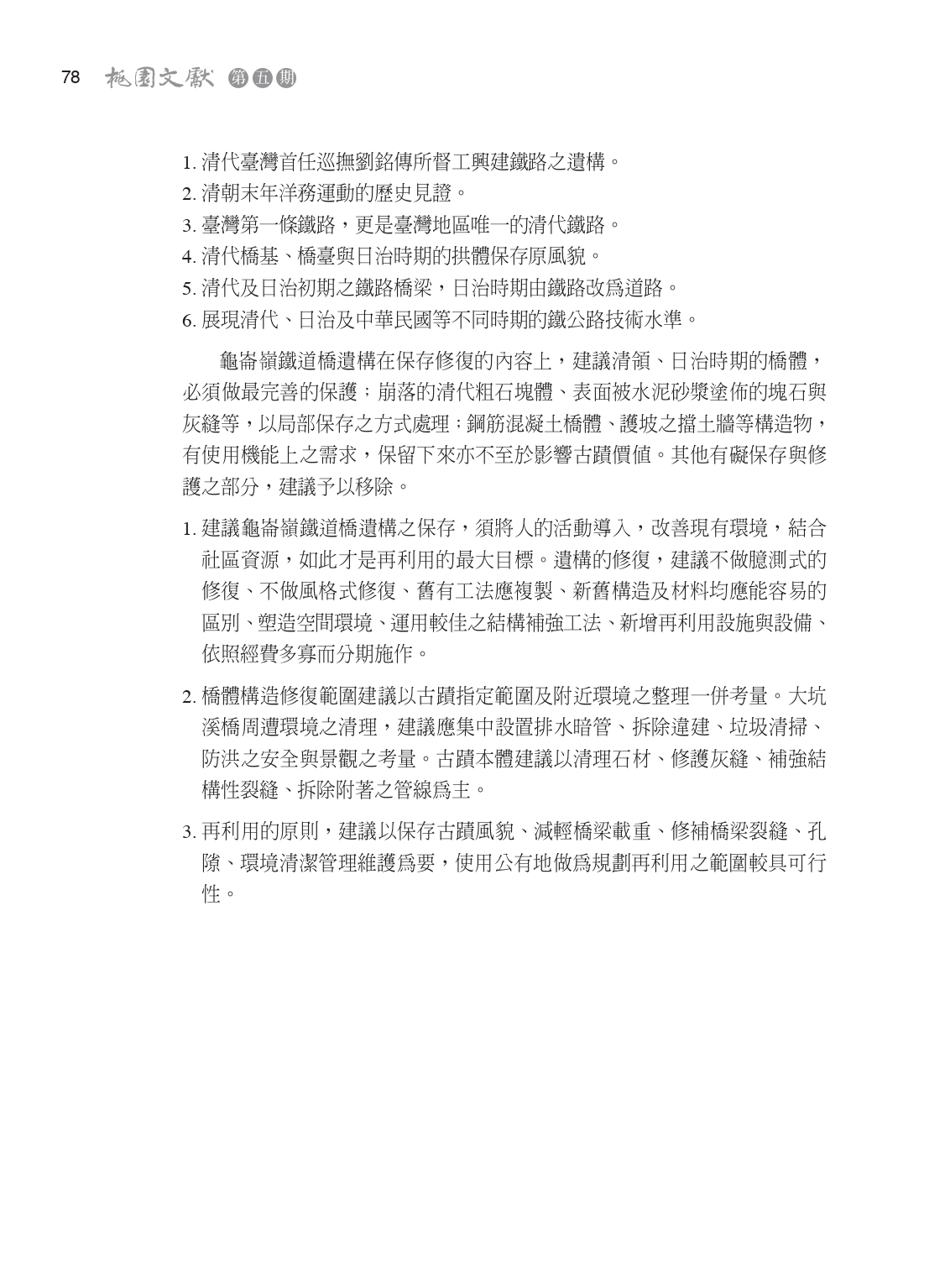

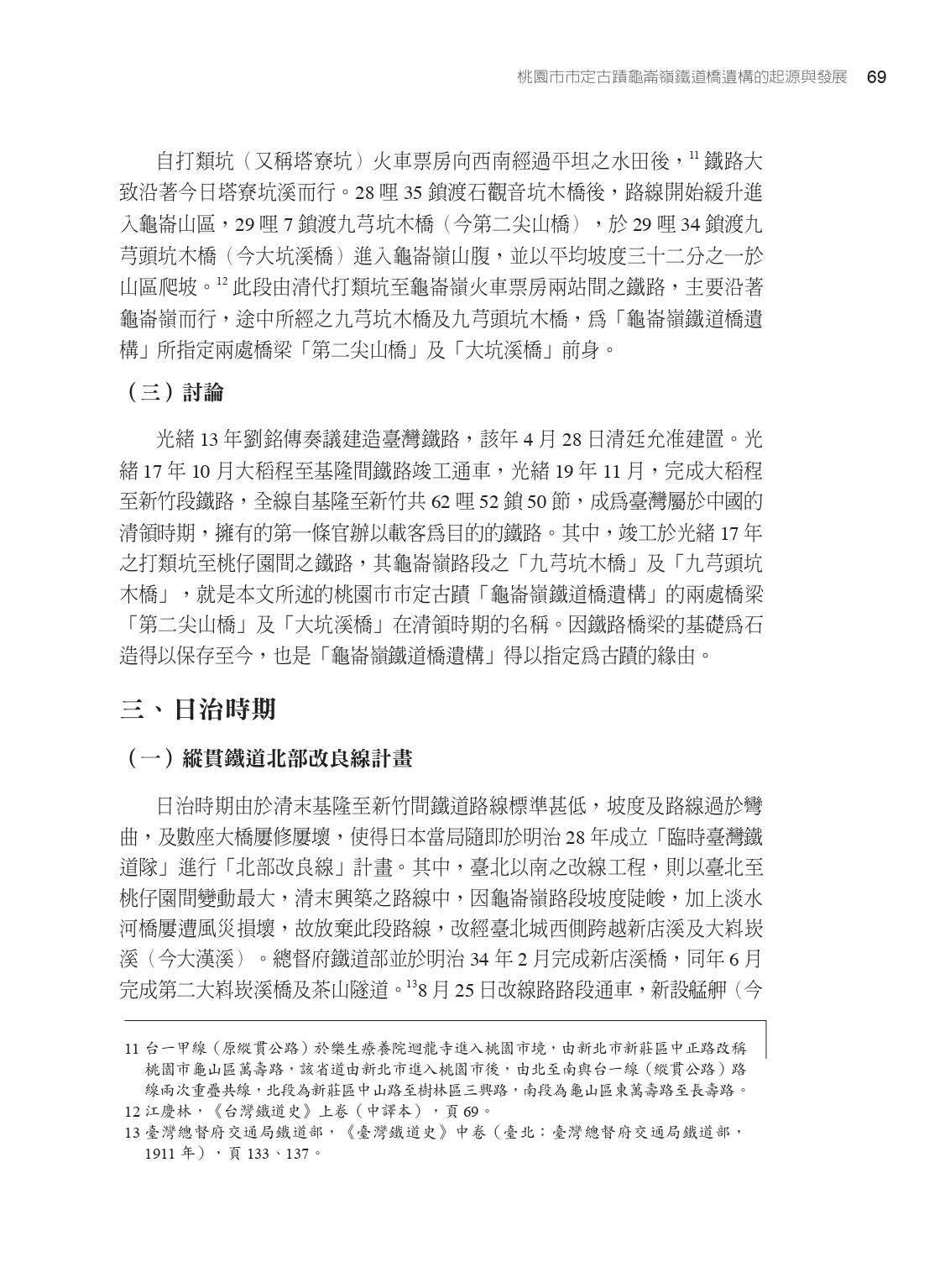

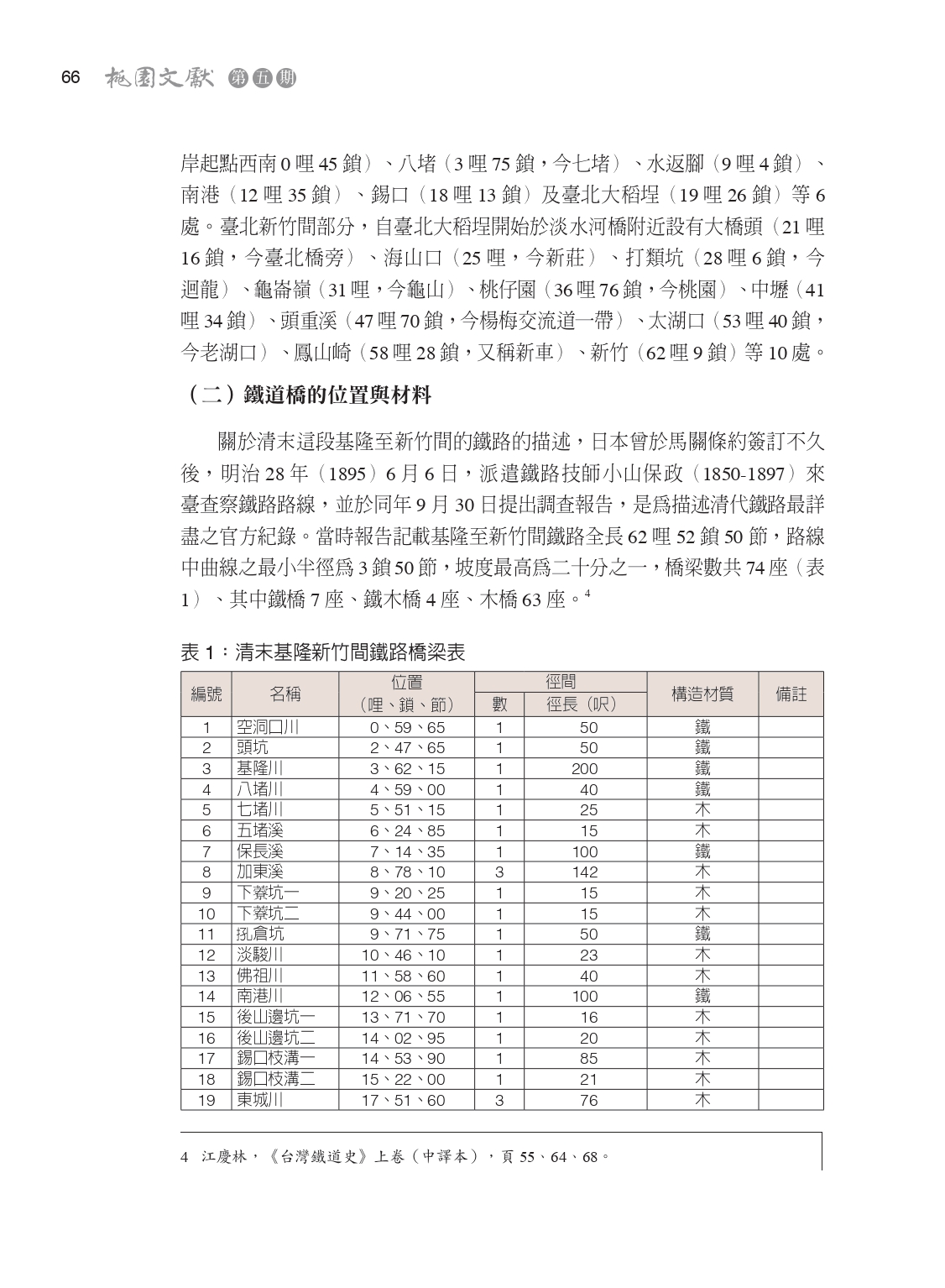

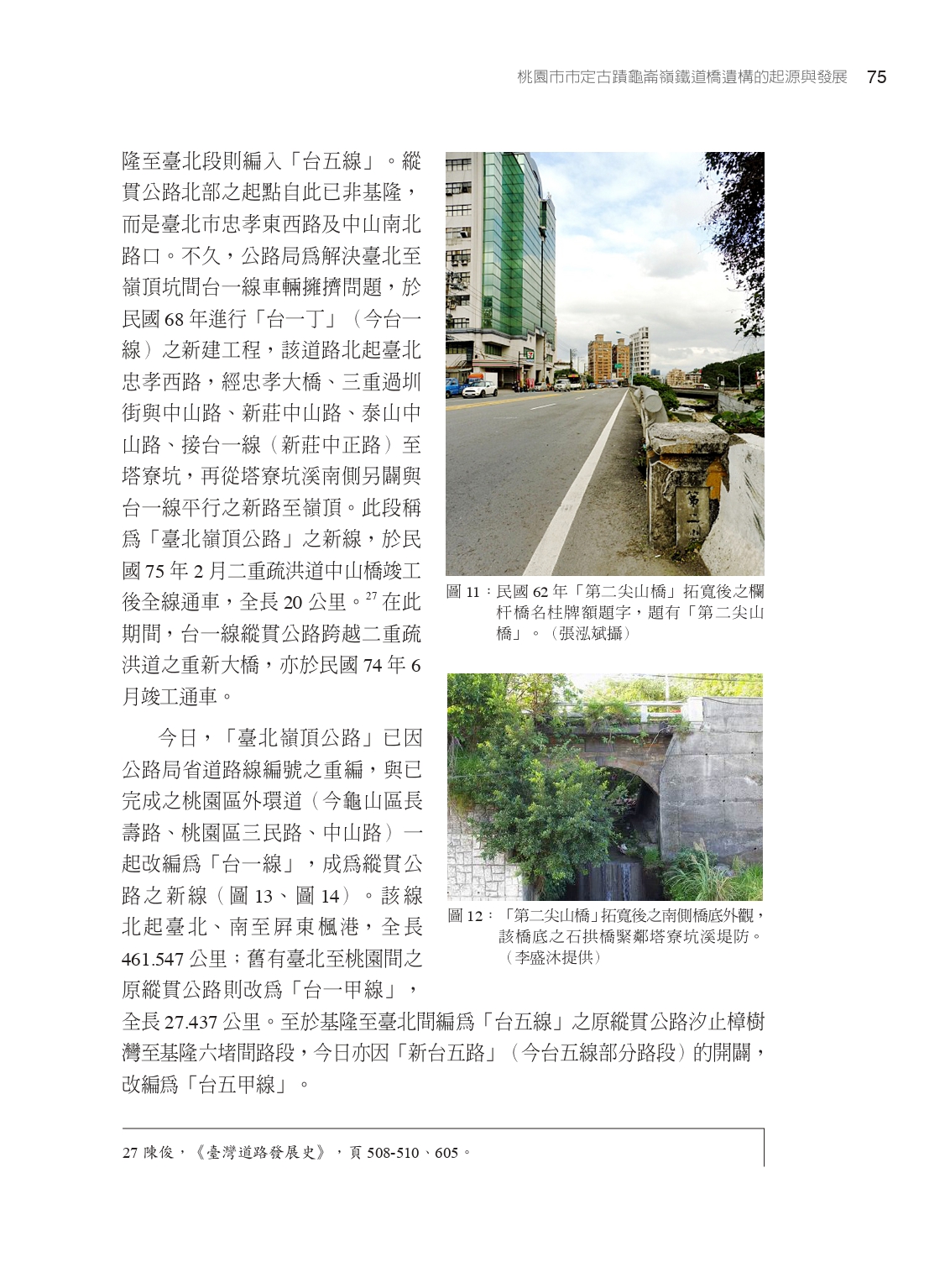

至戰後,民國41年西螺大橋完工,南北縱貫道路正式通車,可說開啟台灣公路運輸的新時代。62年起,政府開始將迴龍至桃園路段進行拓寬工程,大坑溪橋及第二尖山橋也進行從日治時期以來得第二次拓寬工程,即今日我們所見之面貌。

作者建議,龜崙嶺鐵道橋遺構的歷史風貌應加以保存,並改善周邊的整體環境景觀,同時確保鐵道橋遺構的結構安全,劃定一定區域的保存區範圍並檢視橋梁載重,修補橋梁裂痕,並且避免徵收私人用地,而是以公有地來做為規劃再利用。