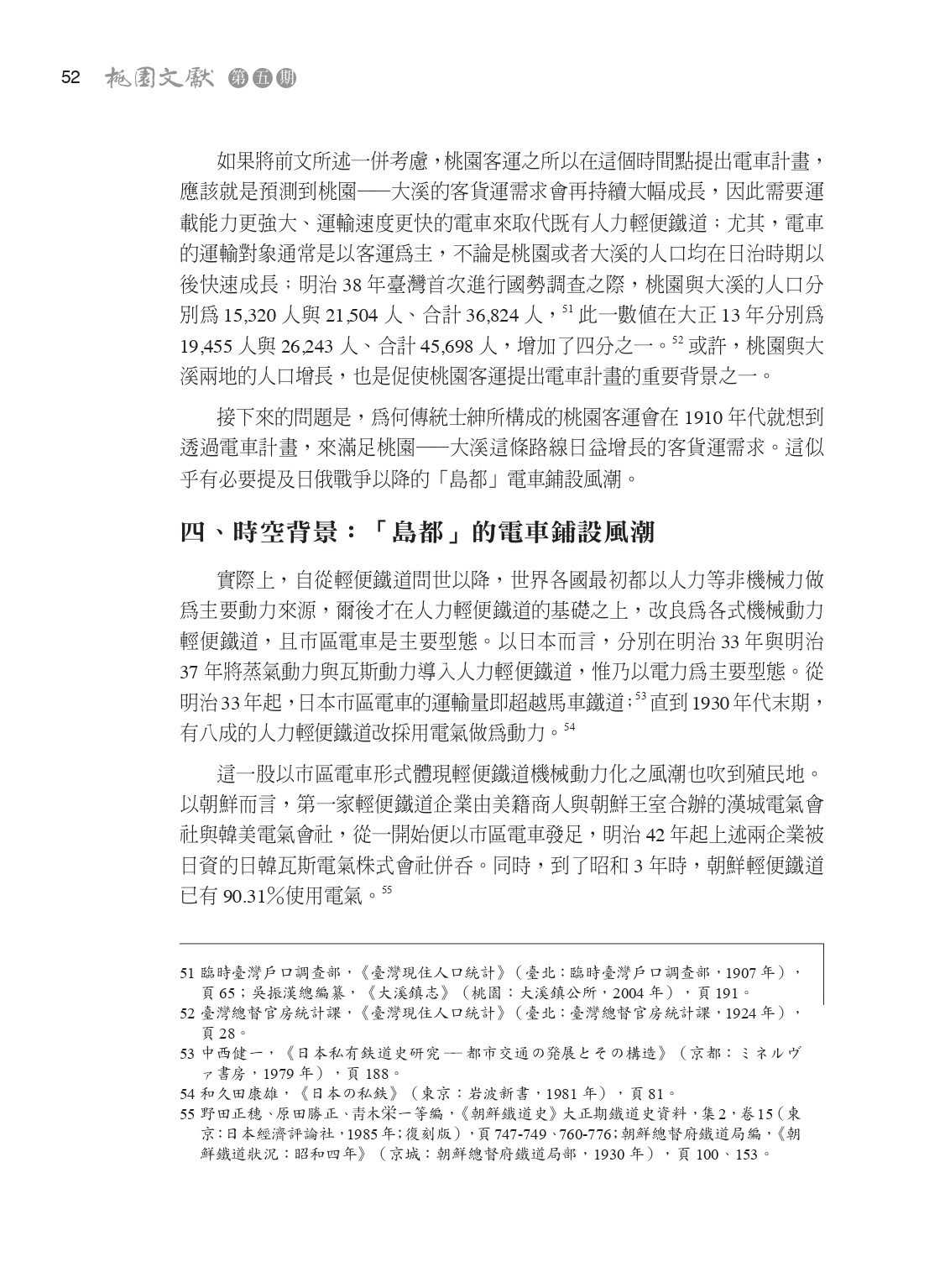

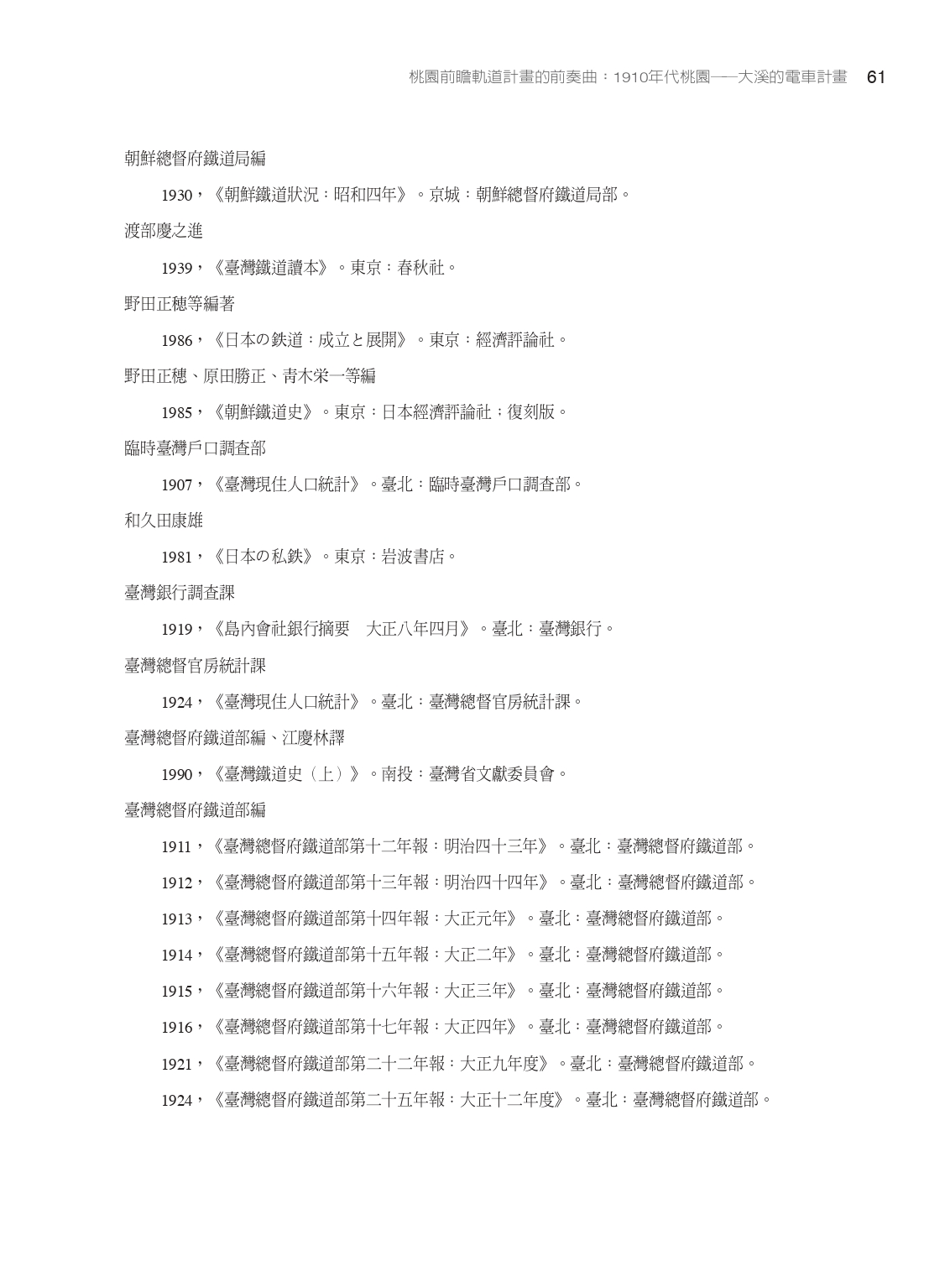

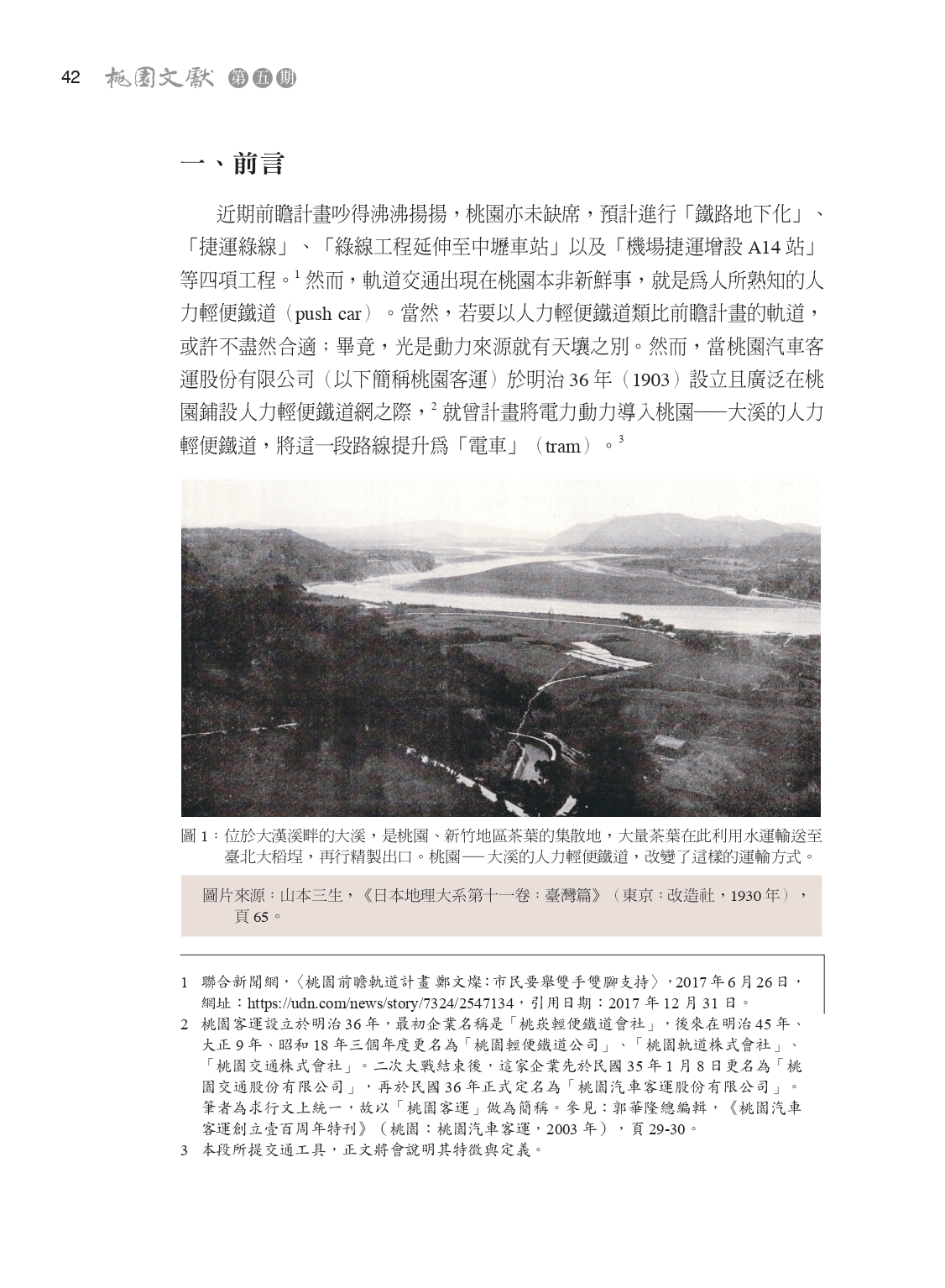

文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第5期「交通與建設」:陳氏一文以前瞻計畫來破題,指出在日治初期,桃園的軌道建設就已開始進行。大溪在清代時,就因山區豐富的資源及大漢溪的河運而繁榮。日治時,為加速開發從大溪至桃園間的交通,台籍的地方菁英投入資金設立「桃崁輕便鐵道會設」,鋪設從桃園到大溪的輕便軌道,輕便軌道原是以人力來推動台車而前進。

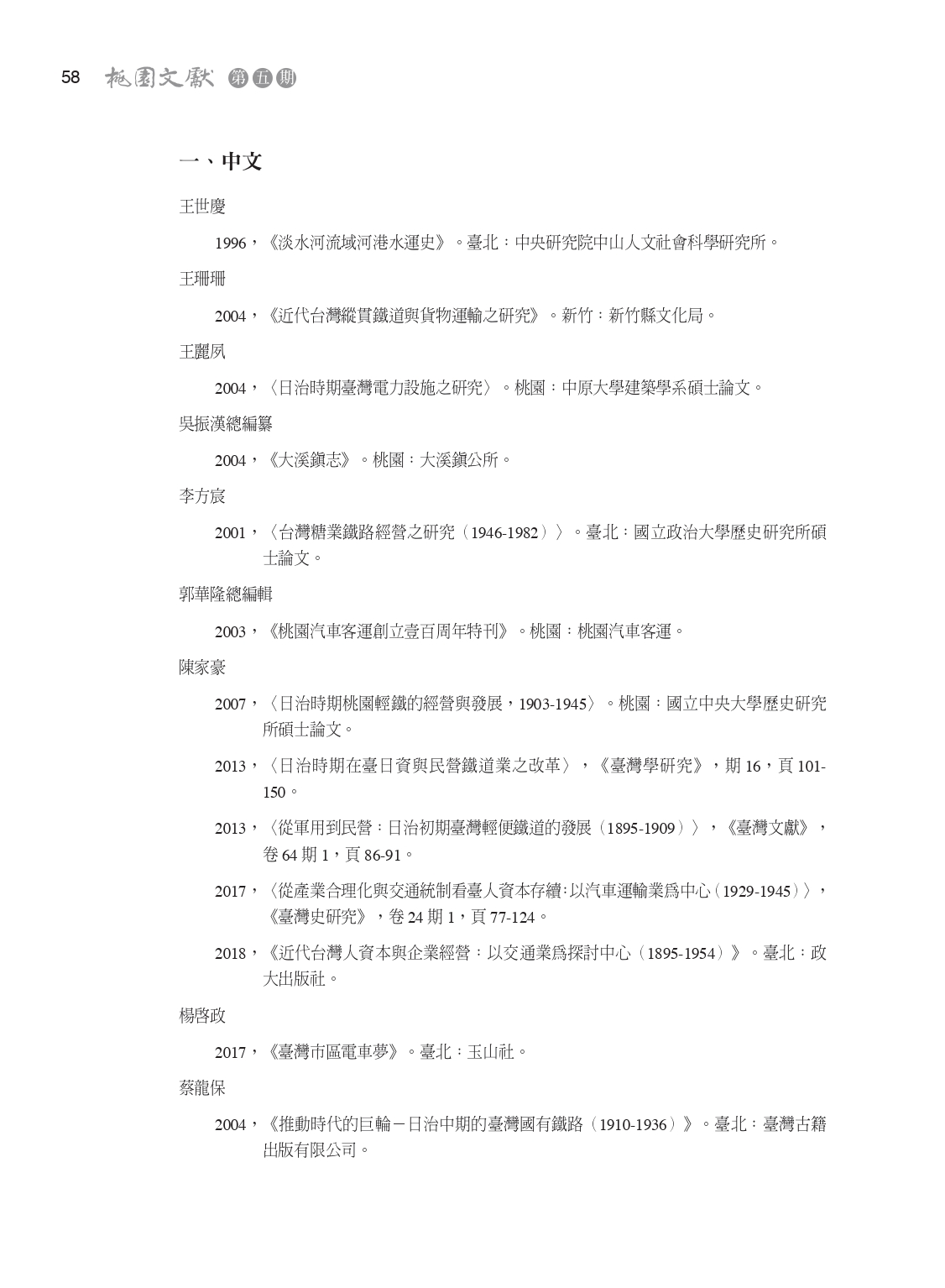

桃崁輕便軌道的成立非常早,在明治36年時就籌組成功,由桃園地區的傳統士紳為主,在經營半年後即有獲利,桃崁輕便軌道再將獲利投入建設,路線網也由桃園擴大至南崁、大園、龍潭等地,最主要的路線是桃園至大溪,為解決日增的客運需求,到了1920年,桃崁輕便軌道已有9條路線,營業里程達100公里了。

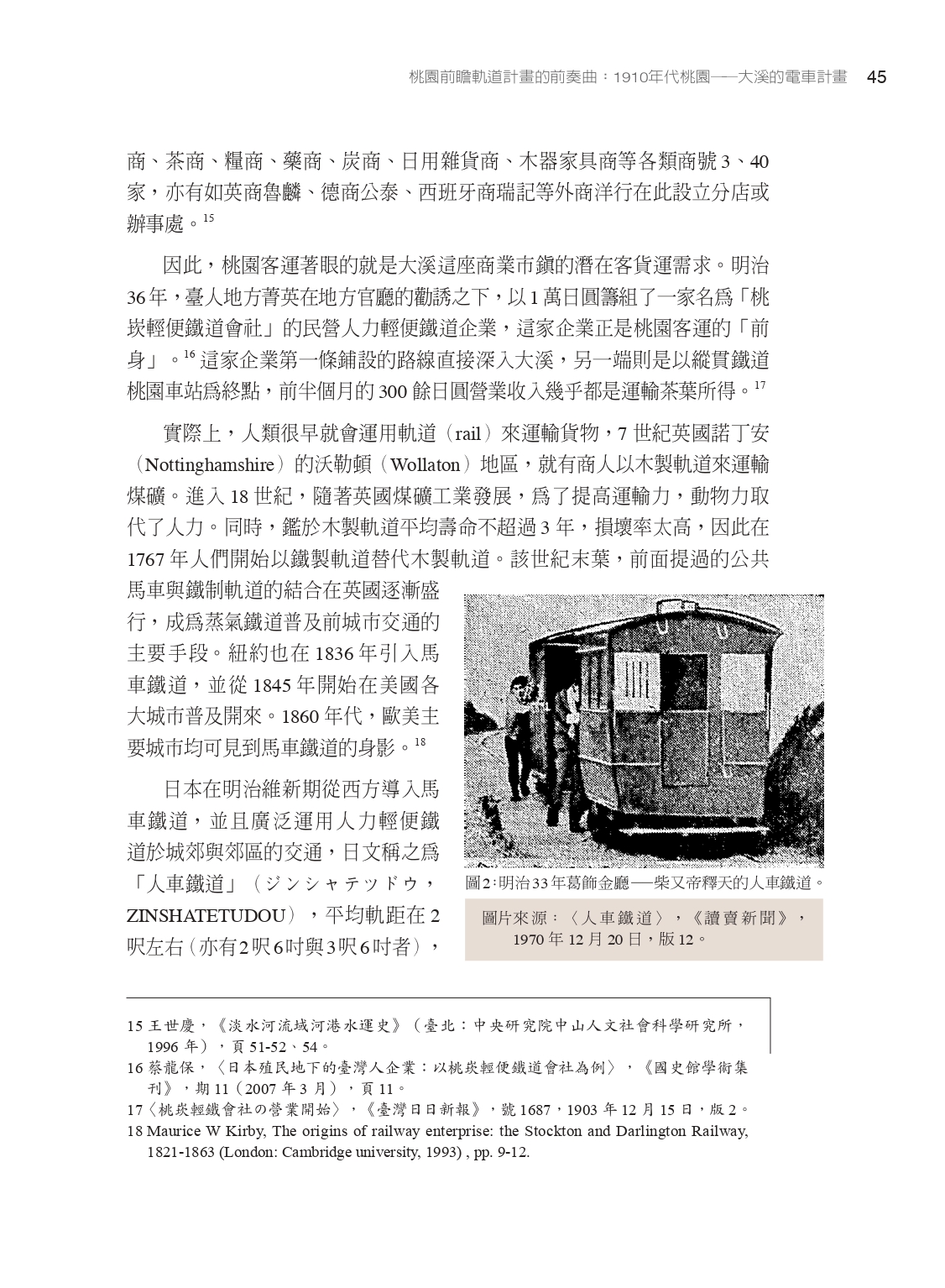

由於桃園及大溪間的人口增加,桃崁輕鐵欲推動電車計畫,並建立一間民間電廠來供其發電。在台北市,實業家也欲利用新店溪的水力來發電,不過官方對於發展電車計畫始終認為應由官方主導而不欲民間設立。即使是在日本本土,電力建設也始終無法跟上社會經濟發展。陳氏認為,台灣仕紳在軌道建設上,是抱著開放的態度的,甚至亟欲複製殖民母國的經驗。但最大問題仍是電力不足,桃園的電車計畫在日治時期無法推動的原因正是在此,若此點解決,桃園大規模的電氣化應該是能提早數十年的。不過,在1923年後,桃園輕軌引進了汽車客運,迎來了機械化動力的交通工具,桃園的公共交通事業也由此轉向另一個方向了。