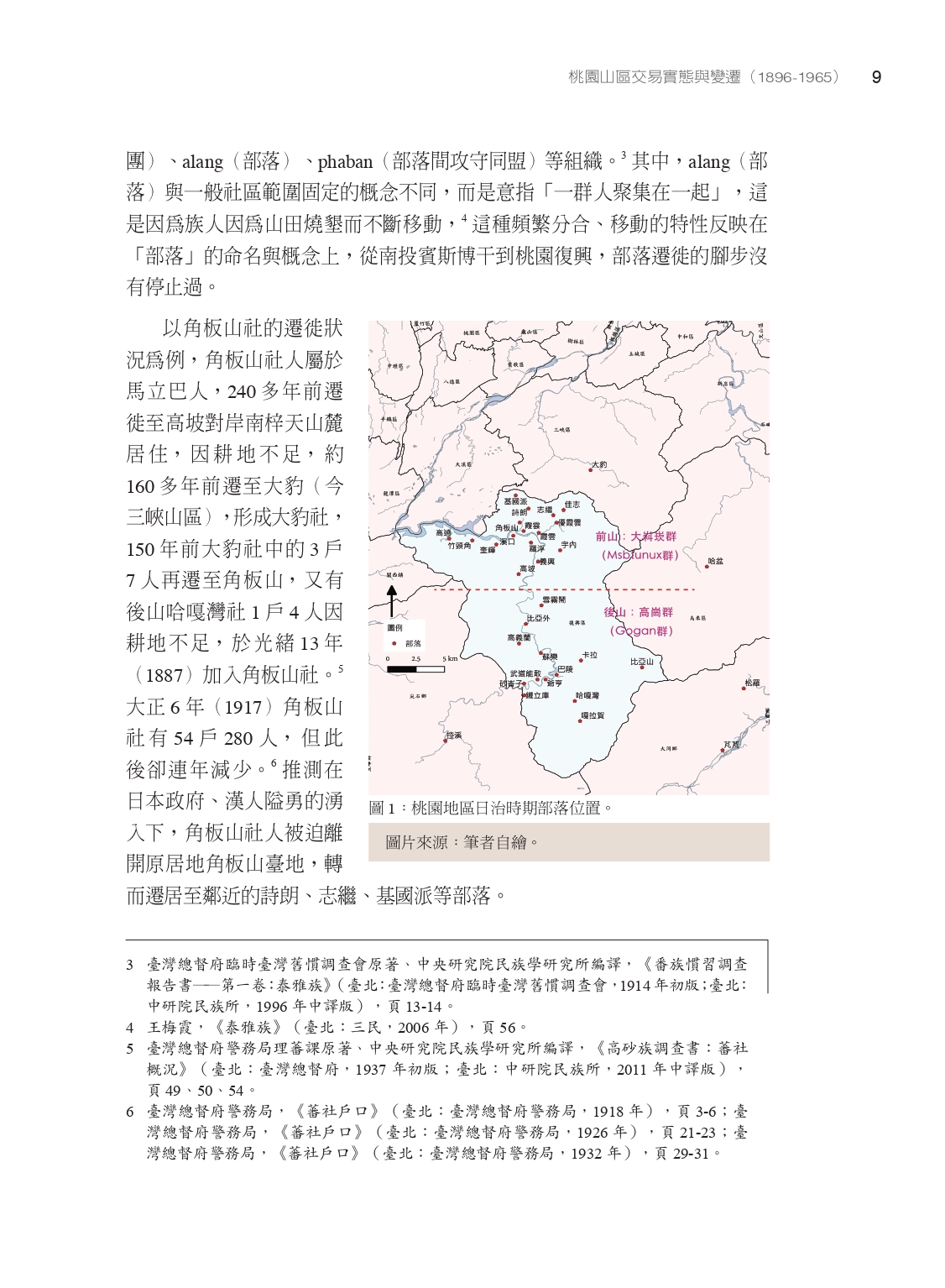

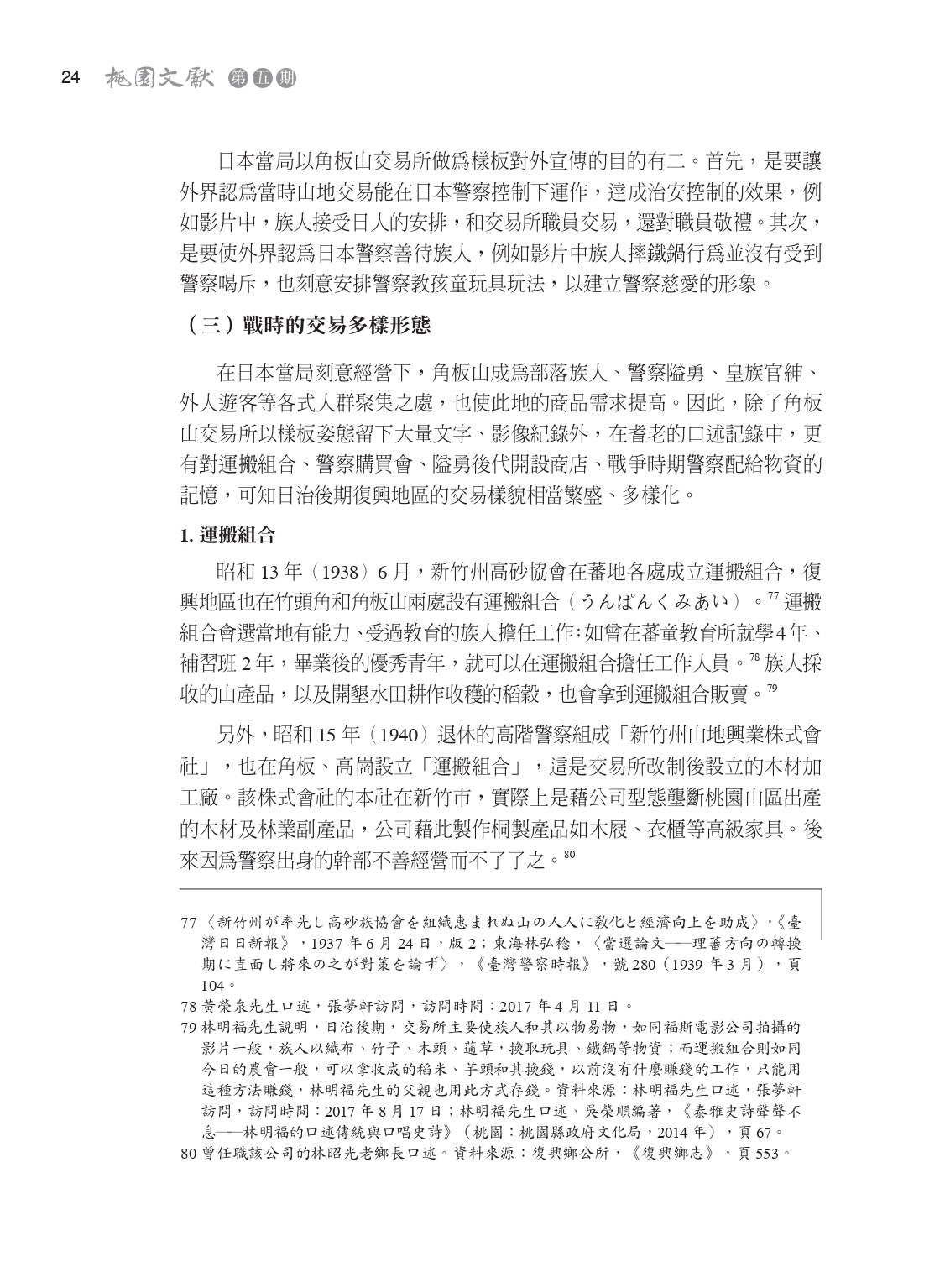

文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第5期「交通與建設」:張氏一文以復興區的泰雅族在日治至戰後中如何藉由交易為題。桃園的泰雅族來自南投,清代即有頻繁的對外交易,範圍除至大嵙崁市街外,也與宜蘭溪頭、南澳等的部落相互交易並保持聯絡。然而,山區龐大的資源是漢人與日本人垂涎的,泰雅族人常與其發生戰爭,日本人透過封鎖交易的手段來迫其就範。早期的封鎖並不嚴格,因此桃園泰雅族仍能從台北烏來或宜蘭或新竹等地獲得物資,至1910年後,日本政府加大力度,原有交易網絡才被取代。

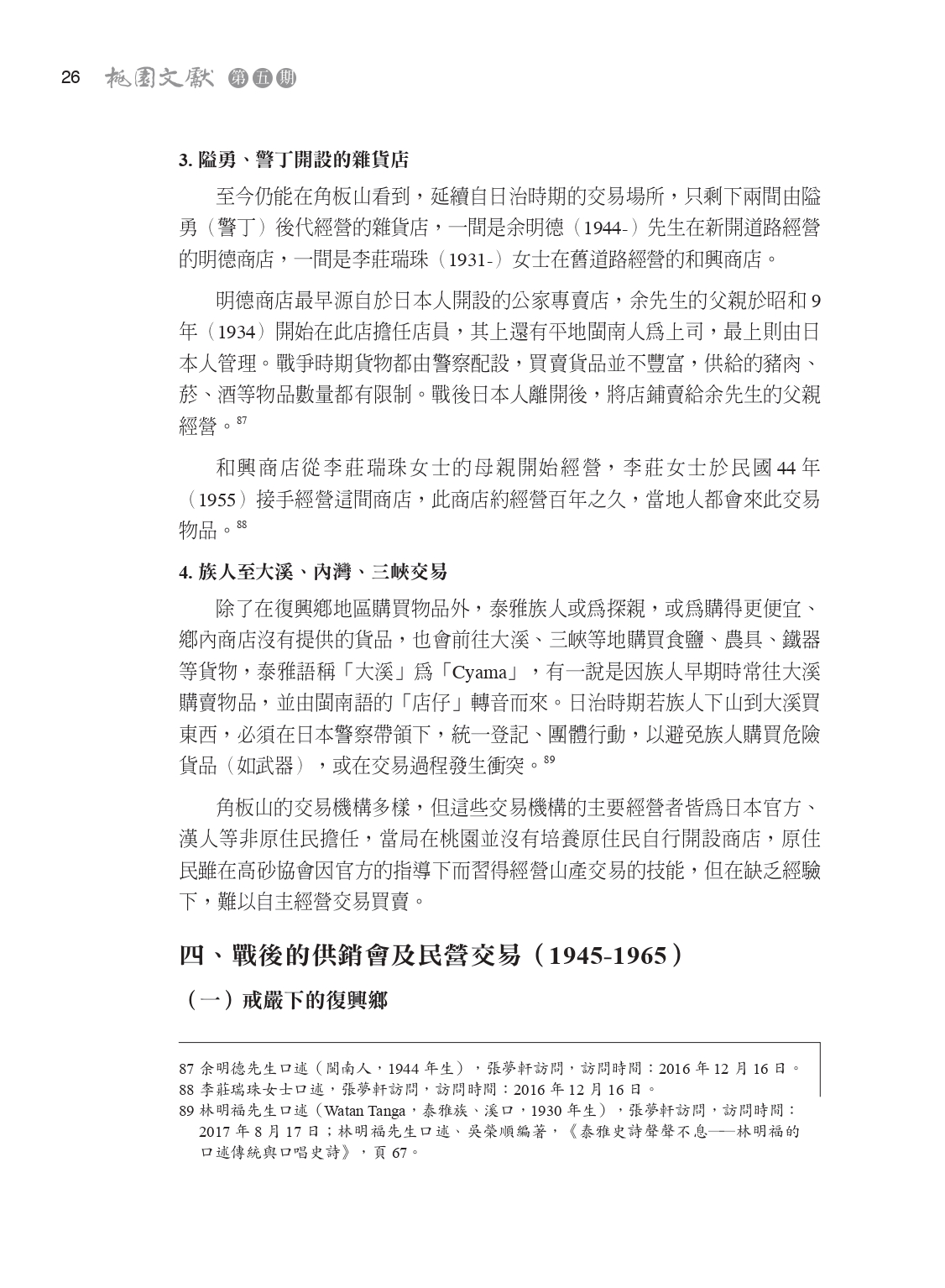

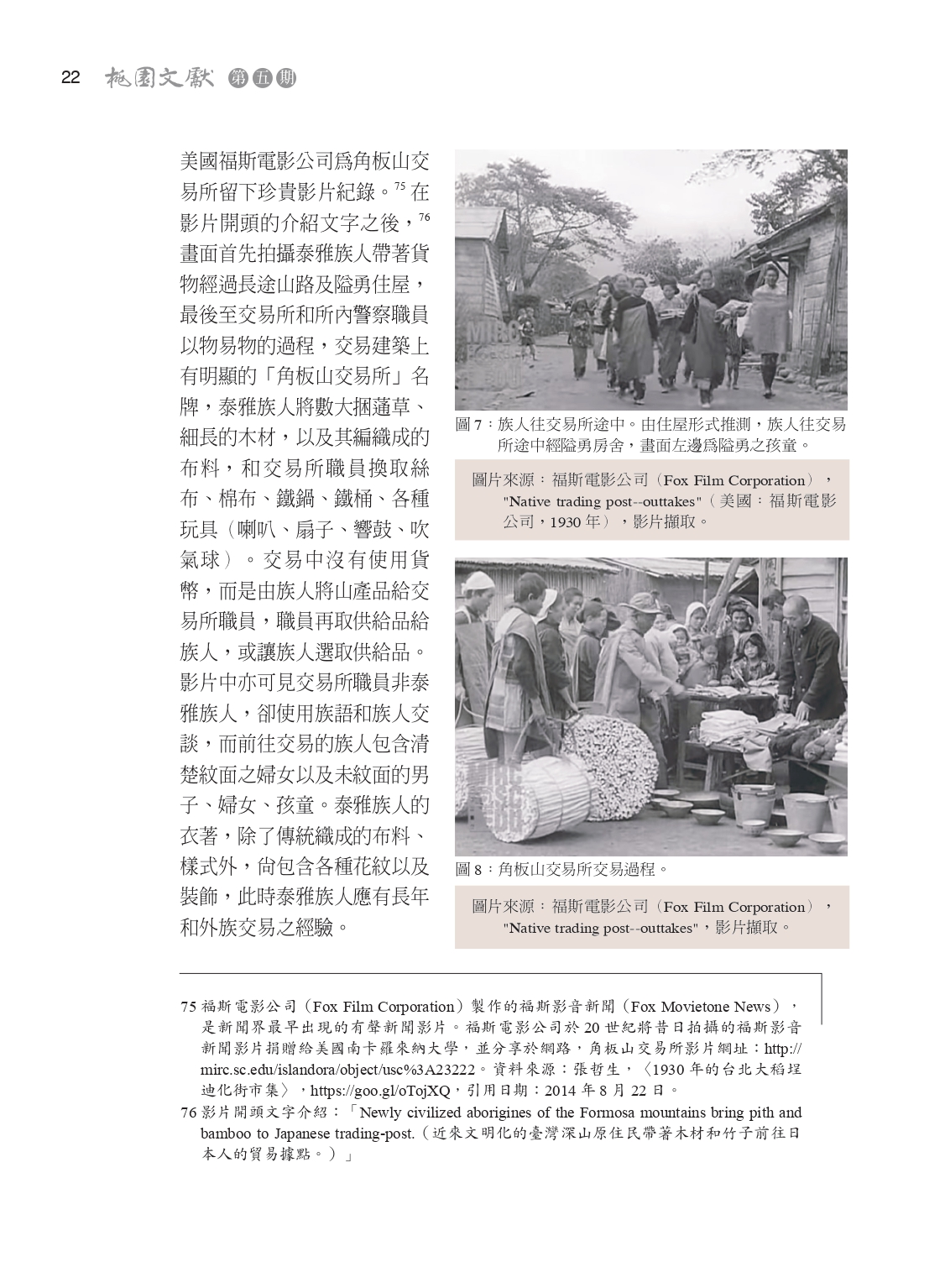

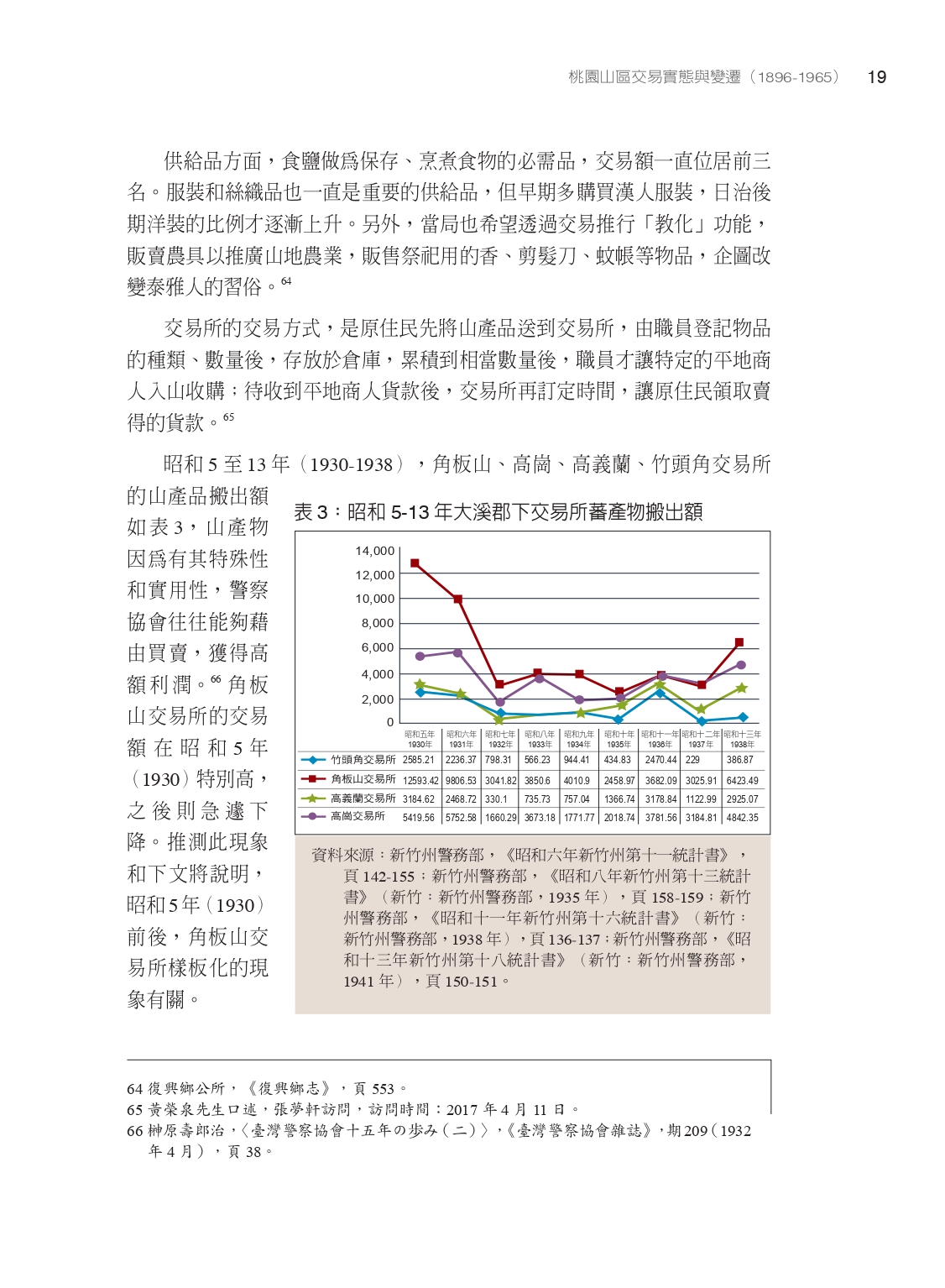

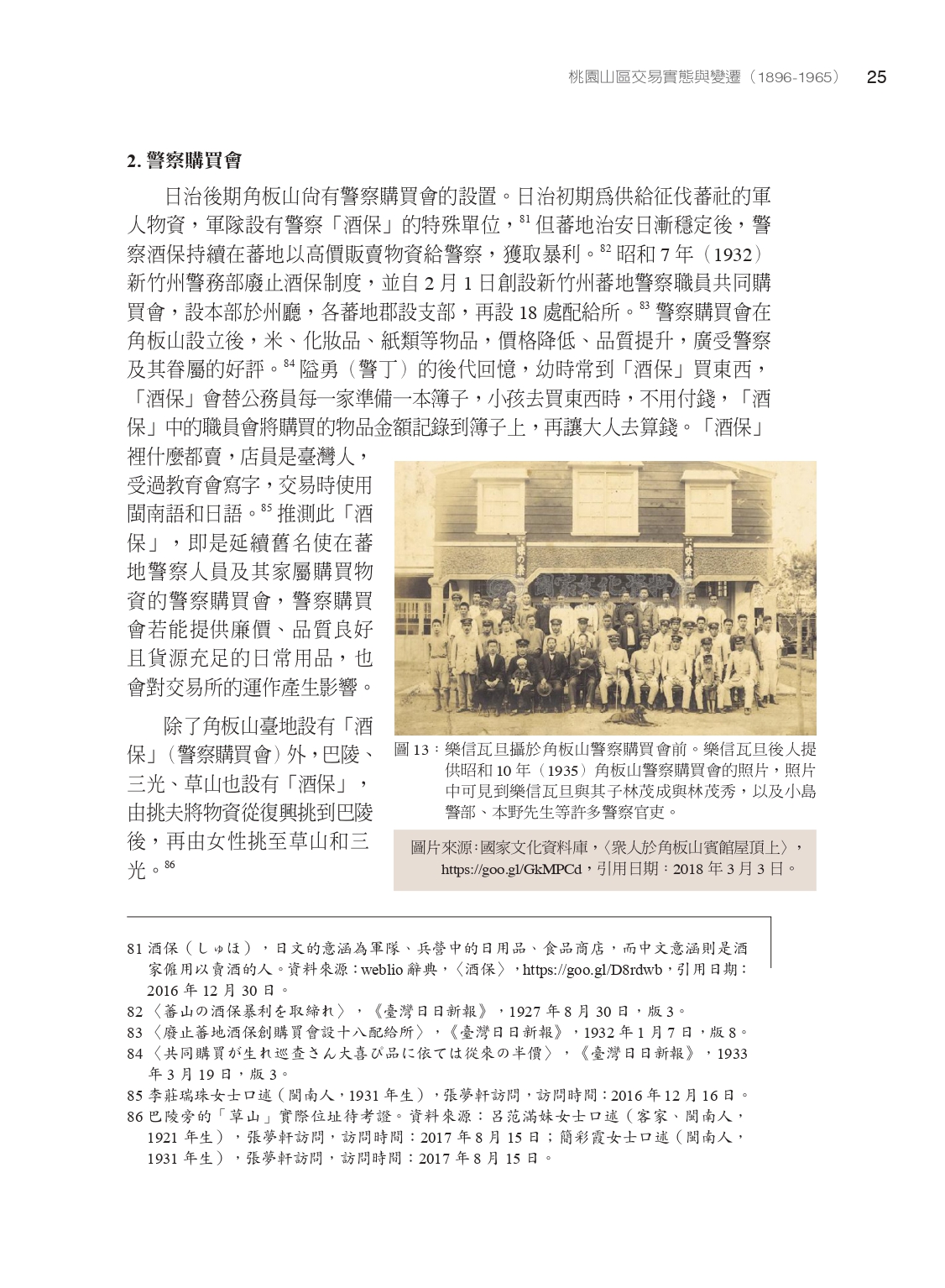

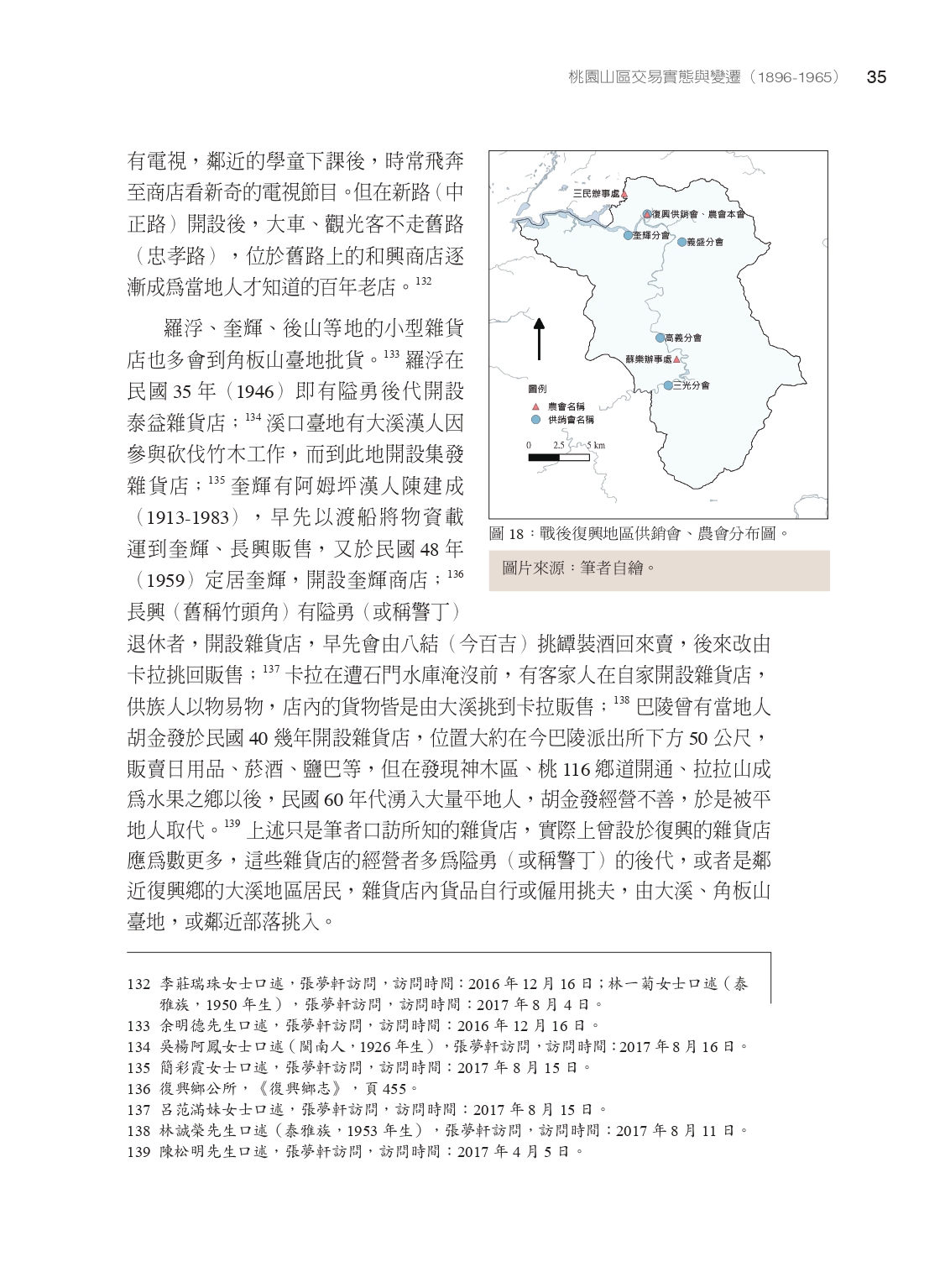

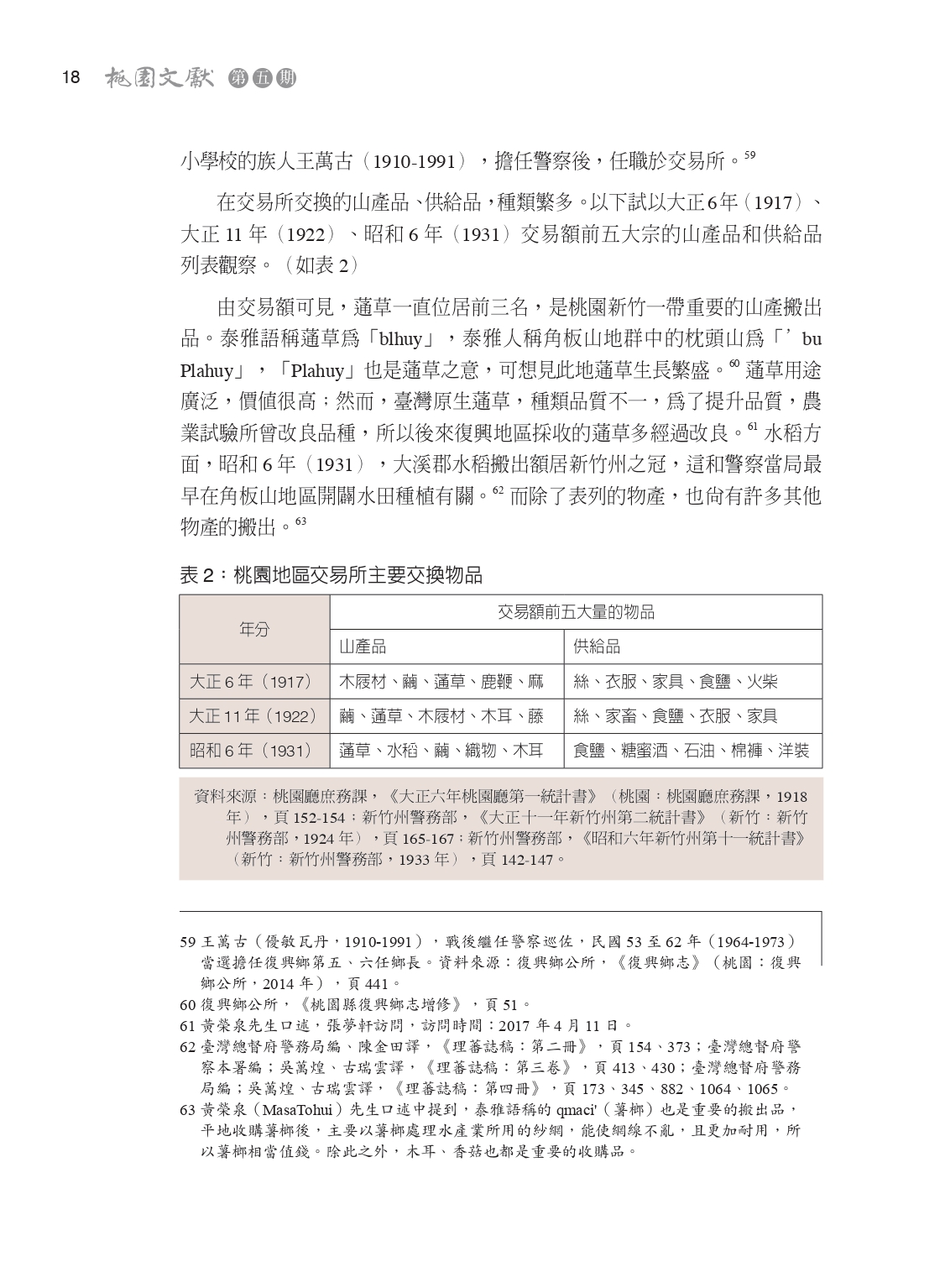

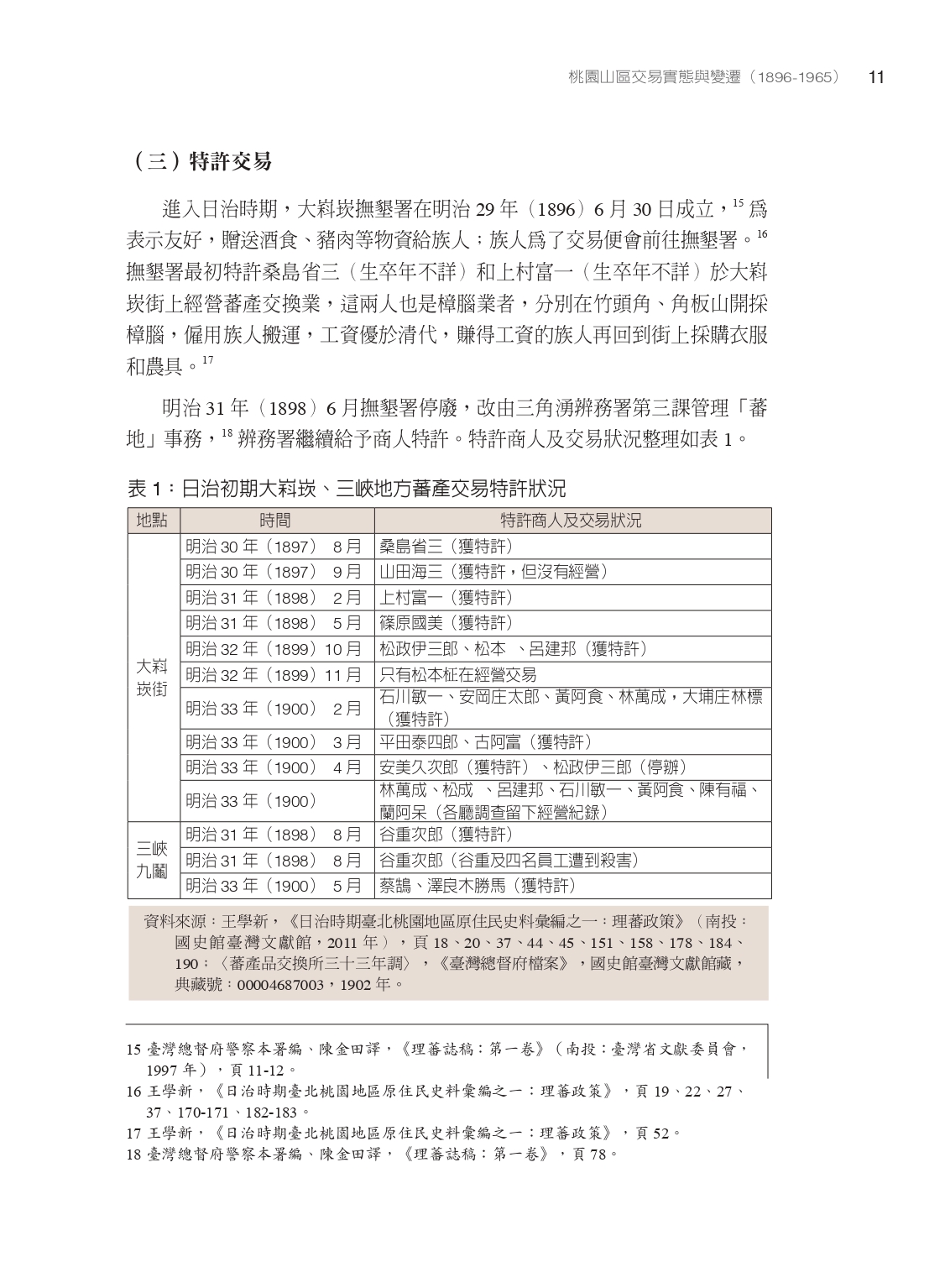

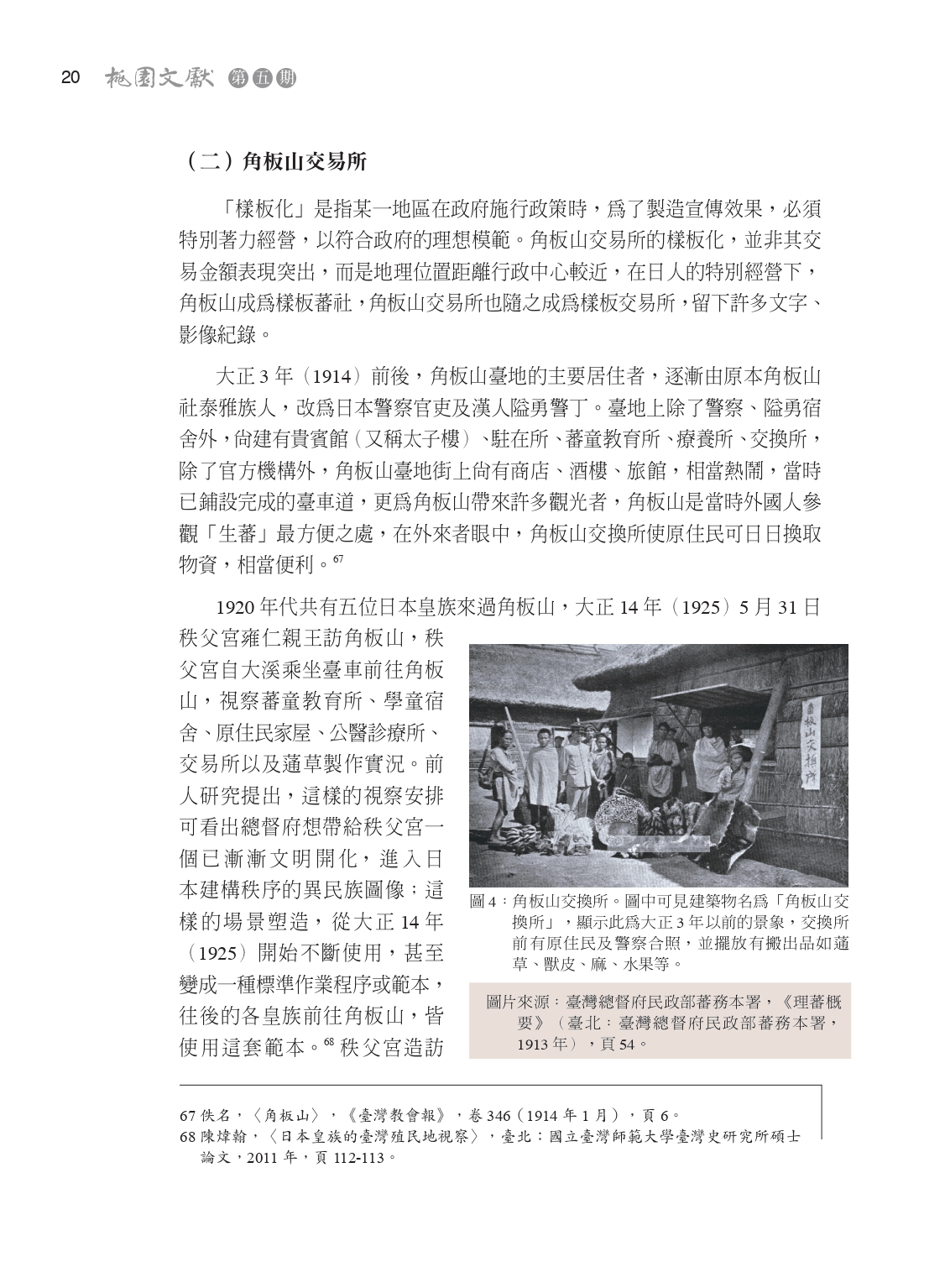

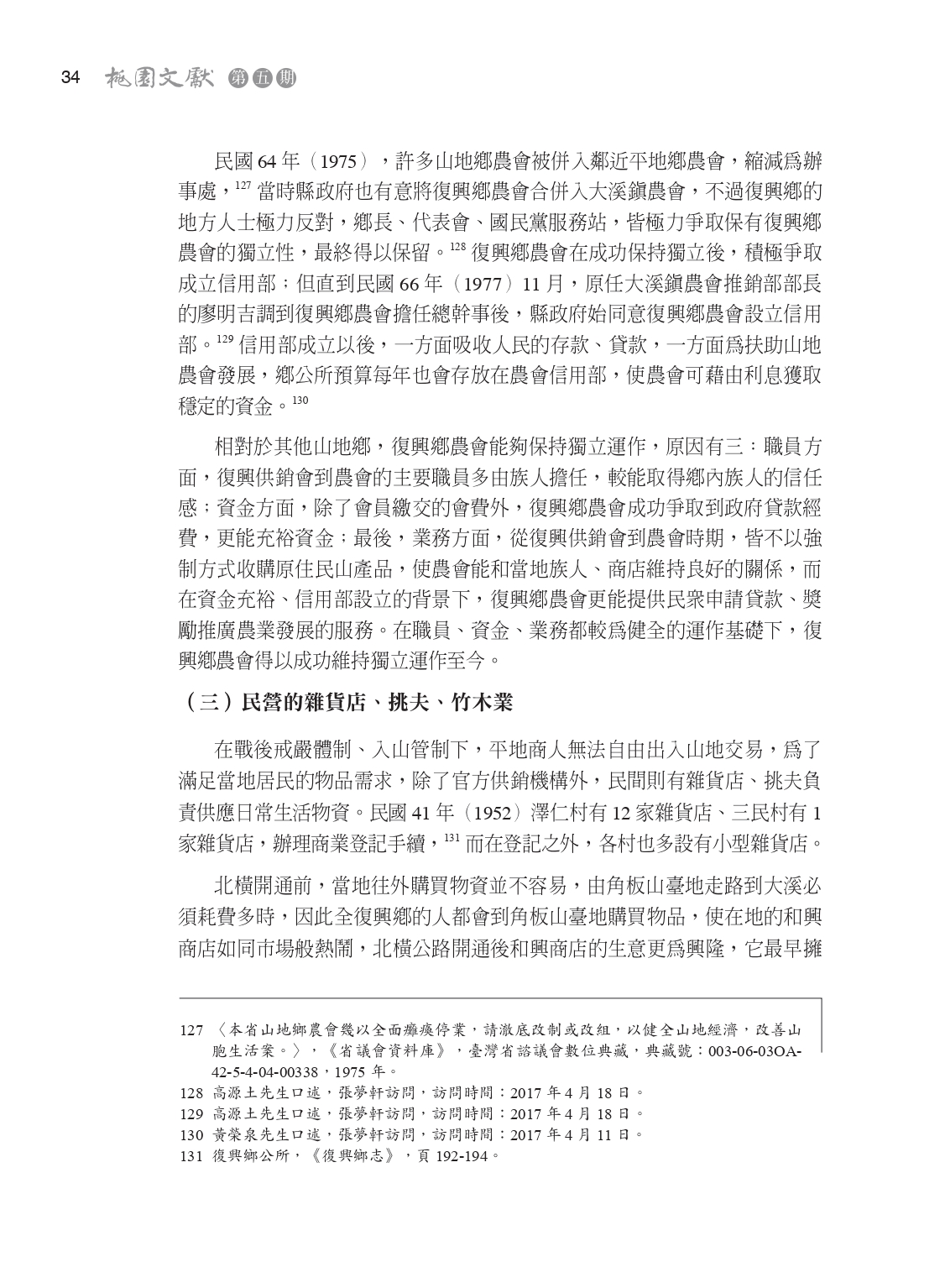

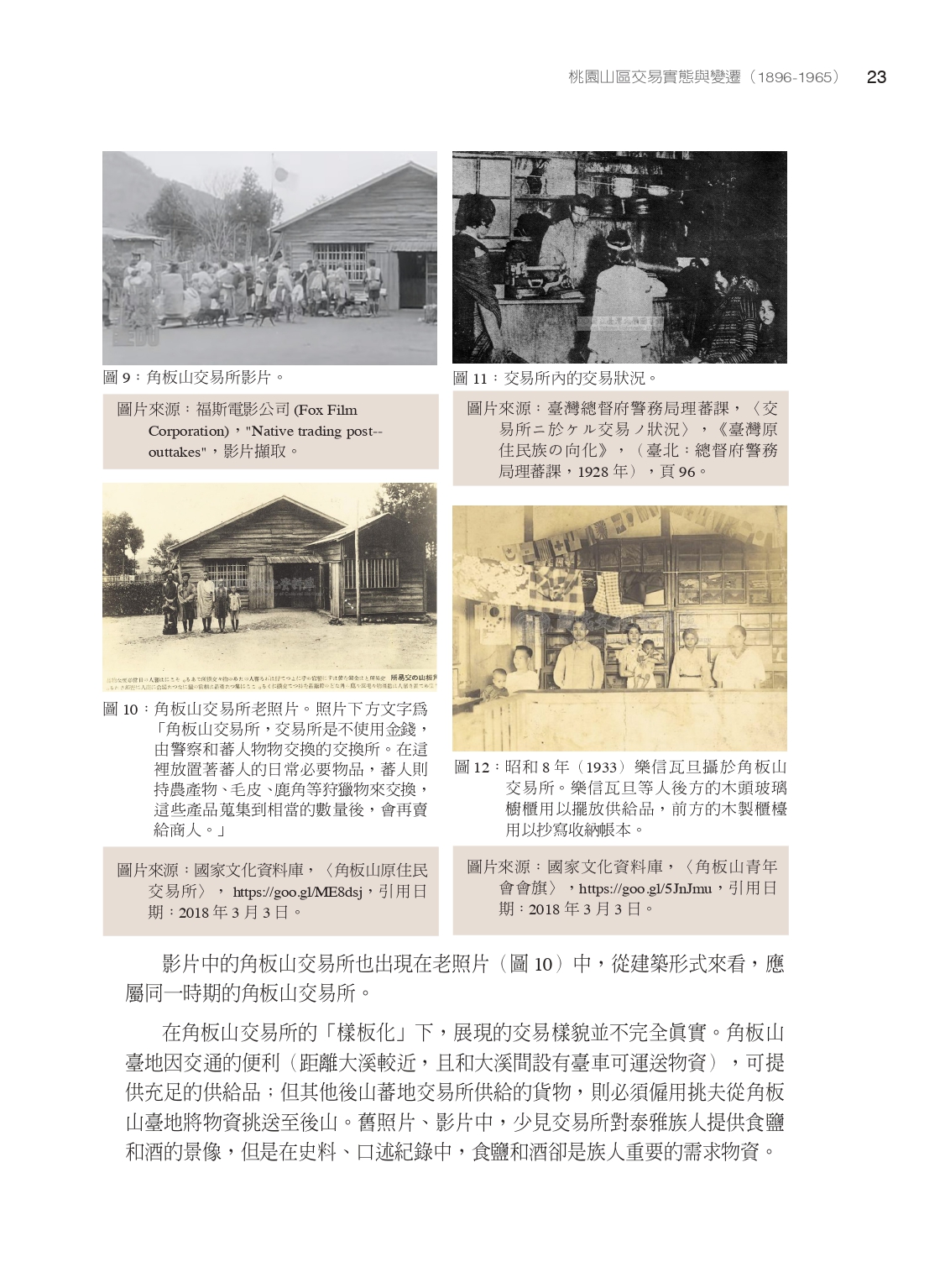

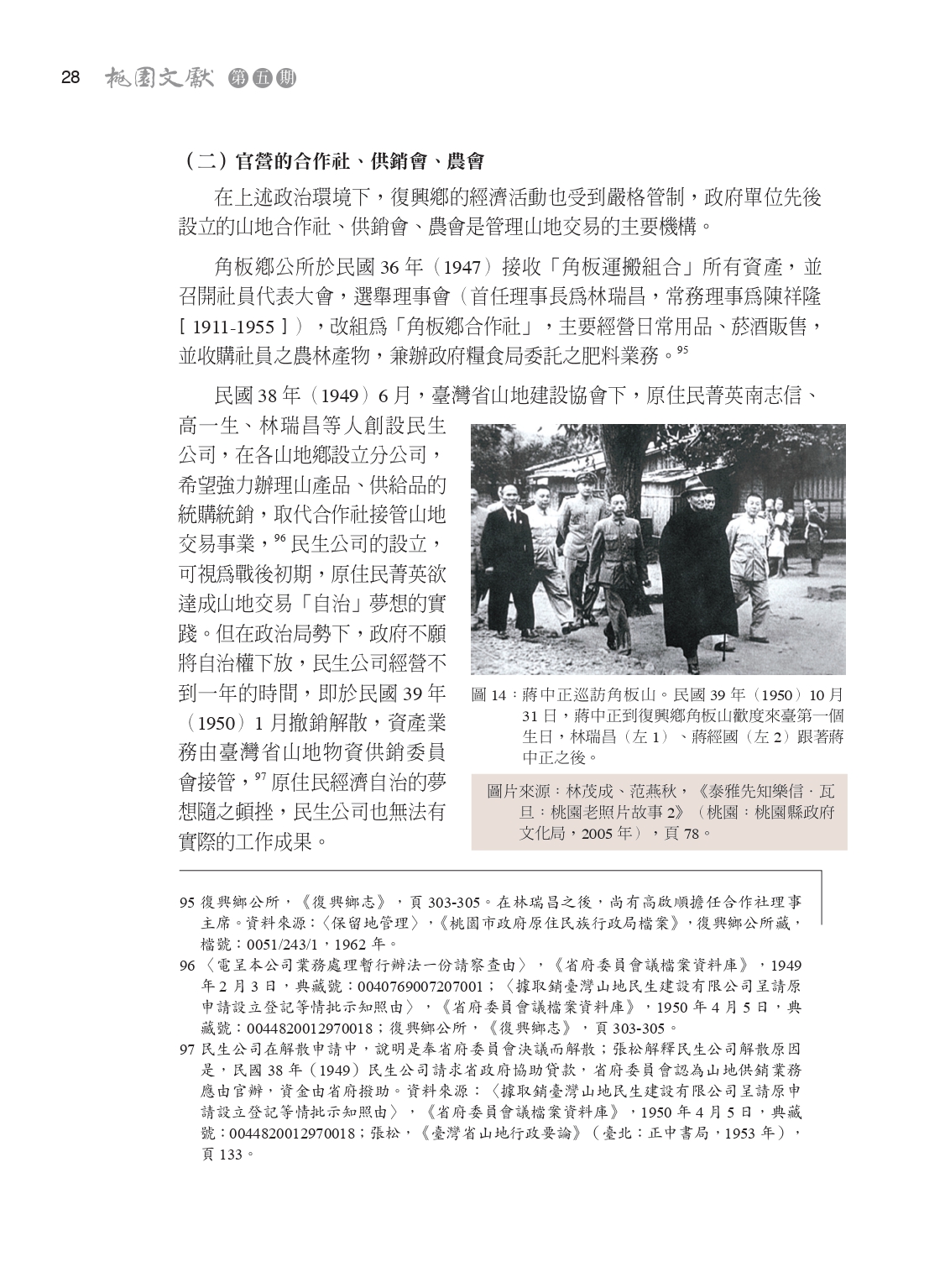

除戰爭手段外,攏絡泰雅族人,維持其生計是更好的辦法,因此在復興地區,設有角板山、高崗、高義蘭及竹頭角等四個交易所供泰雅族來進行物品交易,泰雅族人以木屐材、蓪草、水稻及其他山產物如鹿鞭或織物等來交易,以此獲得衣物、家具、食鹽或石油等生活必需品。

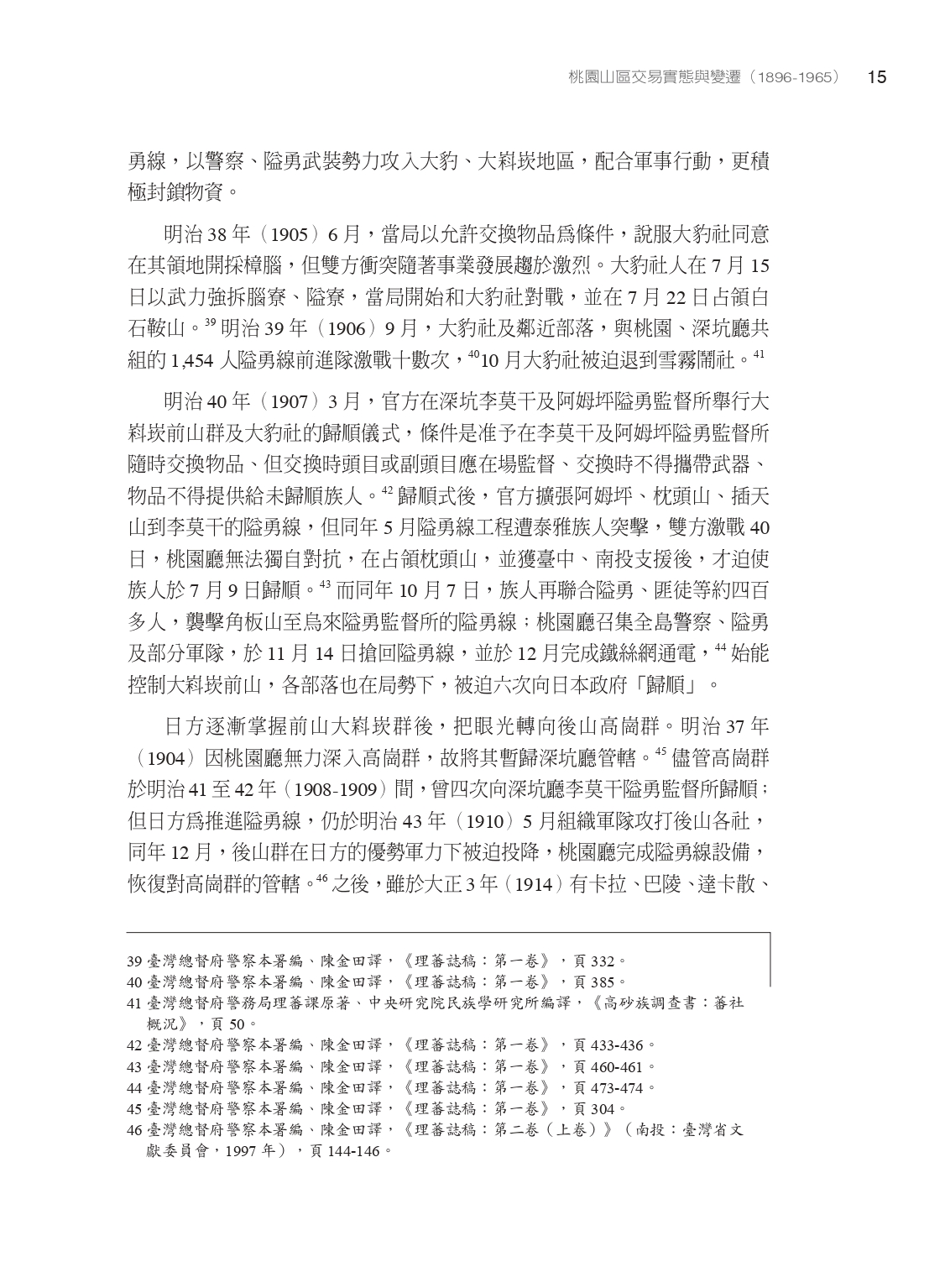

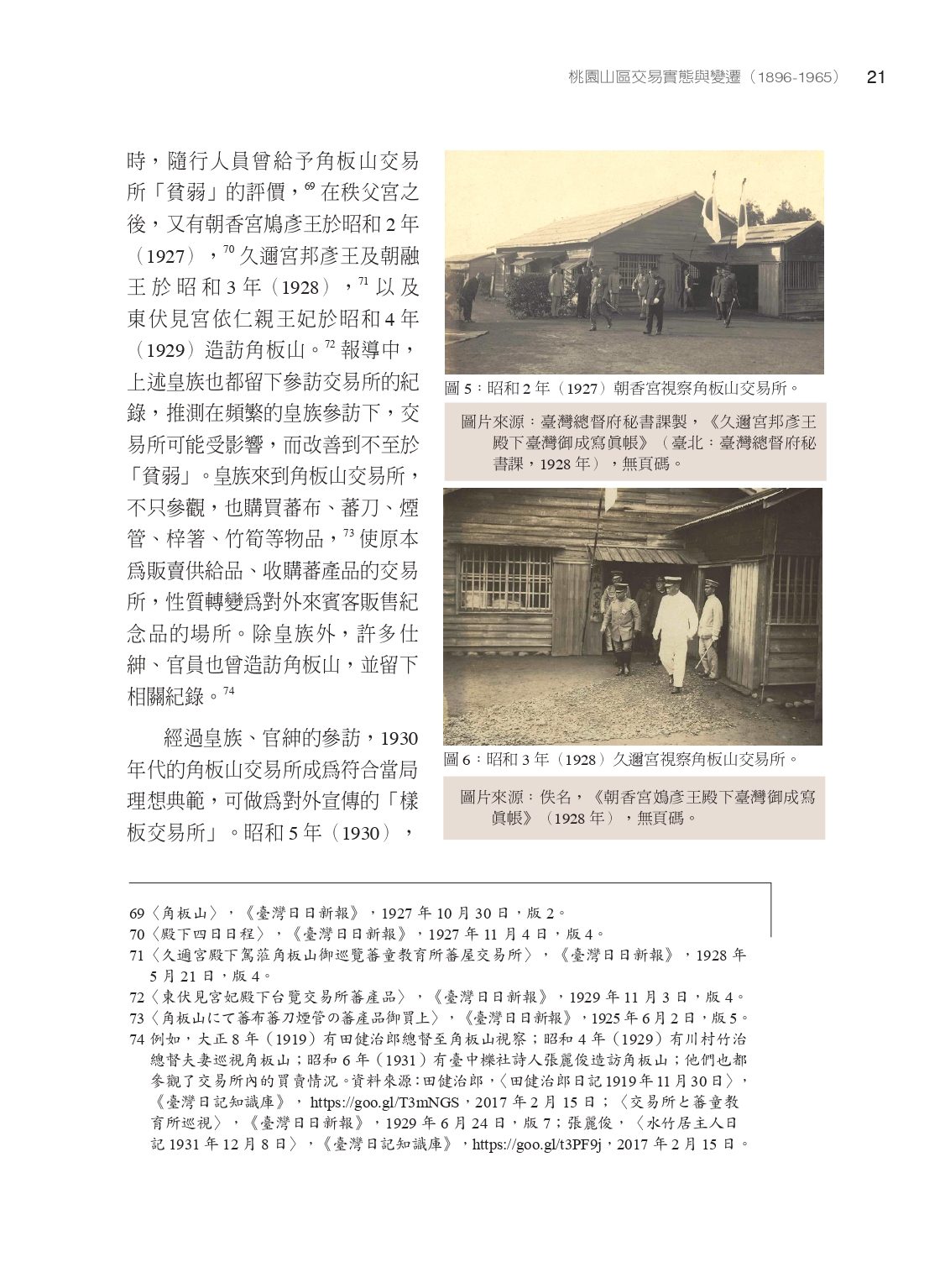

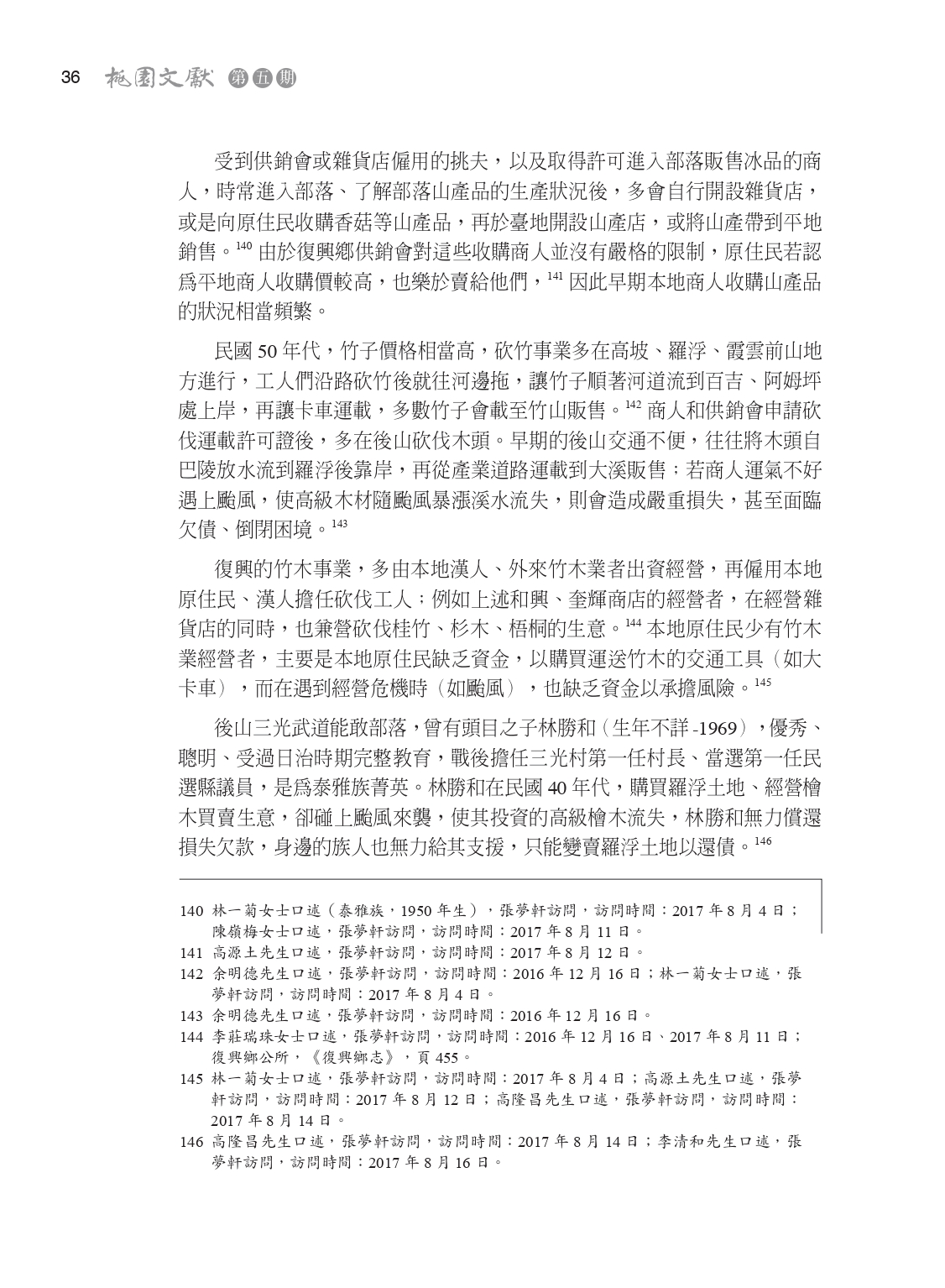

隨著國家力量的穩固,角板山也成為日本皇親貴族到訪的地點,透過到訪宣慰的方式宣傳統治成效,塑造山區文明開化的形象。收購蕃產品的交易所也逐漸轉變為對外來賓客販售紀念品的場所,角板山交易所就是這樣的一個樣板,日本則從中建立善待原住民與慈愛的形象。

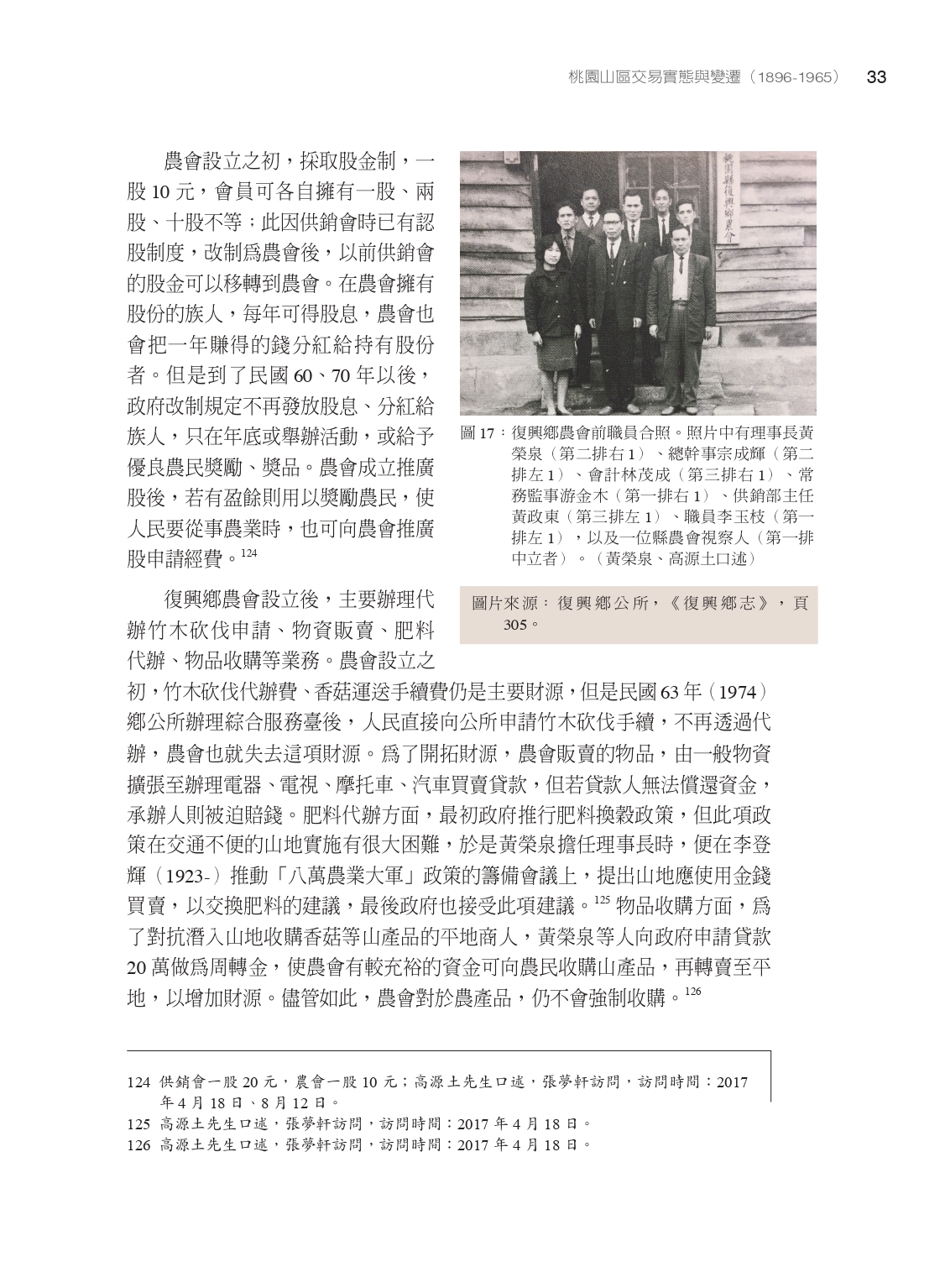

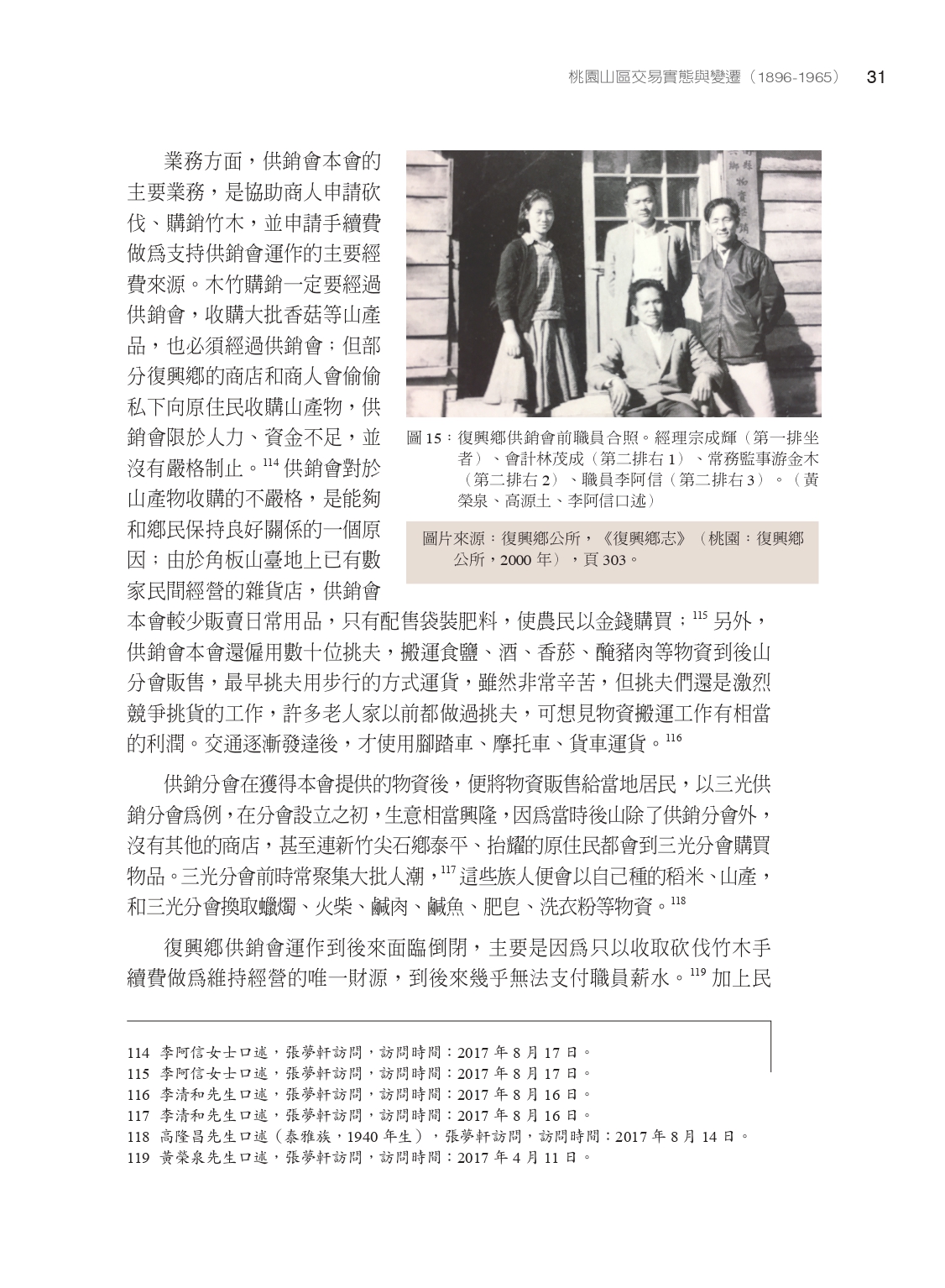

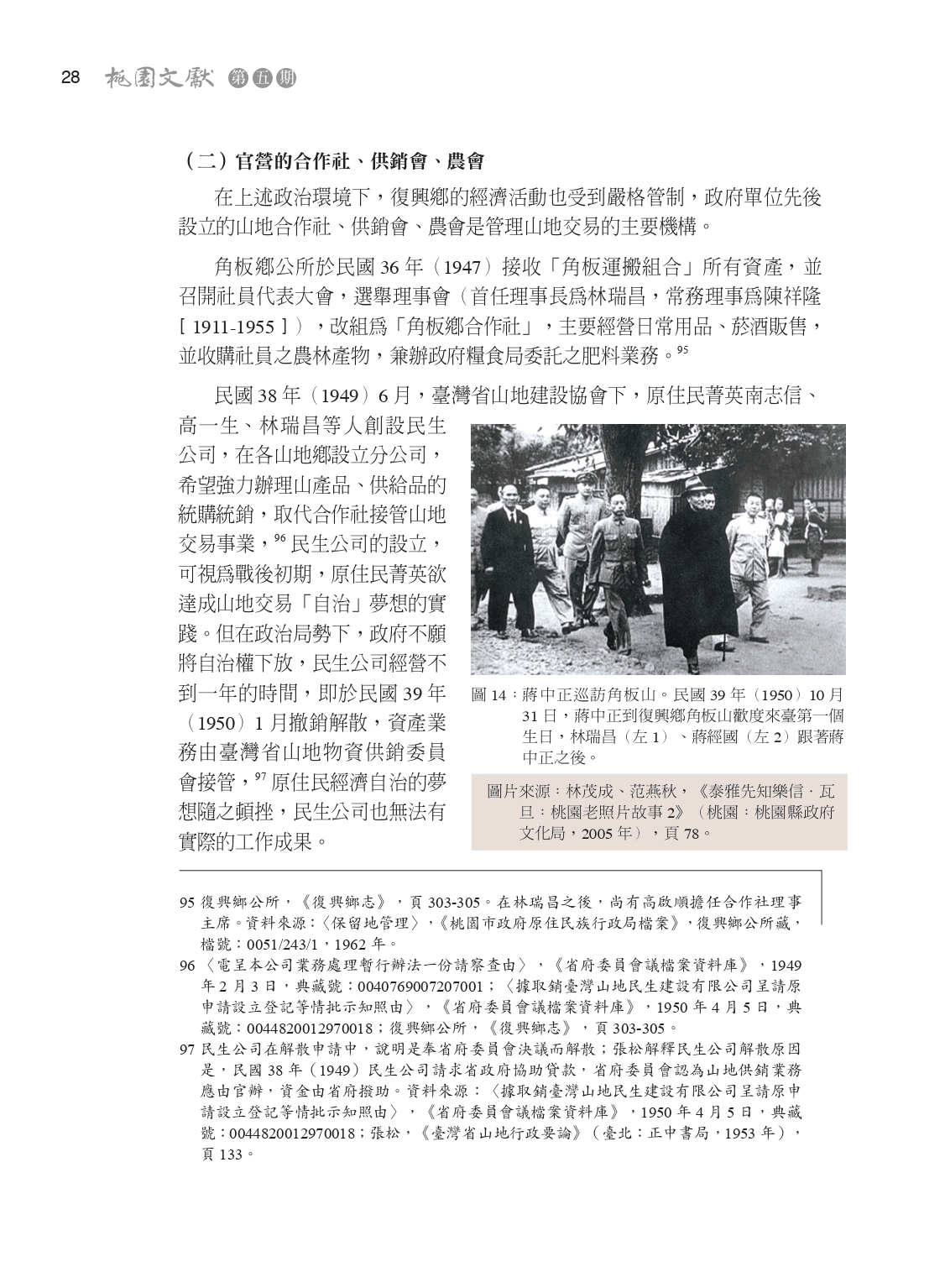

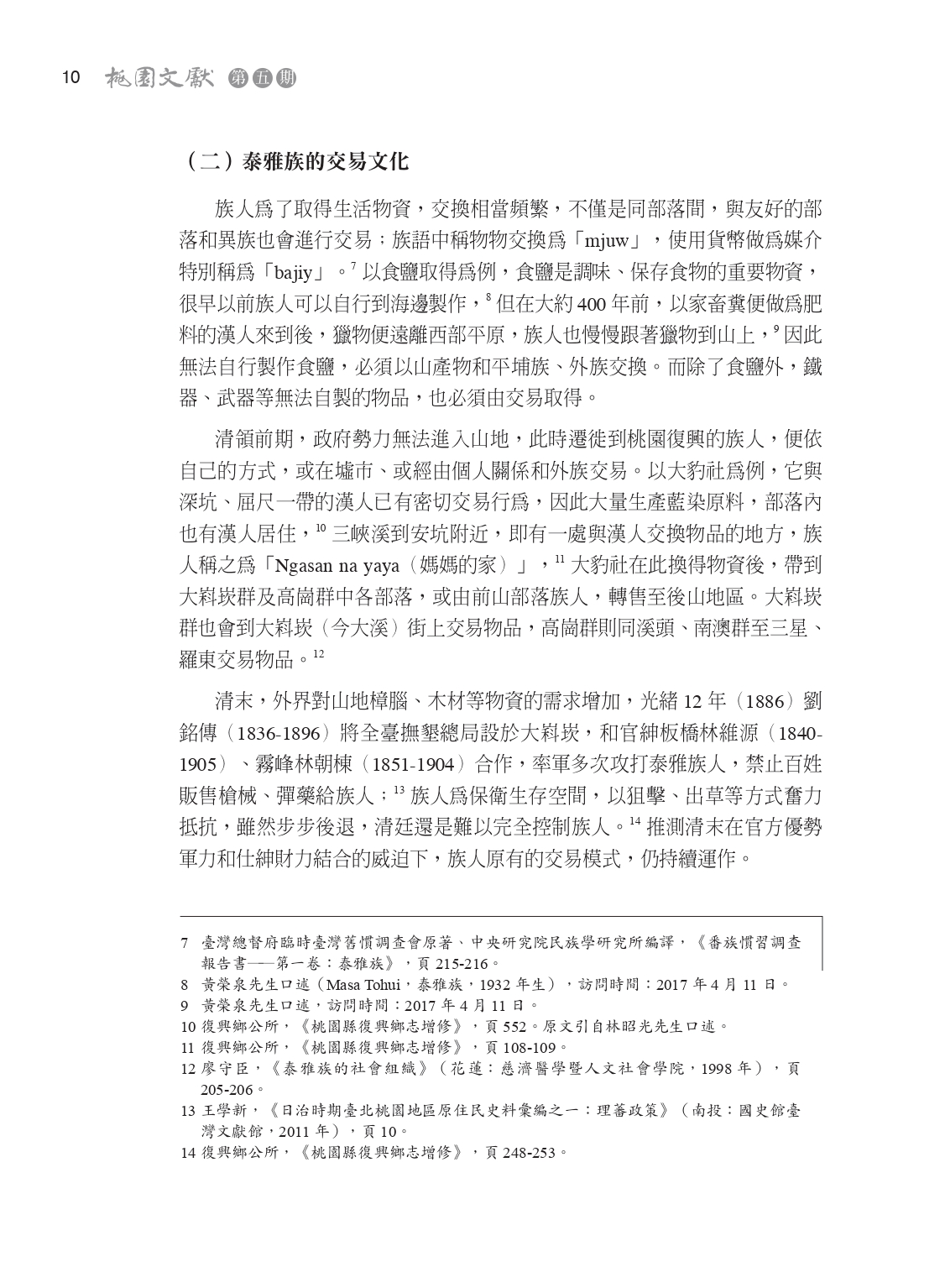

戰後,原住民菁英原欲獲得更多的經濟或自治權力,卻不為政府所准,原住民即使是在經濟上的發展也難以發聲,更難以累積資本,連雜貨店都難以開設,多淪為漢人的僱傭。整體來看,日治或戰後,泰雅族人都無法自由得經營山產品,而是備受控制,作者認為,在原住民更熟於今日商業交易制度的情況下,逐步開放而非限制山產交易,反而能使山區原住民獲得更大的發展空間。