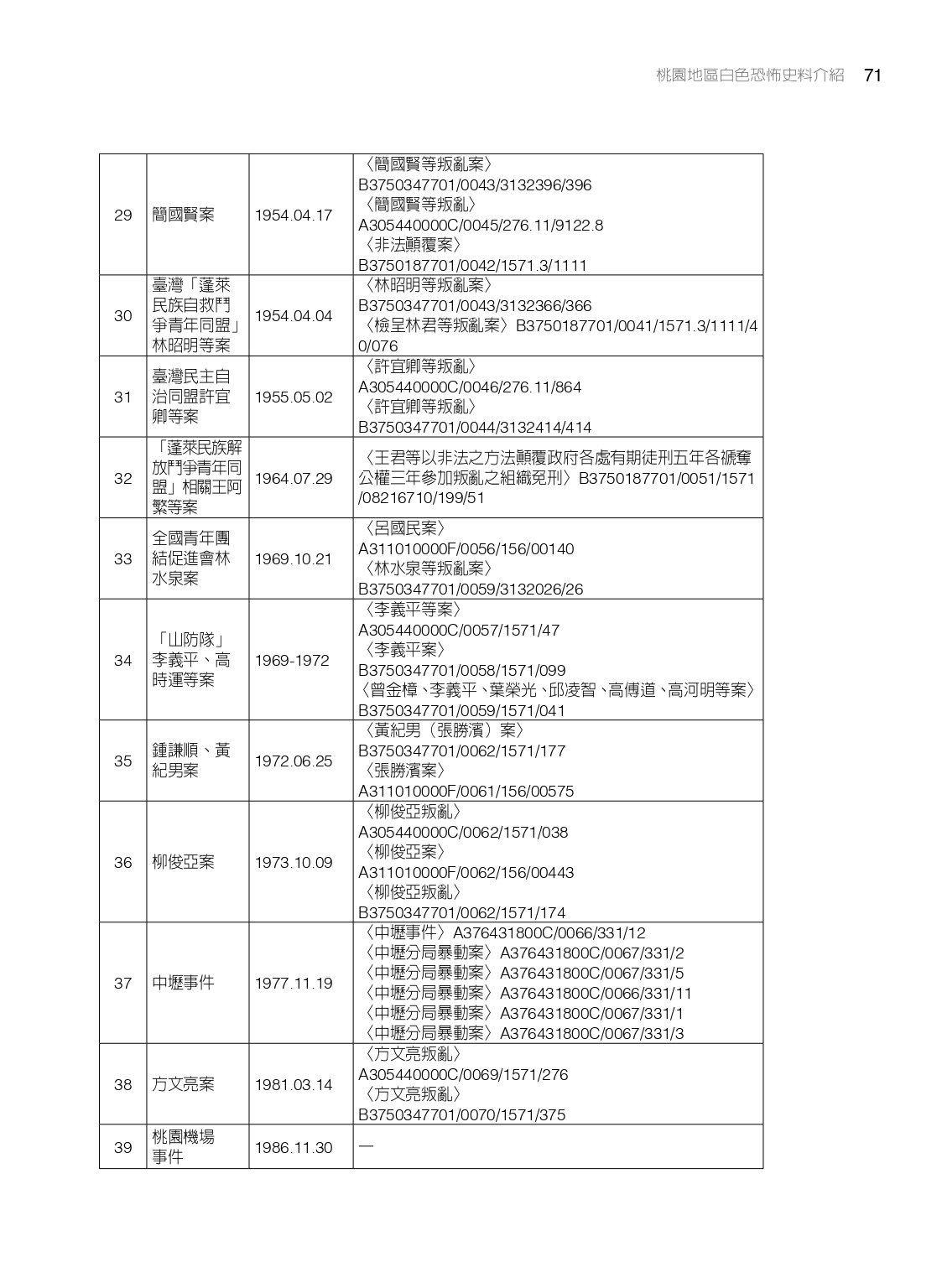

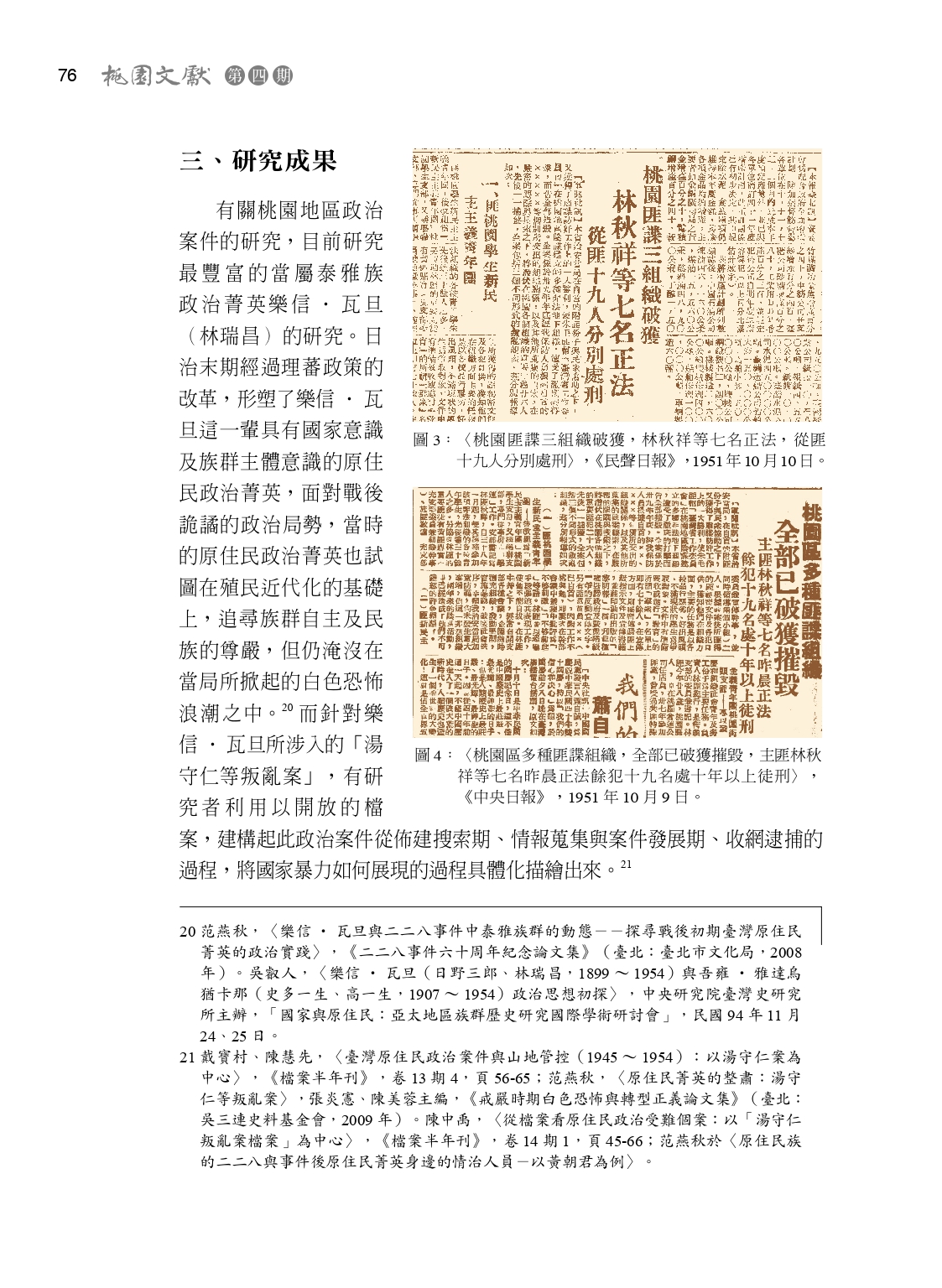

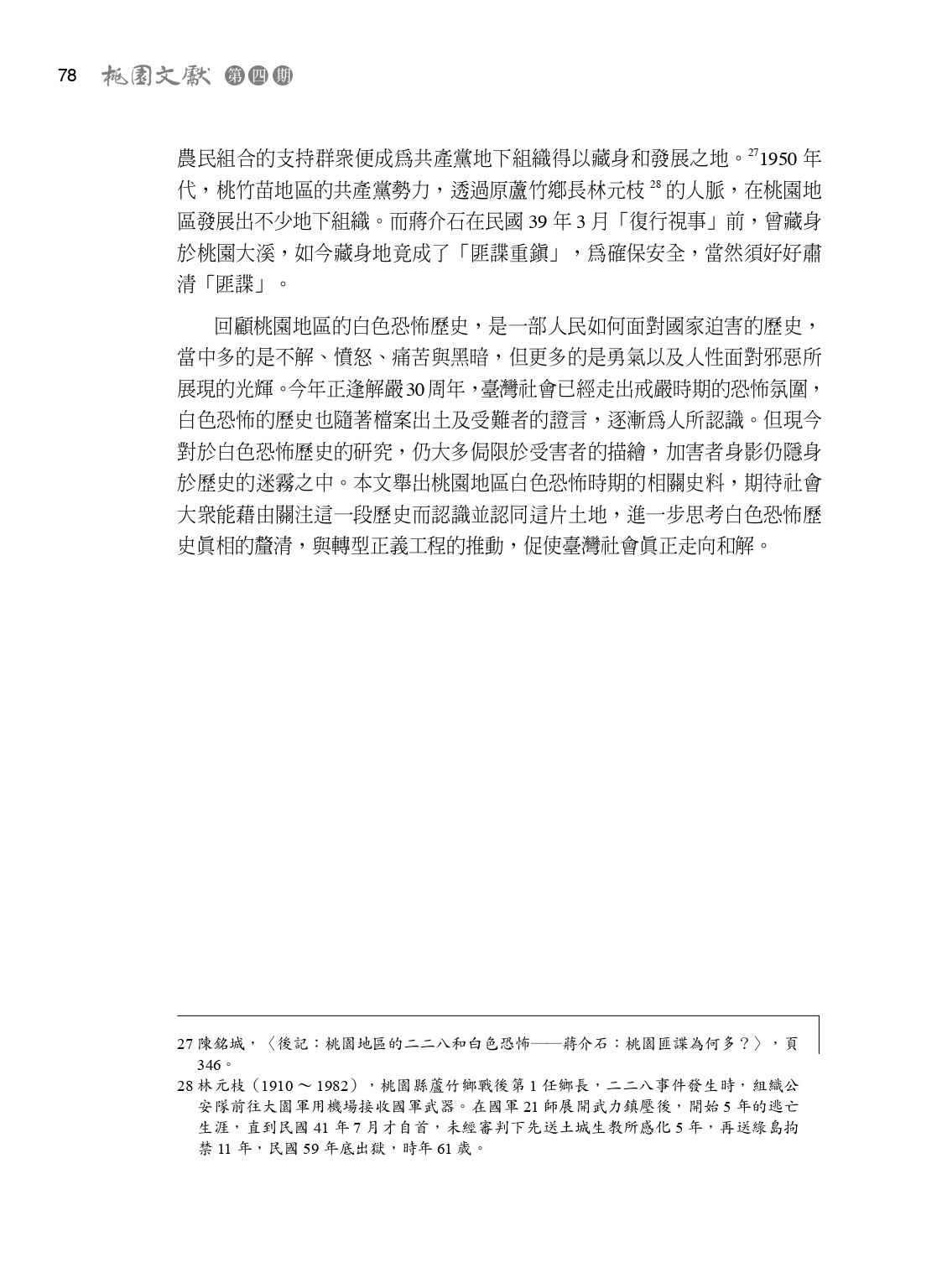

文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第4期「政治與族群」:白色恐怖,是台灣社會永遠的傷痛,其範圍之廣不言可喻。桃園也是受害極深的區域,其案件多集中於民國39至44年間,較為人知的案件如「簡國賢案」、「林秋祥案」,被稱為客家中壢事件的「義民中學案」,以及原住民族涉及的「湯守仁案」。

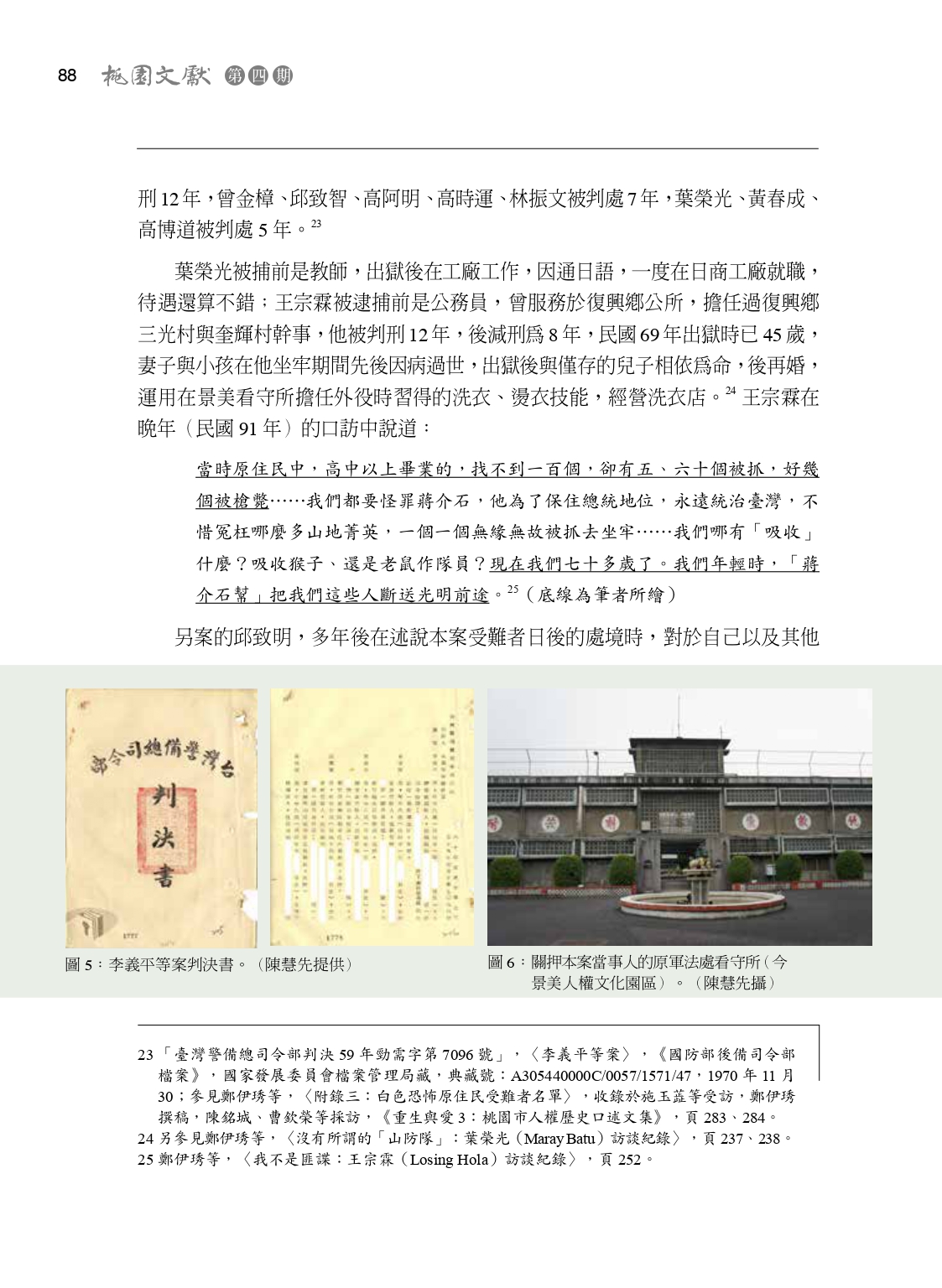

如今,研究白色恐怖的資料日益增多,這些史料可分成四種:

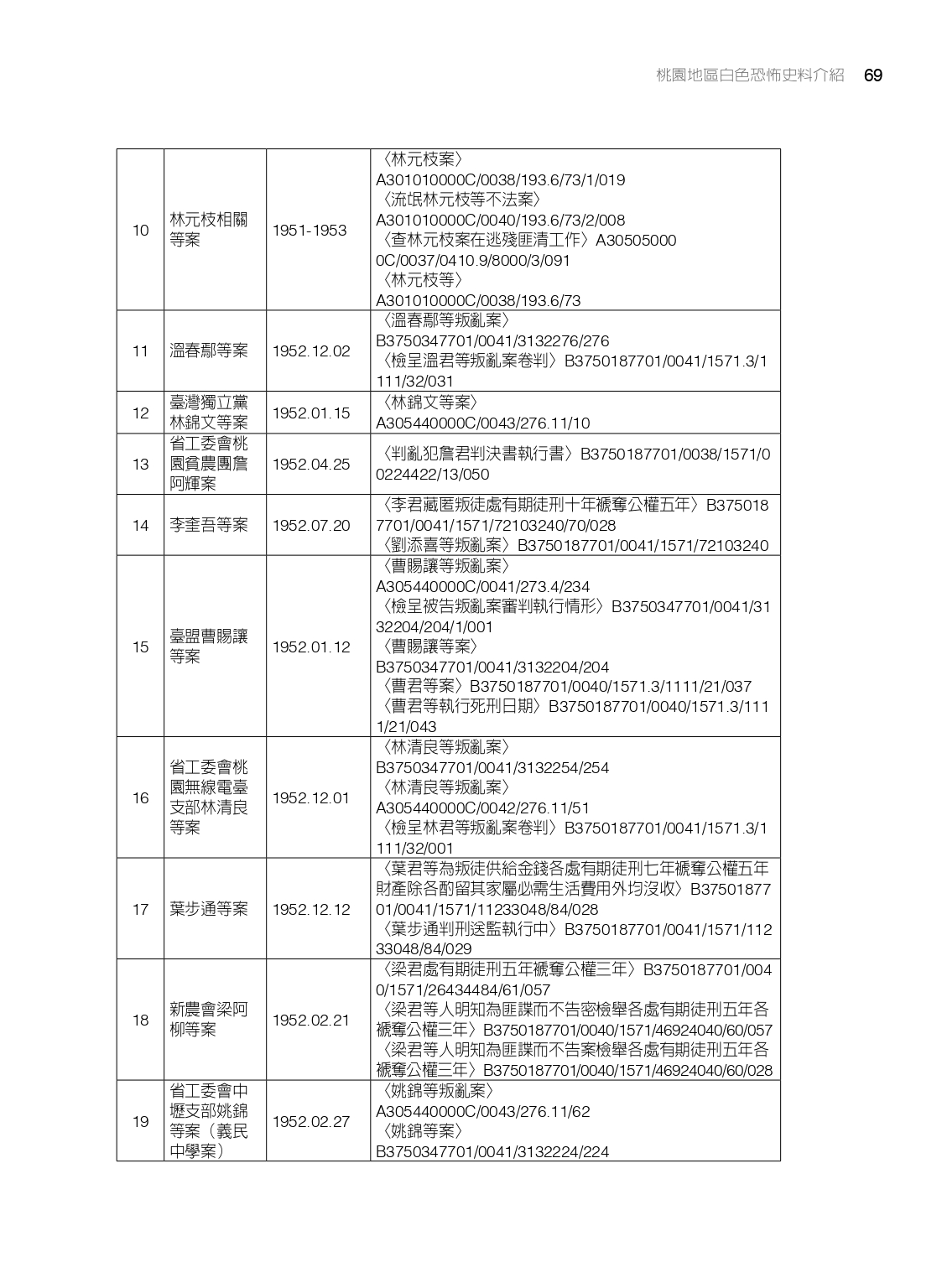

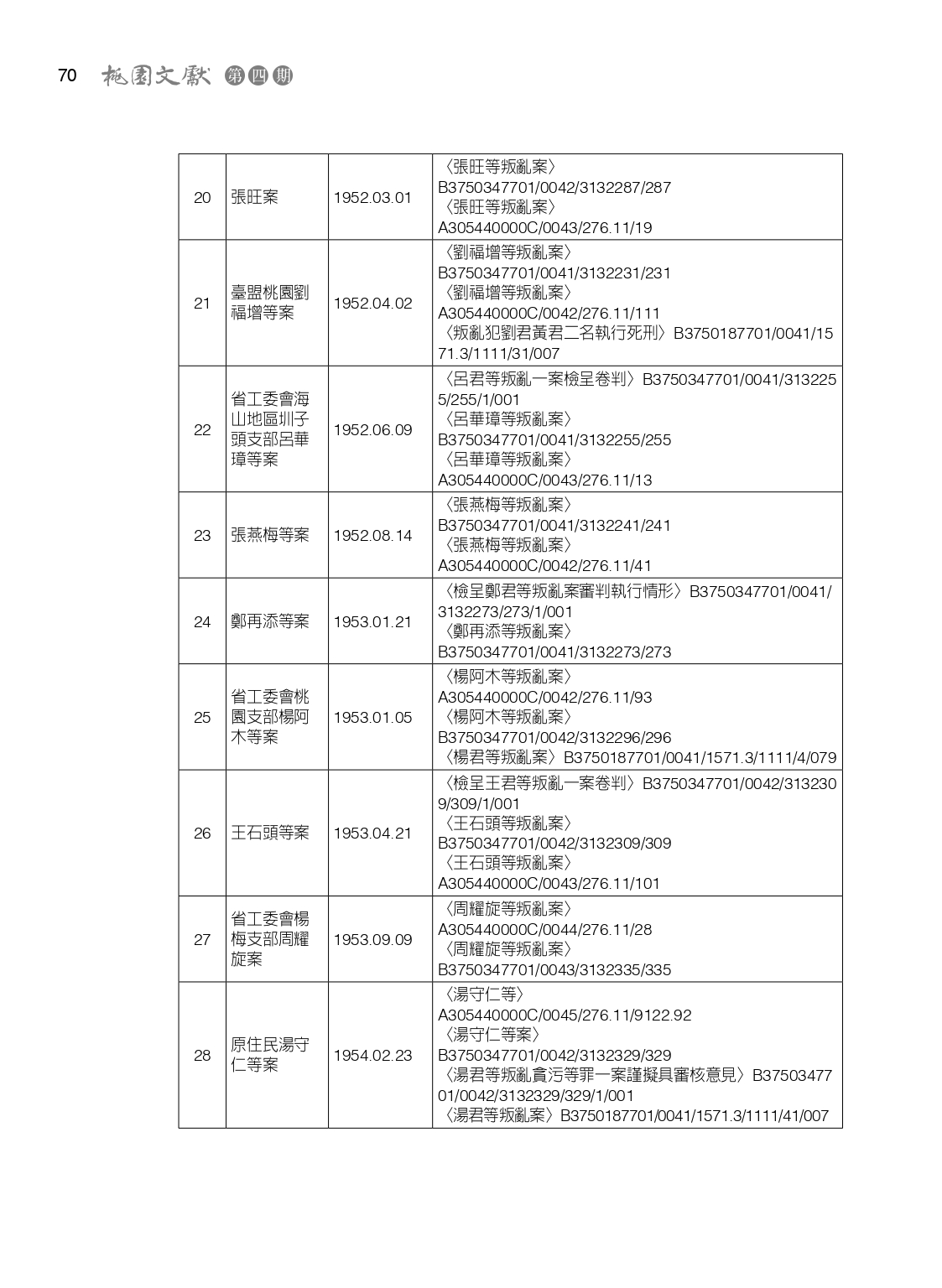

1.「檔案資料」:隨著1999年檔案法的通過,大量政治案件檔案陸續解密,讓白色恐怖的研究得以較完整的建構,對於政府當局在處理案件的態度與程序上,檔案扮演著最重要的角色,不過檔案也有侷限,因為檔案只能展現出當權者的立場,在檔案的本身上,就須多方的考證以避免錯誤甚至是被蒙蔽。

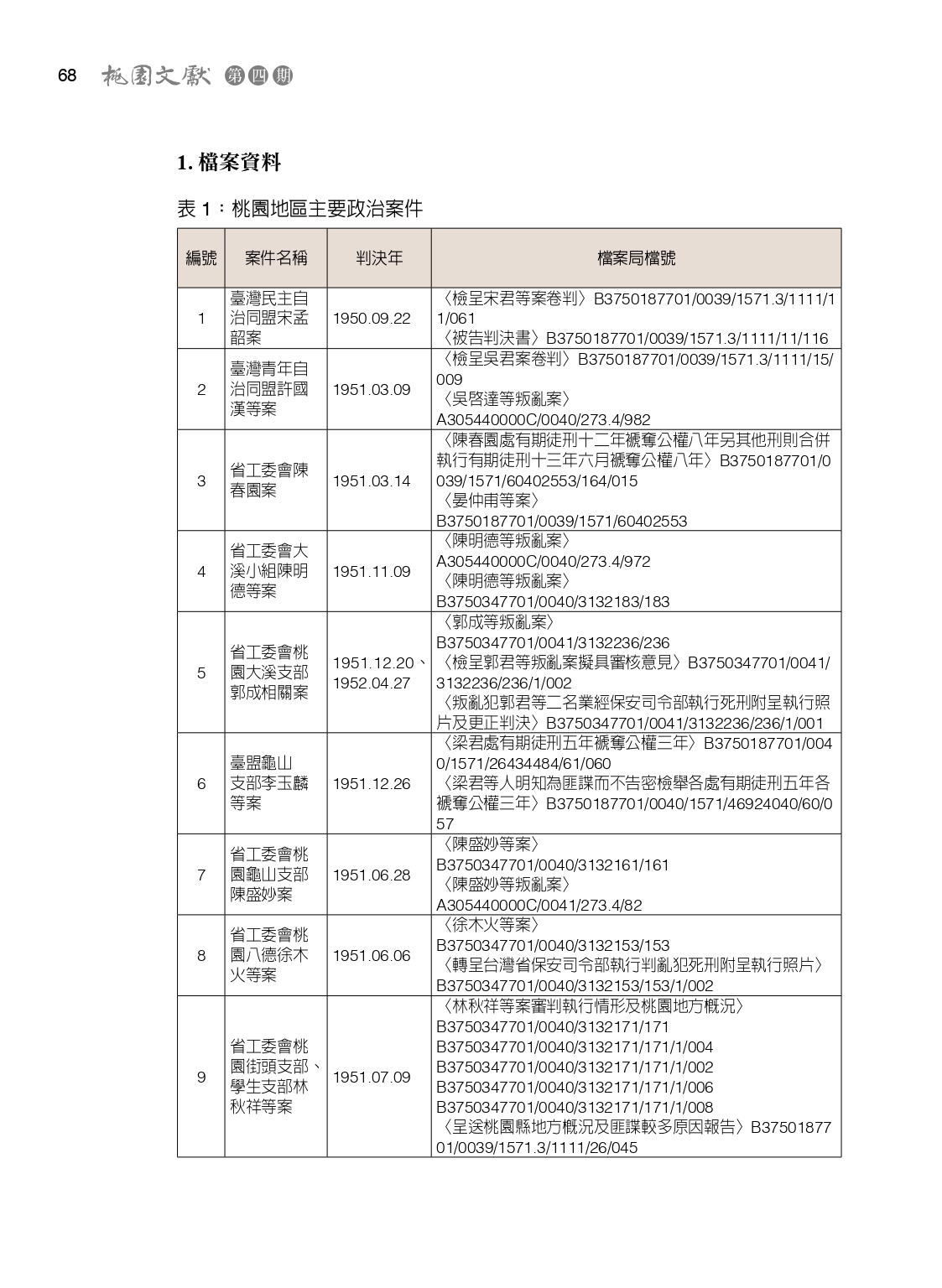

2.回憶資料(口述訪談、傳記、自傳╱回憶錄):回憶資料則代表了受壓迫者的聲音。然回憶資料仍有其侷限,包括因時空、記憶錯置、社會氛圍改變、訪談者提問方式等因素,並進一步與其他資料相互佐證。

3.地方史志:方志中所記錄多為地方社會、政治、自然環境、知名人物等,較少社會民眾的紀錄。

4.相關網站:相關報章媒體的數位化,使得更加容易查找白色恐怖的相關報導。

民國40年代桃園頻繁的「匪諜」案件,肇因於桃園過去為農民組合運動的重要聚集區,二二八事件後,這些原農民組合轉入地下化,遭致國民黨以肅清「匪諜」為由,進行違反人權的白色恐怖整肅。隨著資料的開放,得以揭開其中國家機器黑暗部分,但更值得注目的是人性面對邪惡所展現的光輝。如今台灣正在推動轉型正義,陸續出現的研究,正可與之呼應,唯有了解更多的真相,台灣社會才能真正的邁向和解。