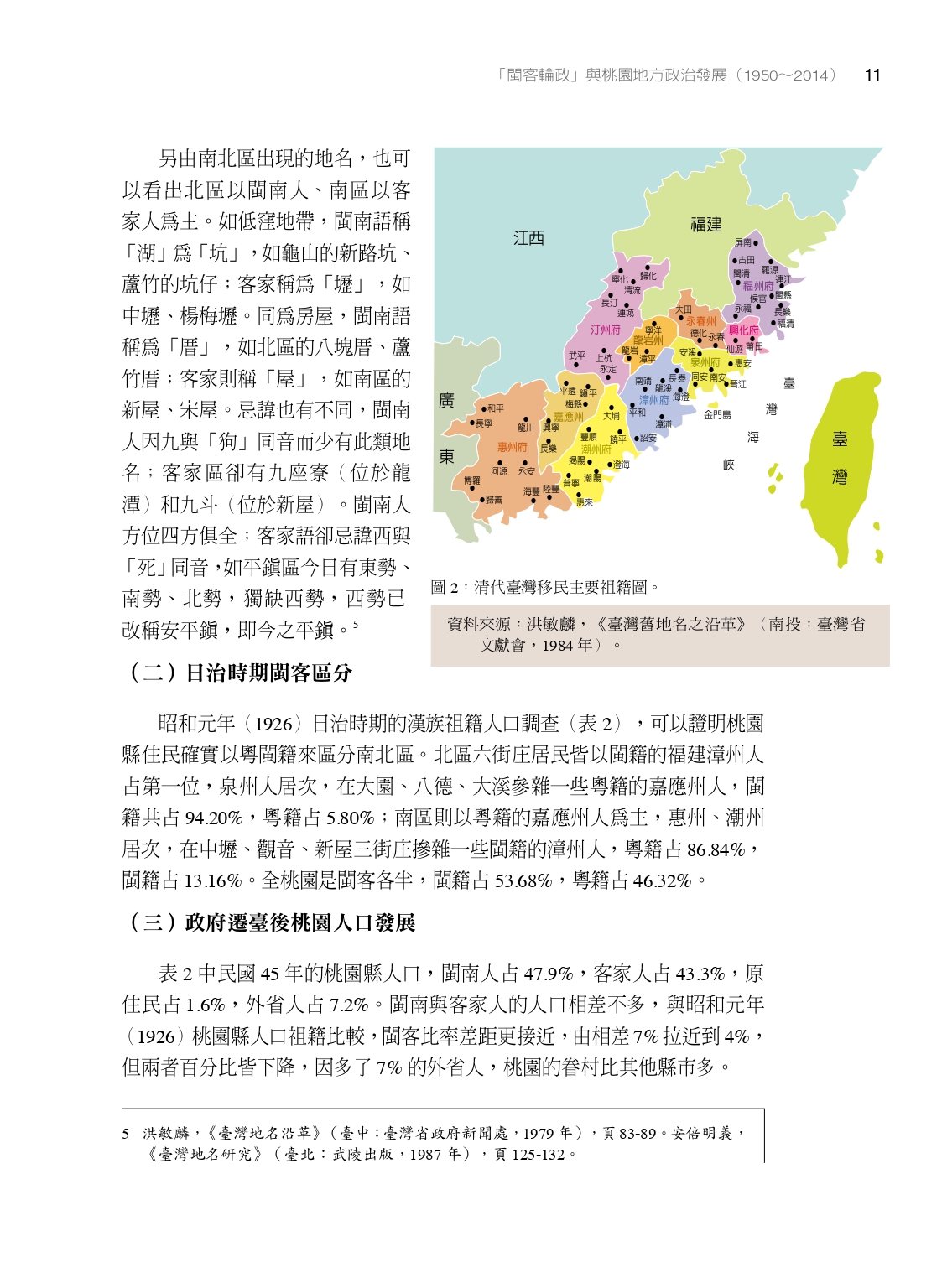

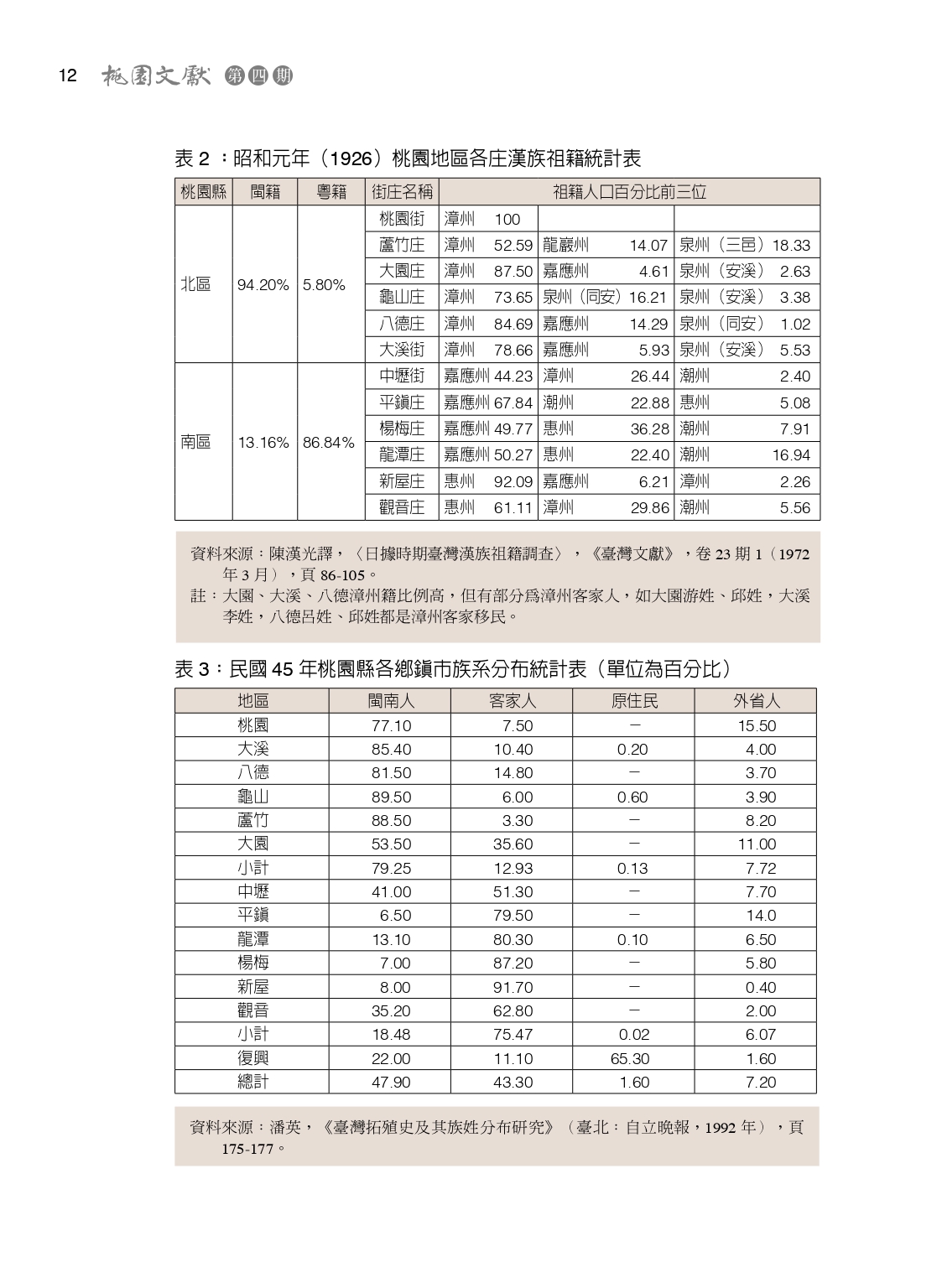

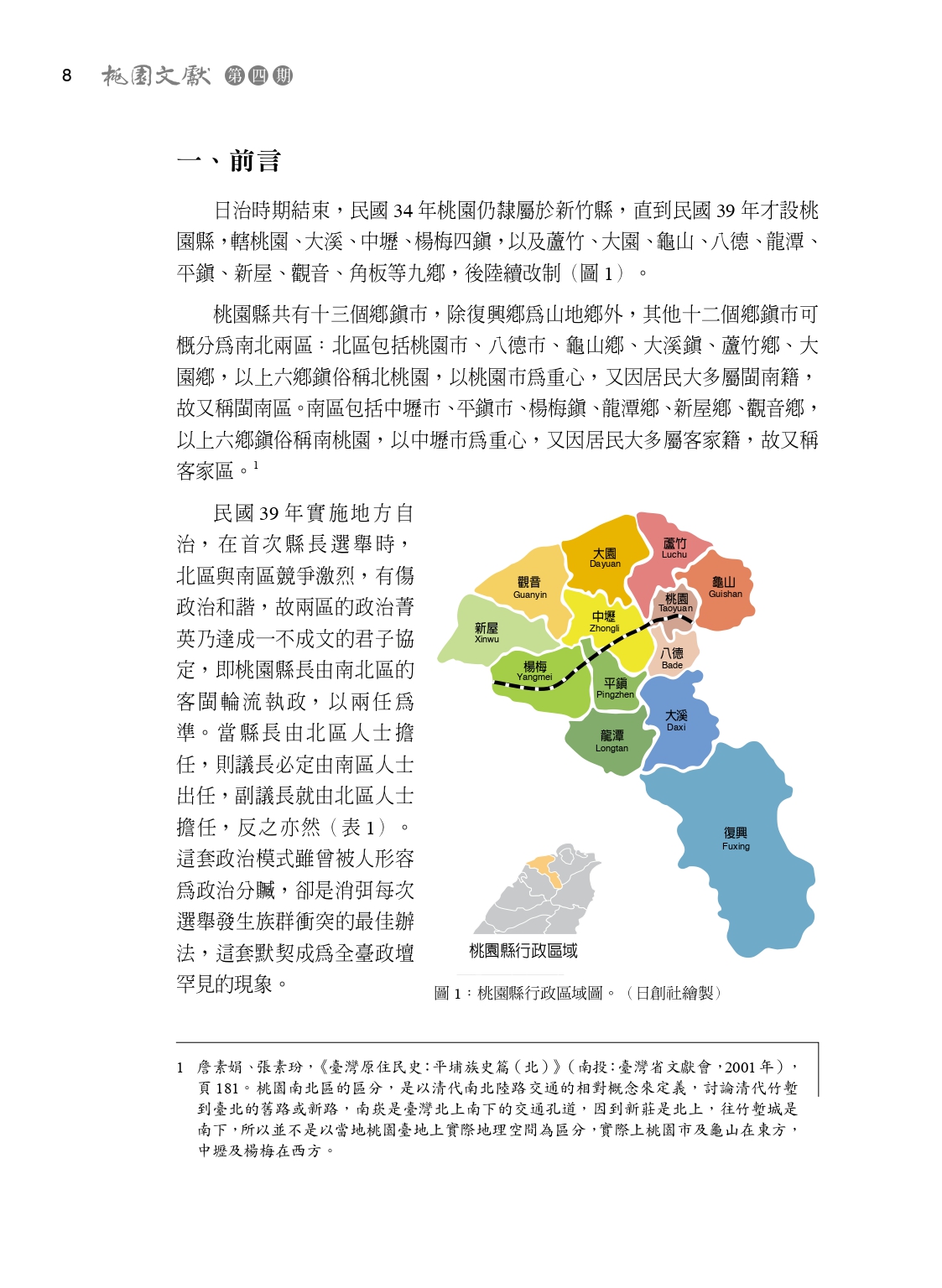

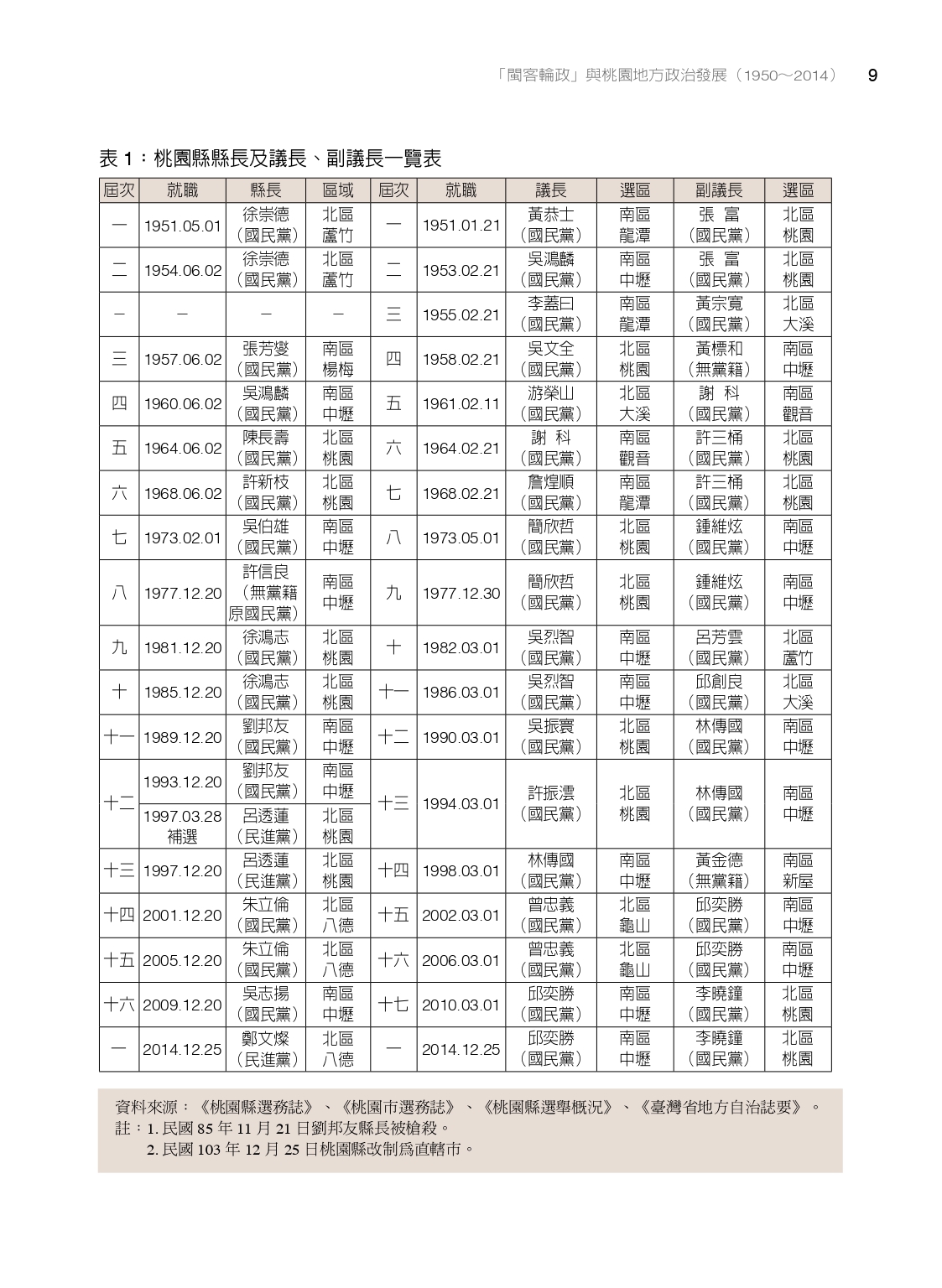

文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第4期「政治與族群」:桃園在清代漢人拓墾以來,因族群聚居形成而有南桃園與北桃園的隱性之分。除復興區之外,北桃園六區以閩南人為主,南桃園六區以客家人為主。日治時期的戶口調查,已有明顯的南客北閩之分。二二八事件後為收攬人心,於民國39年實施地方自治,使早已形成的閩客族群對立因地方選舉更加白熱化,尤其縣長一職更是成為閩客雙方爭奪的目標。

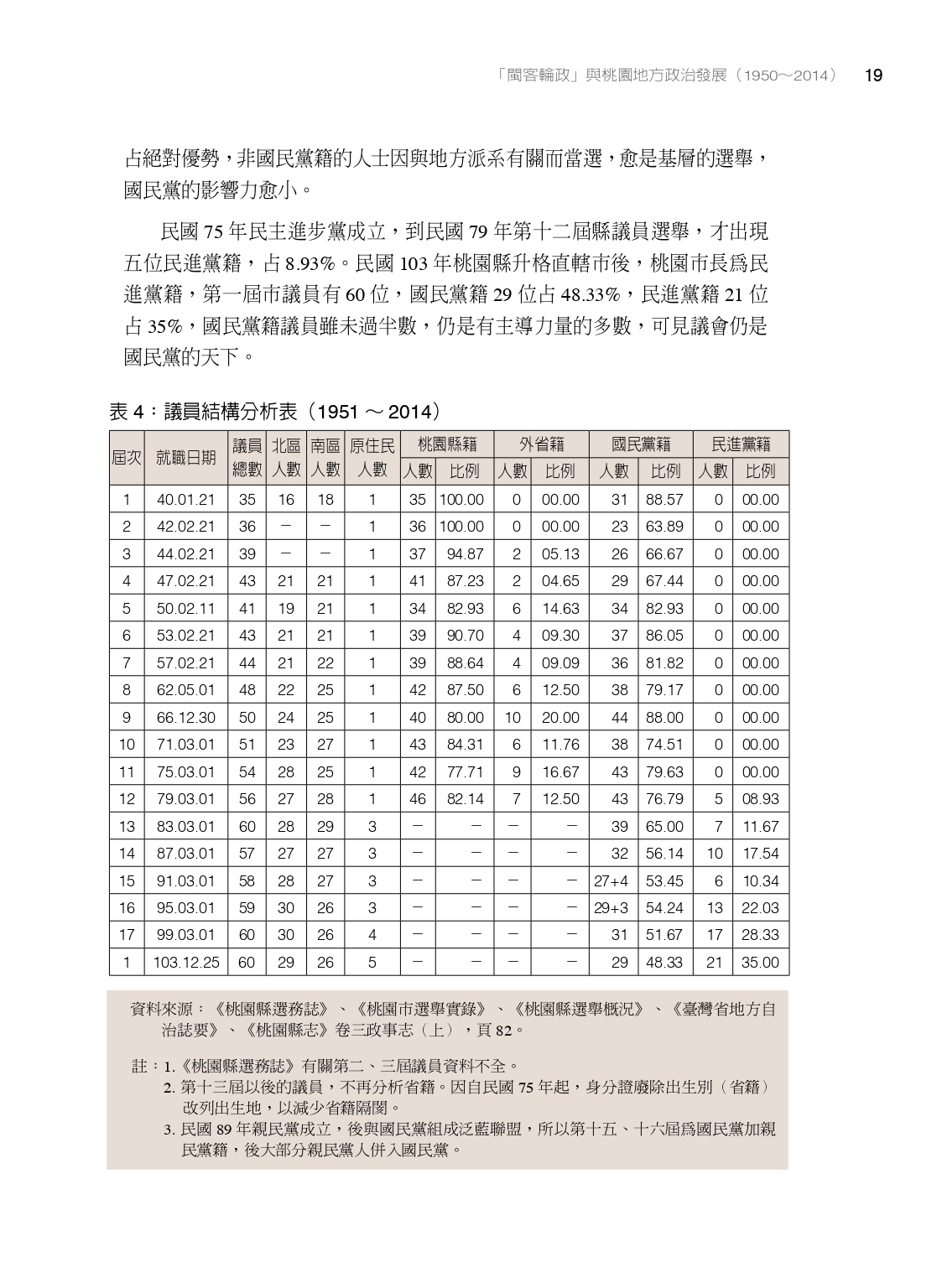

在國民黨長期的統治下,為避免某一地方勢力壯大威脅到政權,不讓任何一方勢力獨大,也為了政治和諧,國民黨與地方勢力協商後達成一不成文的協定,桃園形成全臺獨特的閩客輪政現象。為平衡閩客族群,在縣長與議長人選,分由南北區不同族群人士出任,如此相安無事達40餘年之久,中間雖曾出現許信良脫黨參選一事,但執政時間非常短。

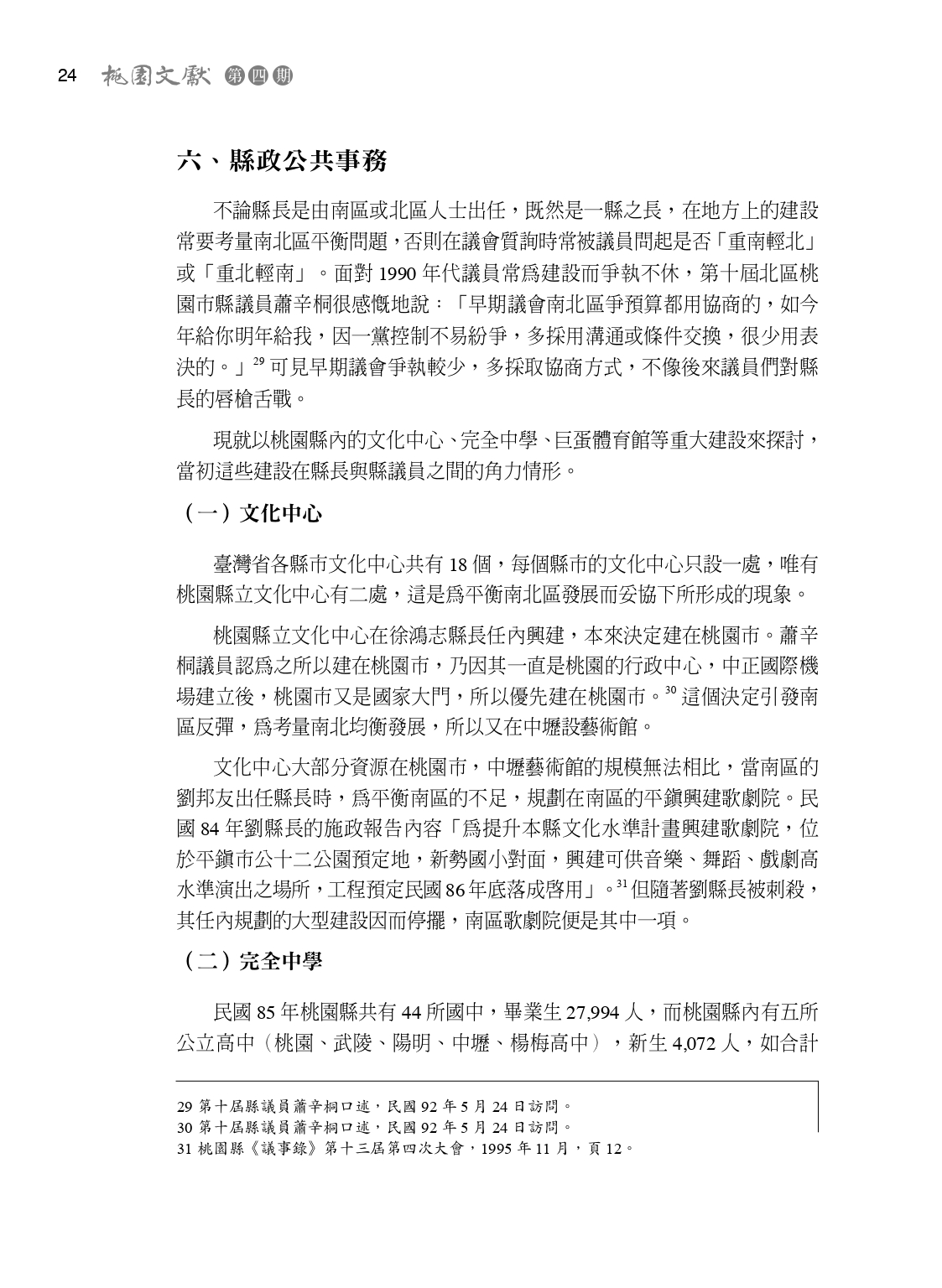

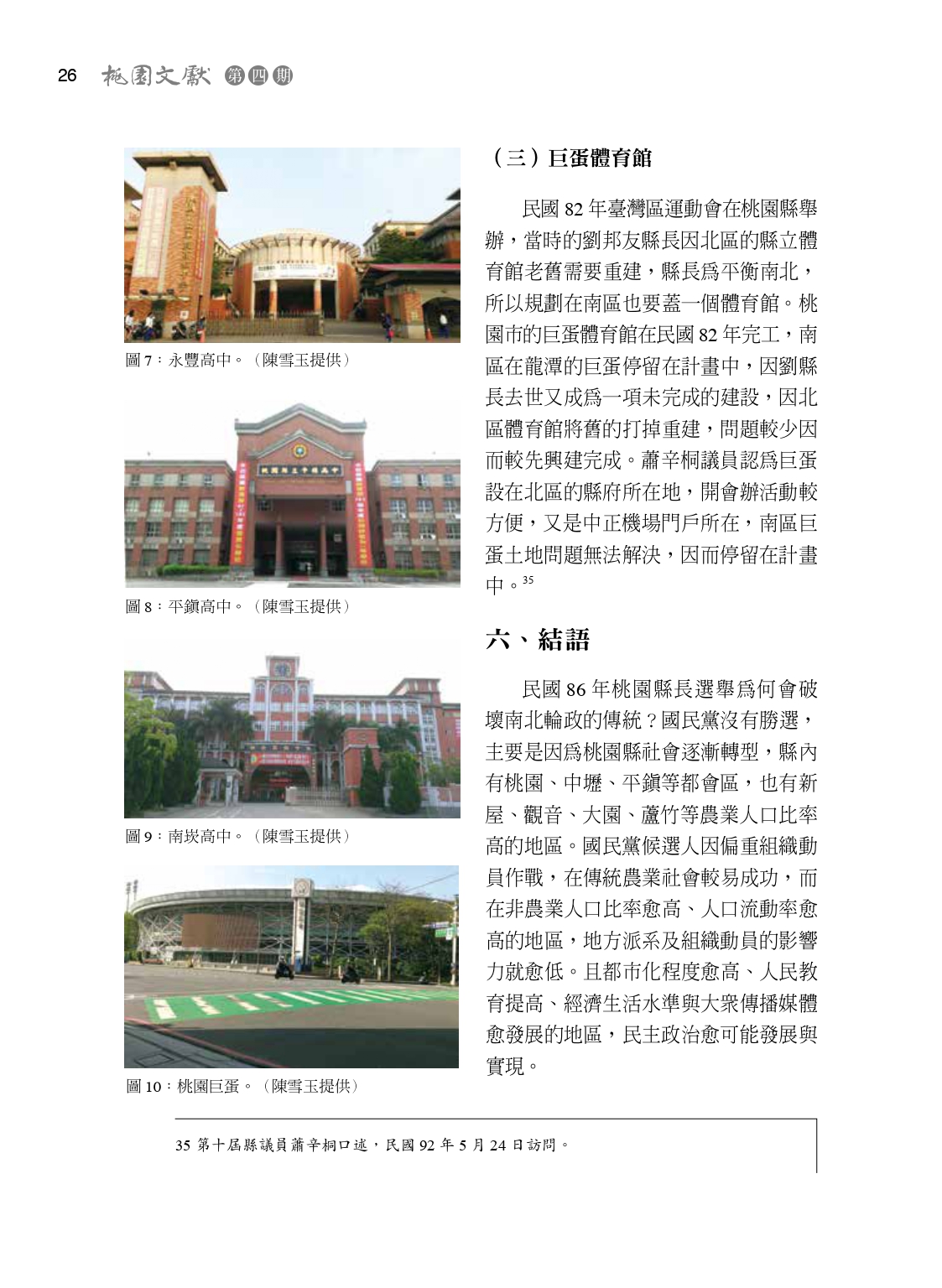

在縣政事務上,不管是閩、客、外省籍、原住民議員,在縣政質詢時仍以自己鄉鎮的利益為優先考量,儘量爭取本鄉的建設以繁榮家鄉。但縣長因是一縣之長,不論是南區或北區人士當選,重大建設常要考量南北平衡問題,所以常是南北各建一個,不同於其他縣市的重大建設常一縣市只有一個。雖然後來因劉邦友縣長去世,一些政策未能實現,但在當初規劃時確實是南北各一,以收平衡南北之效,否則不論是否為同黨籍議員,也會毫不留情的批評。由閩客對北桃園、南桃園地方建設的爭取,正反映出閩客之爭的激烈。