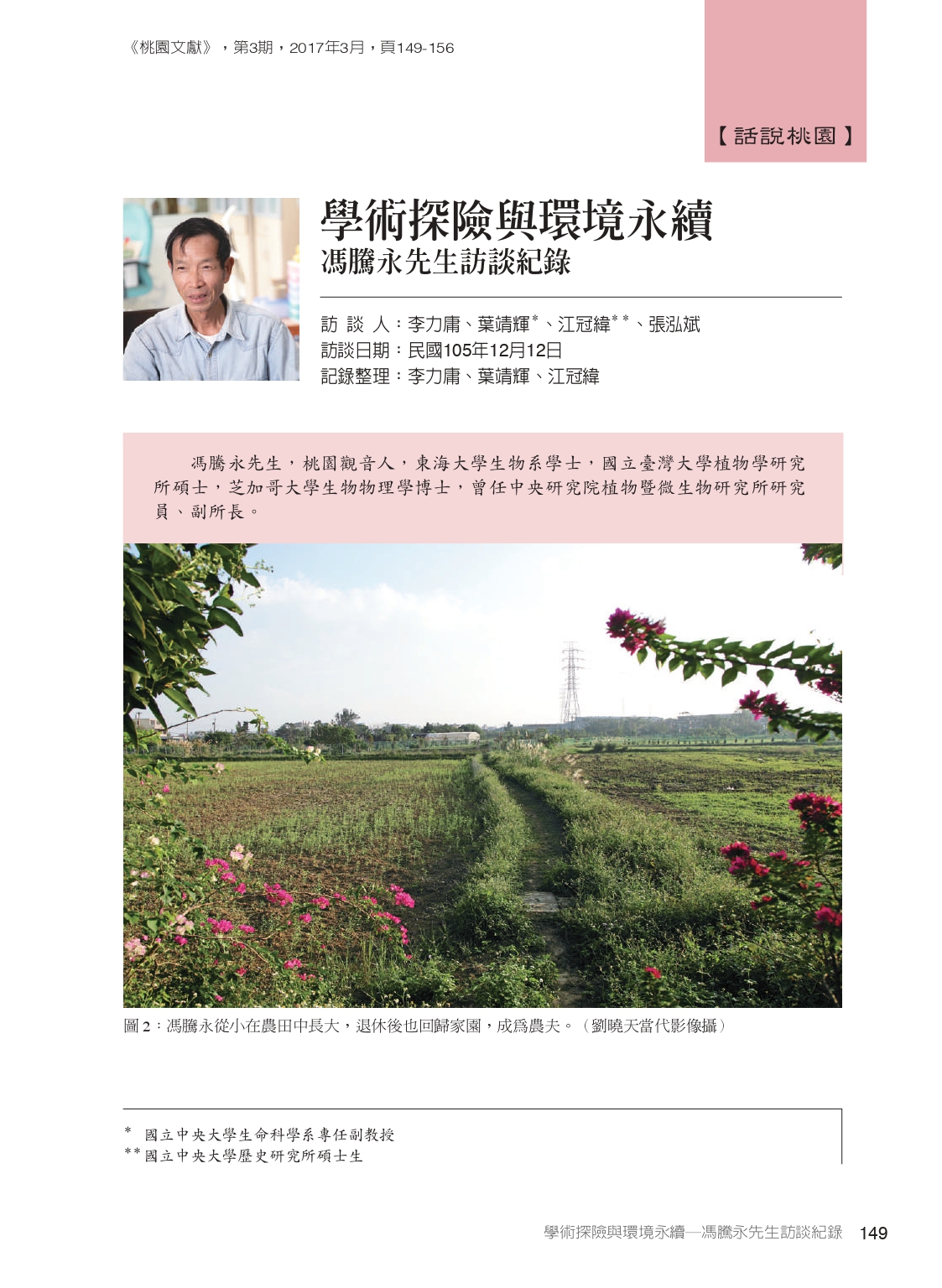

文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第3期「環境與文化」:馮騰永生於民國35年,桃園市觀音區人,新坡國小畢業後就去台北求學,大學考上東海建築系,一年後轉進生物系,畢業後考進台灣大學植物學研究所就讀。

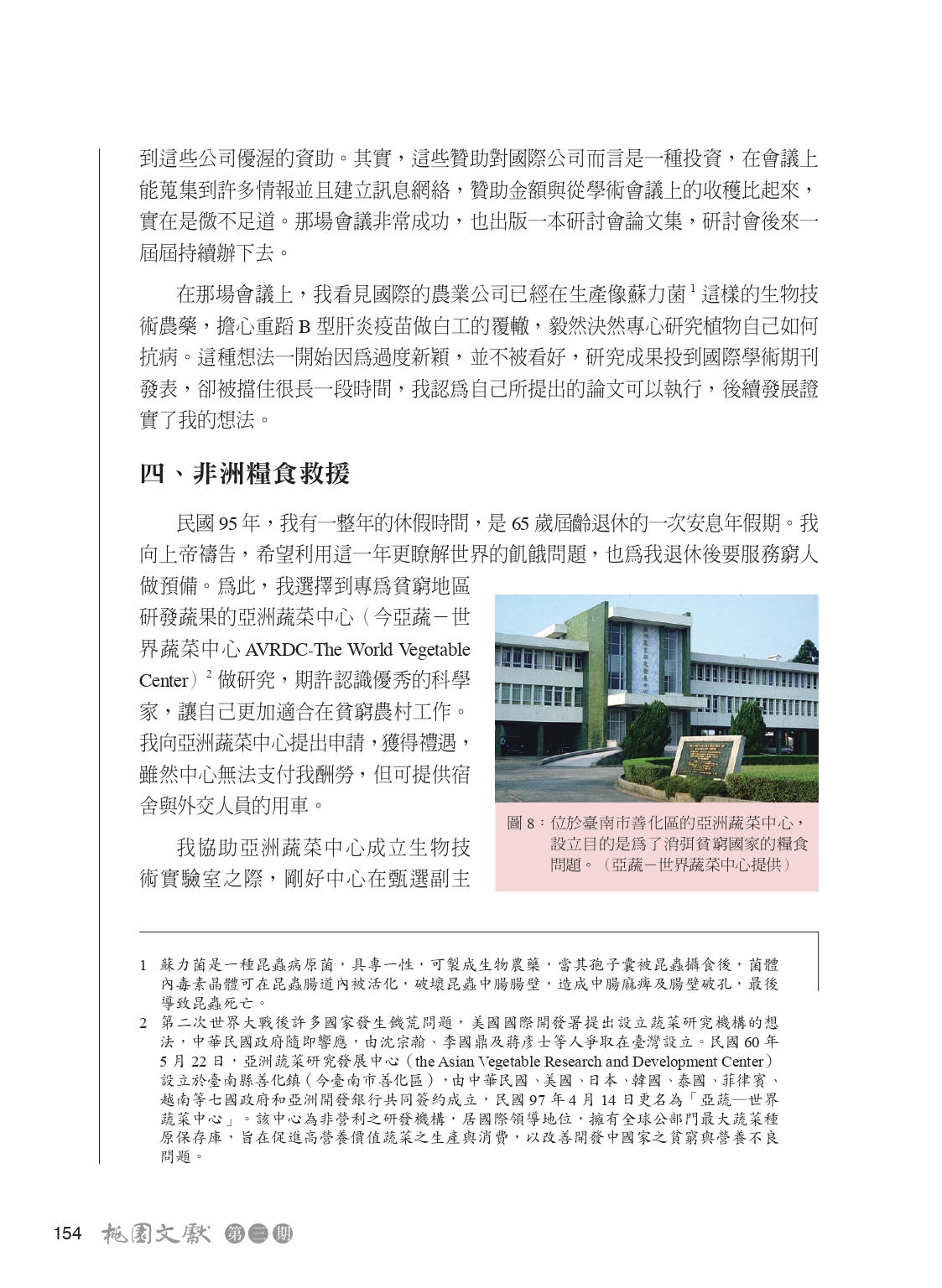

研究所畢業後,馮騰永先在中研院擔任助理,受到同事的勸說及鼓勵,決定前往芝加哥大學攻讀生物物理學博士學位。民國71年回台時,正值台灣政府啟動B肝疫苗研發的階段,他加入研究後,該計畫原已獲成試驗成功,可惜受到國際藥廠的阻礙,無人願意使用本土疫苗,心血也付之一炬。

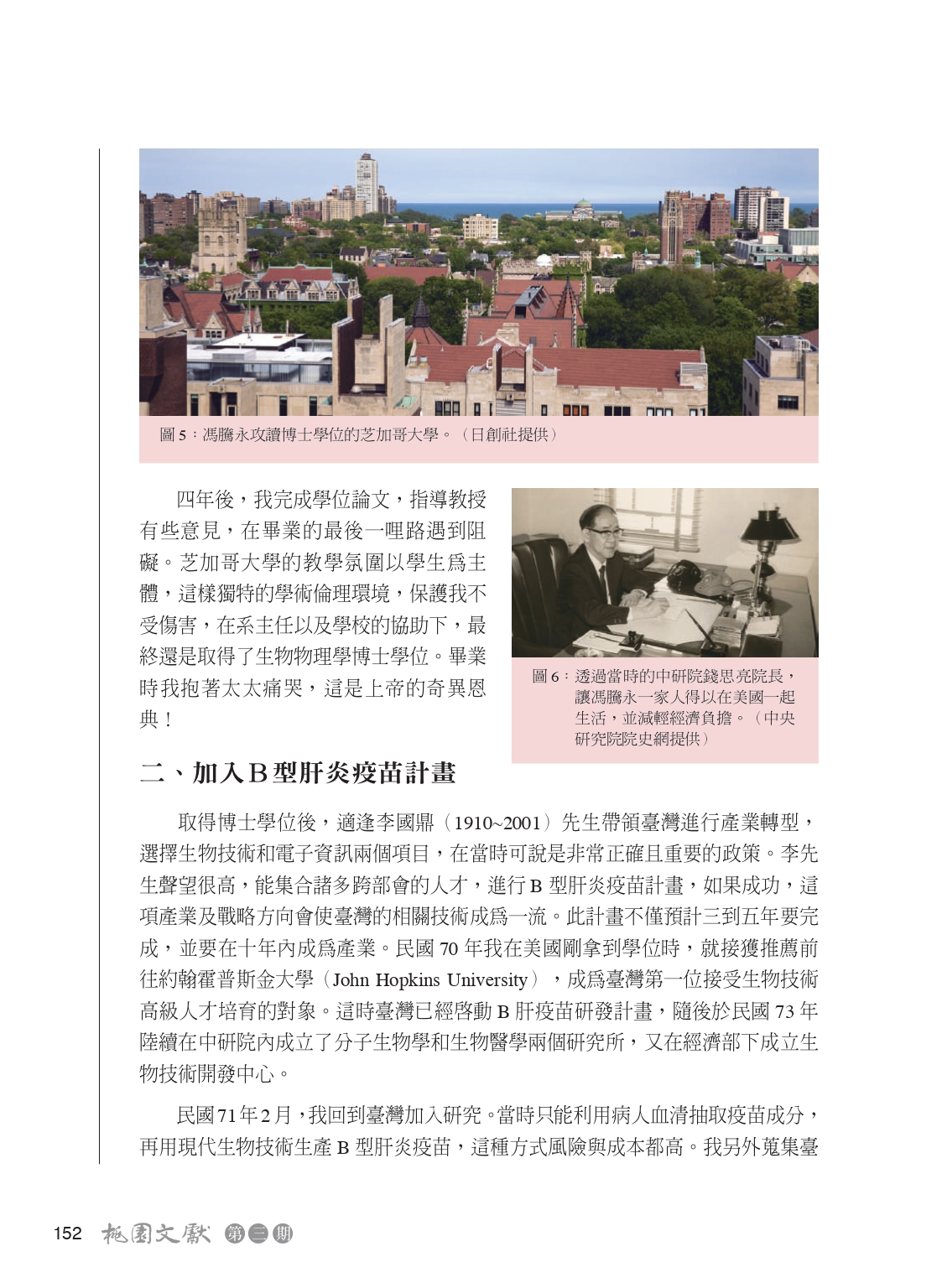

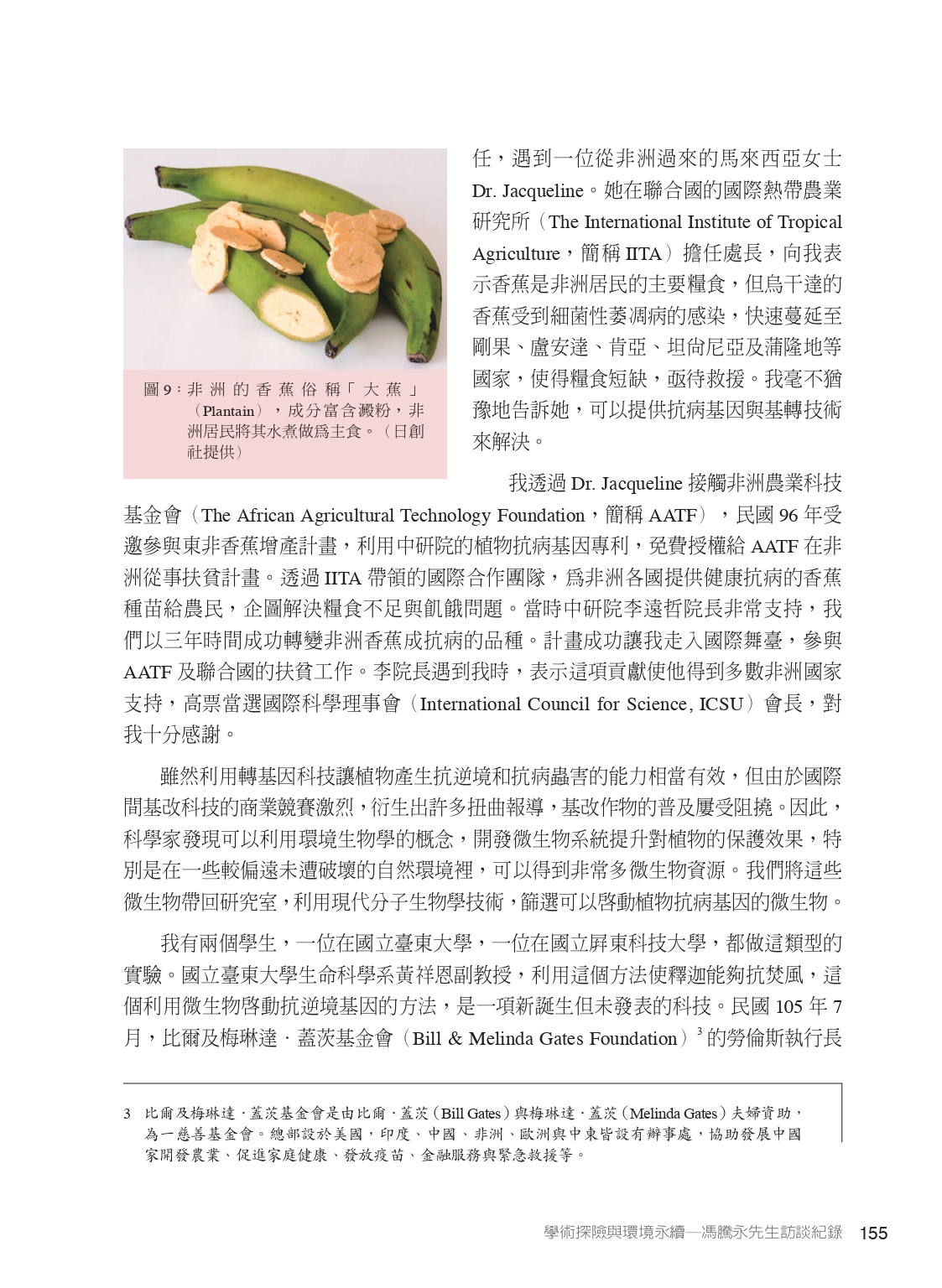

馮騰永其後轉向植物學研究,先是進行蘇力菌的生物科技開發計畫,但國際農藥公司業在進行研究,他擔心若台灣在投入相關研究也會遭到國際農藥廠的打壓,於是轉向研發植物自身抗病的研究。在民國95年已屆齡退休之時,他申請到亞洲蔬菜中心進行休假研究,希望能為貧窮農村盡一份心力,期間得知非洲的主食香蕉在烏干達、剛果、盧安達、肯亞及坦尚尼亞一帶均染病,透過相關的國際組織,將中研院的植物抗病基因專利授權給AATF(非洲農業科技基金會),使東非能獲得健康的香蕉品種,並成功轉變非洲香蕉成抗病的品種。

對退休後的生活,他希望回到農村,他指出桃園有很好的土地、完善的水利,若能加以善用,農業仍十分具競爭力。台灣農業科技能力非常強,人才培育也十分出色,但因市場小,研發成果及人才難以進入產業界,若能將高等研究人才及產業界相整合,則台灣農業仍大有可為。