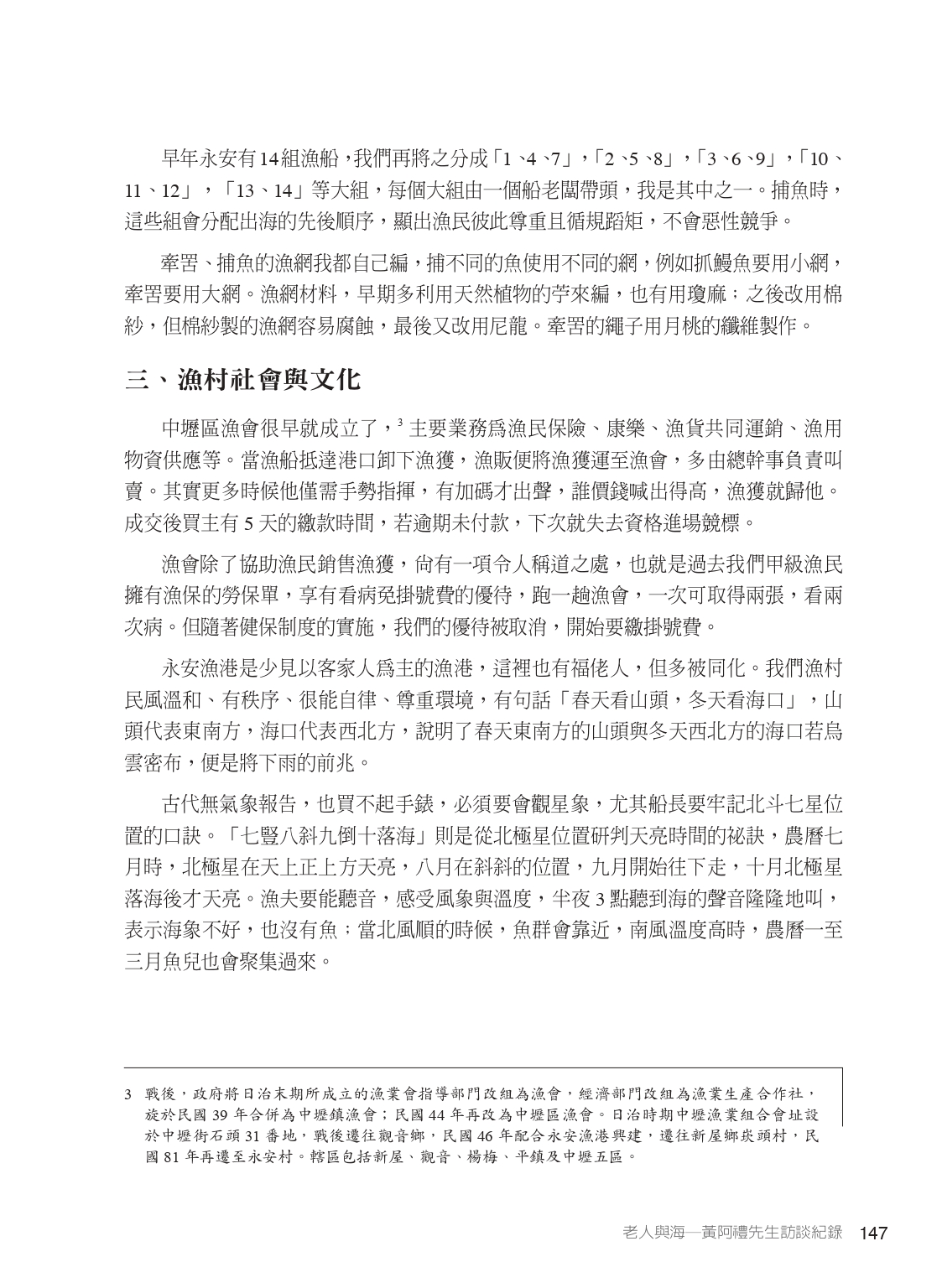

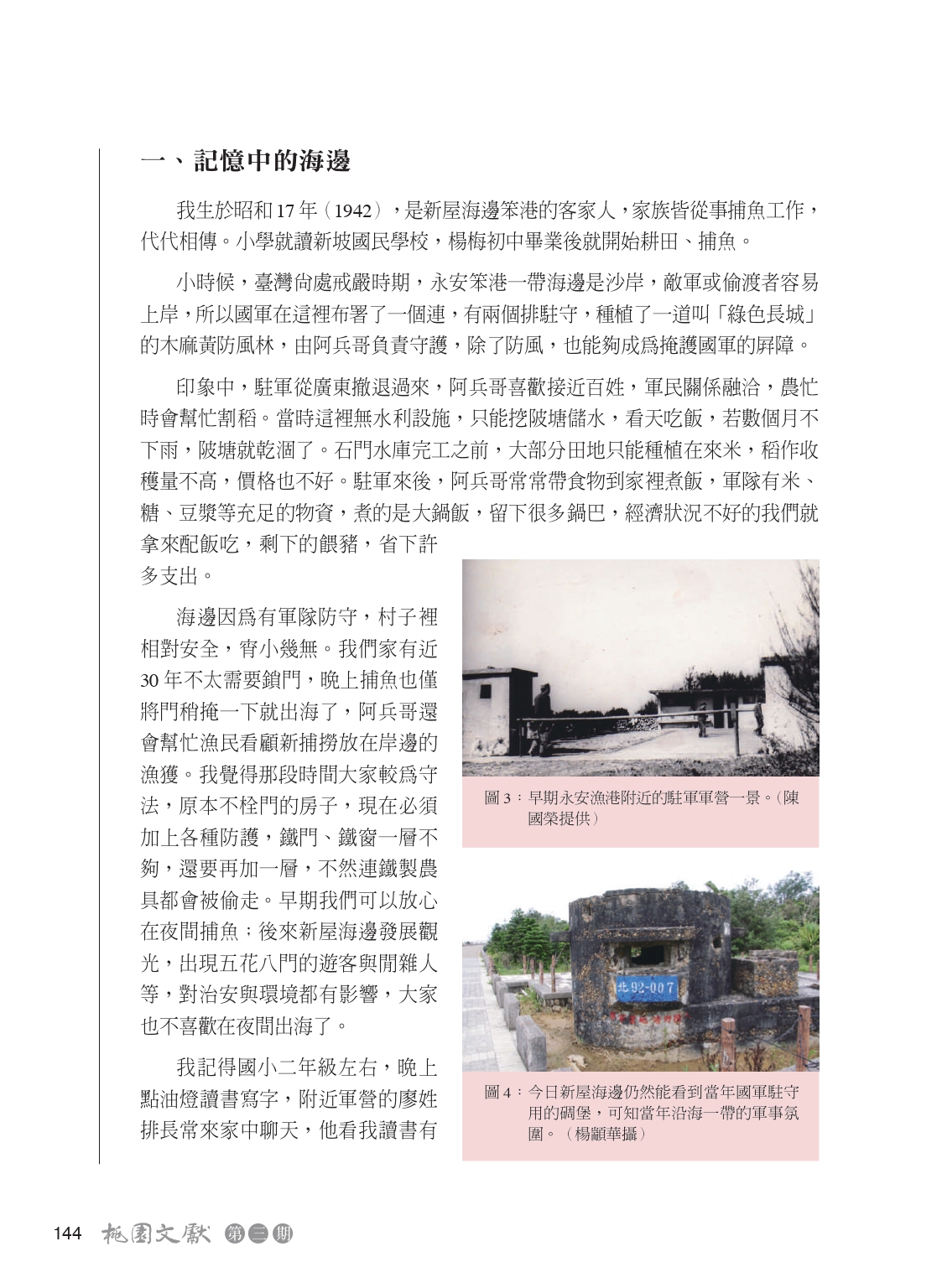

文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第3期「環境與文化」:黃阿禮生於昭和17年(1942),新屋笨港客家人,家中以補魚為業。在年幼時,新屋笨港一帶有不少駐軍,軍民關係良好,軍人會幫忙漁民看顧魚獲,甚至會拿食物至家中煮飯,使百姓的生活環境不至太差,他也在國小二年級時受到一位廖姓排長的教導而學習堪輿之術,後來更投入至堪輿大師曾子南的門下,50歲後專心學習堪輿。

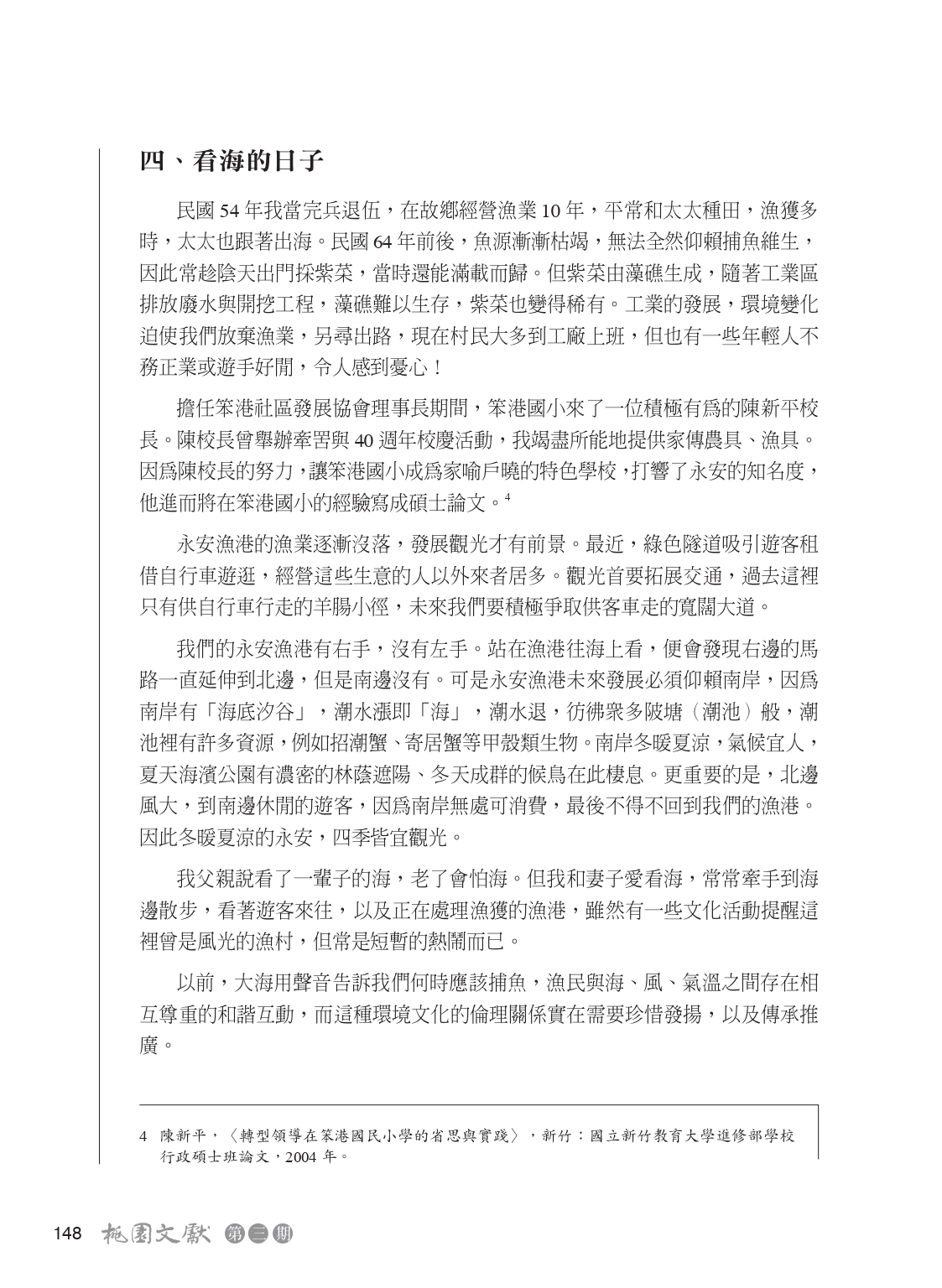

黃阿禮回憶起漁村生活,提到早期的捕魚技術是從基隆傳來,原以牽罟為主,他自己雖有竹筏,但還是習慣牽罟,後來政府補助動力漁船,他也申請,不過後來覺得每年必須要接受檢查,且漁獲量逐年減少,便將漁船撤銷登記了。

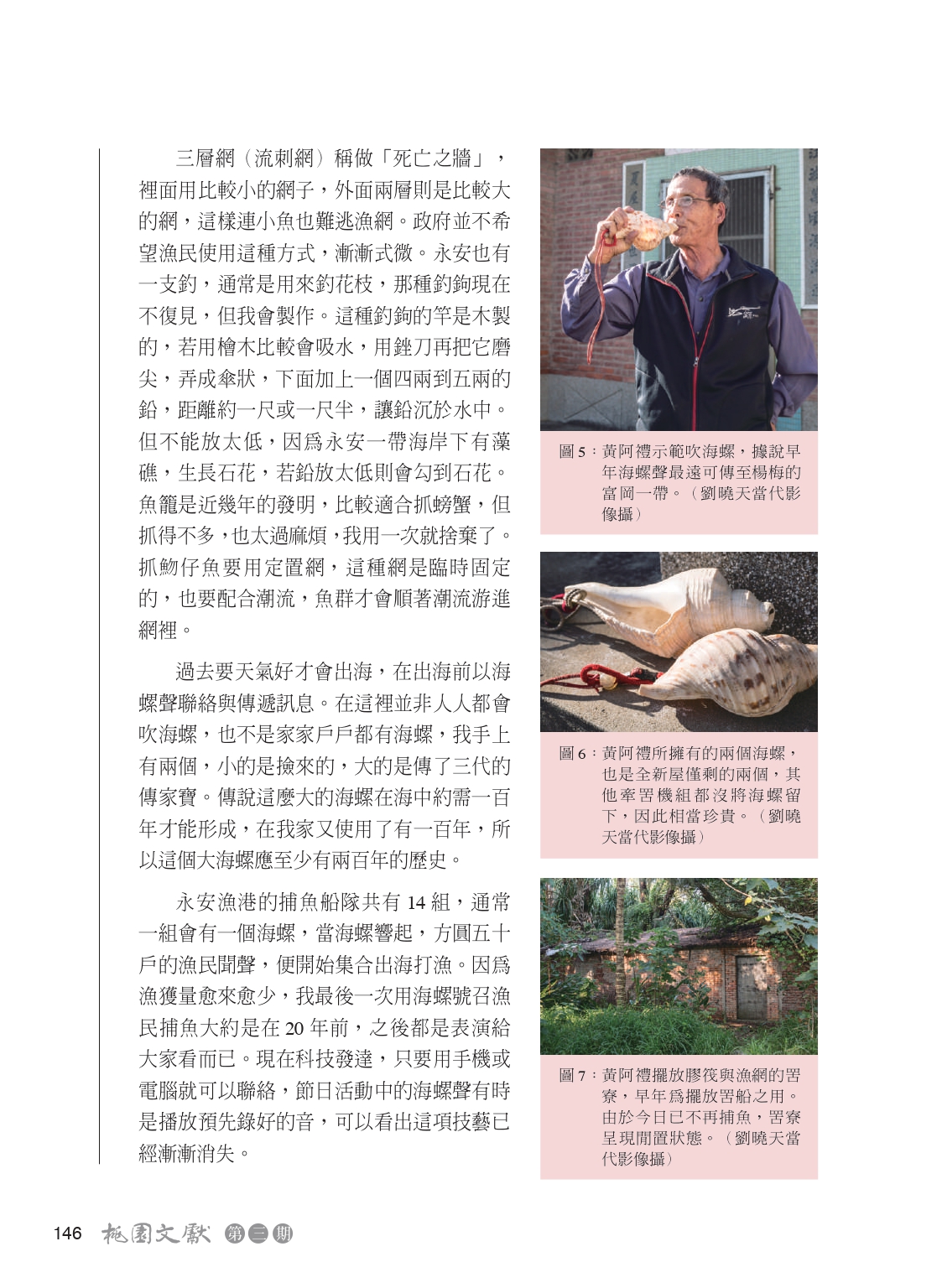

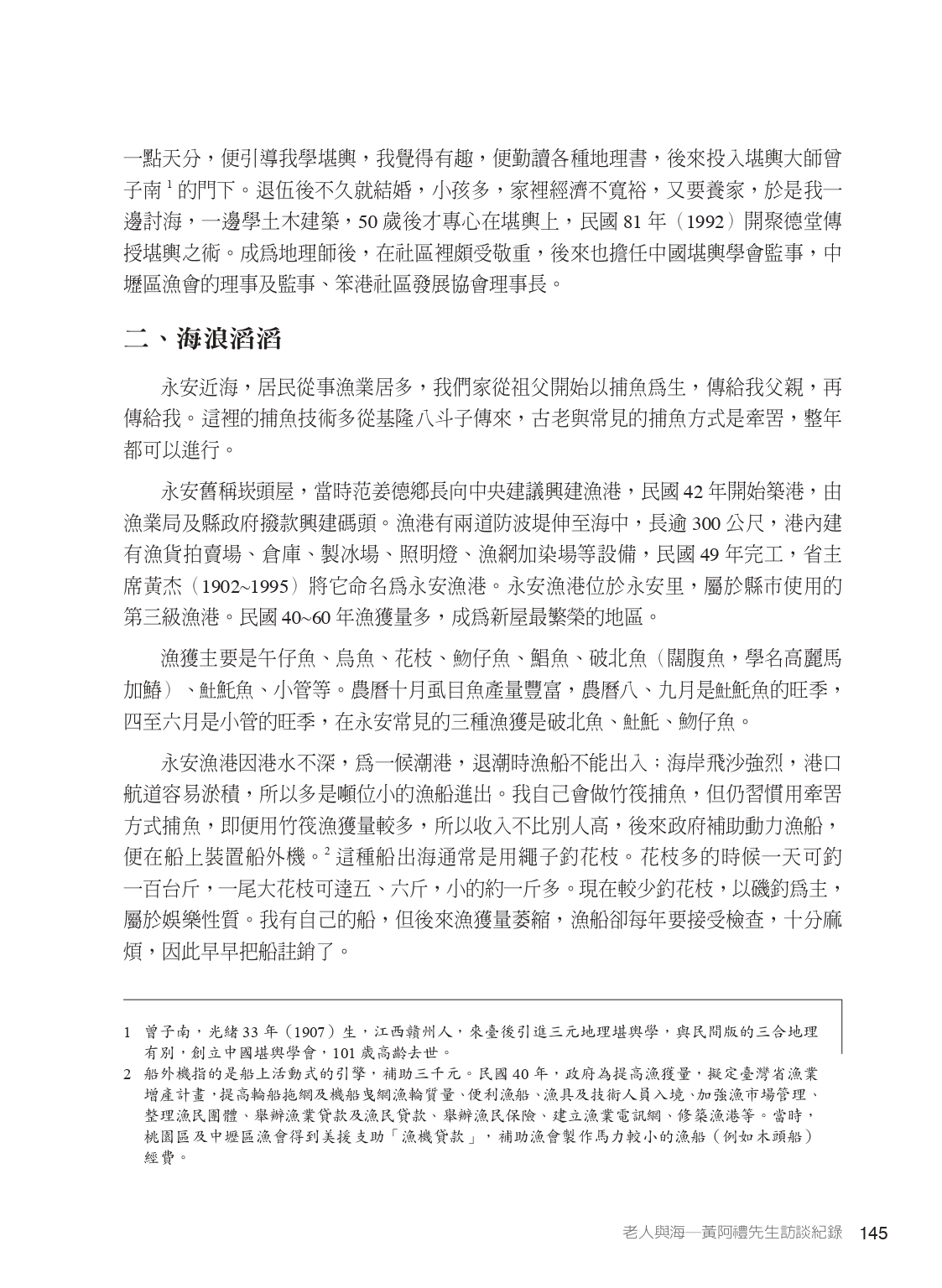

在早期,漁船之間會互相協調出海的時間,依靠的是海螺的聲音,漁民只要聽見海螺聲,便會依序出海,彼此之間互相尊重不會惡性競爭,不過在20年前就不再使用海螺聯繫,現在手機十分方便,漁民也都改用手機聯繫了。

隨著環境變化,單靠漁業難以維生,當地許多居民只能前往工廠上班,永安漁港也逐漸沒落,只能依靠觀光發展來才延續的可能,未來要加強觀光的設施來吸引更多遊客。漁村之間,除了漁業外,也要發揚傳統與大自然互相尊重的和諧互動,才是永續發展的關鍵。