文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第3期「環境與文化」:傅文旨在介紹龍潭的水利如何影響地方。水是地方社會在發展時最重要的資源,在開墾時,必然選擇水源充沛的地方,而後由此向外擴散,如若離水源太遠,就須修築水利,不僅耗時費日,更需大量資金,非集合眾人之力不可。龍潭因地勢關係,早期一直是水源缺乏之地,移居來此的漢人必須尋求平埔族人的合作共同開築水圳,龍潭陂及龍潭圳都是漢人與霄裡社合力開築的成功案例。正因為缺水,也容易引發爭端,早期台灣的械鬥事件中,因爭水而起的械鬥不少,龍潭的義友塚正是為紀念閩客族群因爭水犧牲後興建的墓塚。

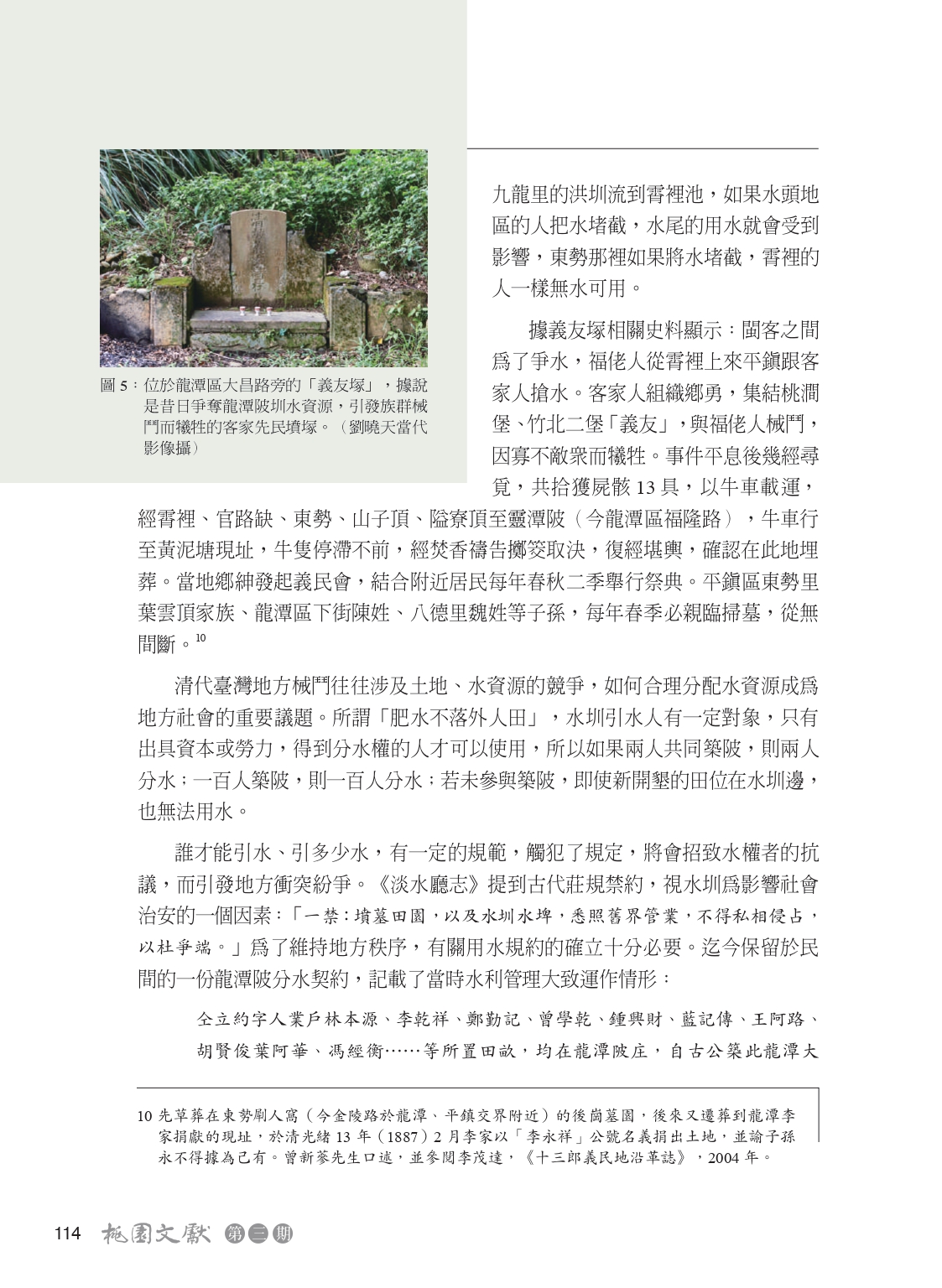

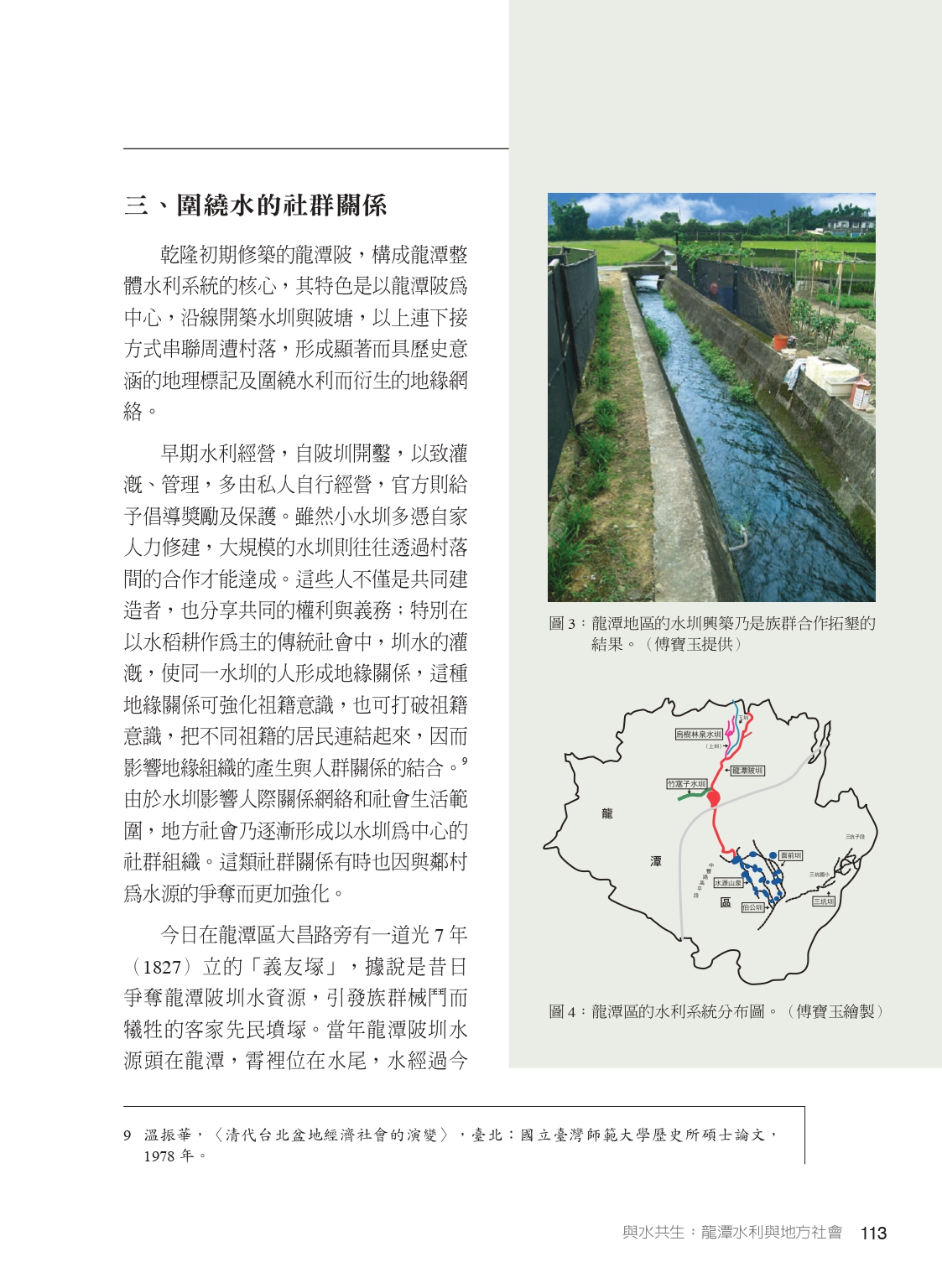

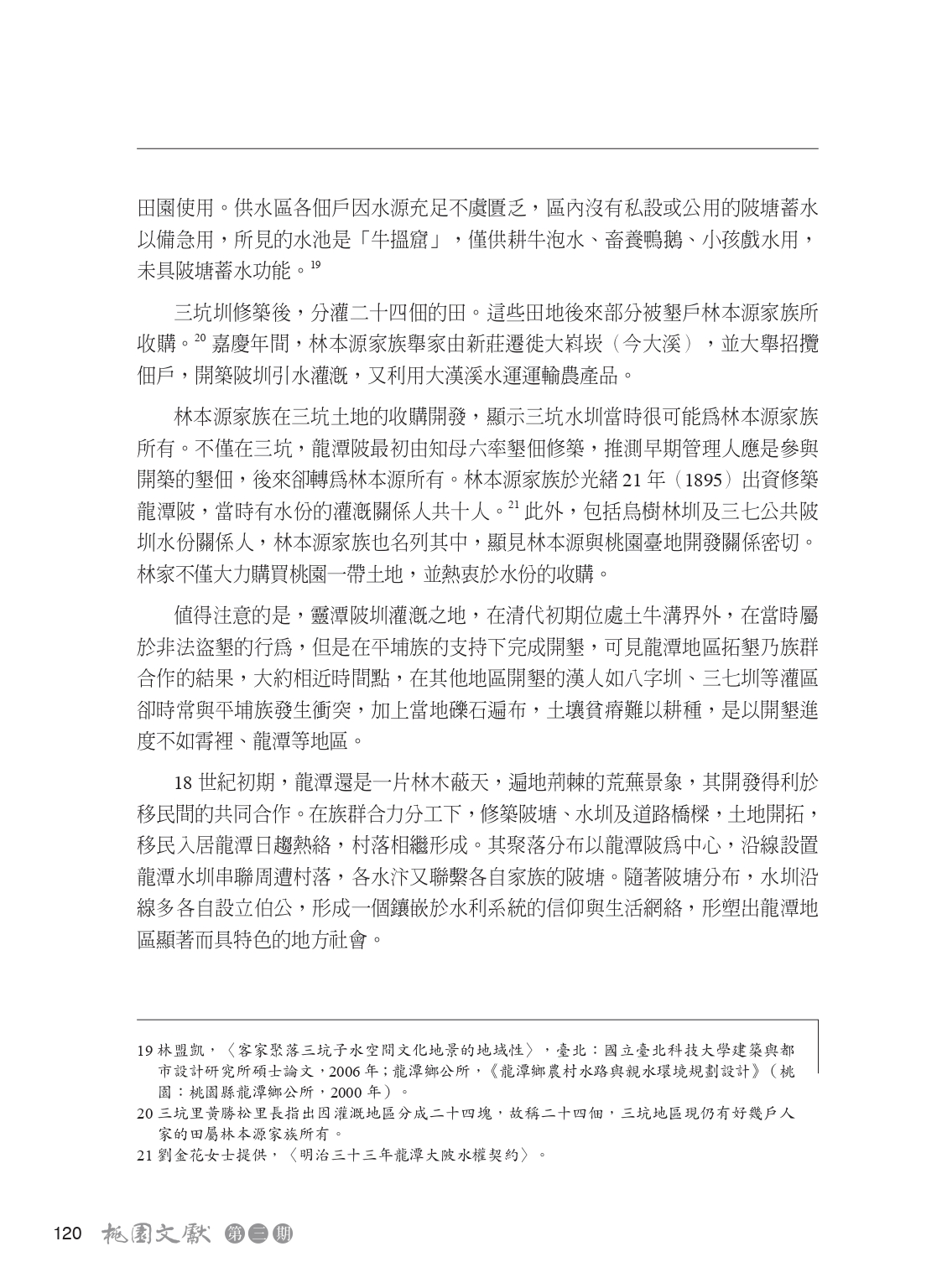

誰修築水利,就表示誰有權利使用水源,這是水利設施背後的社會規範,龍潭區因地處沿山之邊,在開墾之初,墾戶除須專心開墾土地、修築水利設施,更需防範因侵犯泰雅族的生活空間而遭致出草,因此每個人力都有它應盡的義務與權利,為了保護水資源,用戶更須負起防衛的責任,龍潭陂是早期龍潭數個村莊共同的水資源,因此以龍潭陂為中心產生了聯防的組織,一遇盜匪須立刻通知各庄壯丁,如遇盜匪抵抗則格殺毋論,若有遇盜賊而不出力者,視同盜賊,並予以懲罰。

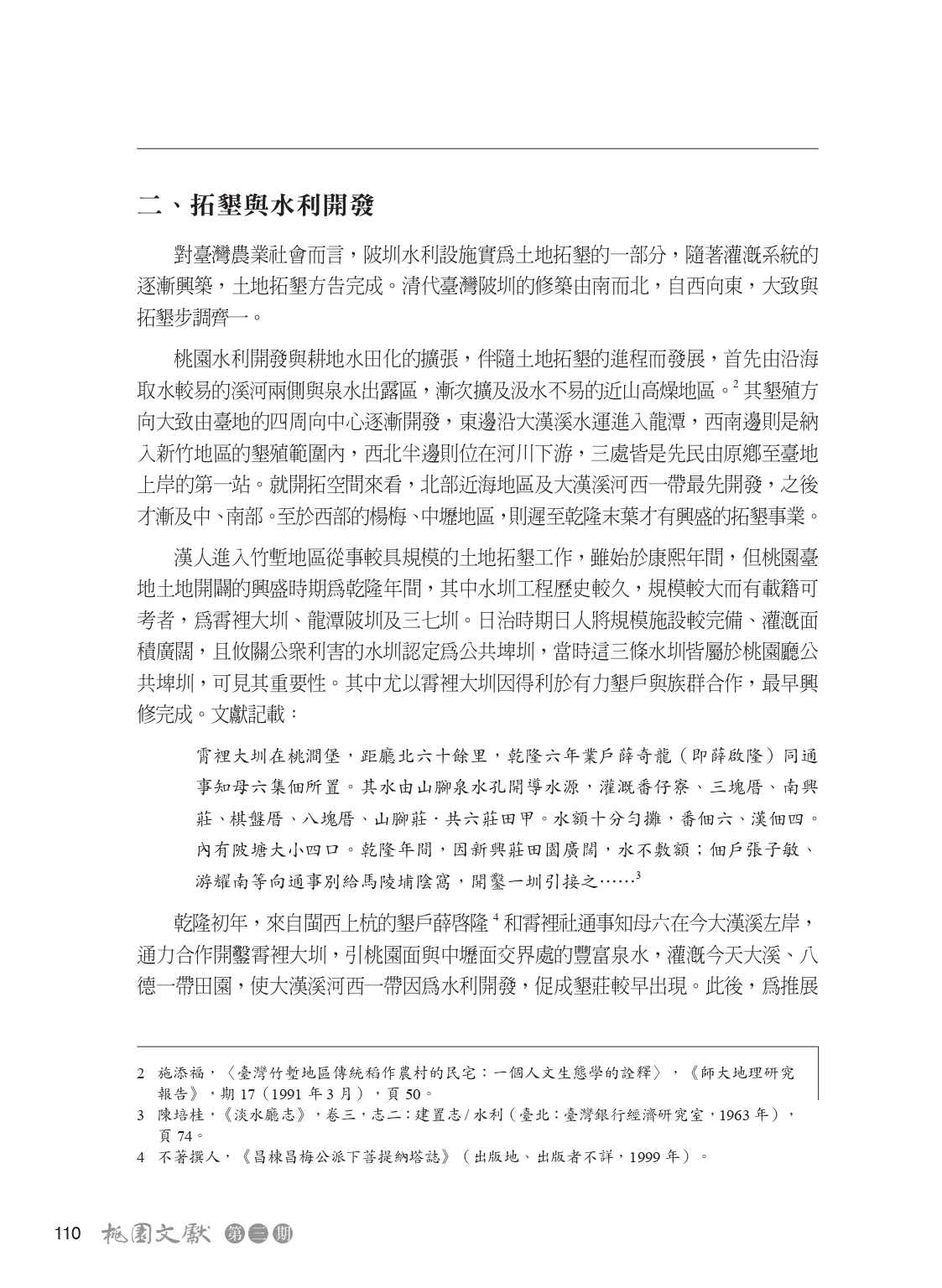

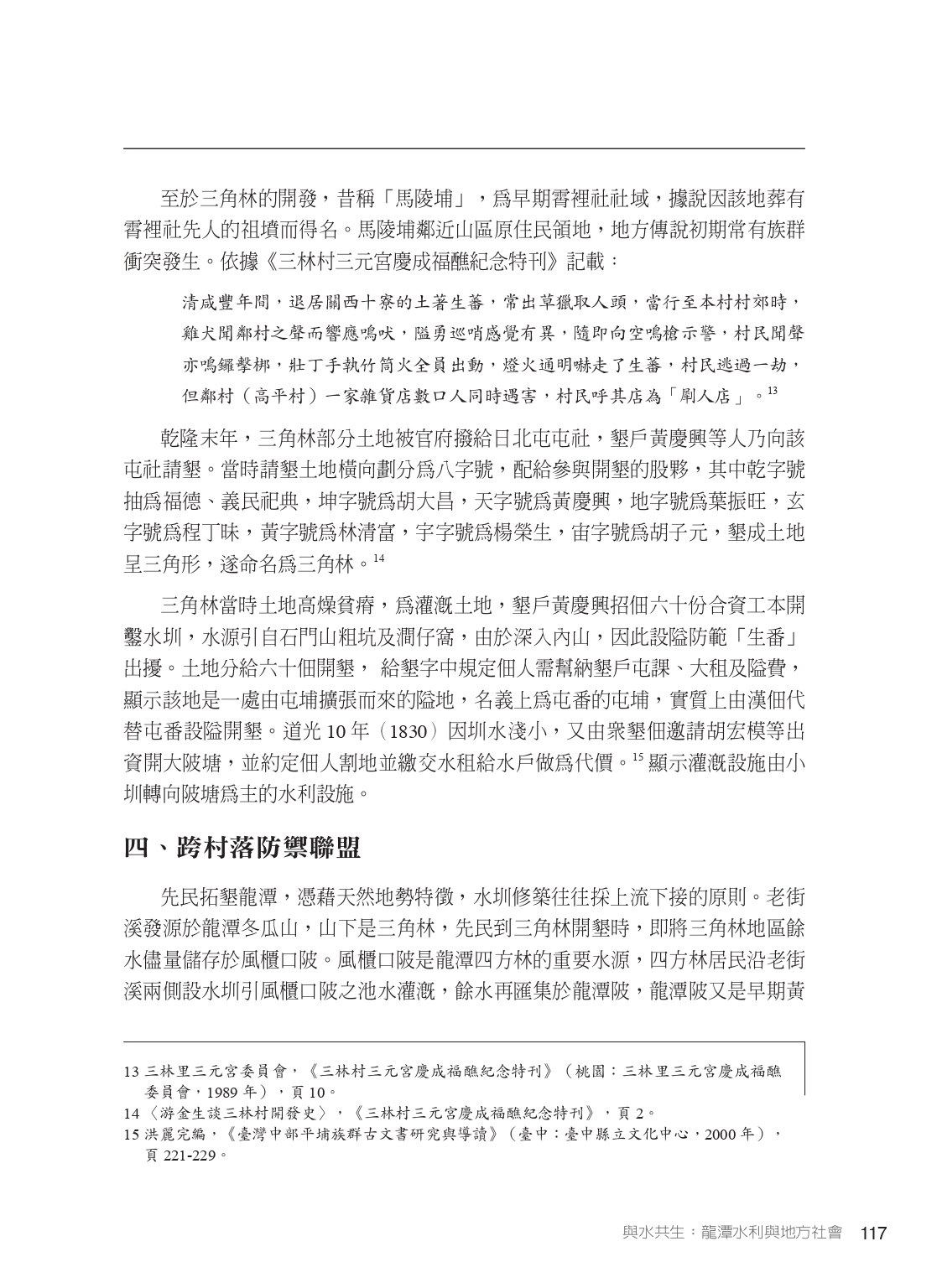

龍潭因缺水而修築水利,再形成村落,人口日增,再形成聯防組織,待地方社會安定後,鑲嵌於水利系統之上的宗教信仰與生活網絡於焉形成,使龍潭成為一個迥異於他地的地方社會。