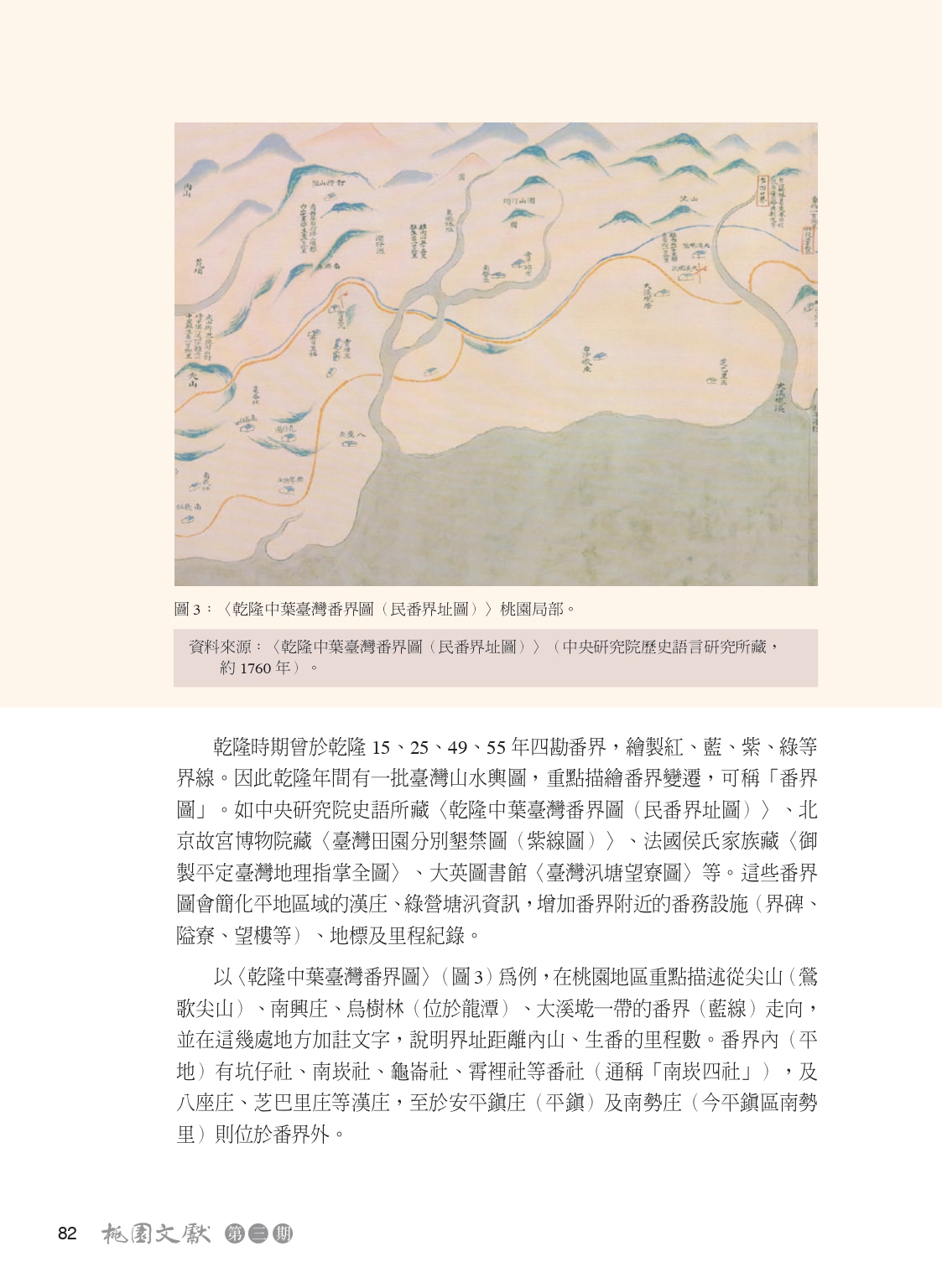

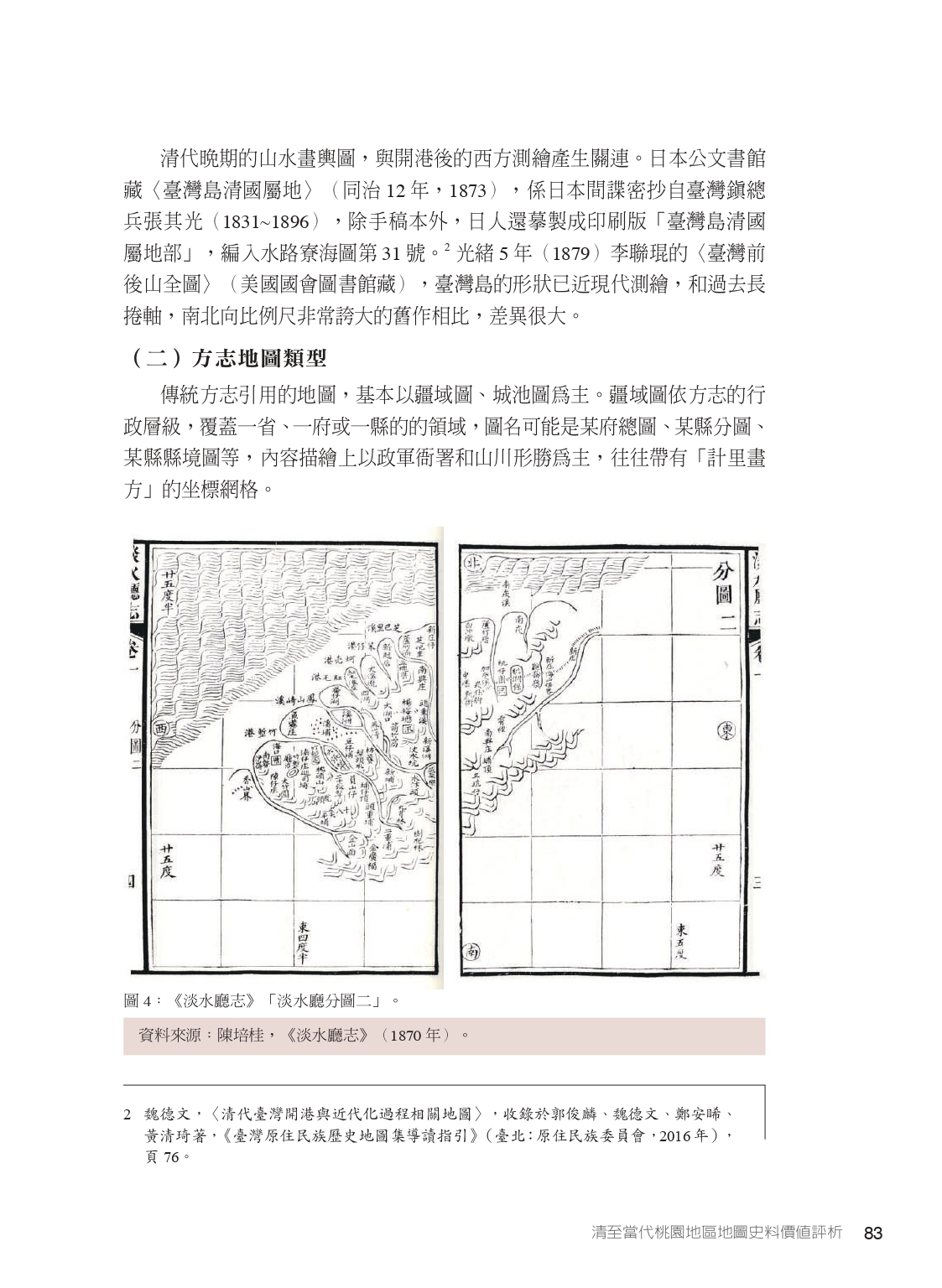

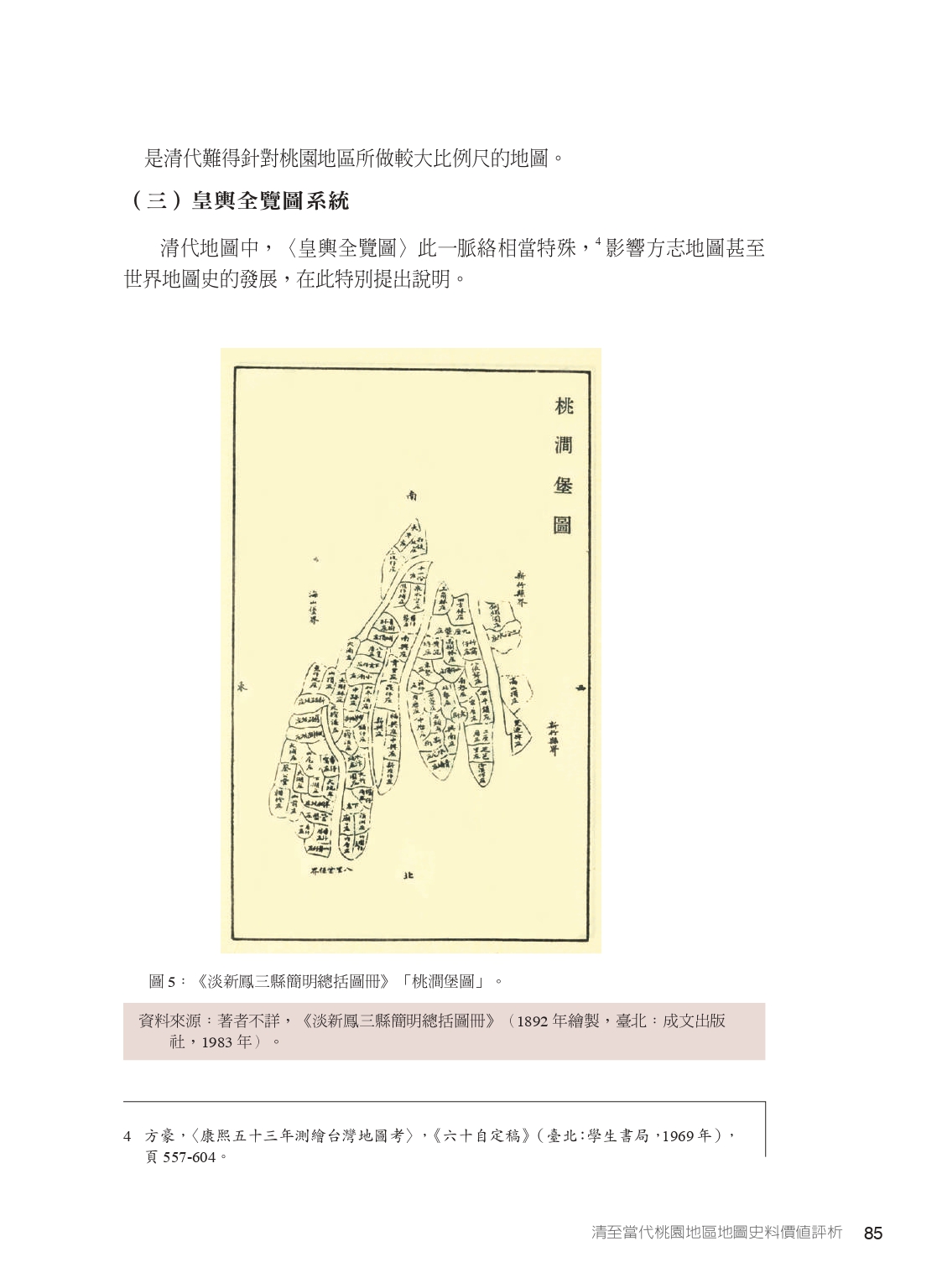

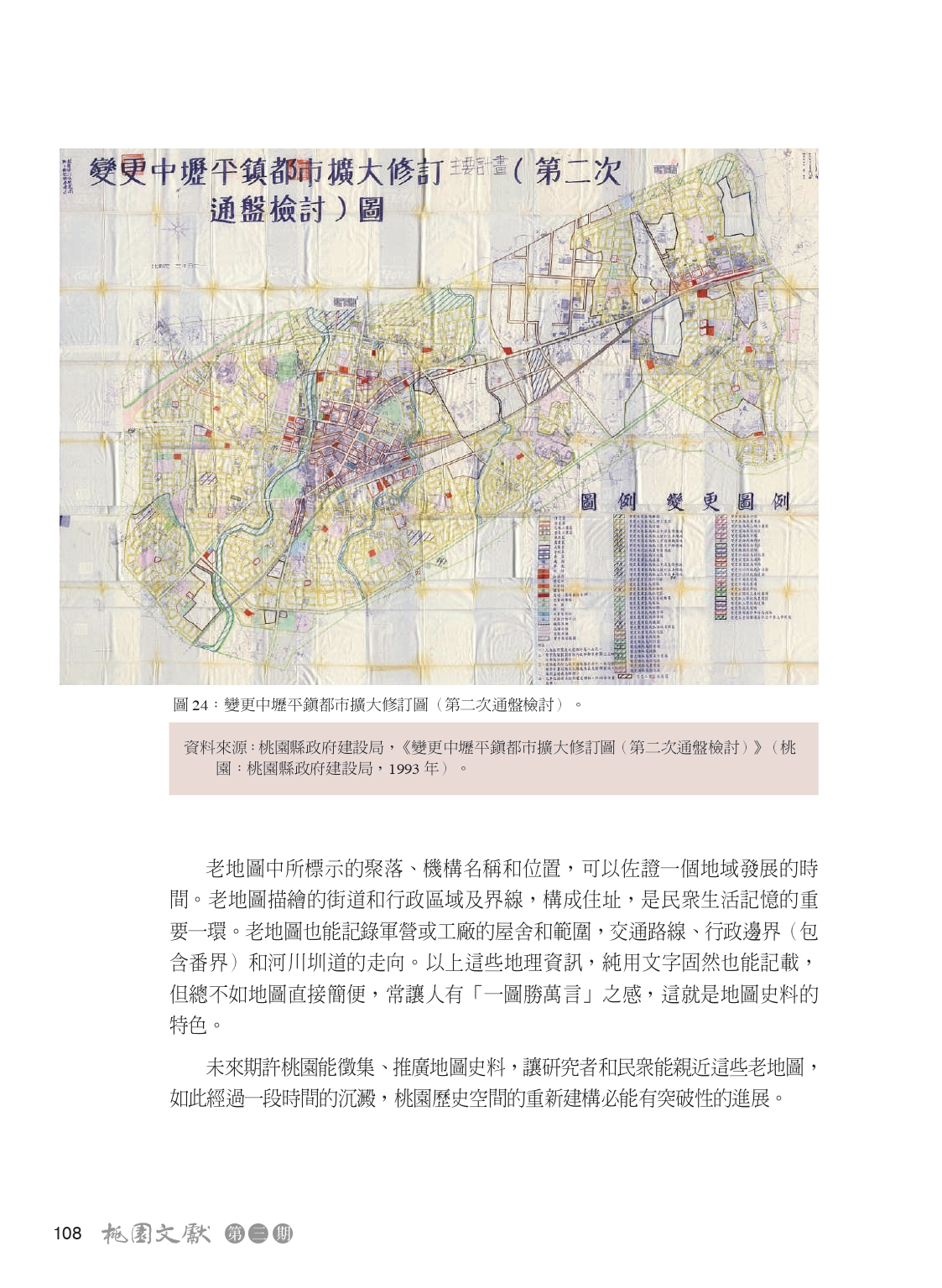

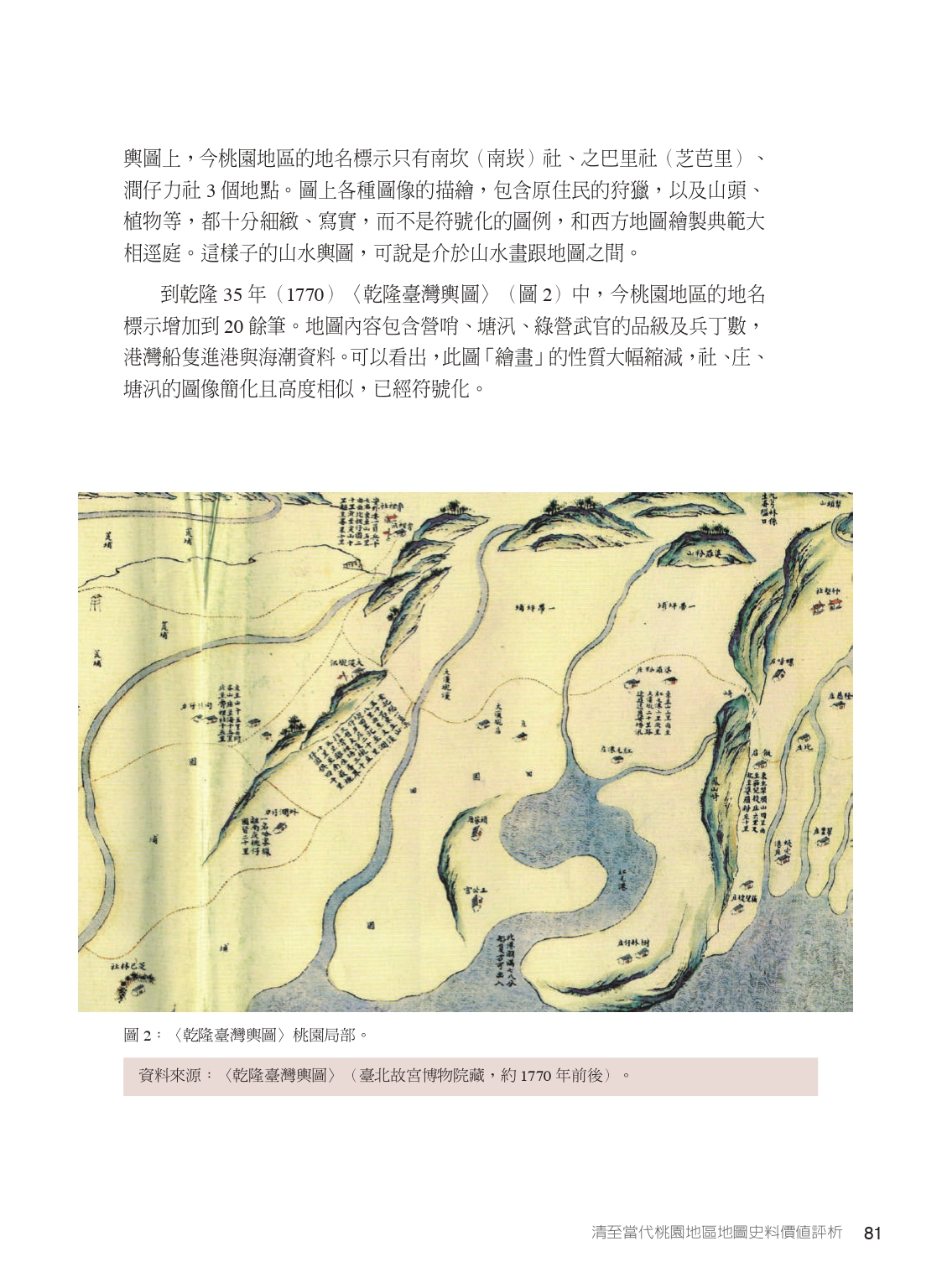

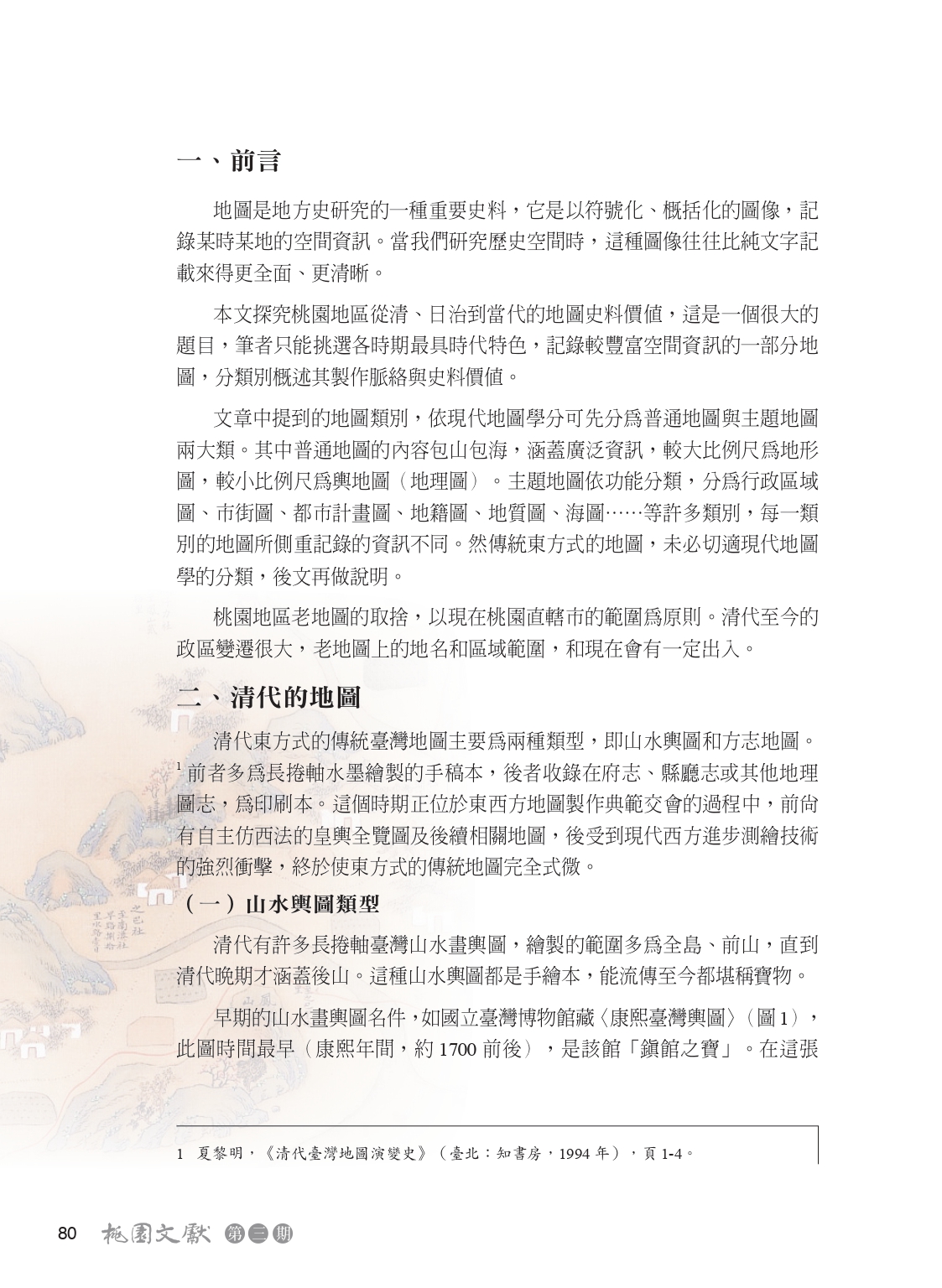

文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第3期「環境與文化」:黃氏一文以介紹有關桃園的地圖為主旨。清代地圖以山水輿圖及方志地圖兩種為主。山水輿圖性質上介於山水畫與地圖之間,〈康熙台灣輿圖〉及〈乾隆台灣輿圖〉為其中的翹楚,其後為劃定番界而生的番界圖標示了台灣原住民居住界線,出現了漢庄、綠營塘汛等資訊。而隨著開港,山水輿圖的繪製漸趨符合實際,具現代化測繪的特質。方志地圖則以疆域圖、城池圖為主,以方志的性質,如省、縣、庄的規模來繪製,這類地圖原不易閱讀,精確度也不高。

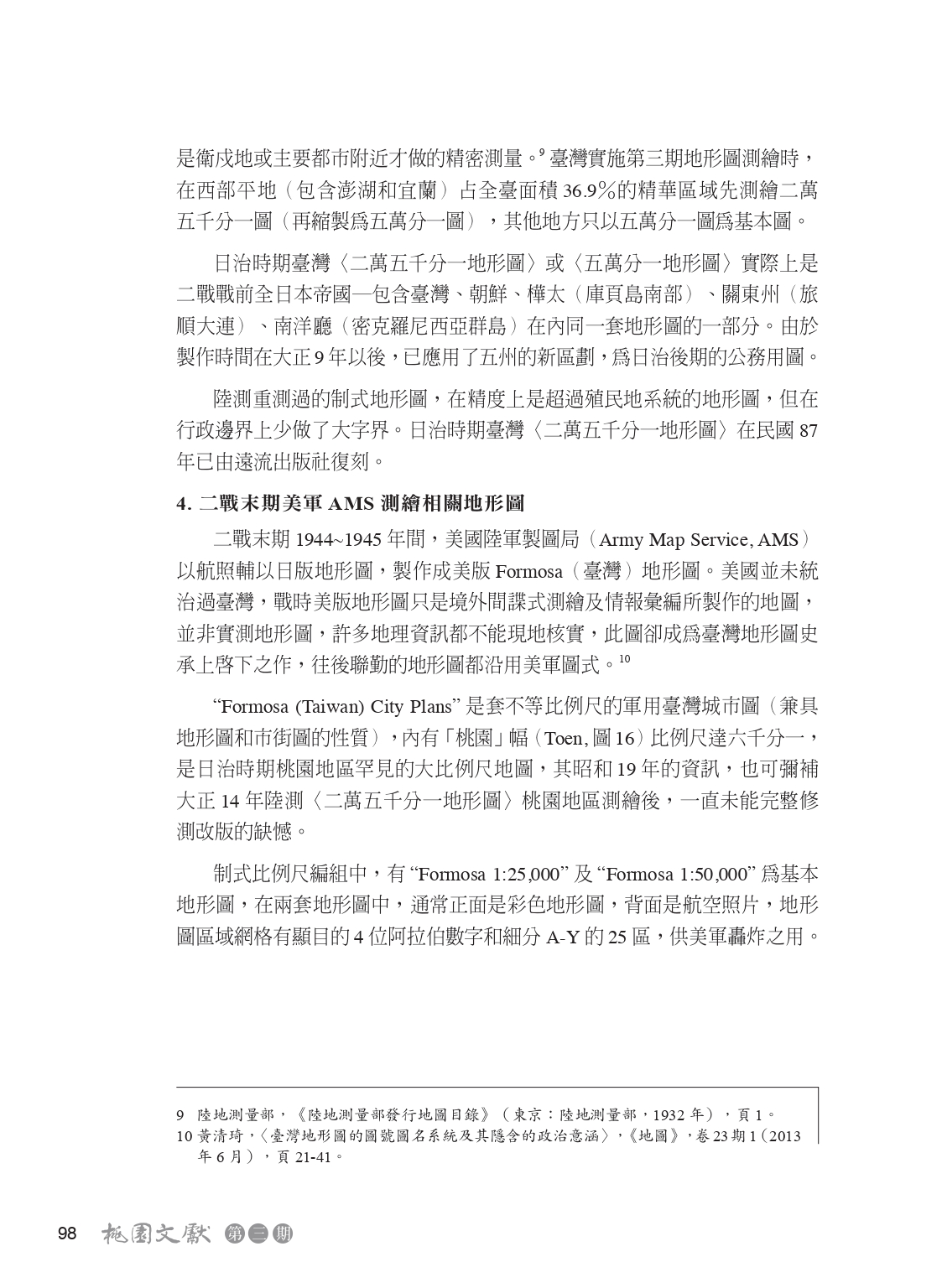

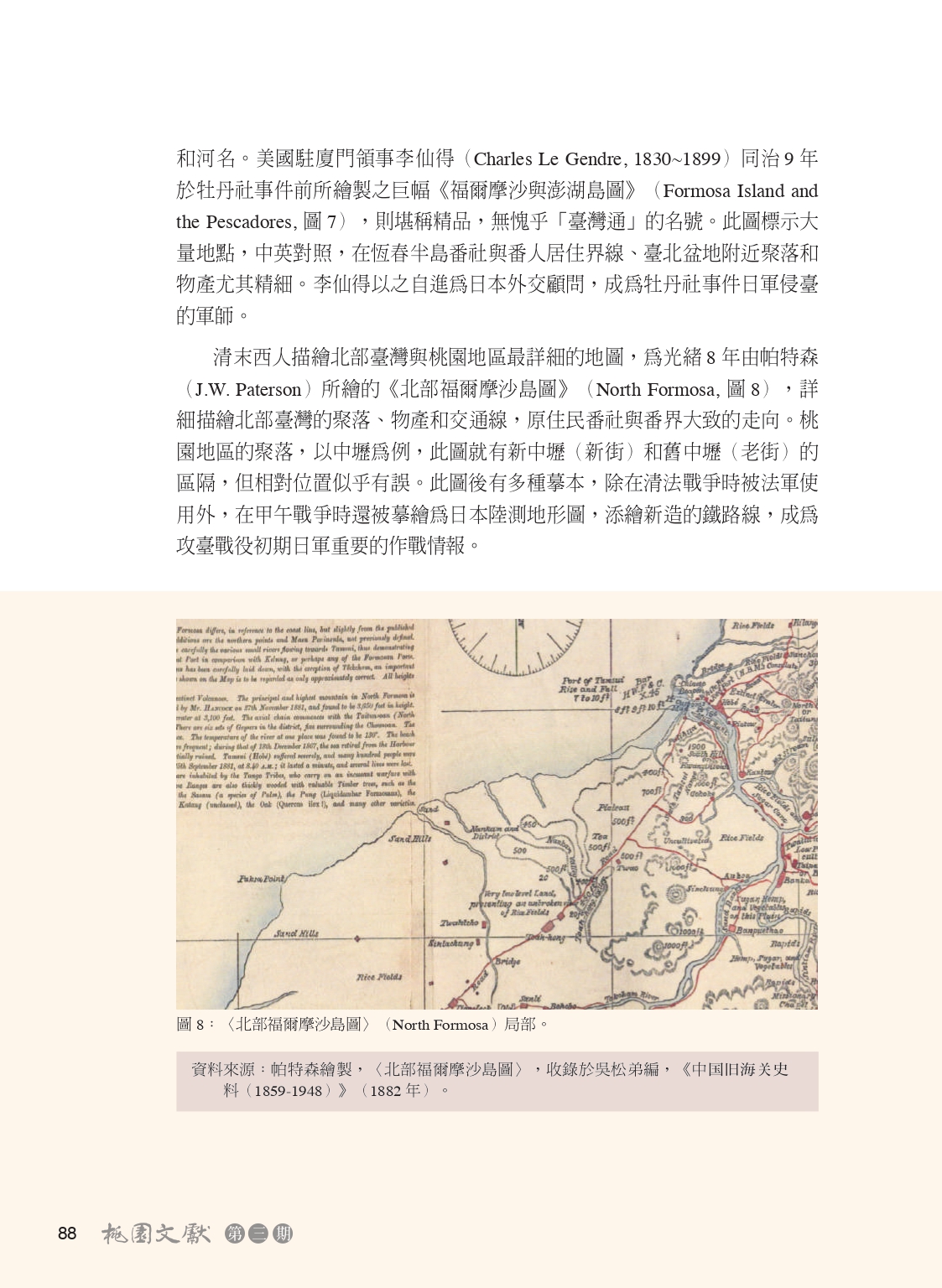

清代開港後,西方傳教士陸續進入中國並測繪地圖,帕特森繪製的《北部福爾摩沙島圖》更標示了北部的聚落、物產及交通線,十分細緻,也成為日軍侵台摹繪的範本。

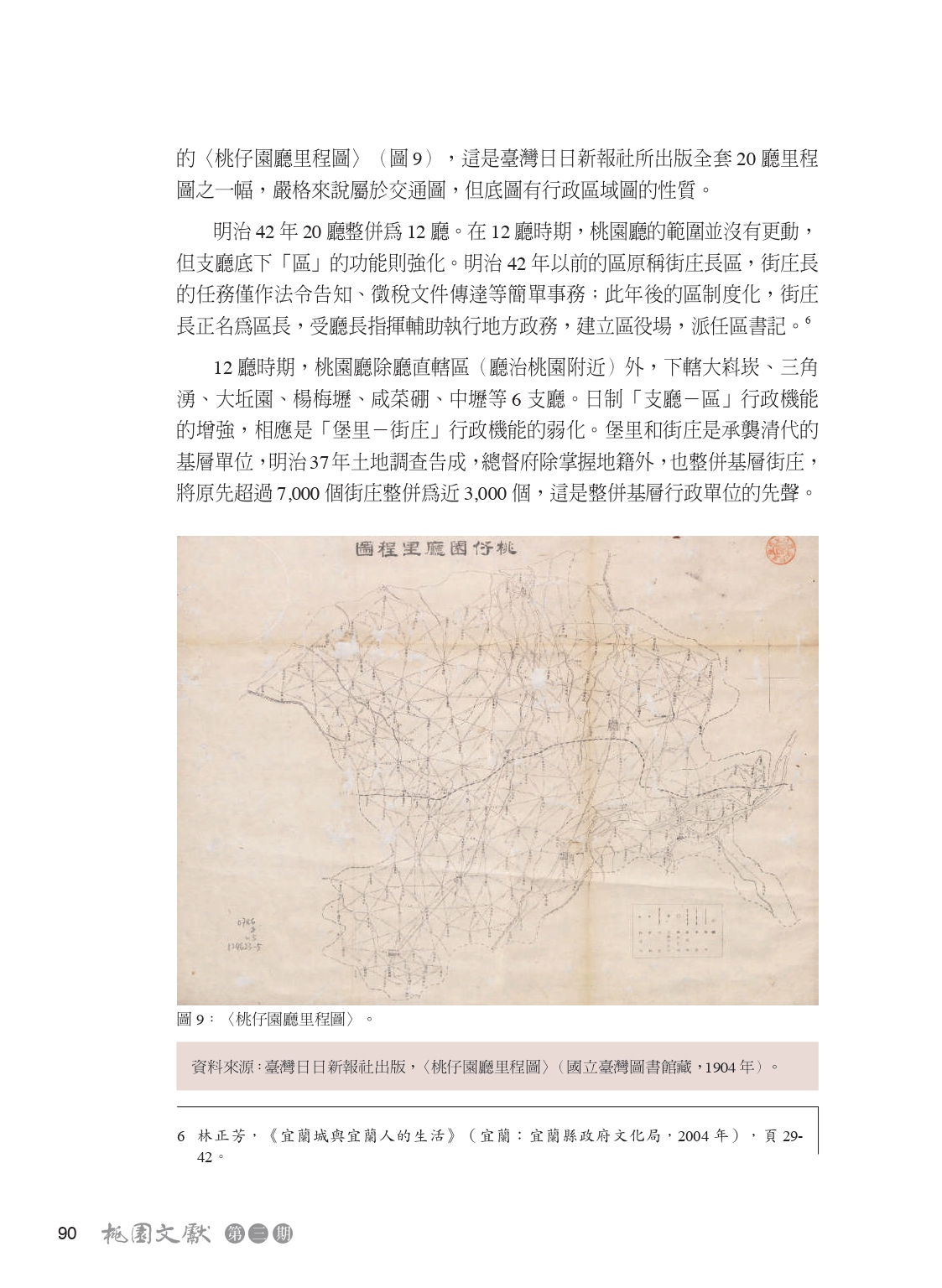

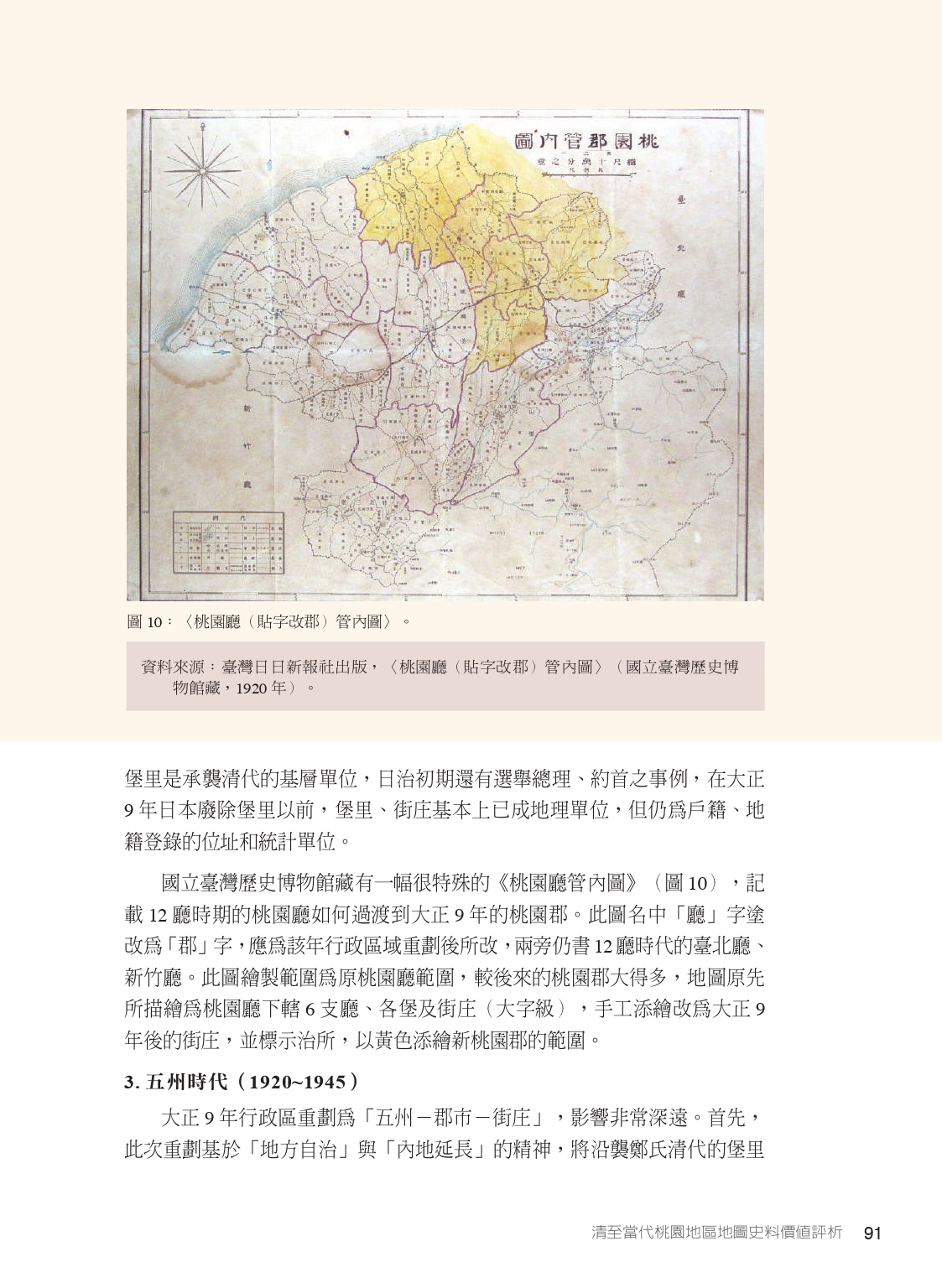

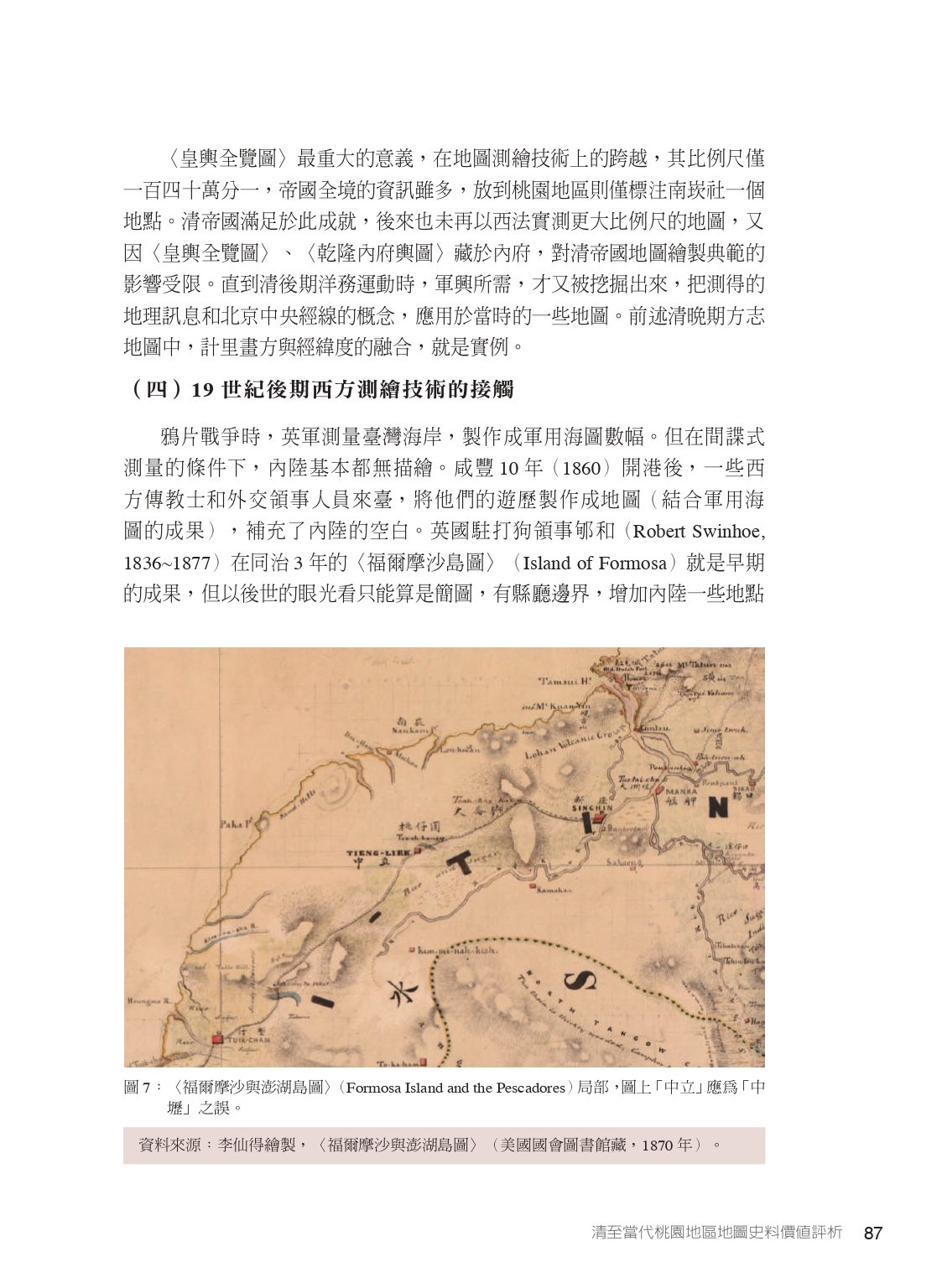

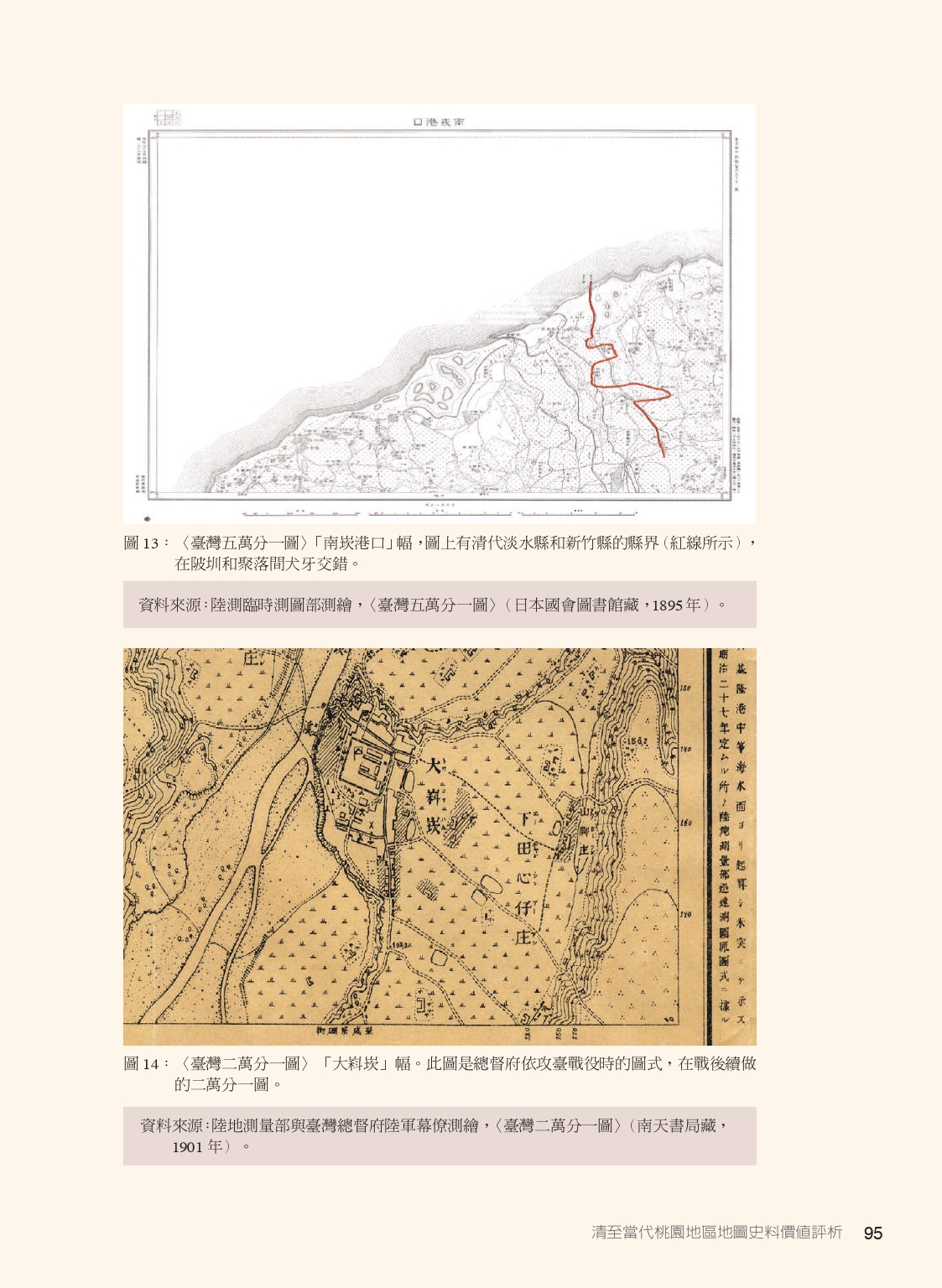

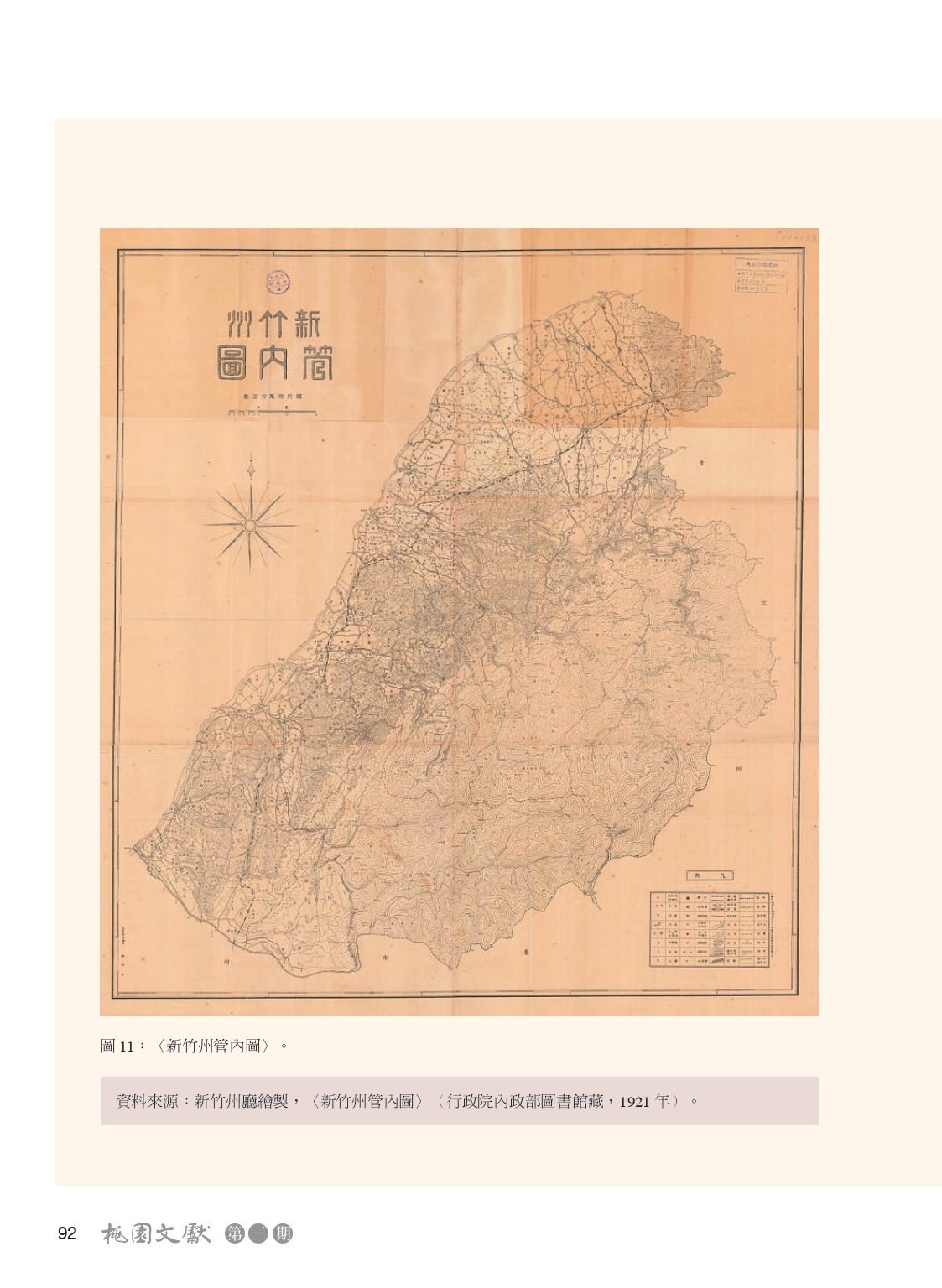

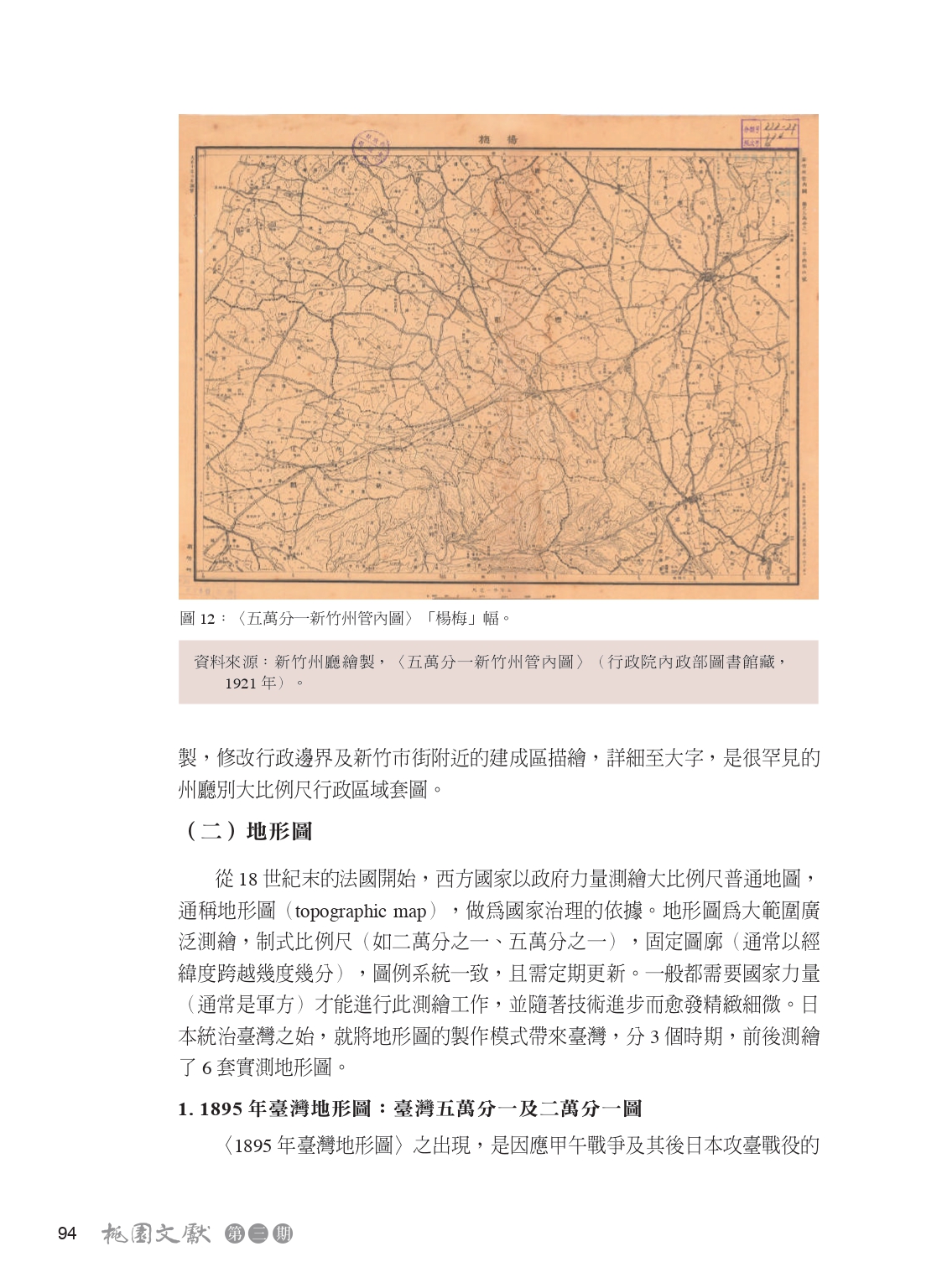

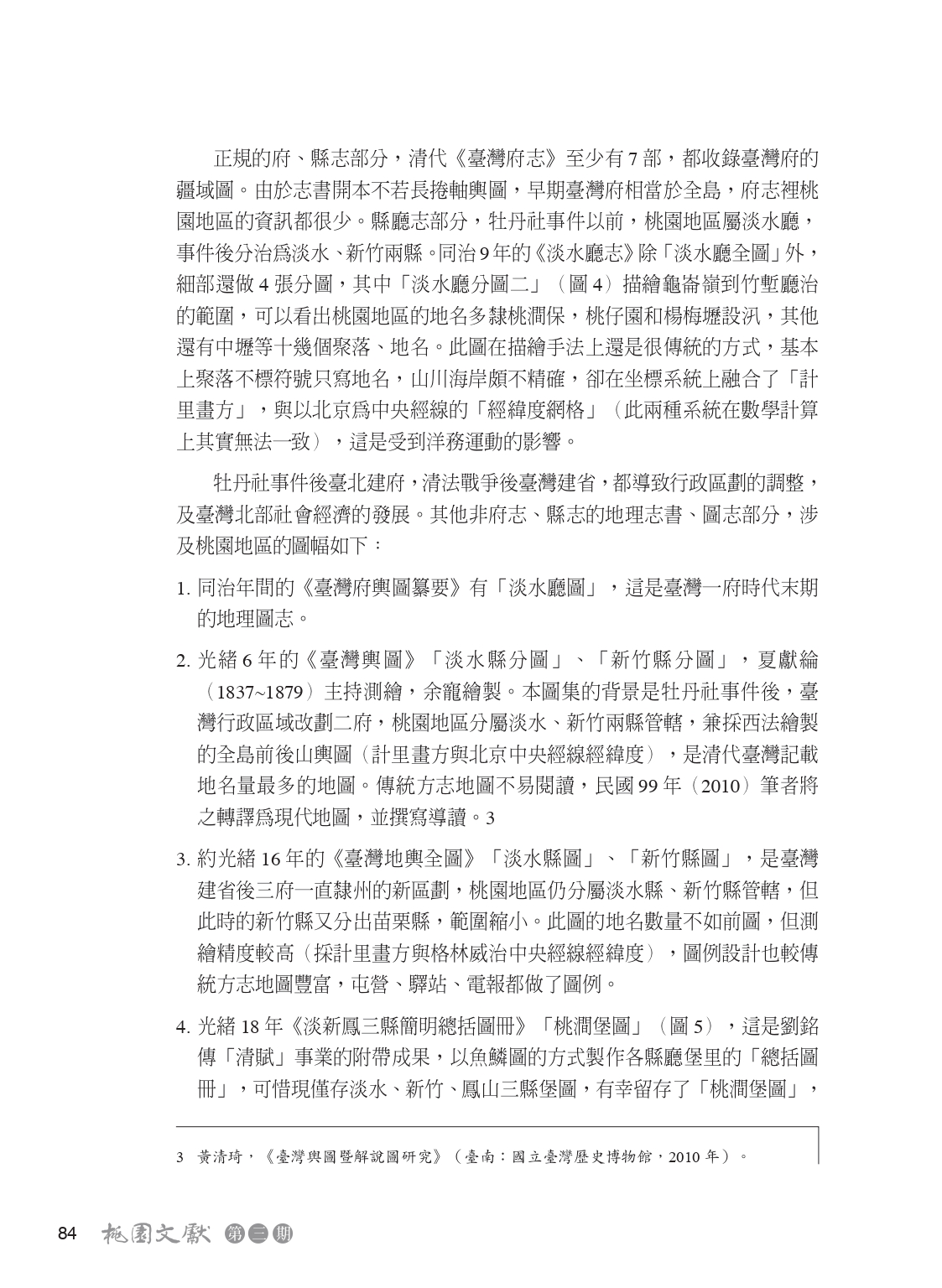

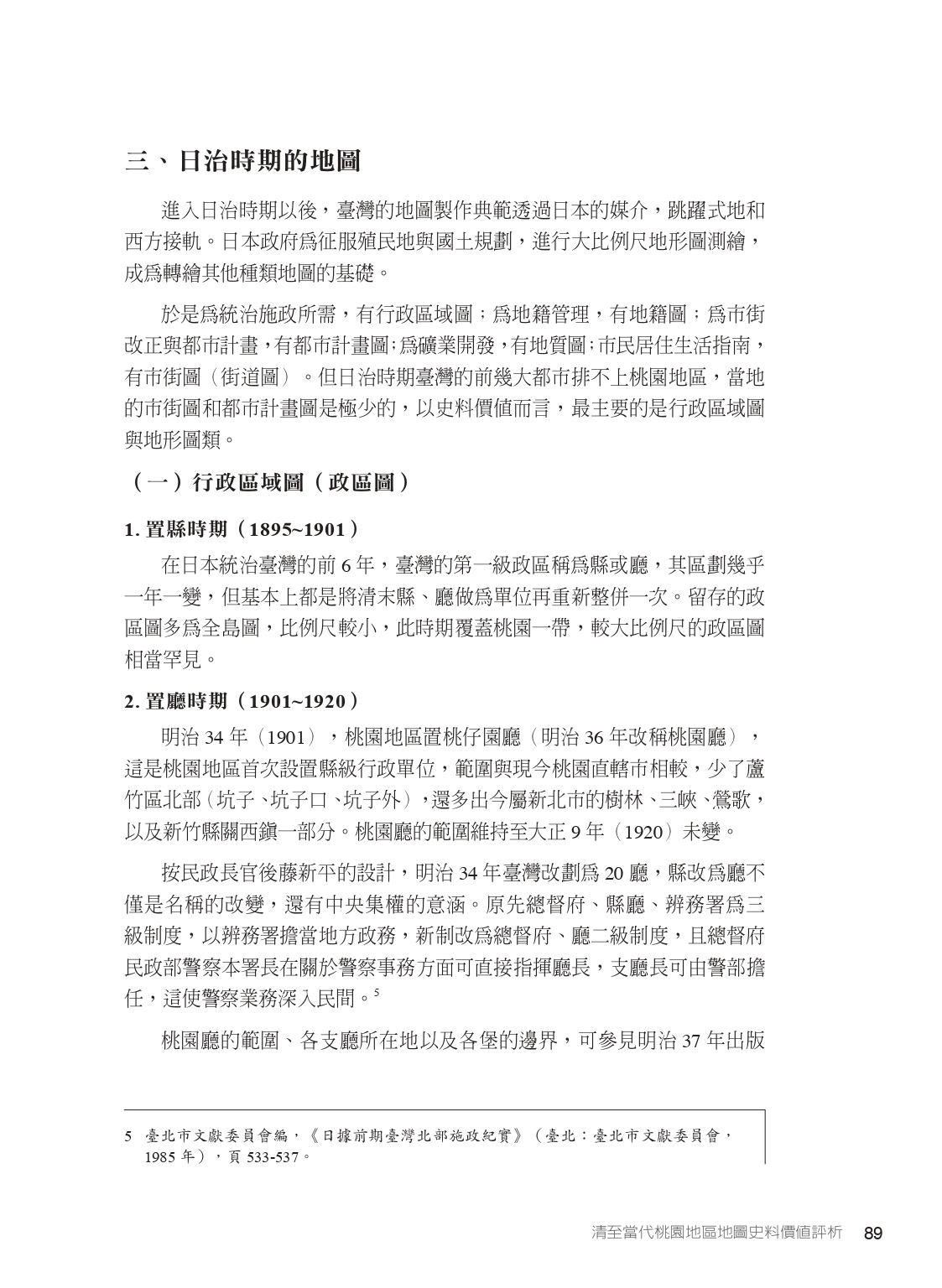

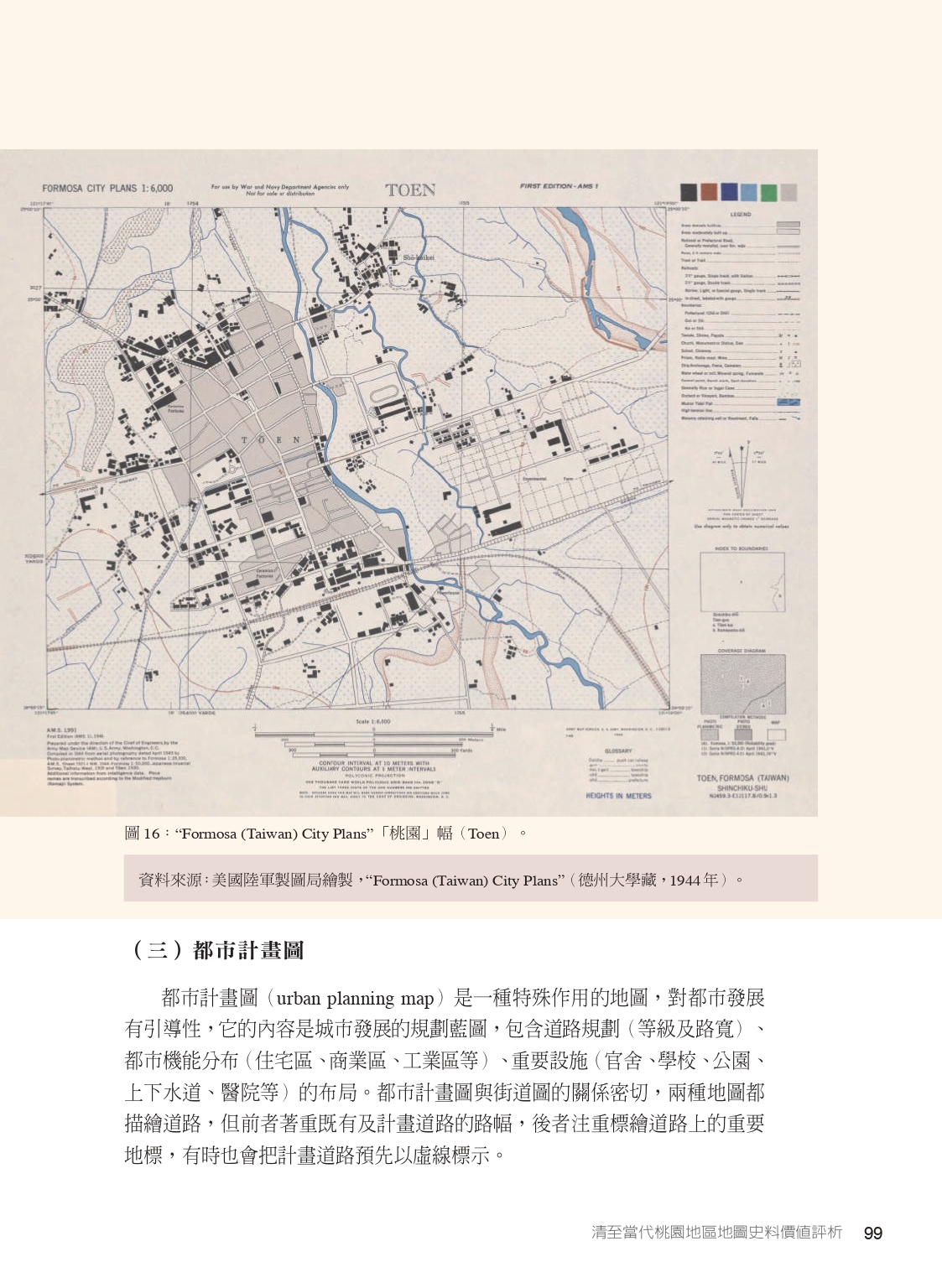

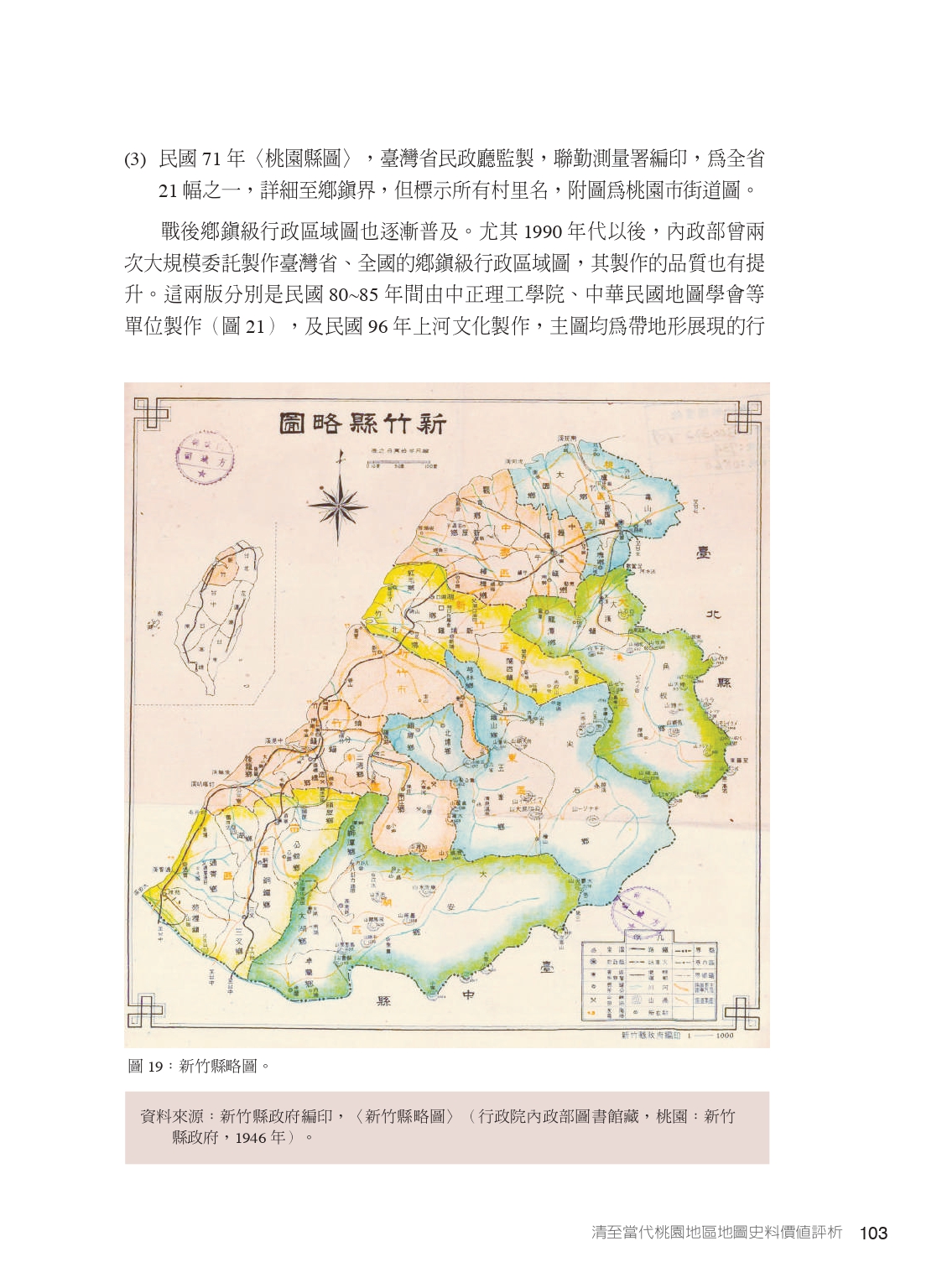

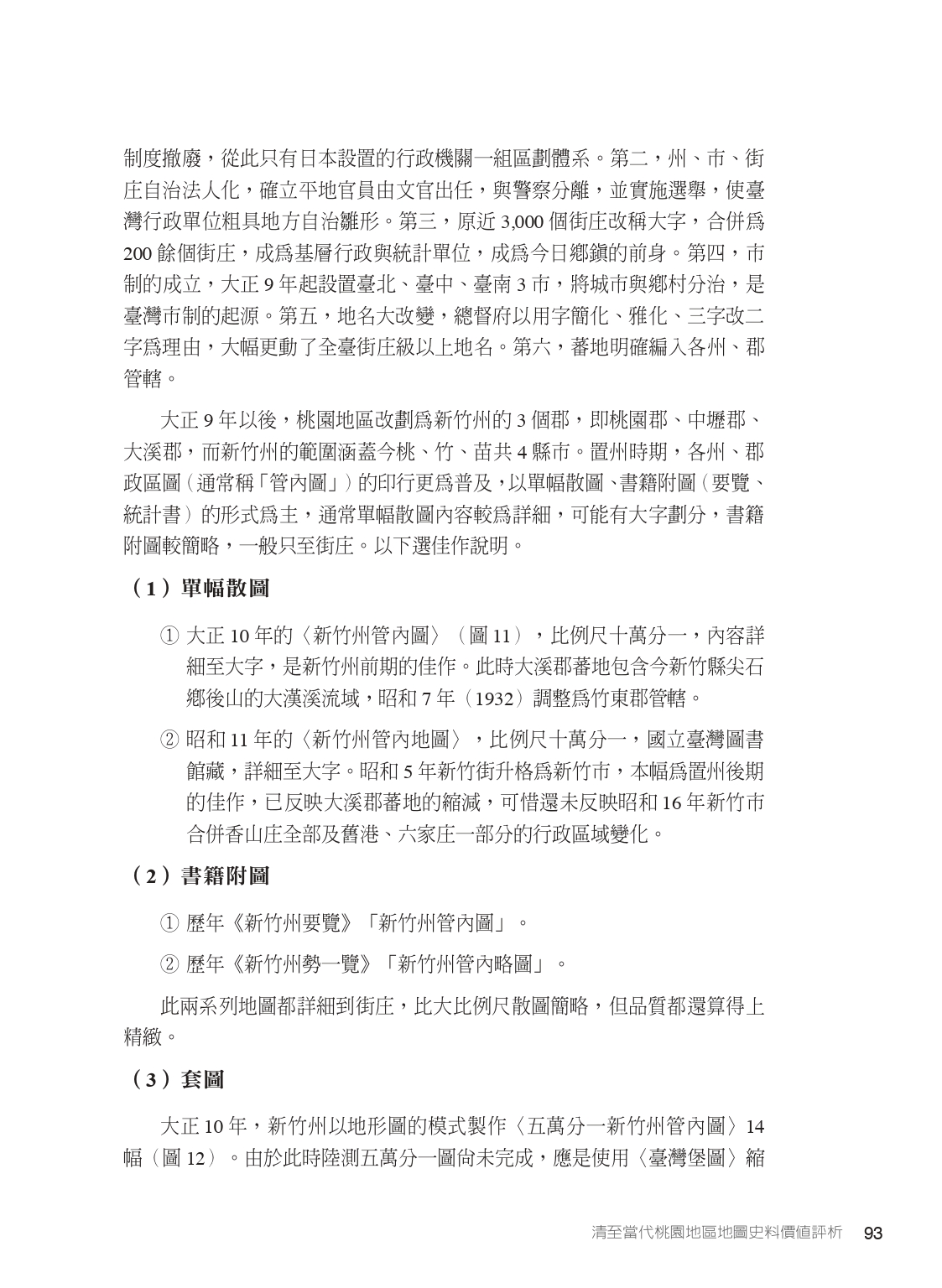

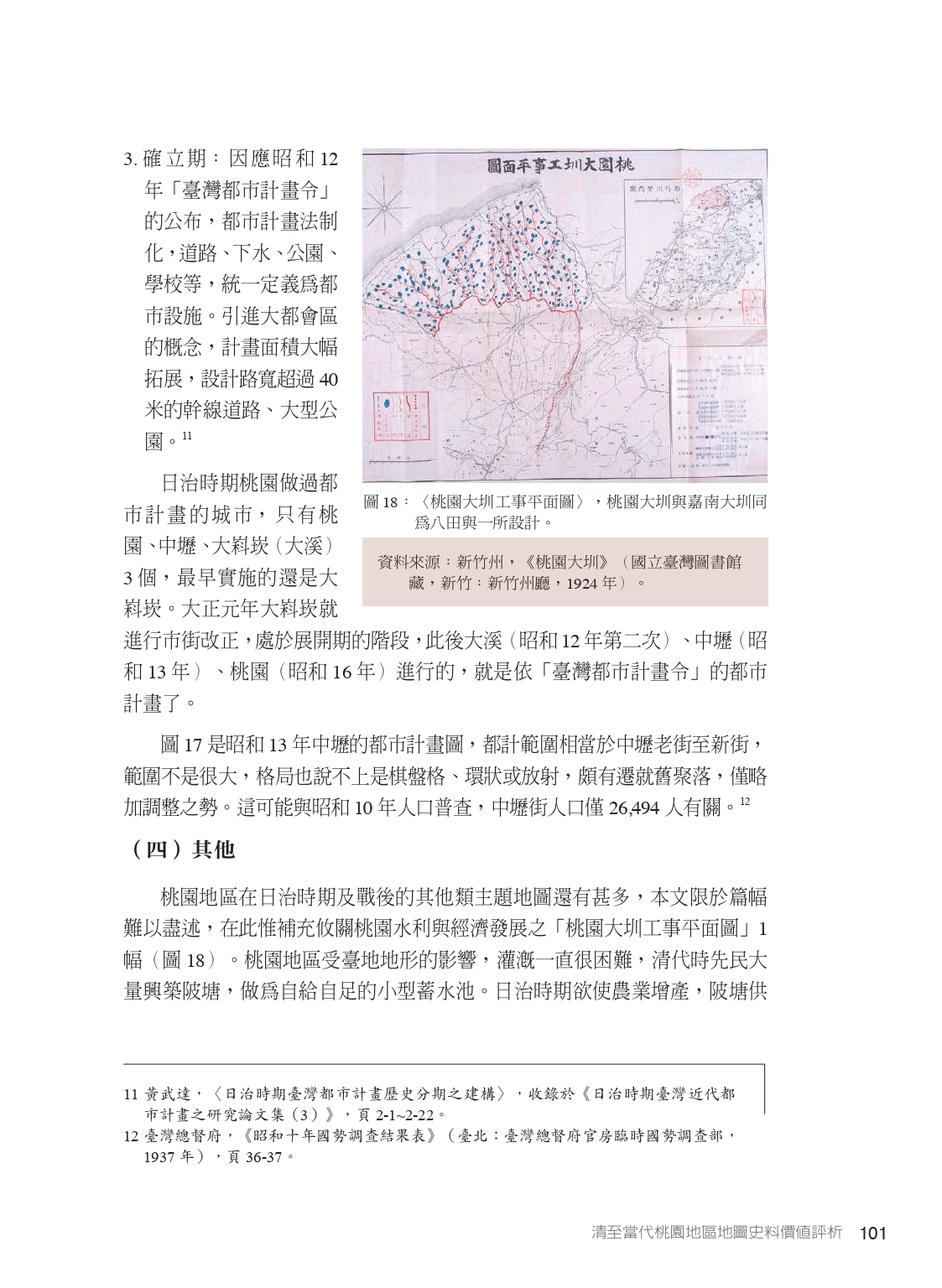

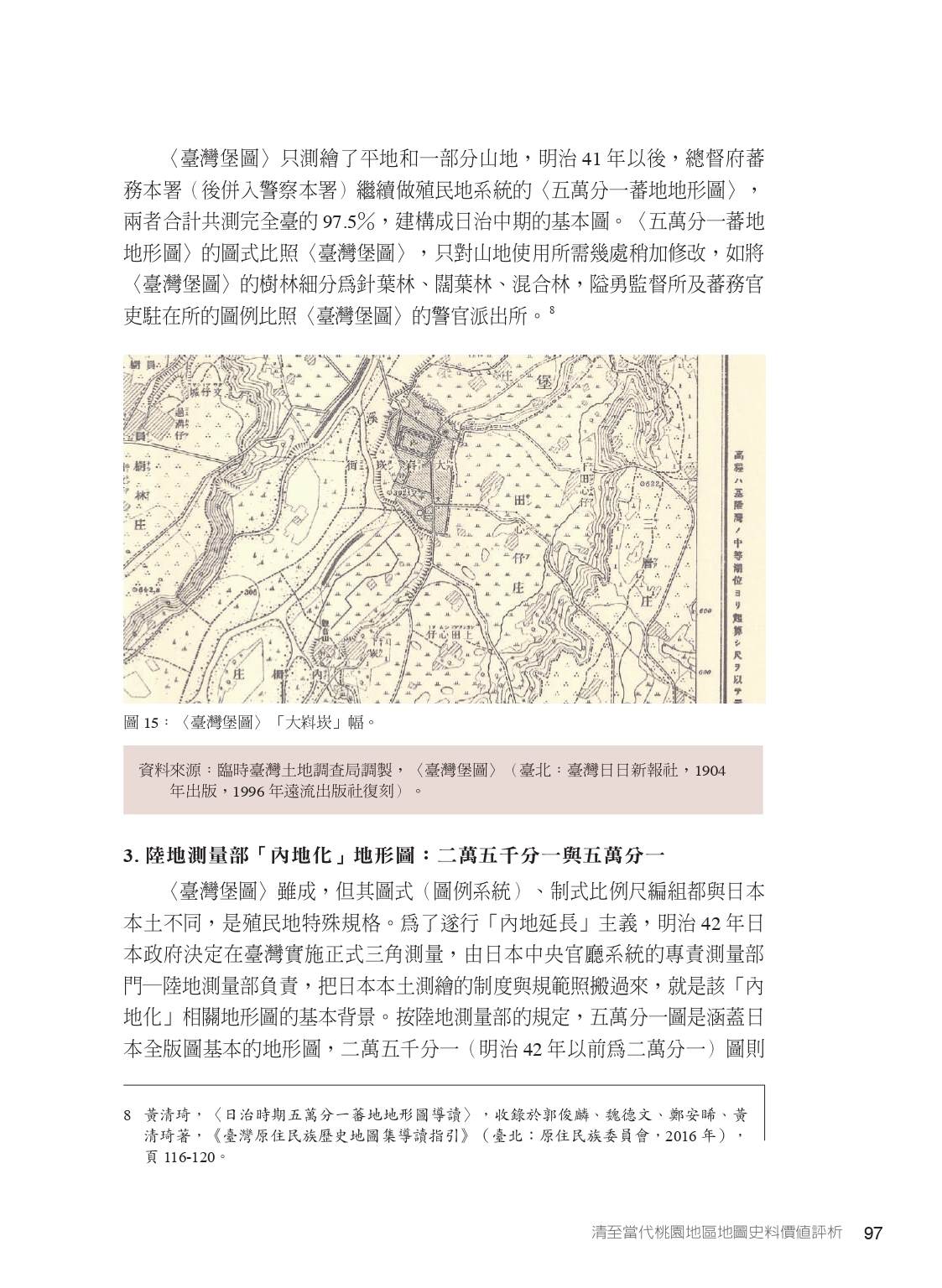

至日治後,台灣地圖的繪製漸與西方接軌,大比例尺地形圖成為轉繪其他地圖的基礎。在初期,因桃園規模仍不大,因此以行政區域圖為主,不過,1895年繪製的台灣地形圖與台灣堡圖對於地形的描繪越加精確,其後陸地測量部的內地化地形圖亦然。隨著都市發展,都市計畫圖也隨之出現了。

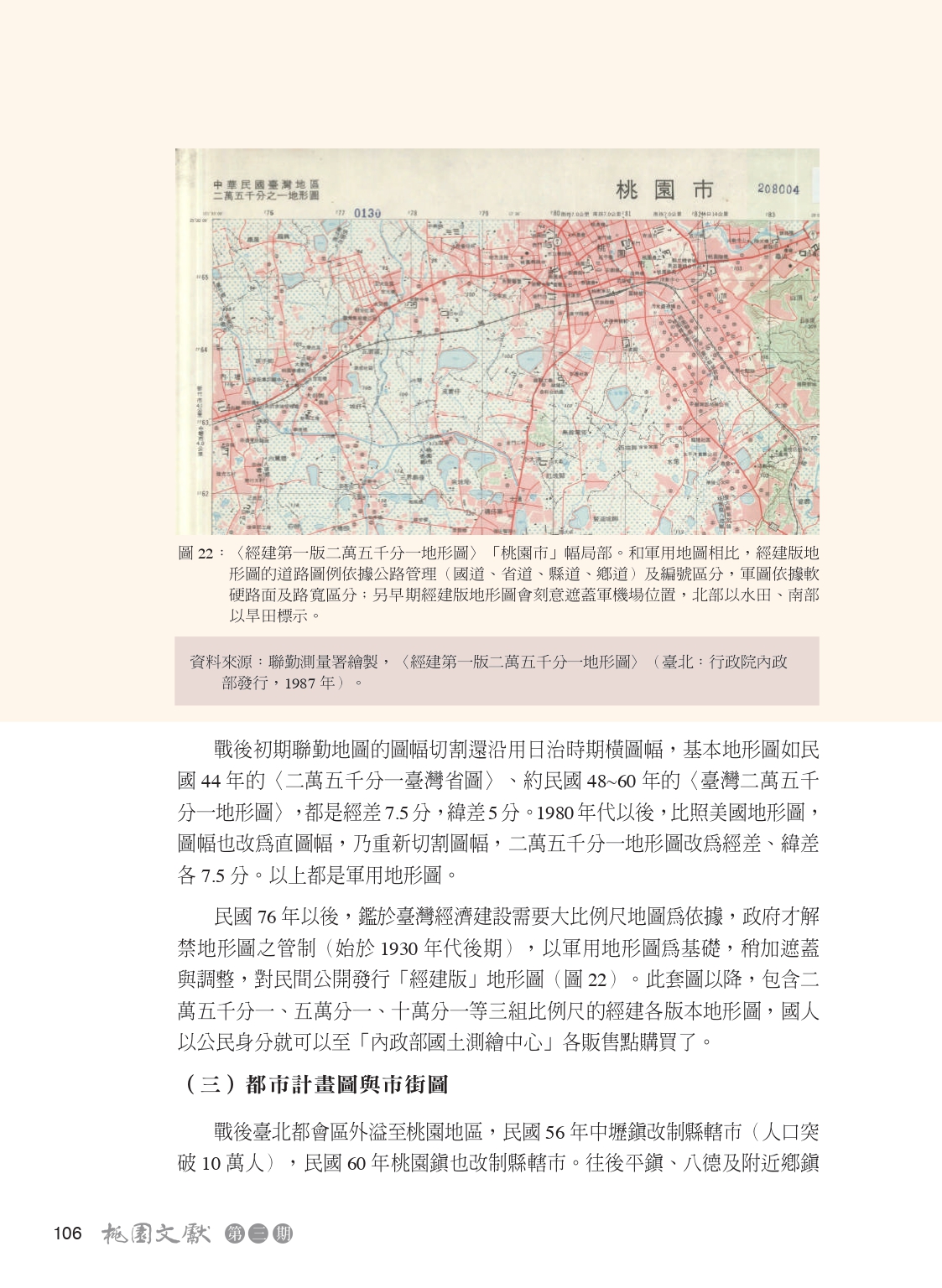

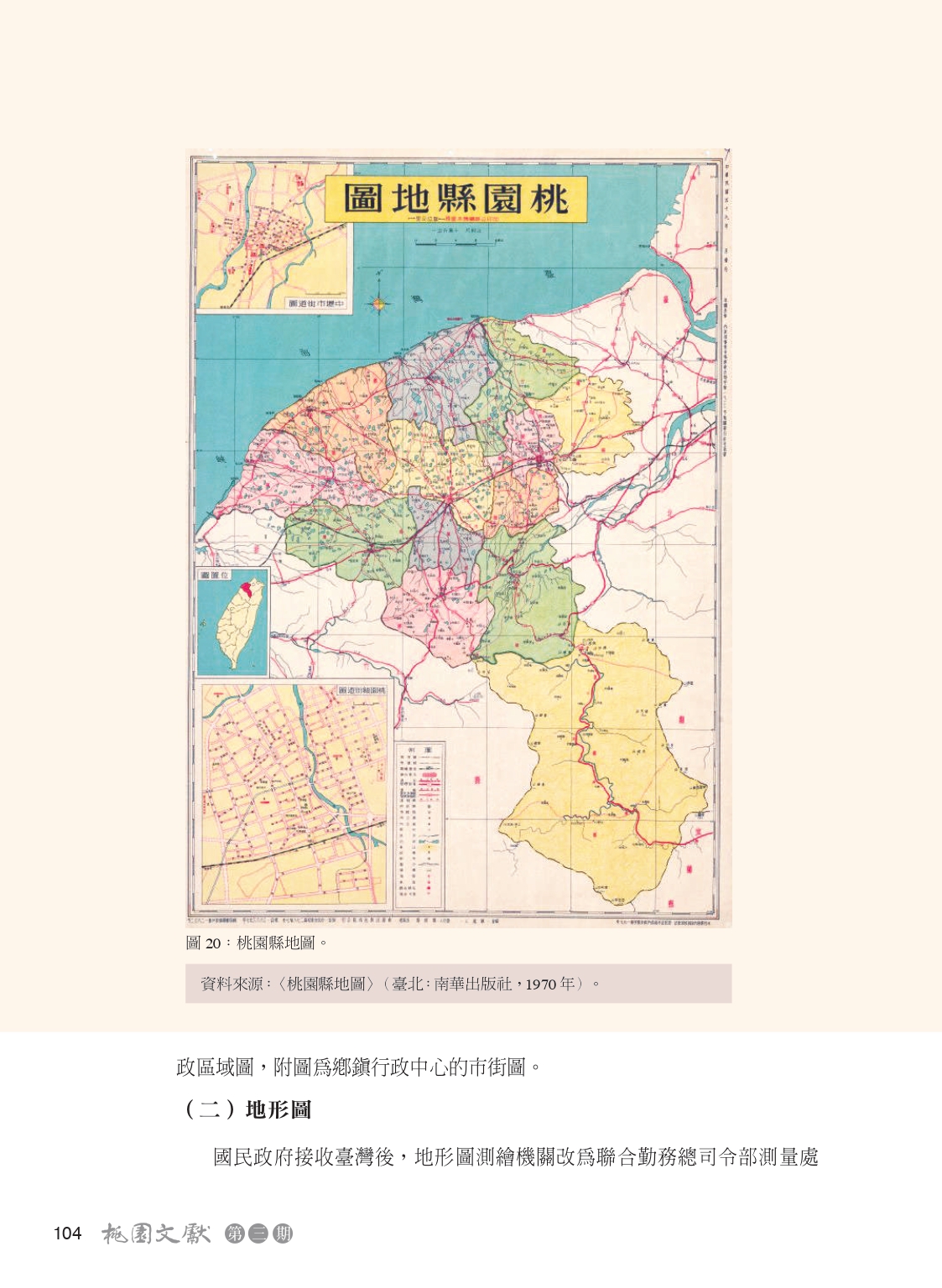

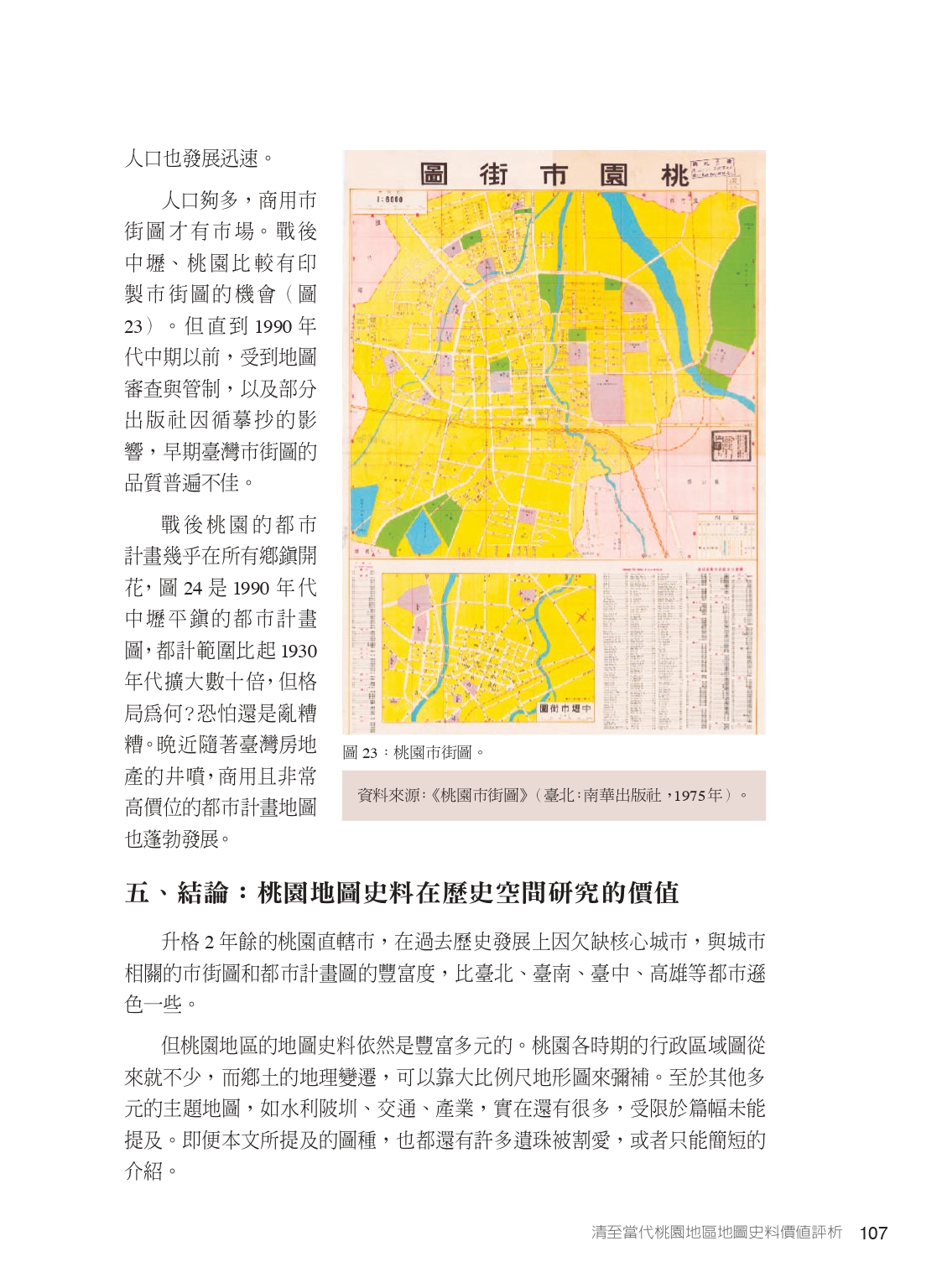

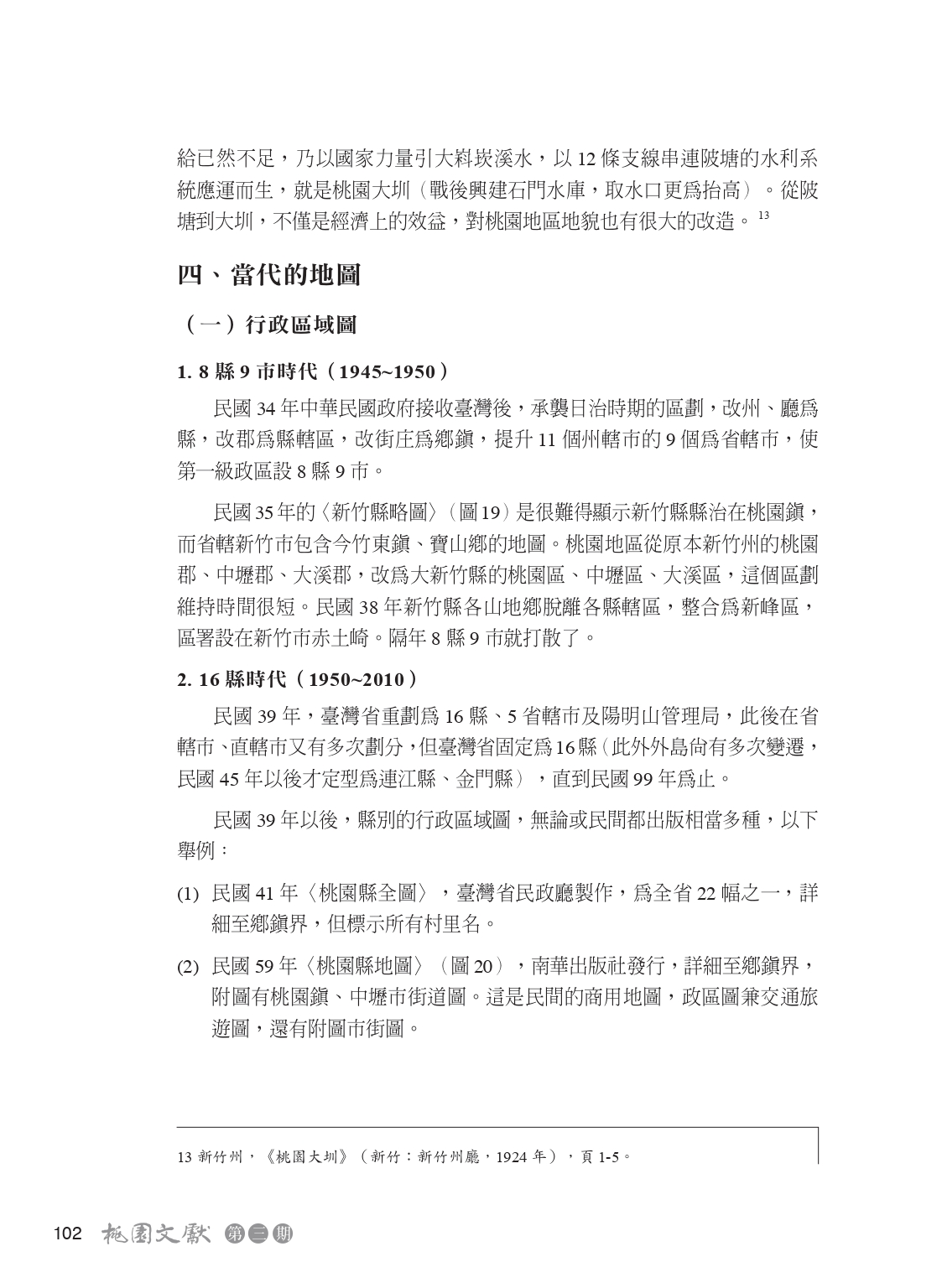

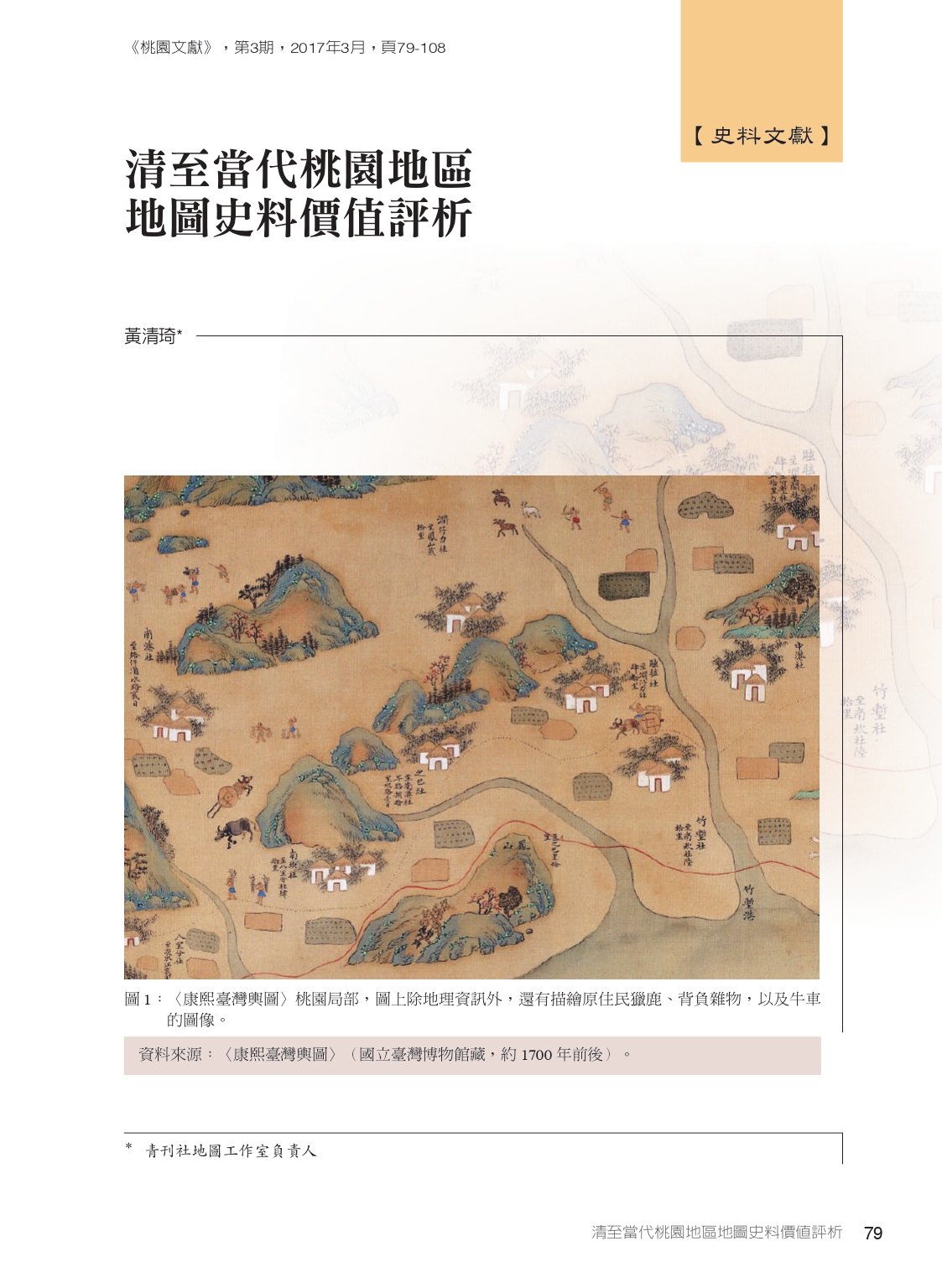

至戰後,測繪技術已臻成熟,聯合勤務總司令部測繪的技術採用了經緯度與平面直角座標的方式。至民國60年代後,因桃園的快速發展,各鄉鎮的都市計畫圖也隨之出籠,豐富了桃園地圖的運用。

地圖能作為研究桃園的重要材料,地圖標示了聚落、機構及,足供研究者在研究區域發展時有不同的啟發,更對空間概念有所認識,未來桃園歷史空間的重新建構將有更新的突破。