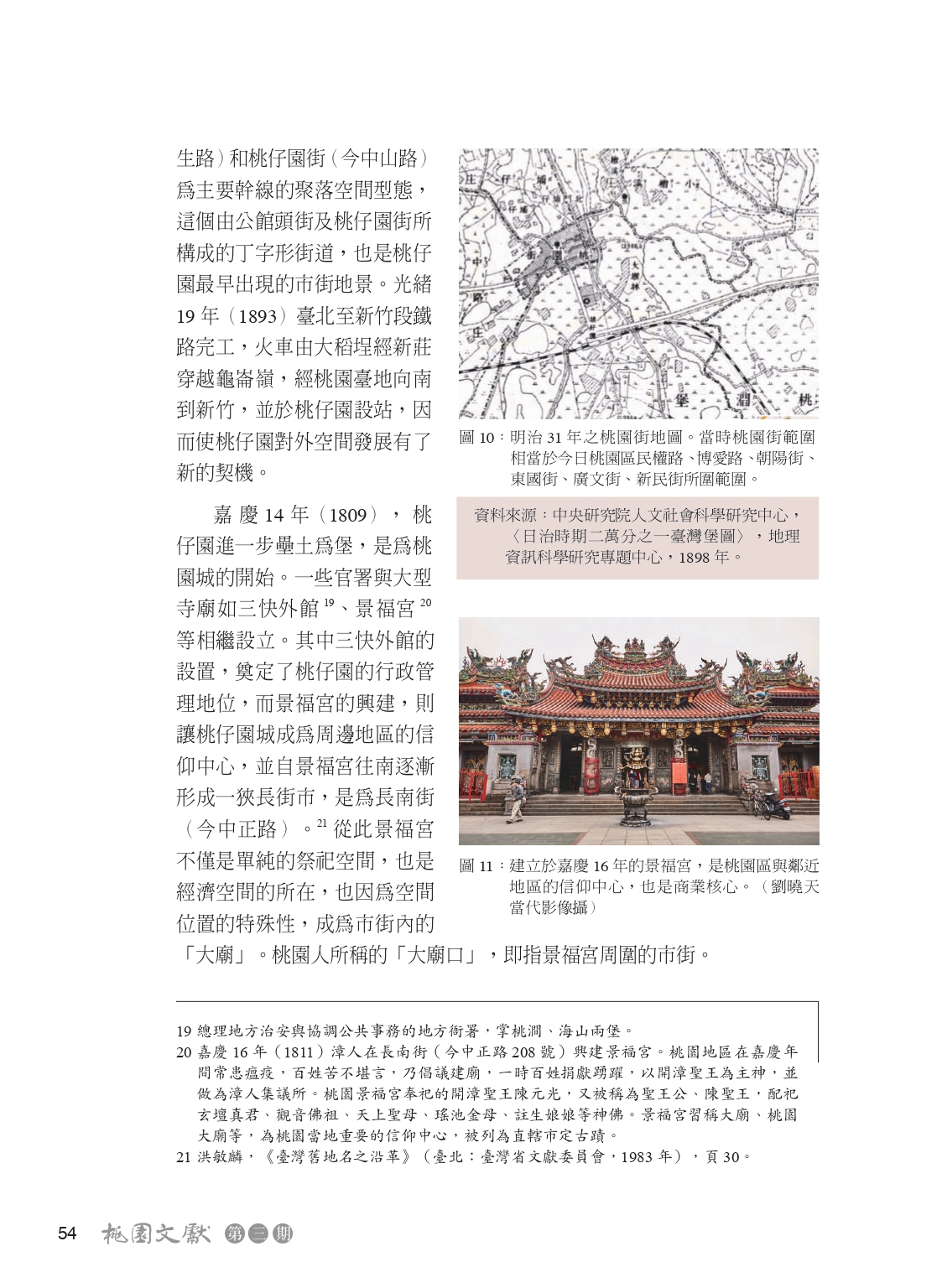

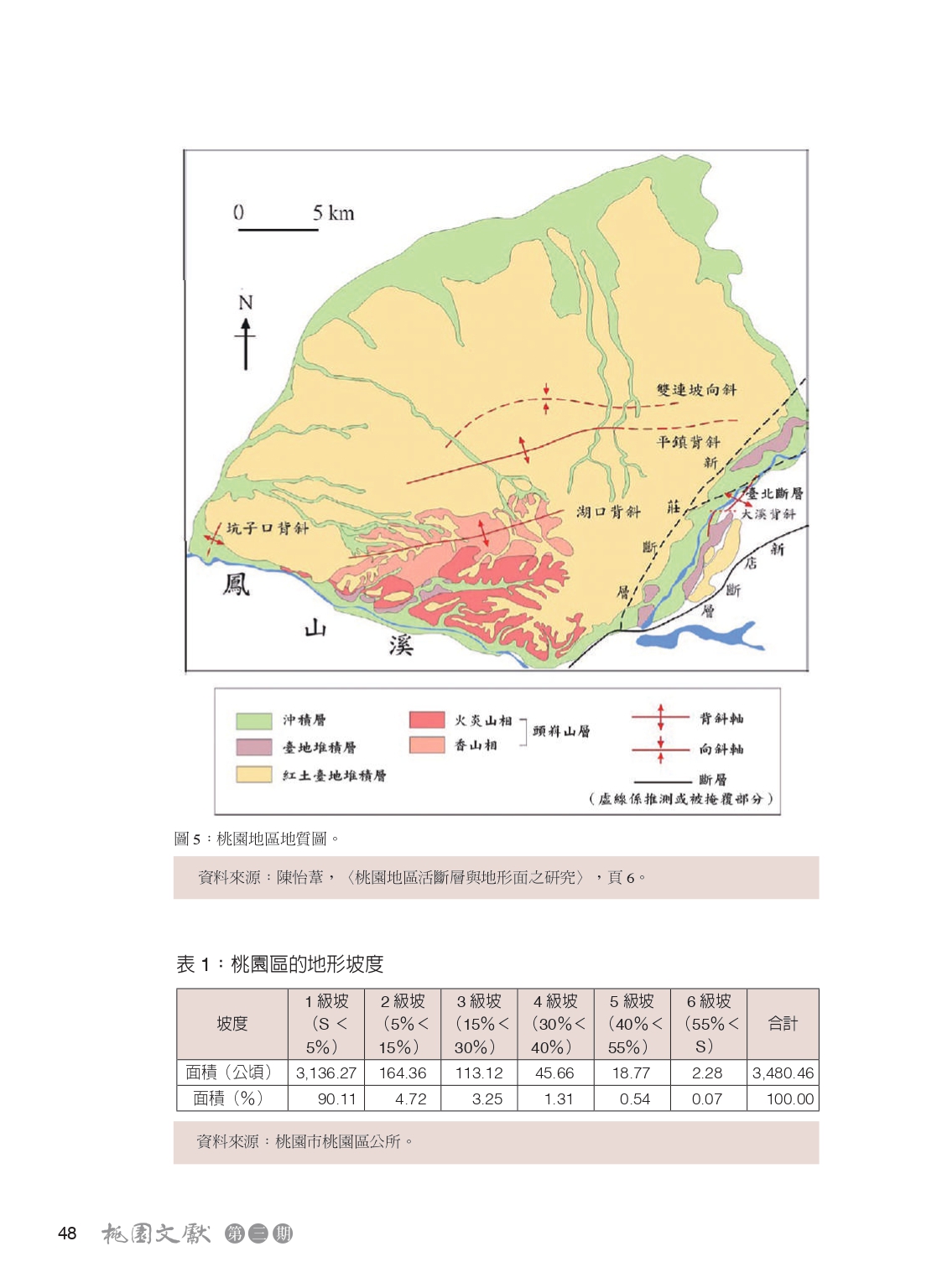

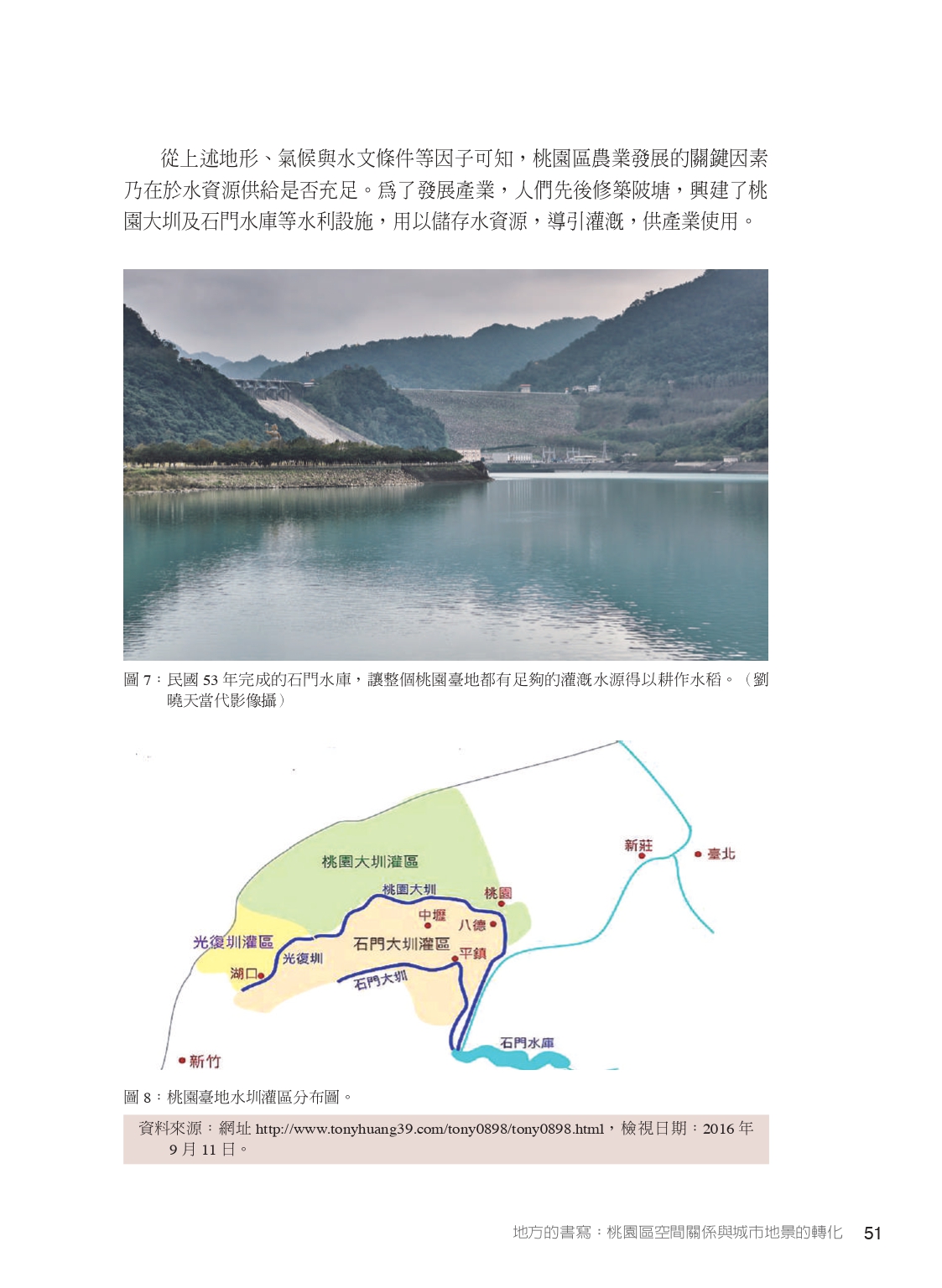

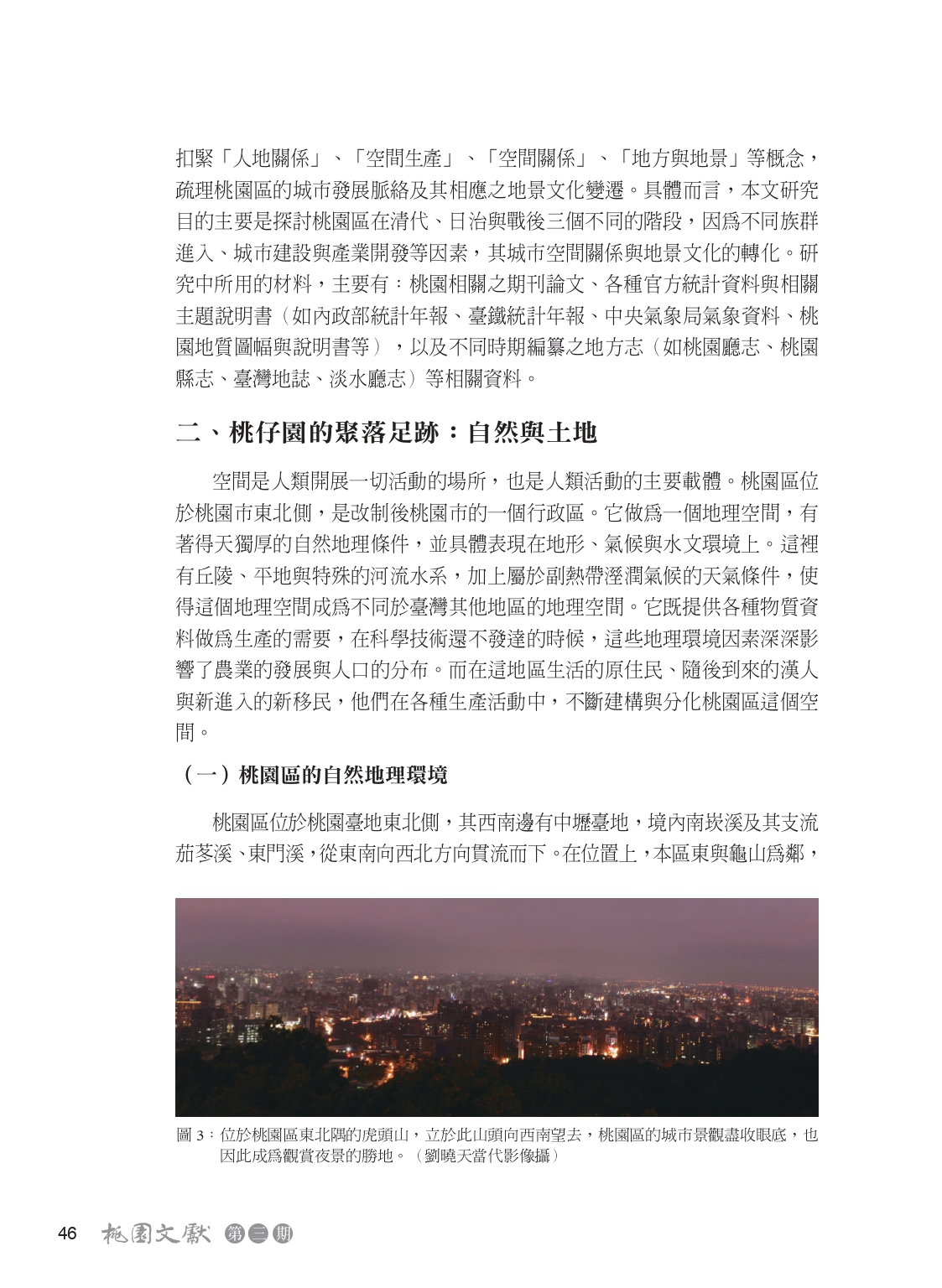

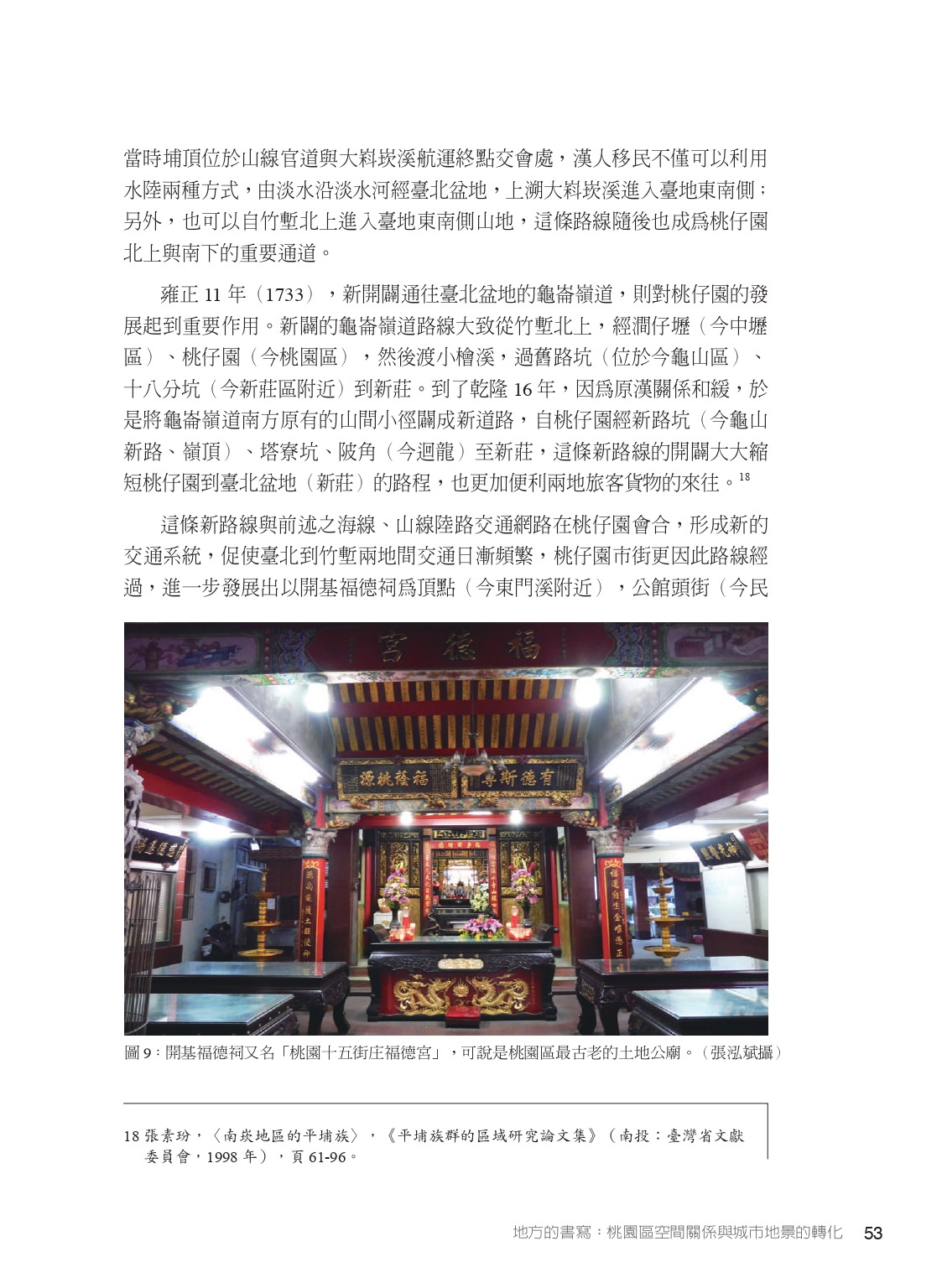

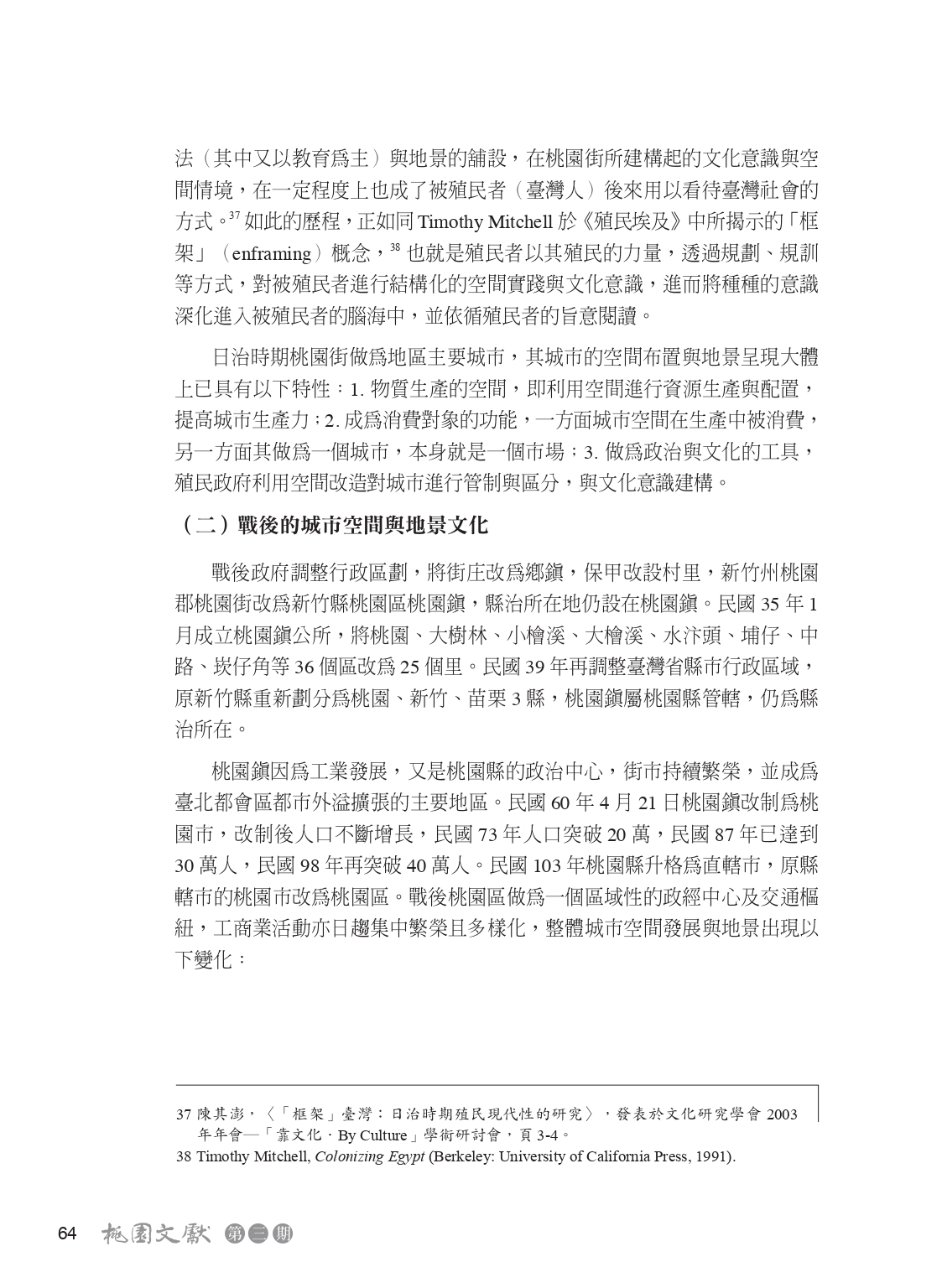

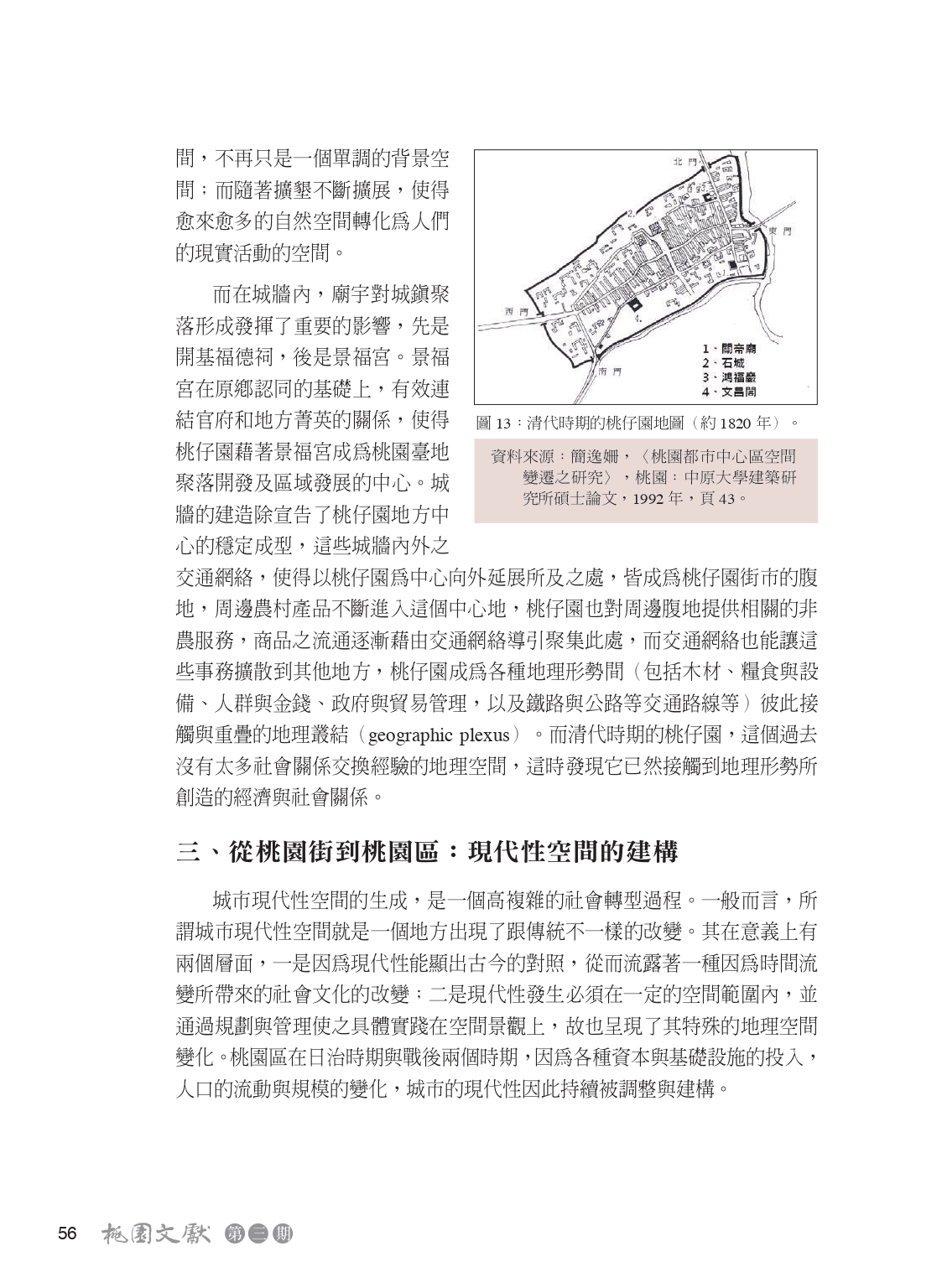

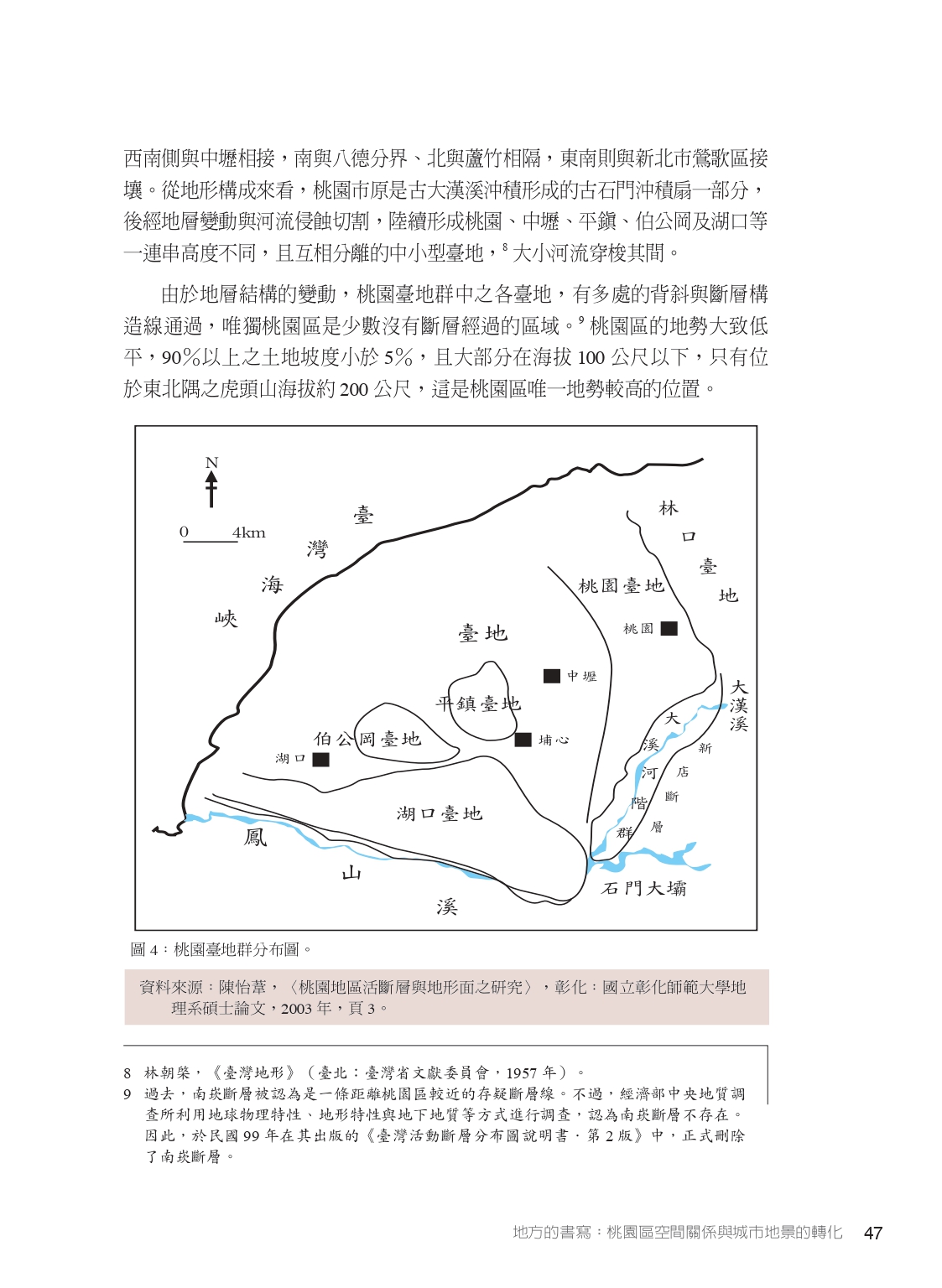

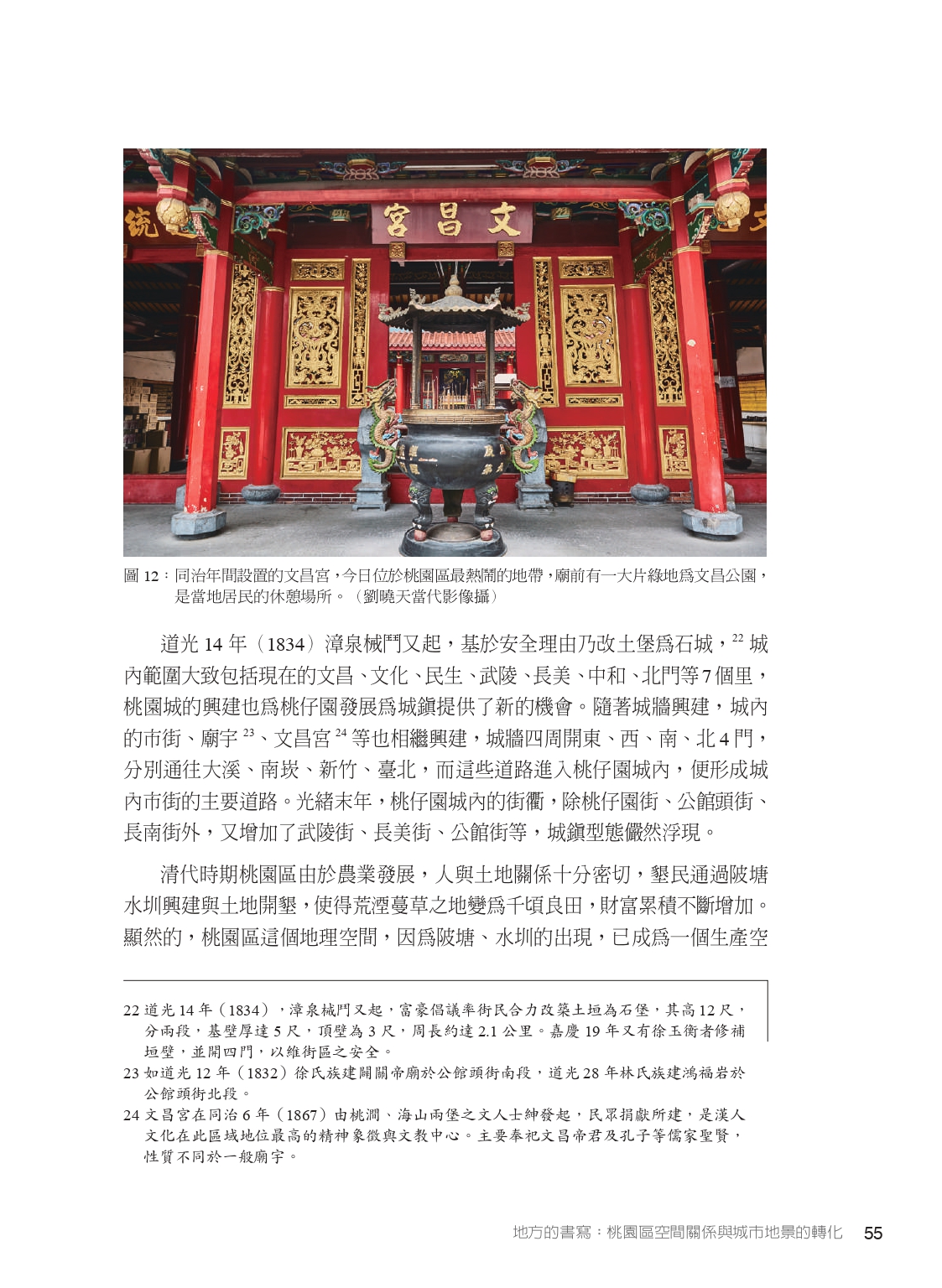

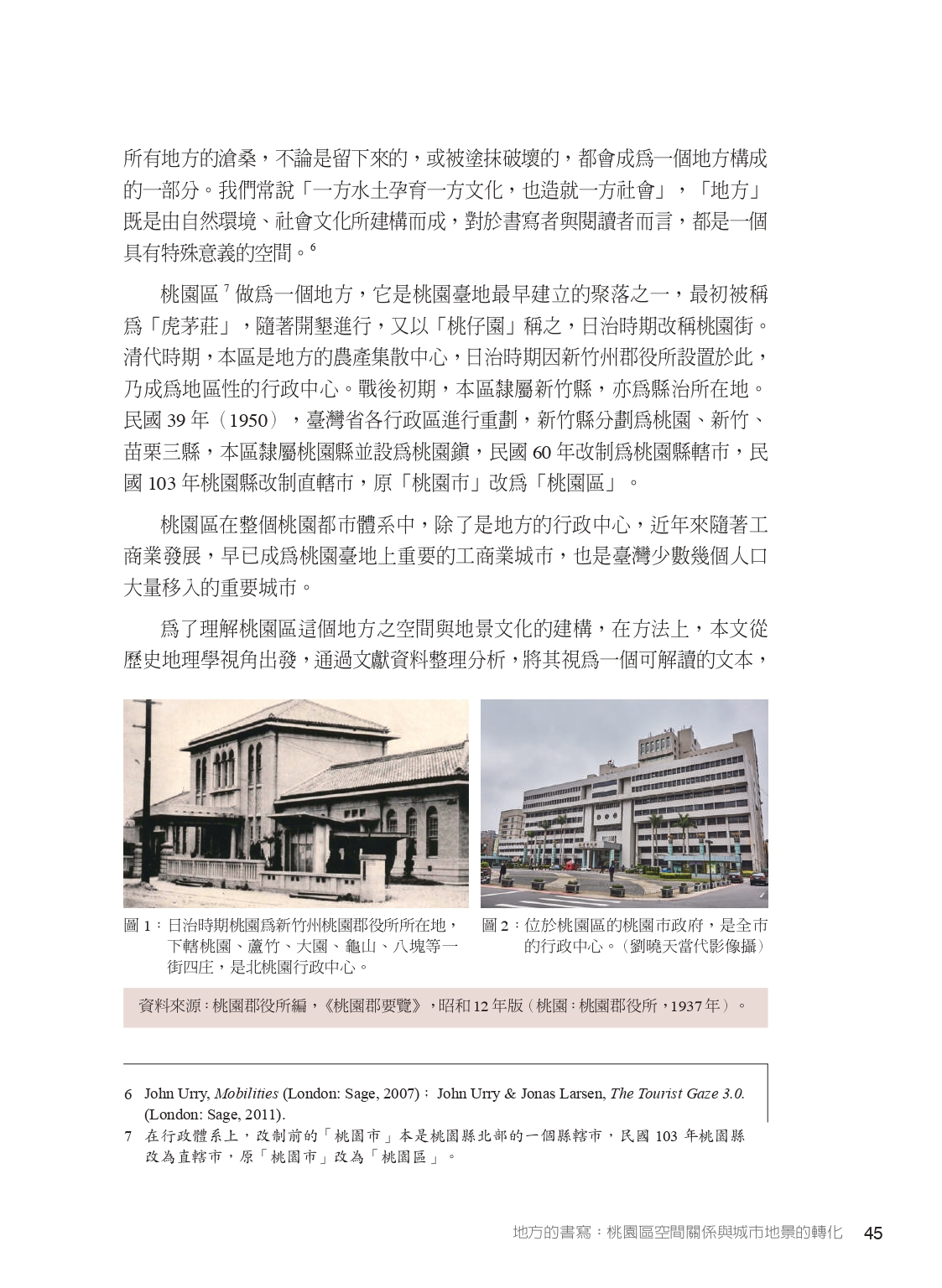

文章取自於桃園市政府文化局出版之桃園文獻第3期「環境與文化」:本文旨在探討桃園區的空間與城市地景演變。桃園區最早是南崁社居住的區域,漢人移入要至雍乾年間才開始,時間上雖晚於其他區域,卻因位處舊官道海線,地處海線官道與南崁溪下游航運終點的交會上,加上溪流灌溉方便,適合農業發展。其後,各條道路陸續開闢,加上光緒19年台北新竹間鐵道完工,桃園區也設站而得以加速發展。

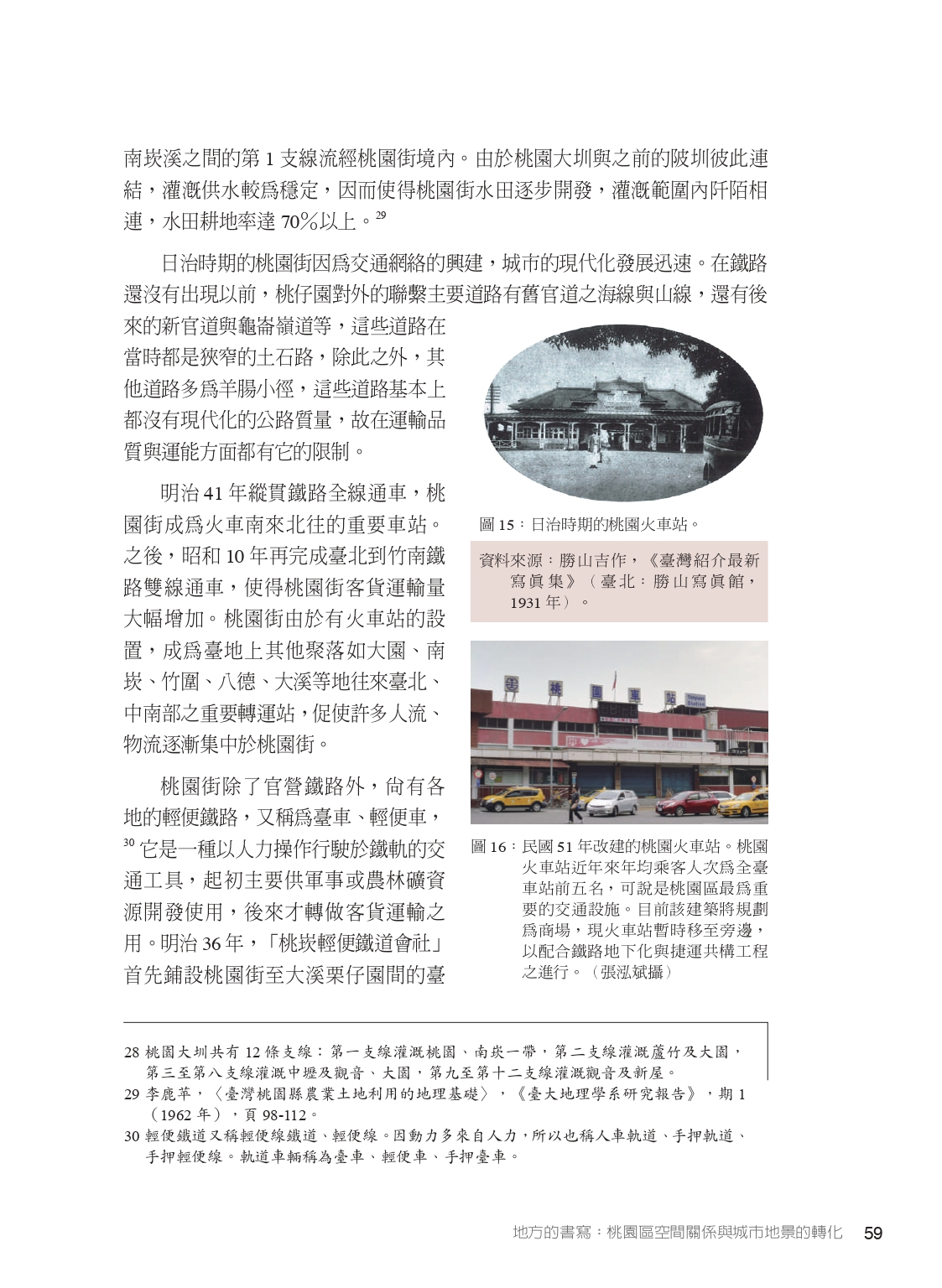

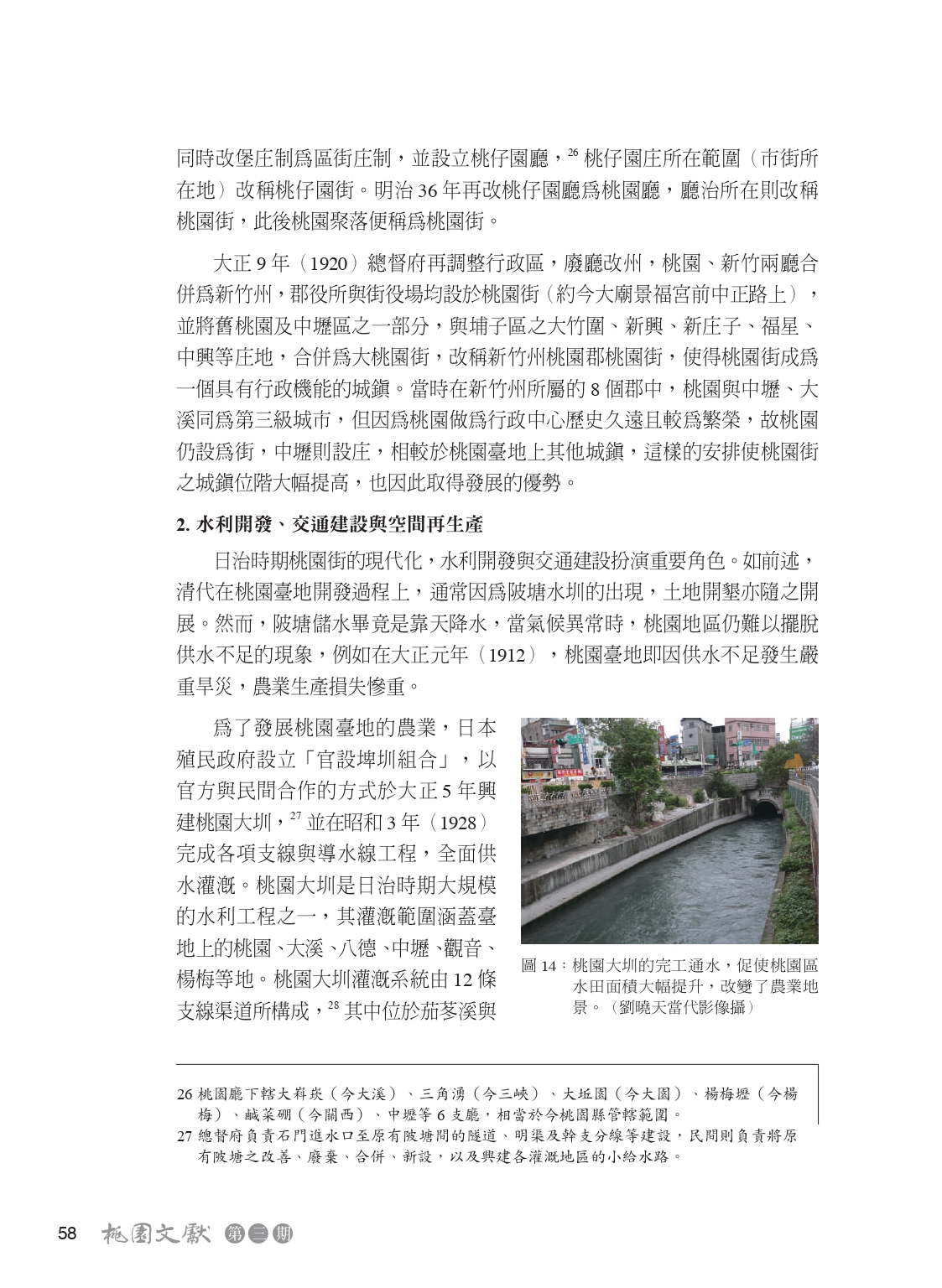

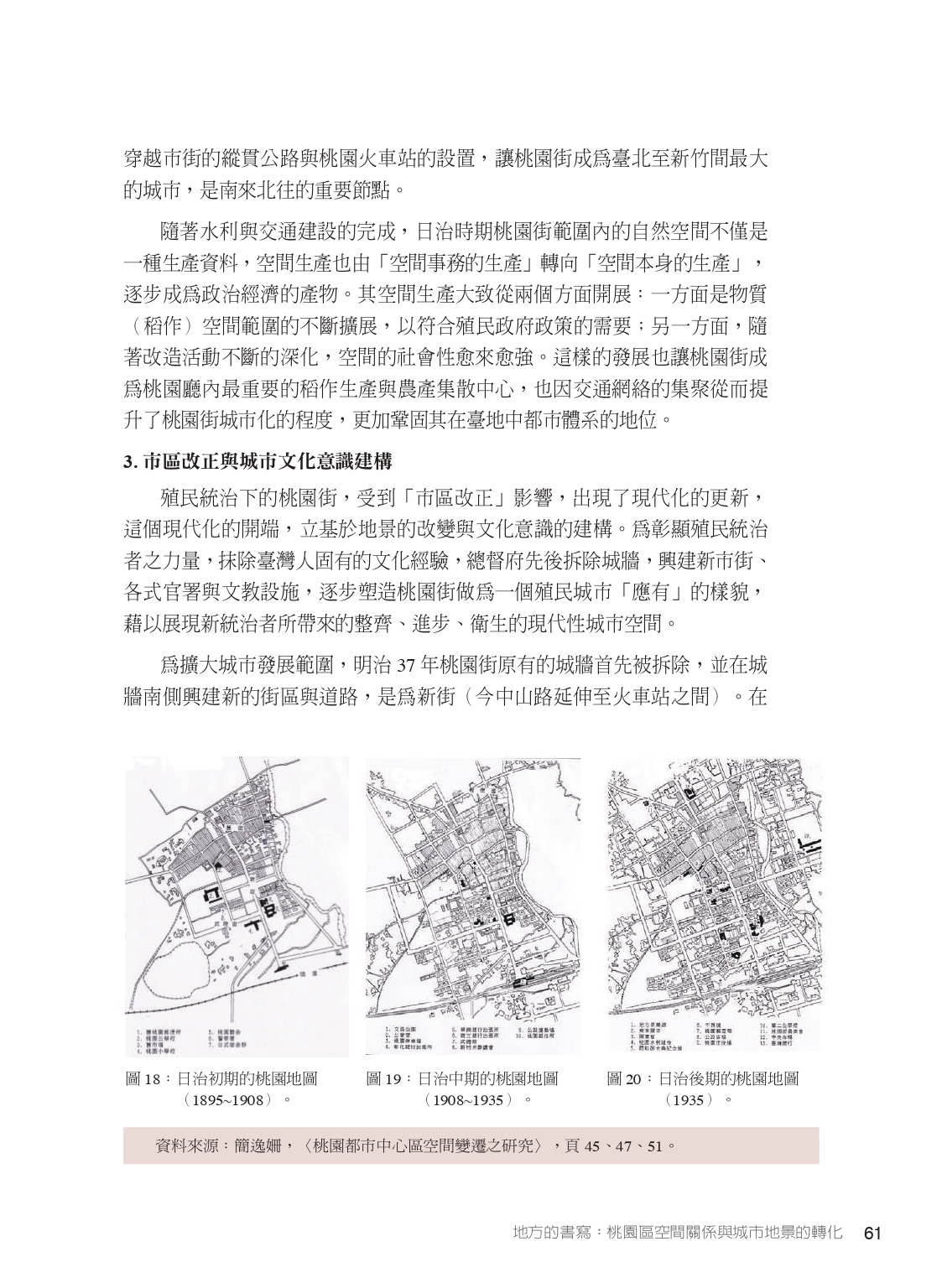

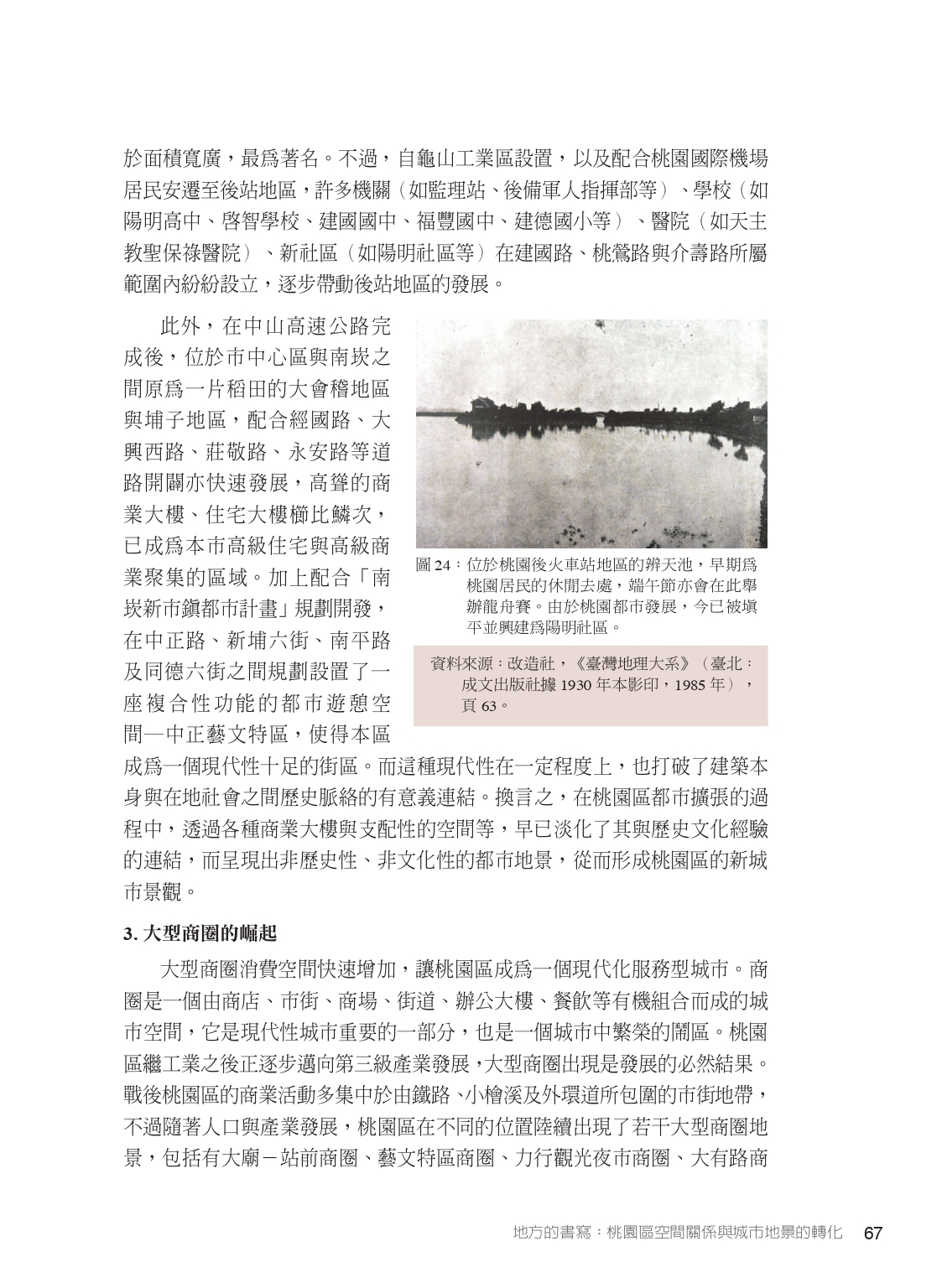

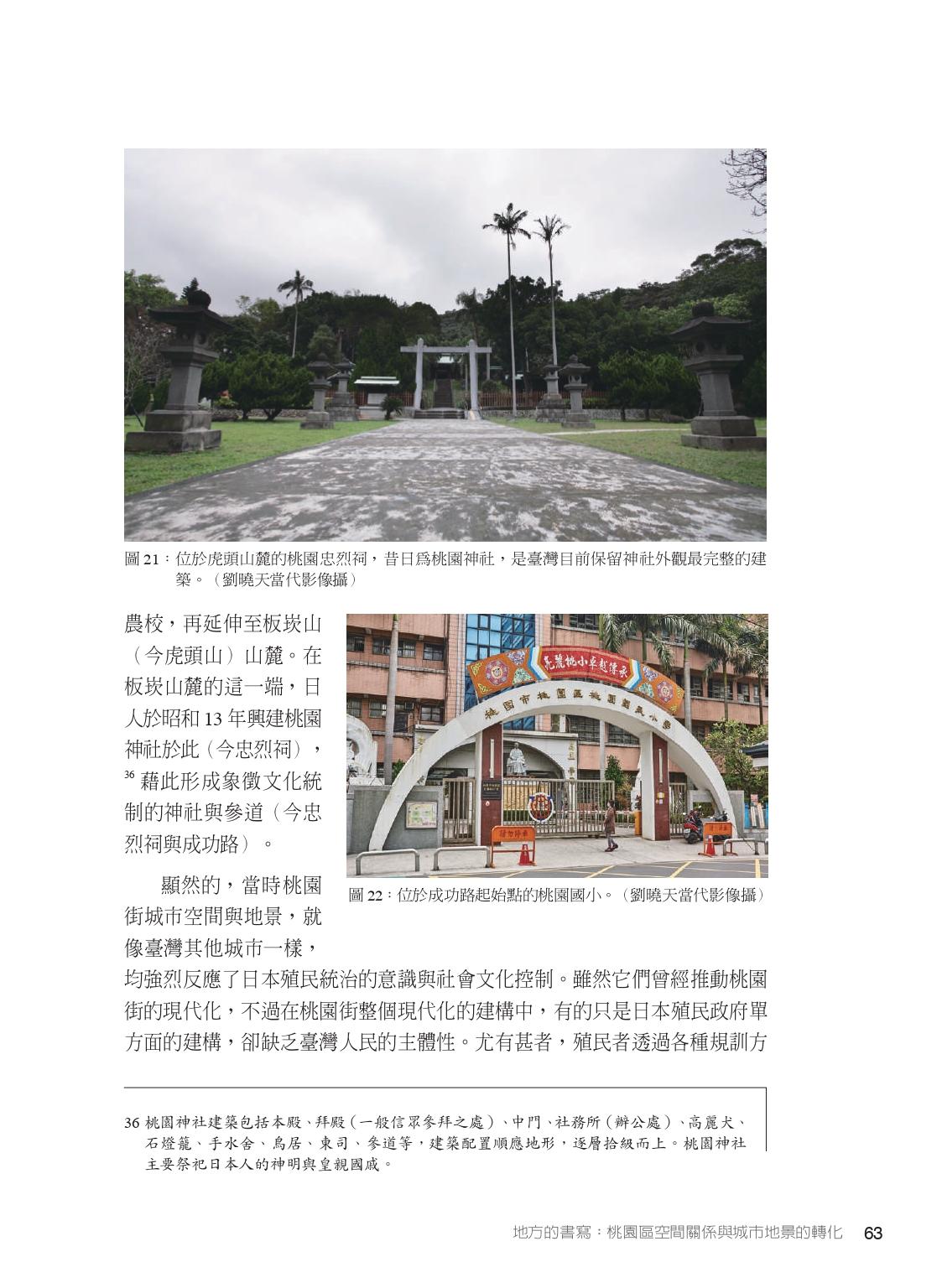

日治時代後,桃園設街並為郡治,加上縱貫鐵路全線通車後,桃園區作為北桃園的區域中心,成為其他鄉鎮的物資集散地及人潮的轉運中心,這更帶動了輕便軌道及公路運輸的發展。桃園大圳完工後,桃園農作大幅增產,桃園區作為物資集散地的特性,使中心—腹地(城市—農村)間的二元分異更為明顯。

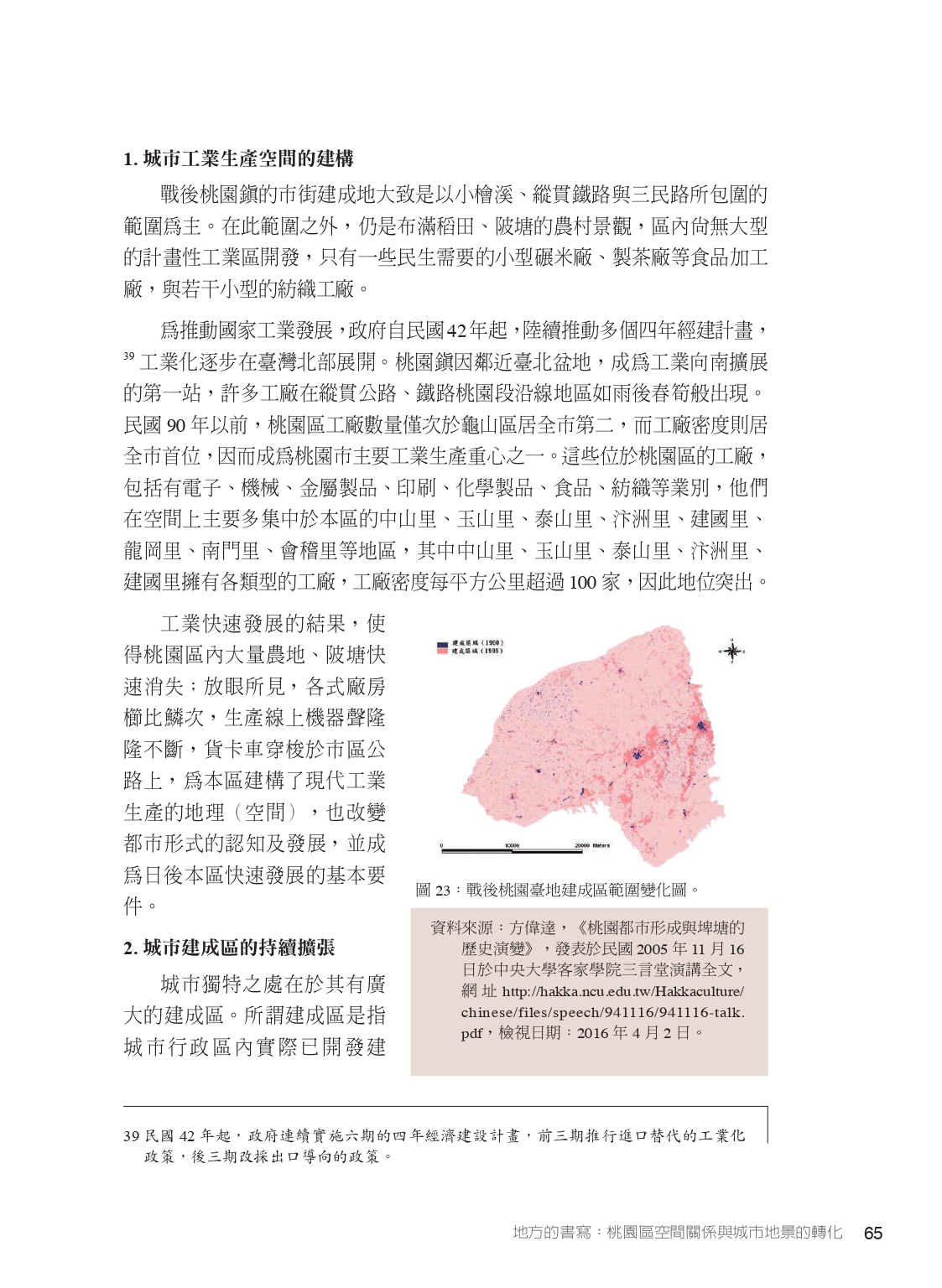

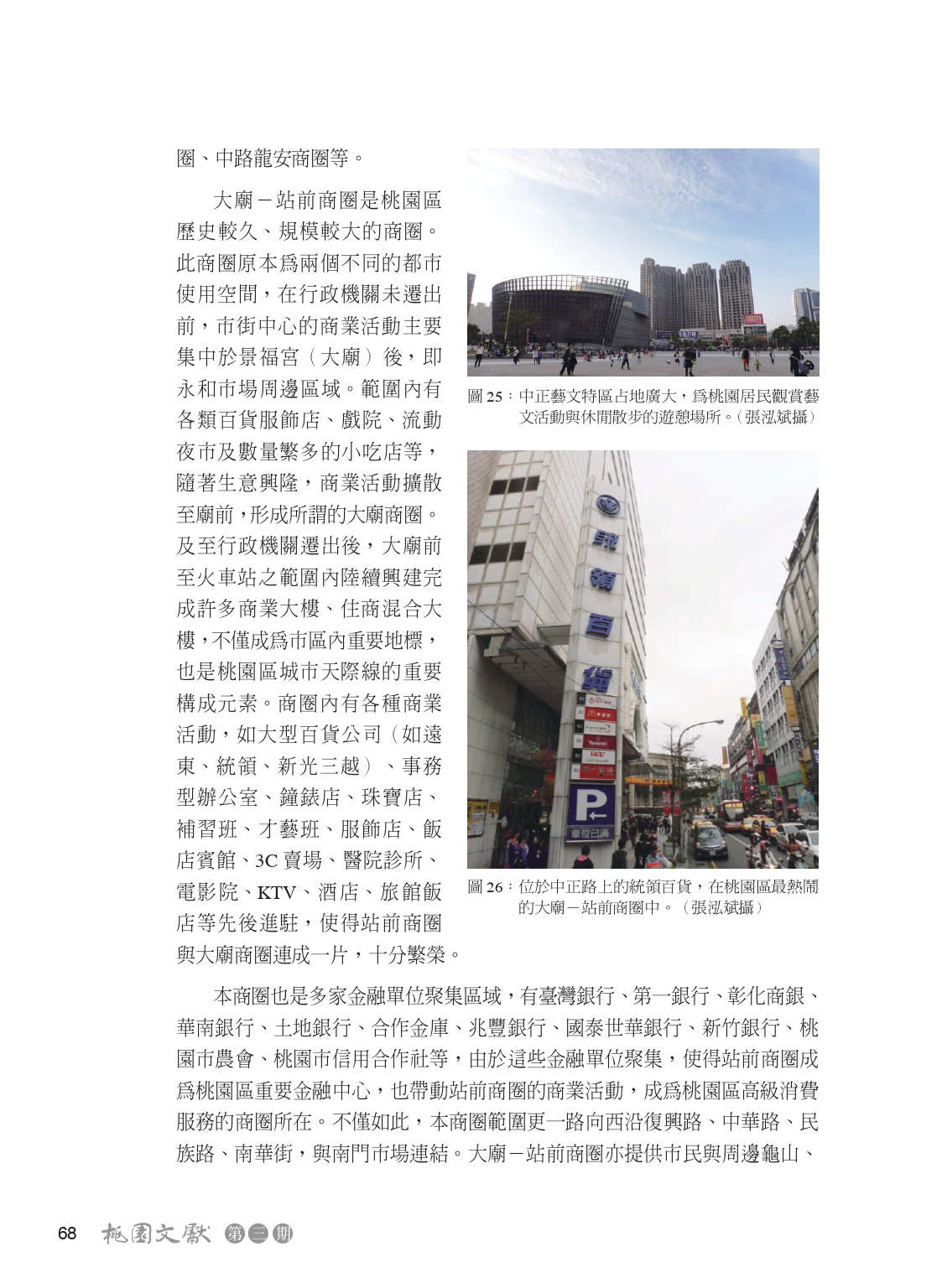

戰後,工業化成為台灣經濟的重點,桃園區也迎來大量的工廠與人口。隨之,各式住宅快速興建以吸納大量的外來人口,商辦、住宅大樓取代舊有的歷史建築,非歷史性、非文化性的城市地景成為桃園區的新城市景觀。

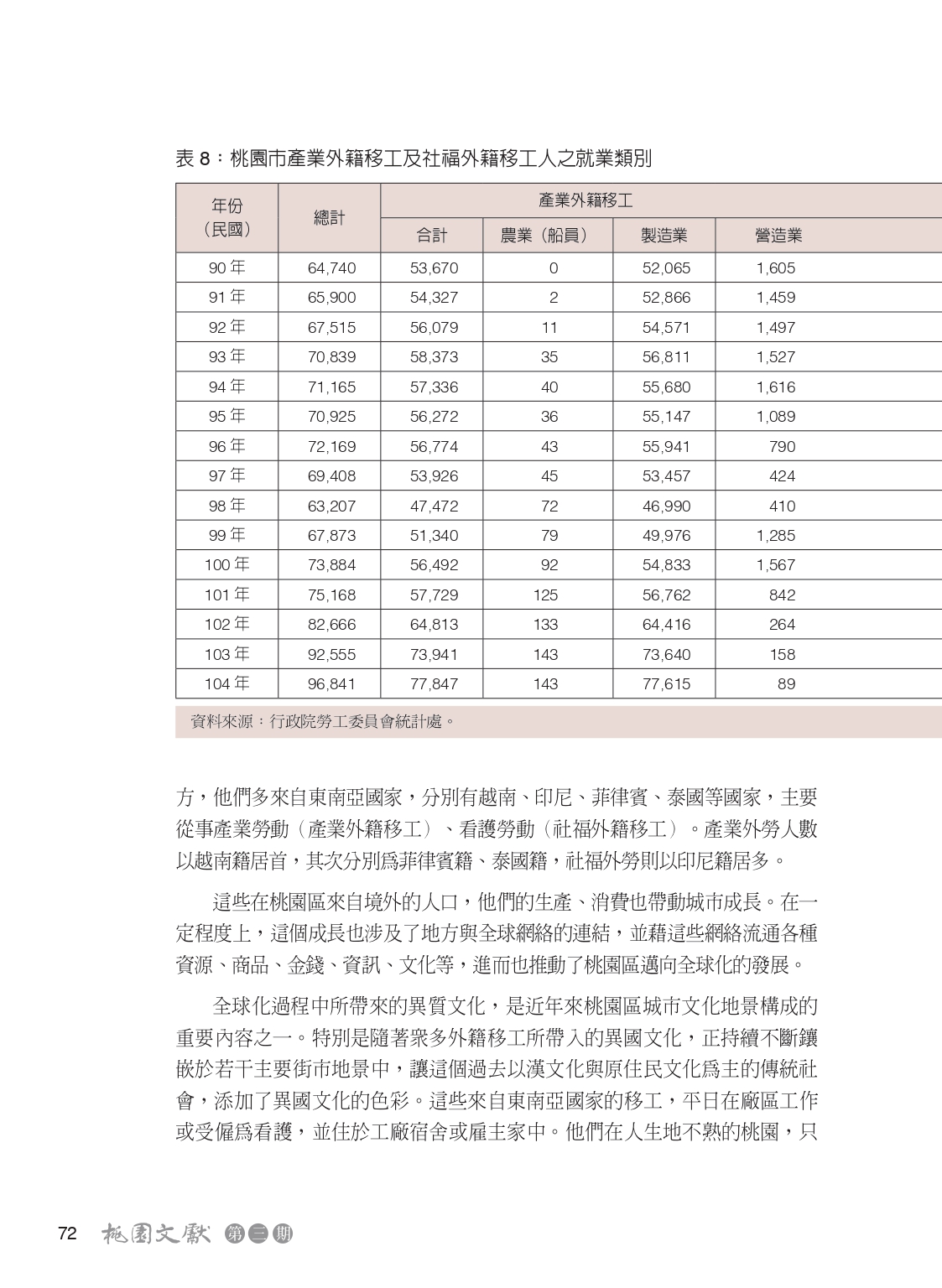

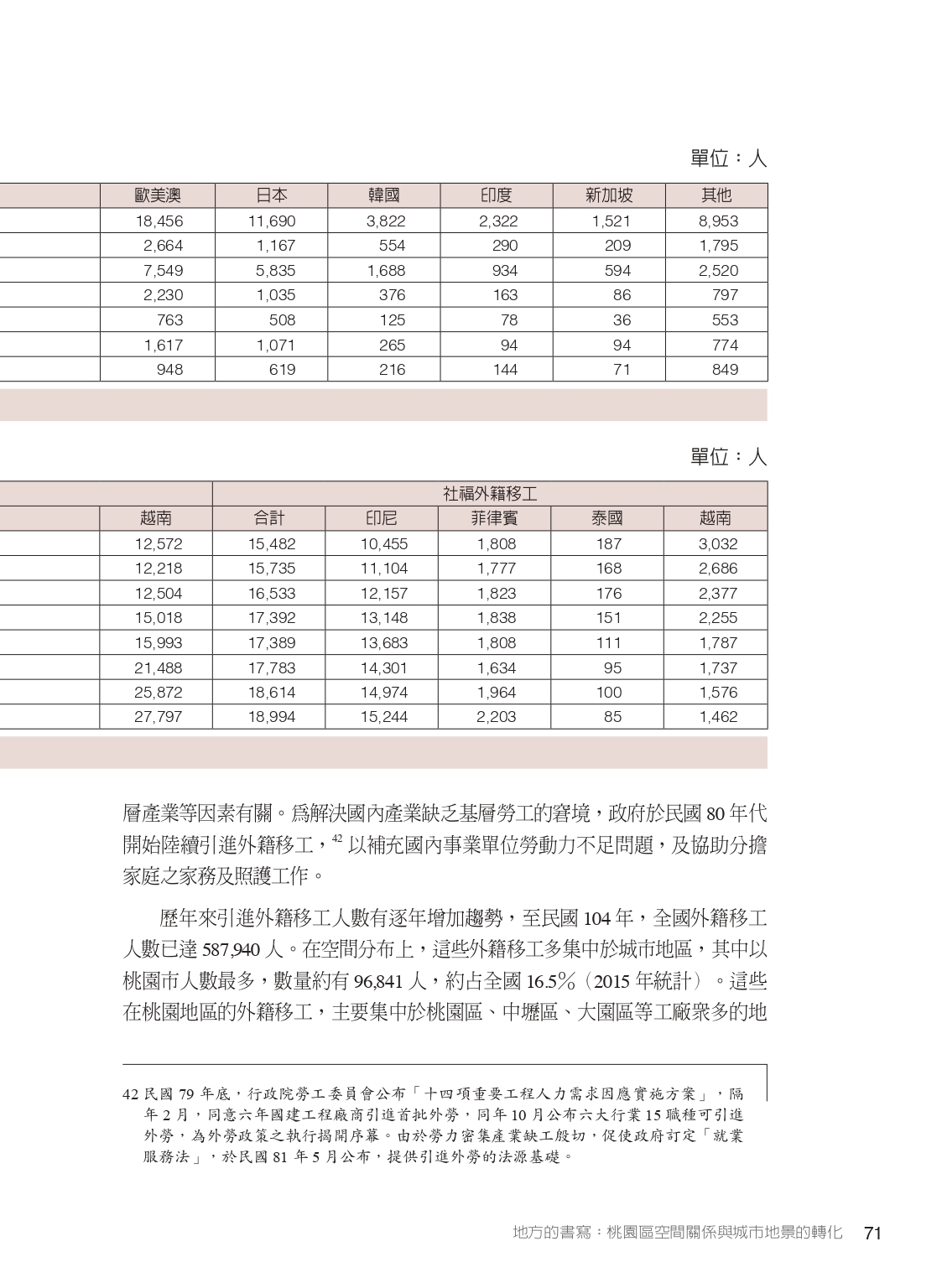

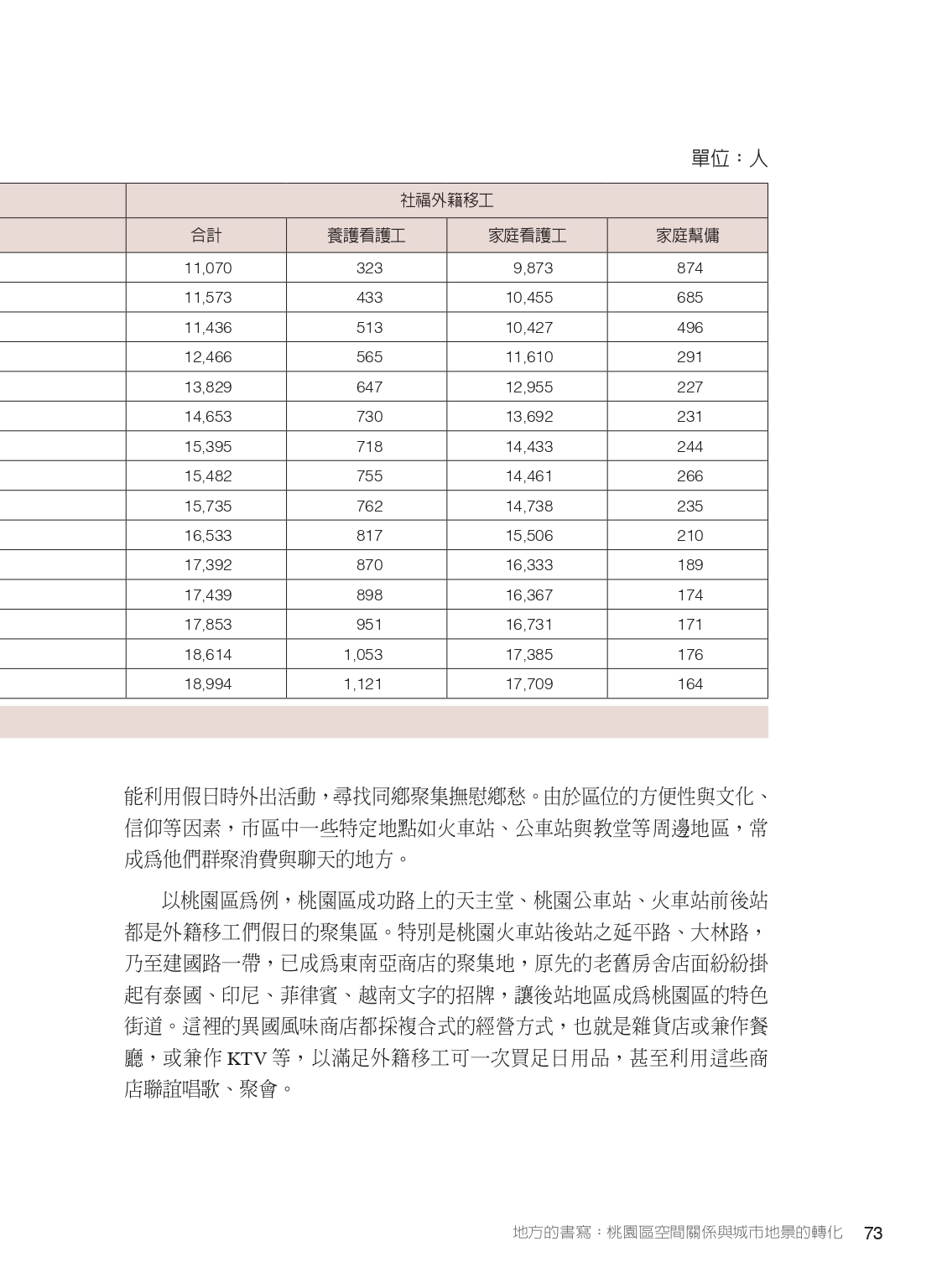

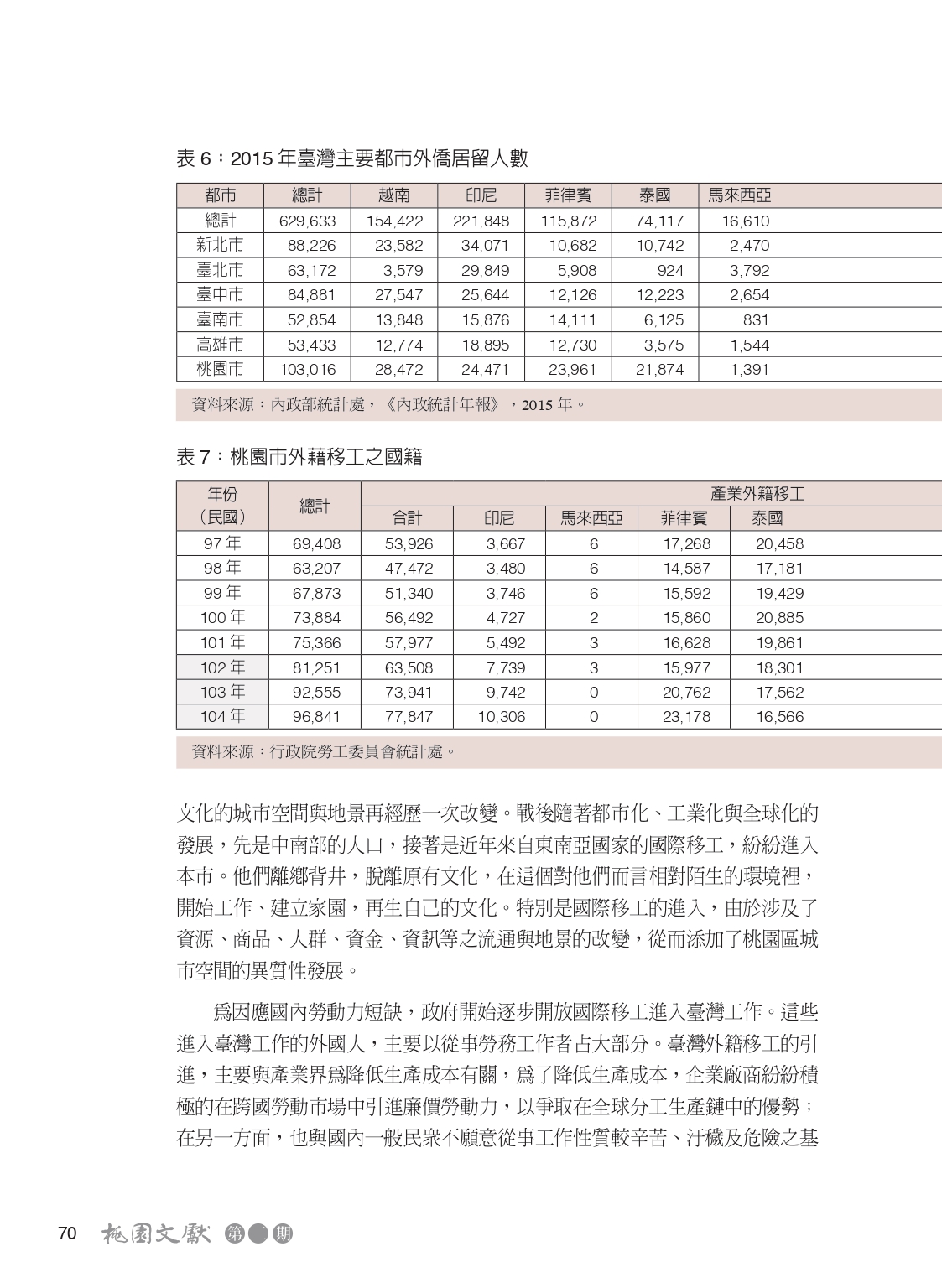

桃園區的另一特色,是邁向異質多元的城市,快速發展的工業,在本國勞動力不足時,外籍移工成為新的選擇,桃園市一直是我國外籍移工人數最多的地方,移工除帶來消費,更帶來新的城市地景,如桃園區後車站商圈就是移工集聚之地,形成與傳統的城市地景不同之處。新的多元文化,撼動了原有的傳統地景,由中南部北上尋求工作機會的人們,陸續帶來家鄉文化,外籍移工也用其獨特文化來填補桃園的城市地景,使桃園增添更多的城市想像。